「働き方」をテーマに、人事領域に携わる4名の著名人の方を講師に迎え、各社の最新ケーススタディ、働き方改革の実態とその打開策をお話いただいた『第73回グローバル人事塾』

その中で、今回は【2020年人工知能時代 僕たちの幸せな働き方】をテーマに、株式会社働きごこち研究所の代表取締役である藤野貴教さんの登壇内容を記事にまとめました。

藤野さんは起業をするまでに働いていた会社で、数字をつくって結果を出してはいたものの、「心が乾く」という経験をしていました。そんな時に藤野さんは「直感」で行動を起こし、都会の生活から田舎での生活を決意し「働きごこち研究所」を設立しています。「働く」をテーマに、一人ひとりが心地よく、幸せに働ける世界の実現にむけて、リーダーシップ育成などに取り組まれています。

今後テクノロジーやAIが私たちの生活を豊かにするといわれていますが、働くという側面においてはテクノロジーやAIに仕事をとられてしまう不安さえあります。

『働き方改革』に一人ひとりが向き合わなければいけない中で、藤野さんは私たちがテクノロジーやAIとどのように向き合っていくべきと考えているのでしょうか。

藤野 貴教 | 株式会社働きごこち研究所 代表取締役

『働き方改革』をAI・テクノロジーと向き合うことから始める

藤野氏:「20年後、あなたが望もうが望むまいが現在の仕事のほとんどが機械に代行される」

2014年、GoogleのCEO ラリー・ペイジの言葉です。人を不安にさせますよね。でも20年後って先すぎてイメージがつかないと思います。

ここで僕が大事だと思うのは、20年後の話じゃなくて、もっと目の前の話をしなくてはいけないということです。

20年後の話をすると「AIがいつか感情を持つのではないか」「ターミネーターみたいな世界が来るのではないか」とか、いつかそうなるかもしれないといった妄想の話が多いと思います。

でも、今の段階ではそこまでAIは発達していないわけで、いまの現状を理解して、目の前にいる僕たちがどのようにAIと過ごすかを考えないといけないと思うんです。

日本の文化で育った人は、『アトム』や『ドラえもん』の文化で育っているので、ヒト型ロボットをロボットだと思っている人が多いんですよね。

しかし、アメリカの人たちってロボットをどう捉えるかと言ったら、全く日本とは考え方が違って、今話題のAIスピーカであるAmazon Echoやgoogle homeをイメージしているんです。

AIっていうのは学習しないと全然賢くならないわけで、僕たちが使わないと学習しないんです。この考え方がAIのビジネスに重要なリテラシーなんですが、日本の企業はAIというソフトウェア開発を進めないといけないのに、でハードウェアに目がいきがちかなと思っています。ソフトウェアへの関心、ソフトウェアに価値を感じるという考え方が、まだまだ足らない。

経営陣や消費者がこういったテクノロジーの基本を理解していないと、日本は「完璧なものを出さなければいけない」という品質至上主義ということもあり、それ自体はすばらしいことなのですが、AIのおいては、「早く世に出して学習させる」ということが大事になります。

このテクノロジーや、ITリテラシーの部分を理解することが、これからの『働き方改革』を踏まえたビジネスの面で重要だと思っています。

2020年には意識をせずともAIを活用している時代に?

藤野氏:スティーブ・ジョブズがiPhoneの誕生でプレゼンをしたのが2007年でした。その後2014年ぐらいには、アジア、アフリカの人たちはパソコンもテレビも持ってないけど、スマートフォンを持つようになって、YouTubeが見れるようになりました。

このように、世の中に産まれた新しい技術はだいたい5年から7年で世の中に浸透していくんですよね。

これから先の話をすると、ディープラーニングやAIというシステムが出てきたのが2012年から2013年だったので、ちょうど7年を足すと2020年になるんですよね。

スマートフォンが出てきたときは、ガラケーでは考えられなかったようなアプリを楽しんだりして、特別感を味わっていましたが、今ではスマートフォンを活用することが当たり前になっています。

今はAIを意識して使ってるんですけど、これからの時代は、意識をしないでAIを使う時代がくると思っているんです。

今でも僕たちが意識をせずにAIを活用しているサービスも実は身近なところにあります。

日本で一番始めに人工知能時代のサービスを作ったのはメルカリなんです。メルカリの中にはディープラーニングが入っていて。僕がこの前チャイルドシートを出品した時に、商品がチャイルドシートのところに自動で分類されて。商品名のところにチャイルドシートって勝手に入力されるんですよね。

僕は最近のテクノロジーをそれなりに勉強してきたので、「おー、ディープラーニング入っているな」って思うんですが、多くのユーザーは気づかずに「ただ、便利だなー」って使っている。気づいていないけど、テクノロジーが入って便利になってる。

これが人工知能時代のサービスそのもので、ユーザーにテクノロジーを意識させないのはクールだなって思うわけです。

2020年までの間に、このようなテクノロジーがどんどん進化していくということに、もっと興味を持って知ってほしいんですよね。

AI時代に必要な人間の価値

藤野氏:今はアマゾンなどのECサイトで商品を購入したら、自宅にすぐ届くっていう便利な時代になりましたよね。でも、自宅まで商品がすぐに届くのは、運送会社のドライバーの方のおかげで成り立っているわけなんです。

このようにして僕たちの『便利』『快適』『楽』っていうのは、誰かの苦労によって成り立っているんです。しかし、「それはもう限界」「無理だ」という人が悲鳴を上げ始めたのが、今の働き方改革の根本にあると思っています。

人が疲弊していて「無理だ」と言っている部分をAIやテクノロジーに代替していかないと、これからの時代は成り立っていかないわけなんです。だからこそ、できるだけわかりやすくAIのことを『知る』『使う』『つくる』ということが僕たちに必要になってくるんです。

その中で僕は人間がこれから業務の中でどんな価値を出せるかを考えています。

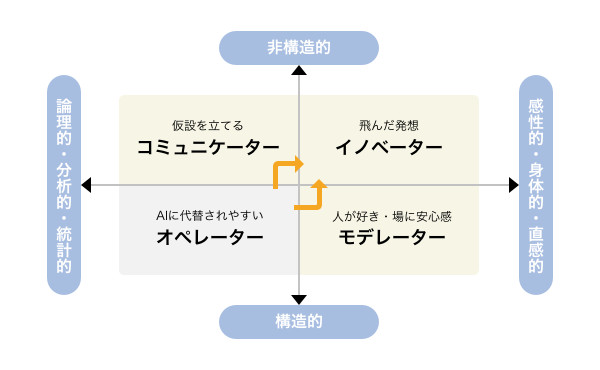

僕たちが日々おこなう業務を、『論理的・分析的・統計的』といったExcelを活用するような業務、『感性的・体的・直感的』といった人間じゃないとできないような業務を横軸に。縦軸の部分は『構造的』『非構造的』であるかどうか、ルール化されているのか、されていないのかで分けてみます。

この時に左下の仕事、Excelっぽくてルール化されている業務というのは、どんどんAIに代替してもいいと思っています。なぜなら、大量で同じことの繰り返しをやっていると、人間は飽きてしまうんですよね。

感情を持っているので飽きる、身体があるから疲れる。「飽きる仕事と疲れる仕事はどんどんAIに代替させていったほうが良くない?」と僕は思っています。

なので、人の仕事がAIに奪われるという話ではなく、どうやってAIと協働して人間の価値を出していくかということを僕は研究してます。

僕が採用の仕事をお手伝いしている中で、自動運転が進化した時代に損害保険ってどうなるんですかって、新卒採用の説明会で学生が聞いてきたりするんです。そういうのに人事は応えられるようにならなきゃいけないから、人事にはこれからテクノロジーに対するリテラシーがこれから必要になっていくんだと思っています。

この先、AIの活用で僕たち人間の生産性をどのようにあげていくのかといった議論が、『働き方改革』の中で増えてくるのではないかと考えています。

この議論を進めていくのが組織の中におけるリーダーの役割になっていくので、僕はリーダーの育成・支援をおこないながら『働き方改革』の根本をどのように支援していくかを一生懸命考えています。

AIと人間の違いを理解する

藤野氏:「AIと人間の違いって何なんだろうね」って、AIベンチャーの経営者と話をしていた時の答えに「AIは問いを持たないんだよね。鵜呑みにするんだよ。データを全部学習するだけ。なんでこのデータ学習しなきゃいけないんですかって言わないんですよ」と言われました。

この話を終えて考えてみると、私生活に思い当たる点があったんです。

僕が7歳の息子に「夏休みの宿題今年はやれよ。去年苦労しただろ」って言ったんです。

すると、「父ちゃん、なんで夏休みは休みなのに、宿題をやらなければいけないの」って答えるんです。

僕は親だから、いいから黙ってやれよっていう感情もあるのですが、そのような疑問を持つことが面白がるっていうのも人間なんで、「なんで夏休みに宿題があるのか、自分の宿題にしてみたらどうだ?」って答えたら、「父ちゃん、めんどくさい」って言われたんですよね(笑)。

これもビジネスの会話に落とし込んでみると、もし面倒な疑問を問いかけてくる人が会社の部下やメンバーにいたら、お互いに人間なのでこのような疑問を持つことは大事なことだと捉え、同時にその疑問に対してどのような答えを出しいていくのかを考えることに生産性を上げるヒントがあると思って対応した方がいいと思ったんですよね。

なので、「こんな働き方おかしくないですか」と言う疑問を持っている人には、現状の働き方を変える1つのきっかけが含まれていると考えて対応してみると良いかもしれません。

このように、AIの発達に何かしらの危機感を感じるだけでなく、僕たち人間が今までの常識を脱ぎ捨てて、今の時代にあった学習や考え方ができるようになれば、AIと人間が共同できる社会の実現に一歩ずつ近づいていくのではないかと思っています。

【イベント概要】

- 第73回グローバル人事塾【働きかたの未来2】

- 主催: 一般社団法人グローバル人事塾

- 日時:2017年8月29日 19:00-21:30

- 場所:株式会社レッグス|東京都港区南青山2-26-1 南青山ブライトスクエア11・12階