こんにちは。

一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事の熊平 美香です。

時代が変われば求められるリーダーも変わる。先が読めず複雑で混沌とした21世紀は

『Volatility=不安定で変化が激しい』

『Uncertainty=先が読めず不確実性が高い』

『Complexity=複雑な』

『Ambiguity=曖昧模糊とした』

この4つの頭文字をとって『VUCAワールド(複雑で変化の激しい時代)』と呼ばれています。

企業を取り巻く環境も大きく変化しています。技術革新やグローバル化が進む一方、気候変動や資源不足、経済格差など社会課題も山積みです。

またダイバーシティや働き方改革などが推進され、異なる背景をもつ多様な人材を活かしていくことも求められています。

このような時代の中で、企業は成長と持続可能性を両軸で進めていかなければなりません。これらを推進する企業のリーダーは、多くのことを求められ困惑し、リーダーとしてのあるべき姿も曖昧なのではないでしょうか。

21世紀のリーダーに求められる力とはどのようなものでしょうか。

熊平 美香(くまひら みか)

複雑で先の読めない21世紀では、自分の頭で考え、同志と協働しながら強い意志で変化を起こしていく人材がいなければ企業は存続できません。

また、社員が力を発揮できる場を提供できなければ社員は去っていきます。こういった人材と環境づくりができるリーダーを育むために『OS21』というプログラムを開発しました。

今回は、2記事に渡って21世紀のリーダーを育むプログラム『OS21』の考え方や、内容をご紹介します。

目次

『OS21』とは

『OS21』のプログラムは、世界中の多くの組織で実践されている、ピーター・センゲ氏により統合された組織論「学習する組織」や世界の最新の教育理論をベースにこれからの世界に必要な、新しい「リーダーの基礎力」を体系的に身に付けられるプログラムです。

人のベースである基礎力を21世紀型にアップデートし、知識や技術といったアプリケーションを使いこなす基盤づくりをおこなっています。

21世紀型のリーダーの基礎力として『学び方』『育成力』『組織力』の3つをアップデートします。今回はこのOS21から21世紀に求められるリーダーの基礎力をお伝えします。

リーダーの基礎力となる「学ぶ力」「育成力」「組織力」

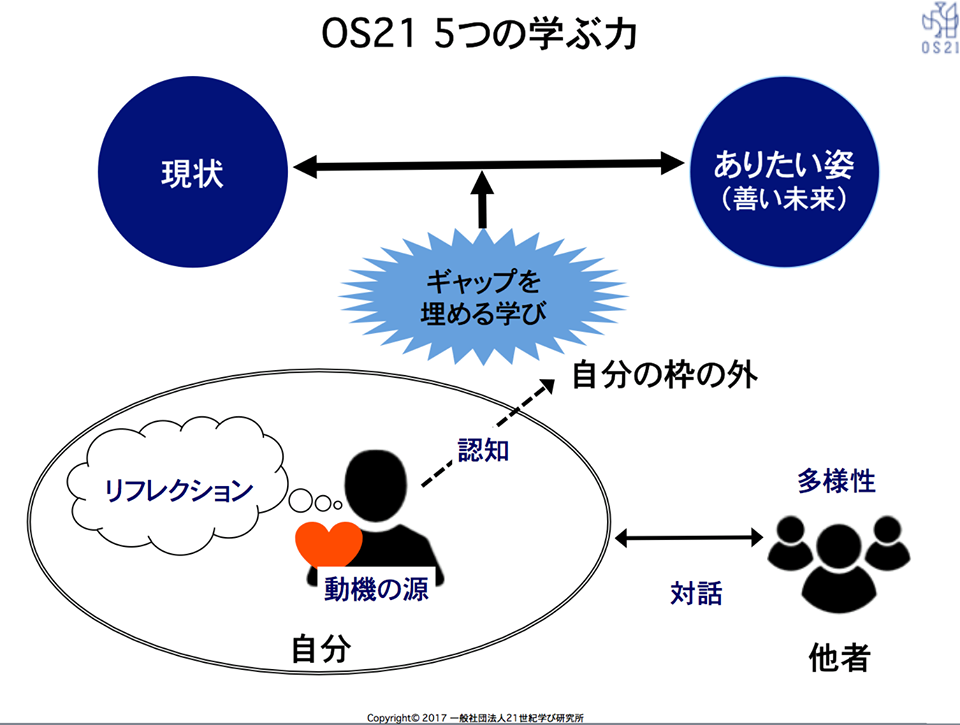

21世紀学び研究所では、「動機の源」「認知」「対話」「リフレクション」「多様性」の5つの力を21世紀の学ぶ力として定義しました。

さらに他者の5つの力を伸ばす「育成力」と進化し続ける組織をつくる「組織力」を入れ、『OS21』と呼んでいます。現在は、企業を中心にこの学び方を身に付けるプログラムをおこなっているところです。

大切にしている価値観や信念をモチベーションに変える「動機の源」

動機の源は、人を動かすエンジンです。エンジンの中身は人それぞれ異なります。

仕事や活動を通してやりがいや達成感を得た経験が皆さんにはあると思うのですが、同じ経験をしても喜んでいる理由は人によって異なります。

この理由の背景にある人それぞれ大切にしている価値観や信念が、動機の源です。

会社のとある営業チームで「20億円の受注が実現できた」とします。皆が喜んでいる時も、人それぞれ喜ぶ理由が異なっています。Aさんは「他社に勝ったこと」、Bさんは「みんなで頑張れたこと」、Cさんは「タイトなスケジュールを乗り越えられたこと」が達成感のポイントでした。

この場合、それぞれの動機の源は、Aさんは「競争に勝つこと」、Bさんは「仲間と一緒に取り組むこと」、Cさんは「困難なことに挑戦すること」となります。

このように自分の動機の源を明らかにし、自分の仕事の意義や目的と結びつけることができれば、思考力や行動力も高まり主体性が上がります。

どのような課題に取り組み、どのような未来を実現したいか、自分のビジョンやキャリアのヒントを得ることもできるでしょう。動機の源は自分の大切にしている価値観ですので、どうしても達成したい、解決したいという想いが強くなります。困難な状況にあったときも乗り越えていく原動力となることでしょう。

自己認識力を高め自分の枠を超える「認知」

認知とは、人それぞれが持つ物事の捉え方です。思い込みやバイアス、認知の枠と言い換えることもできます。

あなたが家族や友人と映画を見に行ったとします。映画を見終わって感想を話した時に、そんな感想をもったのかとびっくりしたり、相手が話をしているシーンを覚えていなかったということはありませんか。

同じ映画を見ても、人それぞれ印象に残るシーンや感想は異なります。それは、人それぞれ過去の経験が異なるからです。人は数ある情報の中から自分の過去の経験や知っていることと紐付けて、一部の情報のみを自分の中に取り込んでいます。

つまり私たちの認知は、常にバイアスがかかっているということです。Googleではアンコンシャスバイアス(無意識の偏見)と呼び、この偏見をなくすトレーニングを社内でおこなっています。

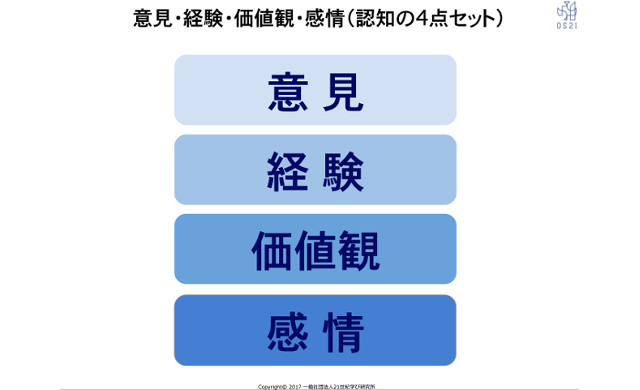

自分がどのような認知の枠をもっているか知るためにはどのようにすれば良いでしょうか。OS21では認知の4点セットという独自のフレームワークを使っています。

これは学習する組織のメンタルモデルに感情を加えたものです。①意見、②経験(知っていること)、③価値観(大切にしていること)、④感情の4点です。

私たちの日常には常に認知の4点セットが存在しています。ここではお天気の日でも常に傘を携帯している人の事例をご紹介します。

この人は過去に朝晴天だったのに、午後から突然の大雨にふられ、近くにコンビニもなく、駅まで歩きずぶぬれになり、悲しく惨めで不快という感情の記憶を持ちました。

その結果、お天気でも傘を携帯することが大切という価値観をもち、「傘をいつも携帯することが賢明である」という意見をもっているのです。

私たちは何かを学ぶ時、すでに知っていること(過去の経験や知識)に紐付けて情報を認知しています。すでに知っている事柄に関連する情報に共感し、異なる情報に違和感を感じているのです。

新たな物事や違和感のある意見に触れた時、自分の認知の枠に縛られず、その先の世界を覗いてみることで自分の枠の外に出ることができます。その先に新しい発見や学びがあるのです。

まずは自分の考えを、認知の4点セットで可視化し客観的に捉えることを習慣化してみましょう。見えないボールは手放すことができませんが、見えるボールは手放すことができます。

自分の意見について、「なぜこう思うのか?」を自分に問いかけてください。その時に、意見の背景にある、自分の価値観、それに紐づく経験を振り返ることがポイントです。

たとえば、他者の意見に賛成できない時、「それは違う!」と言う前に、本当に自分の意見は正しいのか、自分は◯◯の経験があったから◯◯という価値観に縛られているだけではないかと考えてみるのです。

そうすると、自分とは合わない意見や人にも寛容になり、新たな考えを得ることができます。自分の枠にとらわれないリーダーこそ、柔軟な発想ができ、変化の激しい時代で他者と協働しながら、新たな価値を創造するイノベーションが実現できるのです。

他者に共感し、新たな気づきを得る『対話』

一般的に対話というと本音を聞いてもらえることと捉えている人が多いのですが、相手の意見の背景にある経験や価値観の違いに焦点を当てることを意味しています。

相手の意見だけを聞いていると、賛成できないことは多々あります。

極端な例ですが会議をしているときに「人の話なんて聞く必要がない!私の考えで進めます」と主張している人の話を聞いたとします。

その主張を受け入れることができない人も多いかと思います。しかし、実はその人が過去に多くの意見を取り入れすぎて、物事が進まず人に迷惑をかけてしまったという経験をし、自分一人で進めたほうがみんなの役にたてるという考えを話してくれたとします。

「みんなの役に立ちたい」という価値観に目を向けるとその人の見え方がだいぶ変わったのではないでしょうか。これが共感です。

本来、意見はそこまで重要ではなく、価値観に焦点を当てることが大切です。意見だけでは平行線だった話し合いも価値観まで掘り下げた対話をすることで、他者への深い理解ができ信頼関係が増します。

また、価値観を明らかにすることで、真の目的や課題を明確にすることが可能となり、意思決定の質が上がります。価値観を洗い出しそこから発想することで新しい気づきを得たり、アイデアも生まれやすくなることでしょう。

その時に重要となるのが感情のコントロールです。違和感のある情報や自分と異なる意見に触れた時、「それは間違っている」「聴きたくない」と思い、自分の主張を曲げず、耳を傾けることがなければそれ以上学ぶことはありません。

感情をコントロールして評価判断を一旦保留にし、その先の世界観を覗いてみると自分の知らない世界を知る機会を得ることができます。

私たちは、生活をする上でさまざまな決定を下していますが、その際に指針となるのが過去の経験です。

経験とともに味わった感情が、良かったこと、悪かったこととして区分し脳の中に蓄え記憶することで、次の行動の評価判断の基準としているのです。

感情が判断を下しているともいえます。よって、自分の感情を認知しコントロールすることは非常に重要です。

特にリーダーになると期待に反することや感情的に受け入れ難いことが多く発生します。その時に感情のままに行動せず、自分の認知の枠を認識し、冷静に行動することがリーダーになるためには必要です。良きリーダーになるには、特にネガティブな感情をコントロールできるようにしましょう。

経験から学ぶ『リフレクション』

リフレクションとは前例を踏襲するだけでなく変化に応じて、経験から学び、批判的なスタンスで考え動くために必要な力です。

経験を振り返り、そこから教訓や法則を見つけ、次のアクションをどうするか計画をたて、また経験するというサイクルを通じて、人は成長をしていきます。

リフレクションは次の行動の成功確率を上げていくものでもあります。このリフレクションが一人でできる人が増えれば、企業全体の主体性が上がり自律的な組織ができます。

一方「反省」は責任追及や言い訳、間違い探しなど過去に対して行うので、未来を変えることはできません。

『リフレクション』は未来を変えるためにおこなうことです。反省はよくおこなわれていますが、リフレクションができている環境はまだ少ないのではないでしょうか。リフレクションは内省と呼ぶ場合もあります。

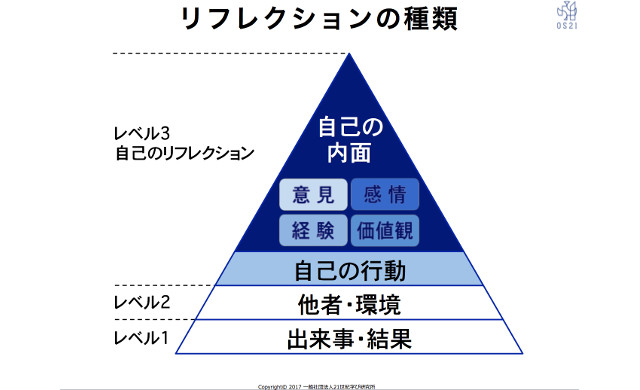

リフレクションをする対象も重要です。ここでも『認知』の力を活用しています。

振り返りをする際に、よくおこなわれているレベル1のリフレクションは、出来事や結果にのみフォーカスすることです。こんなことが起きたから、結果がこうなった、良かった、悪かったで終わってしまいます。

次の段階であるレベル2は、「周囲の人がやらなかったから」「お金がなかったから」など、他者や環境を振り返るというものです。

まったく同じ状況が再現されることはほぼありませんので、これではせっかく経験したことも次の行動に活かすことができません。

『OS21』のリフレクションでは、レベル3として自己を対象に振り返りをおこないます。自分の行動はもちろん、経験したこと、そのときに自分が感じた感情、そのとき基準となった価値観を認知の力を使って捉えます。

これにより、自分がどのような認知の枠を用い、判断や行動をしていたのか、どう変えれば良いのかといった成功の法則が蓄積されていきます。

この法則は再現可能ですし、このサイクルを繰り返すことで法則の精度が上がり、成功確率が高まります。

OS21では、個人はもちろん組織にいる多様な人の経験を組織全体の価値、ノウハウに変えるリフレクションをお伝えしています。

個性や違いを価値に変える『多様性』

OS21の『多様性』とは人それぞれの「違い」を尊重し、優劣をつけないことを指します。

この話をすると「上司と部下」「先生と生徒」など評価する側とされる側がある以上、優劣はあると捉える方が多いようです。

しかし、これは役割の違いであって人としての優劣ではありません。どちらかが優れているということでもありません。多様性を活かす前提として、私とあなたは違いますが、あなたを尊重するだけではなく、私も多様性の一部であるという視点を持つことも必要です。

なぜ『多様性』の時代なのでしょうか。テクノロジーの進化により、すべてのルーチンワークは人工知能や機械が担う時代が到来するといわれています。

機械はwhatやhowである「何をやるのか」は実行できますが、whyである「なぜやるのか」を考えることができません。

なぜやるのか、その理由は人それぞれの『価値観』『動機の源』『ビジョン』とつながっているからです。

多様な人が異なる個性や強みを活かすことで多くの社会課題を解決し、イノベーションを実現することが可能になります。一人ひとりの主体性の高まりと多様性の融合が新たな価値を創造する原動力となるのです。

日本では同質性を求めることが多く、自分と同じような性格や趣味趣向、年齢、職業など近しい人で集まる傾向があります。

しかし、困難なチャレンジをする時やイノベーションを起こしたいときには、できるだけ多様な個性や専門性をもった人を集めチームを設計し、違う視点をもった人が強みを活かし合うことで、より大きな成果を出せるといわれています。

多様性を活かすには、チームメンバーに互いの個性と専門性を共有して、それぞれの特性が活かせる役割分担を意識すると良いでしょう。またチームや組織を設計する時に、それぞれの個性と専門性が生きる組み合わせをおこなうことも有効です。

『OS21』では、ハワードガードナーにより提唱された8つの知性『マルチプルインテリジェンス』やユングの心理学的タイプ論に基づき開発された世界で、最も利用されている性格検査「MBTI」などを用い、個性や違いを知る体験を取り入れています。

次回はOS21の育成力と組織力についてお伝えします。

21世紀のリーダシップ、ダイバシティ、イノベーションをテーマにした組織づくりを体系的に学べるプログラムです。

サービスURL:http://learning-21.org/

お問い合わせ:一般社団法人21世紀学び研究所

E-Mail: office@learning-21.org