監修 行政書士 下川 輝

こんにちは!HR NOTE編集部です!

- 「外国人労働者の就労ビザの期限が切れそうだが、更新方法がわからない」

- 「他社で働いている外国人を雇いたいが、就労ビザの更新方法がわからない」

- 「ビザが更新できるか不安」

既に外国人を雇用している、または、これから雇用しようとお考えの経営者や企業担当者で、お悩みになっている方も多いのではないでしょうか。

外国人を雇用する際、「就労ビザを申請して取得してしまえば、後は何もしなくてもよい」というわけではありません。

就労ビザには在留期限があり、期限日までに、必要書類を揃えて更新手続きをおこなう必要があります。

期限内に申請ができなかった場合はもちろん、外国人労働者の現在の在留資格や職務内容によっては、就労ビザの更新ができず、外国人労働者が帰国せざるを得ないケースもあり得ます。

更新の手続きは「外国人労働者の職務内容や勤め先は同じなのか、変更するのか」「在留期限はいつ切れるのか」などによって手続き方法や必要書類が異なります。

ここでは、就労ビザ更新に必要な手続きの方法と、更新手続きを代行してくれるサービスについてご紹介します!

【監修】下川 輝 | 東京都行政書士会新宿支部所属

福岡県出身。早稲田大学、大阪大学大学院卒。

1. 就労ビザとは

※就労ビザの【更新手続き】だけ知りたい方はこちら!

就労ビザとは、外国人が日本国内で就労して報酬を得る活動が認められているビザのことです。正しくは「就労ビザ」ではなく「在留資格」ですが、一般的に同じ意味合いで使用されています。

在留資格とは「出入国管理及び難民認定法」に定められている、外国人が日本に入国して滞在する場合に必要な資格で、29種類ありますが、中でも19種類の在留資格のいずれかを取得することにより、外国人が日本国内で就労して報酬を得ることができます。

この19種類の在留資格が「就労ビザ」と呼ばれています。在留資格は、種類によって活動範囲や在留期間が異なっていますので、外国人を雇用している企業は、十分留意する必要があります。

2. 就労ビザの更新とは

在留資格は、「永住者」を除いて在留期限が定められています。

そのため、外国人が日本で、現在の就労ビザと同じ活動を、在留期間満了後も引き続いておこなうには、就労ビザを更新する必要があります。

具体的には、外国人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ「在留期間更新許可申請」をおこなう必要があります。

この申請は、在留期間の満了する日以前におこなうことが必要で、在留期間が6ヶ月以上ある場合は満了日のおおむね3ヶ月前からおこなうことができます。

ただし、入院や長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3ヶ月以上前から申請を受け付けてもらえることがありますので、事前に申請される地方出入国在留管理局へ問い合わせるとよいでしょう。

万一、就労ビザの在留期間が満了しているにもかかわらず、更新せずに日本に滞在し続ければ不法残留として、退去強制や出国命令といった措置を命じられますので、余裕をもって申請しておくことが必要です。

就労ビザの更新は、申請してから結果が出るまでに2週間~1ヵ月程度の時間がかかります。在留期限日までに申請を完了してさえいれば、たとえ審査結果が出ていなくても最長で在留期限日から2ヵ月間は日本に滞在することができます。

もっとも、在留期限日までに更新申請をおこなっておくことが大前提となることと、万一、不許可になった場合は再申請のための時間的な余裕がないことも考えられますので、できる限り早めに必要書類等を準備して申請しておくことが必要といえます。

外国人を雇用している企業は、外国人が不法残留とならないように、外国人の在留期間の把握と管理をしっかりとおこなうことが必要といえます。

3. 就労ビザの更新手続き方法

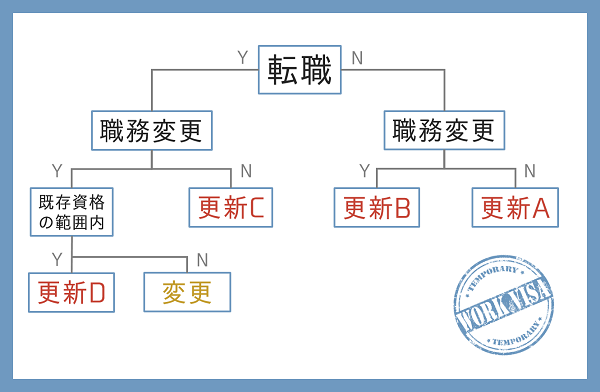

まず、就労ビザの更新を受ける外国人の現状を把握してから更新手続きをおこないましょう。

下記のフローを見て、前回の申請時と比べ、外国人内定者が該当する更新手法までご確認ください。

※新しい職務が既存資格の範囲内であるかどうかの確認は、こちらでご確認ください。

それでは、先ず、就労ビザ申請時から転職と職務の範囲に変更がない場合の更新手続きについて説明します。

更新A. 転職なし、職務変更なしの場合

前回の申請時から勤務先や職務内容に変更がない場合の就労ビザの更新は、申請通りに給与が支払われていて、外国人本人が税金を納めていなかったり、犯罪を犯していなければ、スムーズに許可を受けることができます。

更新申請における必要書類は、以下のようなものになります。

- 在留期間更新許可申請書(3ヶ月以内に撮影した顔写真を貼付)

- パスポート、在留カードの原本及びコピー

- 直近の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)勤務先会社の直近の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署受付印のあるもの。コピー可)

このパターンの申請は特段難しいものではありませんので、外国人本人におこなってもらうケースも少なくありません。

ただし、外国人ご本人が申請すると、書類不備の指摘や追加書類の提出要請があった場合には本人に対応してもらう必要があります。

原則として、企業が代行して申請することはできませんが、在留期限内に更新申請が確実にできているかについては企業側がきちんと把握しておかなければなりません。

更新B. 転職なし、職務変更ありの場合

続いて、前回の申請時から同じ勤務先で違う職務内容(既存資格の範囲内)の仕事をする場合は、職務変更をする前に「就労資格証明書」の交付申請をおこなうべきです。

職務変更後に在留資格を更新する際には、職務がかわった事実を説明・証明する資料の提出も必要になります。

ここからは、前回の申請時(就労の在留資格を取得依頼)と比べ、転職ありの場合の説明をします。

更新C. 転職あり、職務変更なしの場合

転職先で前職と同じ職務内容(既存資格の範囲内)の仕事をする場合は、「更新A」とほぼ同じ更新手続きをおこないます。そして同時に、転職先の職務が明確になる資料も提出しましょう。

在留期間に余裕があれば外国人が日本国内でおこなうことができる具体的な就労活動を確認できる「就労資格証明書」を交付してもらうと「更新A」とほぼ同じ手続きで済むため、比較的スムーズに更新手続きをおこなうことが可能となります。

この手続きをおこなっている間も新しい仕事を開始して問題ありませんが、転職した場合は、14日以内に「契約機関変更の届出」が必要となりますので注意が必要です。

一方、在留期限に余裕がなく、就労資格証明交付申請をおこなうことができない場合は、在留期間更新許可申請書に、前述の就労資格証明書交付申請書の必要書類を添付して就労ビザの更新をおこなう必要があります。

更新D. 転職あり、職務変更あり、そして新しい職務が既存資格の範囲内である場合

前回の申請時と比べ、勤務先と職務の変更が共にあり、そして新しい職務は外国人が保留する資格の範囲内である場合も、法定書類を提出する以外、転職先での職務が明確になる資料の提出が必要になります。

手続きは「更新C」をご参考下さい。

変更. 転職あり、職務変更あり、そして新しい職務が既存資格の範囲外である場合

転職先での新しい職務が、外国人が保留している資格の範囲外である場合は、単に在留資格を更新するのではなく、在留資格変更許可申請をおこなわなければいけません。

必要書類は次の通りです:

- 在留資格変更許可申請書

- 源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)

- 転職前の会社が発行した「退職証明書」

- 転職後の会社等の概要を明らかにする資料

(商業・法人登記簿謄本(発行後3ケ月以内)、 直近の決算書の写し、 会社等の案内書) - 雇用契約書の写し

- 本人の転職理由書

- パスポート、在留カード

転職先や職務の範囲に変更が生じる場合の就労ビザの更新については、通常の更新に比べて煩雑であるため、手続きに時間がかかり結果的に申請期限を過ぎてしまうことも考えられます。

詳しい手続きは法務省のホームページで確認、または、専門事務所までお問い合わせください。

4. さいごに

日本人労働者数が減少する昨今、就労する外国人労働者数は増加傾向にあり、今後も増え続けると予想されます。

しかしながら、外国人を雇用する際には、就労ビザの申請をはじめ、長期にわたって雇用するには就労ビザの更新手続きが必要となります。

これまで説明してきたように、外国人労働者の在留資格や状況によって更新手続きにおける必要書類が異なるなど、手続きは煩雑であり企業担当者は多大な労力と時間をかけることが必要となり、万一手続きを誤ると外国人労働者を帰国させることにもなりかねません。

そのため、多くの企業が外国人採用を躊躇されている原因の一つであるともいえそうです。

これからは外国人を貴重な戦力として活用していくためにも手続きに不安があるのであれば、行政書士などの専門家の手を借りて、企業担当者・外国人労働者双方ともに安心して働くことのできる環境を整えておくことが必要といえます。

--------------------

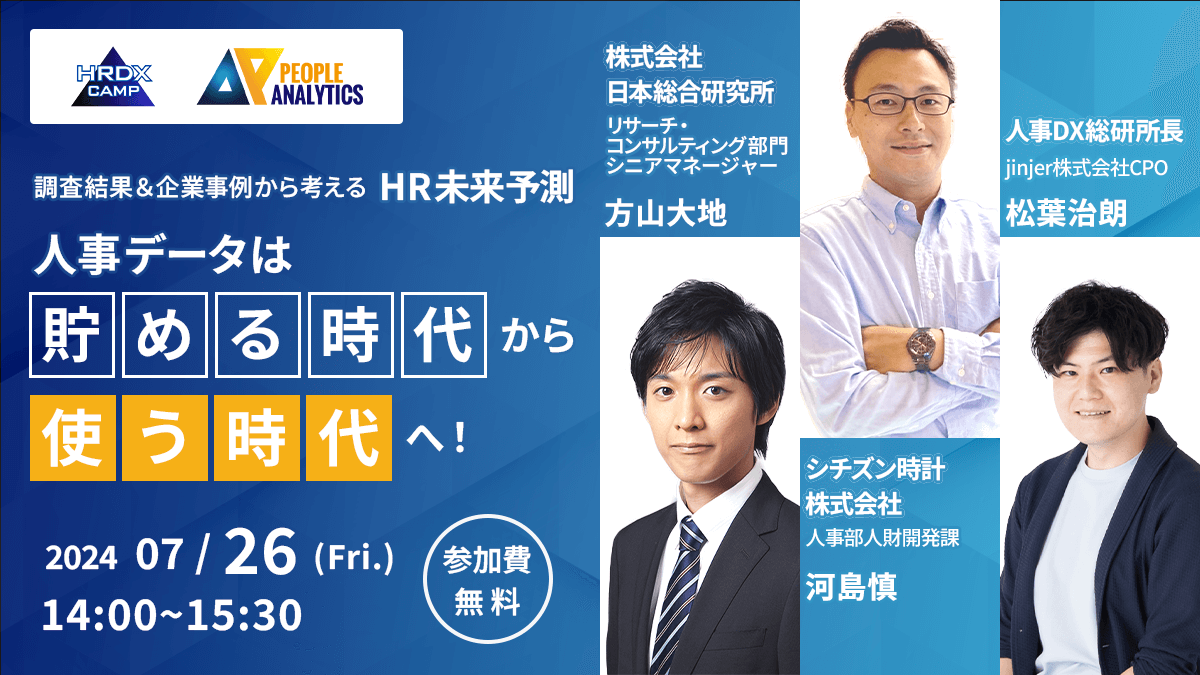

今こそ知っておきたい「人事データ活用」の具体的なノウハウをご紹介!

組織改善に必要な人事データを収集・活用して組織変革を促す「HRDX(人事DX)」。しかし、多くの企業が「具体的にどうやって人事データを活用していけば良いかわからない」といった悩みを抱えているのではないでしょうか?

今回のHRDX CAMPでは、人事データ活用に関する有識者3名をお招きし、人事データ活用の具体的な方法や実践事例を解説します。無料で視聴できますので、この機会にぜひご参加ください。

【こんな方におすすめ!】

- 人事データ活用が重要だとは思っているが、具体的な進め方のイメージができない

- 既に人事システムを導入はしているが、使いこなせていないように感じている

- 「戦略人事」や「ピープルアナリティクス」といった内容に興味がある