タイで働いていると「タイ人は仕事をしない」「タイ人はすぐにやめる」という話をよく耳にします。

それを「国民性だから仕方ない」と当然のように受け入れる風潮にありますが、果たしてそれは本当に国民性によるものなのでしょうか。

今回は、タイで人事組織コンサルタントとして数々の企業の人事課題を支援してきた糸永真理愛さんに、日系企業の間で囁かれるその言葉の真相や、第三者だからこそ見える、日本とタイの間に生まれる齟齬の要因について語っていただきました。

糸永 真理愛 | Fifth Consulting 代表取締役

1986年、東京都生まれ。起業家の両祖父の影響により、幼少期から「人と組織」に強い関心を持つ。高校時代にニュージーランド留学、大学時代にアメリカ留学経験を経て、新卒で日系の人事組織開発コンサルティング企業に入社。2015年に駐在員として日系人材企業に勤務し、2017年9月にバンコク にて採用・育成・評価のコンサルティングを主要領域とするFifth Consultingを起業。

目次

\HR NOTEが提供する無料ウェビナーの視聴予約を絶賛受付中!/

本場のビジネスを知りたくて留学をしたアメリカで学んだものは、「日本企業の人事システム」だった

ーまずは糸永さんに関して少しお伺いしたいのですが、大学生時にアメリカへ長期留学をされていますよね。何かきっかけがあったのでしょうか。

糸永さん:大学時代、授業が全て英語で実施される国際教養学部に通っていたのですが、「日本国内で日本人と英語で学ぶ」ということに対して違和感を持ち始めました。

また、大学生当時から起業したいという思いもあり、将来の選択肢を考えたときに英語が使えてビジネスを学べる国に留学したいと考えていたんですね。

そこで祖父の影響もあり、「ビジネスの本場=アメリカ」というイメージもあって、渡米しました。

ー実際に渡米してから、期待していたビジネスは学べましたか?

糸永さん:アメリカではインターナショナルビジネスを専攻しており、米国企業のビジネスを中心に学習できると思っていたのですが、テキストを開けると日本企業のことばかり書かれていたんです。

ケーススタディでもトヨタやホンダをはじめ、日本の老舗企業が中心に紹介されており、アメリカで勉強するために世界から集まった生徒たちが、百年に渡って存続する日本企業について熱心に学んでいたのが印象的でした。

―それは意外です。特に日本企業のどのような分野について記載されていましたか?

糸永さん:主に記憶に残っているのは、人事システムについてです。

日本の企業は海外と比べて、長期に渡って人材を雇用し、企業が人材を育成するシステムが導入されています。

そのような人事制度は世界的に見ても稀有なシステムなので、「円が強い」「日本企業はすごい」とまだ言われていた当時は、アメリカでも日本の組織体制に対する関心が高かったのだと思います。

当時はアメリカでの就職も視野に入れていましたが、留学先の講義を通して「一生に一度、日本人にしか使えない就職活動という切符を使ってみたい」という思いが強くなり、最終的に新卒で日本企業に就職しました。

ー新卒では人事組織コンサルティング企業に入社されていますが、これはどのような経緯でしょうか。

糸永さん:1社目で人事領域を選択した経緯は、留学経験もありますが、幼い頃から両祖父の近くでビジネスを見ていた影響が大きかったです。

夏休みの宿題をしながら、祖父と社員の方々の会議で真剣に議論している風景や、いつも一家の長として毅然としている祖父が社員から良くない報告を受け、肩を落とす姿をこっそり見たりと、幼少期から漠然と「組織とそこで働く人」に対して深い興味がありました。

「組織とは一体なんなのか」という点を追求するためにも、新卒で人事組織コンサルティング企業に入社しました。

「入社1年目から自分が社長だったらという意識で働いていました」

ー入社してからはどのようなご経験を?

糸永さん:人事組織コンサルティング会社には、新卒1期生として入社しました。

その企業はいわゆるベンチャー企業で、社長と近い距離で働けるということが大きな決め手ですね。

また1年目から大企業のプロジェクトも担当し、2年目からは社内の人材育成制度を設計、後輩を採用し、彼らの教育も経験しました。

3年目はダイバーシティ戦略のプロジェクトに注力し、専門分野を学ぶために学校に通い、4年目からはその流れで、海外の先行事例やレポートからアイデアを取り入れた提案、外資のプロジェクトを取ってきてグループ会社の立ち上げに携わるなど、前職では幅広い業務を経験させてもらったと思います。

結果として4年間で200件以上のプロジェクトに携わりました。

入社1年目から「私がこの組織の社長だったら」という意識で物事を捉えるように意識していたので、どんな仕事からも学ぶことが多くありました。

―新卒でその意識、見習いたいです。

起業を前提にこのような成長環境のある企業に入社されたのですか?

糸永さん:そうですね。ただ最初から起業したいという想いはそこまで強くなかったと思います。

というのも周りの家族が経営者をはじめ、芸術家、デザイナー、という環境で育ったので、毎日同じ時間にネクタイを締めて会社に通勤するということに憧れがあり、サラリーマンになって会社に勤めるというのが夢でした。

幼少期の頃はいつか大人になったらみんな社長になると思っていたんです。(笑)

就職活動時に考えていたことは2つあり、なるべく小さな創業期の企業に入社して、「将来起業した際に起こりうる問題を社員の立場で経験しておくこと」「過酷な環境下で裁量の大きな仕事に初年度から従事できること」でした。

―前職では4年で200件程のプロジェクトを経験しました。タイでビジネスをはじめるきっかけはどのような経緯でしょうか。

糸永さん:前職の企業に入社して4年目の頃に一番注力していたプロジェクトがきっかけです。

女性管理職比率を引き上げるために厚生労働省が動いていることもあって、大企業を中心に女性が活躍できる環境を作るための制度や風土づくり、研修などに携わっていました。

しかし、当時の日本の現状を考えると、目指しているような環境が実現するためにはまだまだ時間がかかると感じる一方で、これまでの国内プロジェクトの経験だけでは本質的な課題解決に至らないと自分の実力も含めて痛感していたんです。

そこから、より多様性のある海外の企業のプロジェクトにも参画したいと思うようになりました。

日頃からお世話になっていた社長に直談判すると、海外事業部の社長としての立ち上げを企画していただき、シンガポールに視察を含めたトレーニングの機会をいただいたんです。

実際に海外で英語を使って外国人の部下をマネジメントし、プロジェクトを遂行する中で、自分の不出来さを再認識することもありました。

一方で、現地企業からは評価を受け、海外でのビジネスに対する思いはより一層強くなっていったんです。

その頃、タイでビジネスをスタートされたばかりの企業の社長さんに会った際に「すぐにでも赴任して欲しい」とのお声を頂き、それをきっかけにタイに駐在員として赴任しました。

―いきなりの抜擢があって、最初は日系企業の駐在員からのスタートだったんですね。

糸永さん:知り合いもいない、よく分からないタイという環境だったので「とりあえずタイでは1年」という期間を決めて、その間に改めて「どのような仕事がしたいのか」「どういう国で働きたいか」を考えていこうと。

しかし、実際にタイで過ごしてみると「すごく住みやすい国だな。また、日本にいた頃とはまるで異なる課題を抱える日系企業も多くタイで挑戦をしてみよう」という結論に至ったんですね。

―具体的にタイのどのような部分が気に入られましたか?

糸永さん:プールとか水辺がすぐ近くにあって、夏が終わらない点ですね(笑)。

暖かい地域の方は比較的性格もカラッとされているじゃないですか。

というのも一社目のベンチャー企業に勤めていた時は社内外の人間関係に苦労した経験がありました。

タイの気候もそうですが、このような日本や他の先進国とはまるで異なる環境で育ってきた方たちの価値観の中で、働いてみるのは楽しいかもしれないと思ったんです。

一方で、タイで働く日系企業の方の多くと話していると、それぞれの道のスペシャリストでありながらも人事経験や知識がない、その分野のバックアップやサポートが皆無な状況で現地法人の代表に任命される方が多いという事実にも気づき始めました。

そのため、これまでの経験を活かして「HRD/ODという領域でお手伝いできることはたくさんあるのでは」ということで、タイで人事組織コンサルティングの領域で起業しました。

「日本企業の未来に危機感を感じている」

数々のタイの日系企業を見てきた糸永さんが思うこと

現地の日本人に対して危機感がある

―タイで実際に働き始めた頃、印象的なことなどありますか?

糸永さん:タイに来てお客様と接していると「タイ人は仕事ができない」「すぐに辞める」「使えない」というお声を耳にすることが多かったのですが、最初はそれに対してやり場のない違和感を持ち始め、次第に危機感を感じるようになりました。

例えば親が「この子だめなんです」って自分の子供のことを言う人に対し、他者は「その親がしつけをできていない」または「その子の良さを評価できずにいるのでは」とも映りますよね。

さらにそれを聞いた子供は悲しみ、自信を無くすと思います。

「タイ人は仕事ができない」などと決めつけることは、それと同じではないでしょうか。

つまり企業側のマネジメントの問題を、国民性が原因という形で棚上げしてしまっているように聞こえるんです。

―やはりどうしても国民性という枠で捉えて、個々人を深く見ることができていないということでしょうか。

糸永さん:「タイ人」と一括りにいっても、貧富の格差が世界で3番目に大きいタイでは、一人ひとりの価値観が非常に多様化していると思います。

あるリサーチに、タイとインドネシア、マレーシア、アメリカ、韓国、中国の都心部の企業で働く大卒者を対象に、「会社を選ぶ際に何を最重要視するか」といった調査があります。

その結果では、インドは「成長」、日本は「人間関係」の領域が突き抜けていた一方で、タイはその真ん中に位置していました。

なので、一概にタイ人といっても国民全体に大きな傾向というものはなく、多様な価値観を持っている人が混合しており、国民性で一括りに判断することはできないはずなんです。

―そのように国民性で判断してしまう原因はなんでしょうか。

糸永さん:我々日本企業のビジョンが明確でないことが一つの原因だと思います。

例えば数十年先の明確なビジョンや方針を持ってタイに進出してこられる企業は、方向性が明確なので、組織、自分、他のメンバーの役割も伝えることができ、仕事に対する責任の所在や評価の納得性も高まります。

しかし、多くの企業では「タイで拠点を立ち上げるからよろしく頼む」というような形で任され、言葉の通じない現地に来てみれば、想定外のトラブルシューティングや目の前のにある山積する業務に追われているような状況だと思うんです。

すると、どうしても人のマネジメントに時間を割くことができません。

結果的に個々人にじっくり向き合うことができず、都市伝説のように囁かれる国民性で判断することで考える工数を減らさざるを得ないというような状況に陥りがちなのだと思います。

―逆にタイ人従業員のマネジメントに成功している企業様の特徴はありますか?

糸永さん:コンピテンシーを持っている企業は従業員のマネジメントが上手だと思います。

コンピテンシーとは、高い成果を出す人材の特性です。

それを各々の組織や部署、ポジションごとに把握されている企業は、採用するべき人材像が共有されており企業と従業員のミスマッチもほとんどなく、カルチャーを含めた組織づくりに成功されているように伺います。

そういった企業で働く従業員に実際にヒアリングをしても、やりがいを感じながら働いている傾向にあると感じます。

給与はそこまで高いというわけではなくても、メンバーのためなら頑張れると感じていて、一つの企業に長く勤めている方も多くいらっしゃいます。

先ほども言ったように、タイでも人によって大きな違いがあります。

そのため、その方たちに実際に耳を傾け、メンバーの強みや価値観を知り信頼関係を構築することや、各社の掲げるビジョンの元で、自社にあった採用や配置、育成や待遇戦略は、どの組織においても必要になります。

―なぜ育成に注力できない企業が一定数存在するのでしょうか?

糸永さん:実際問題、育てる環境がないというお悩みをよく耳にします。

言葉の通じぬ異国の地で、突然任命された現地法人の代表としての役割、日本本社や各間接部門との交渉、対応などを含めると時間や労力を割くにしても限界があります。

自社でトレーニング制度を独自で構築し、従業員を育成するような取り組みをおこなっている企業は、極めて限られているのではないでしょうか。

―人材=コストという認識が「育成」を軽視する要因でもありますか?

糸永さん:それもあるかもしれません。最近ではタイで長年働かれている経営者がよくおっしゃるように、タイの人件費は年々上昇しており、「タイ=安い人件費で事業展開が可能」という状況ではなくなってきました。

人材を「コスト」として捉えていた時代から、自社に、そして時代に合った採用をすることだけでなく、入社後にパフォーマンスをあげるまでの人材に育てる「育成」も重要課題になりつつあります。

日本企業が選ばれない時代になるかもしれない

―逆に実際に働くタイ人従業員はどのような考え方を持っていますか?

糸永さん:結論からいうと、日本企業が選ばれない時代がくるかもしれないという危機感を持っています。

というのも、いわゆる優秀層とカテゴライズされるタイの方々から話を聞いていると、日系企業で働いていてみた感想として「優しい」という方が多いですね。

上司の方は仕事中にミスをしても叱られることもなく優しくしてくれるのですが、失敗をしてもフィードバックがなかったり、逆にいい仕事をしてもフィードバックがなかったりするため、ここで働いていても成長実感がないというのが本音のようです。

あわせて裁量権の少なさに不満を持つ方も多くいらっしゃいます。

また一方で、我々日本人の常識であるビジネスマナーも、外国人であるタイ人スタッフから見ると窮屈さを感じられることが多くあります。

これは欧米企業を先端に働き方改革に力を入れる企業が増えていく中で規則や複雑なマナーなど、自由度の低い日系企業は、魅力的に映らない要因につながるかもしれません。

日本語の読み書き、スピーキングも堪能で、加えて海外経験が豊富で英語、日本語が堪能である優秀な層に日系企業は断りたいという意向を示されると複雑な思いになります。

日本企業ブランドはまだタイでは強いとは思いますが、特にタイのトップ層は外資系を選ぶ方が増えているというのが肌感覚として日頃感じていることです。

―しかし「ストレートにフィードバックすると辞めてしまうのではないか」と不安になってしまいます。

糸永さん:その気持ちはよくわかりますし、実際に私も失敗したことがあります。

例えばみんなが見ることができるLINEのグループで後から考えればプライドを傷つけるようなことを言ってしまったあと、その従業員がすぐにやめてしまうということがありました。

それでどう伝えようか分からない時があったのですが、再びメンバーに仕事のことで注意したい瞬間があったんです。

その時はお客様に多大なご迷惑をかけてしまっていたので、このときばかりは迷いながらも嫌われる覚悟で注意したんです。

「今こういうことが起きていて、こういう理由でお客様の信頼を失いかけている。私はこうした行動にがっかりしている」と。

するとそのタイのスタッフは「真理愛さんの考えが理解できました。言いにくいとは思いますが、私達が真理愛さんを信じているように、伝えたいことがあれば、真理愛さんも私たちを信じて今後も正直に言ってください」といってくれたんです。

これを機に伝えなければいけないことは正直に伝えるべきだと考えるようになりました。

しかし注意する際は、しっかりと場所を選んで、自分が今どういう思いなのかを、丁寧に噛み砕きながら説明をする必要があると学びました。

同時にミスをした時はその子だけを責めるのではなく、主語を“We=わたしたち”として私自身も責任があるというメッセージを送りながら、責任を取ることを会社方針としても大切にして欲しいとの願いを込めて対応するようにしています。

またそのときの信頼関係も重要です。日本人同士で仕事をするよりもコミュニケーションコストが掛かってしまうかもしれませんが、敬意をもって正直に伝えることは円滑に仕事を進める上で重要だと思います。

―信頼関係、これは日々の接し方から生まれていきますね。そういえばタイに来て「家族のように接しなさい」とよくいわれますが、「家族のように接する」とはなんでしょうか。

糸永さん:私もメンバーに「真理愛さんは上司である一方で、お姉さんや母のように思っています」とこれまでに何度も言われまして。

つまりは、従業員とはオープンマインドで接することが重要だと思います。

職場以外でも人間関係を構築する際に必要とされるものですが、仕事以外の話、例えば日本の話しやプライベートの話もできる部分で気軽に会話することが大事ではないでしょうか。

子供の頃は誰もが言われなくても出来ることですが、不思議と会社に入ると出来なくなってしまうことでもありますよね。

これは家族意識の強いタイだけに限ったことではないですが、そのようなコミュニケーションから信頼関係を構築することで、仕事がスムーズになることも多いと思います。

またタイの年長者を敬うカルチャーでは、日々上司から先に声を掛けてあげるということも大切だと思います。

―なるほど、勉強になります。今後、タイの日系企業をどのようにご支援していきたいとお考えでしょうか。

糸永さん:特に企業のトップとして活躍されている支社長さんクラスの方々は、人材の重要性を理解しつつも、限られた赴任期間の中で日々の業務や、トラブル対応、日本本社とのやり取りなどに時間を取られています。

そのため、ビジョンに基づいた長期的なマネジメントにフォーカスした戦略をお一人で考え、計画を遂行することは難しいのではないでしょうか。

そこで人材をコストではなくリソース=資産としてお考えの企業様の人事部の右腕としての機能を私達が担っていきたいと考えています。

やはり中立的な第三者機関であると本音に近いことも教えてくれることも多いですし、普段手が回らない部分を我々に是非任せていただければと思います。

--------------------

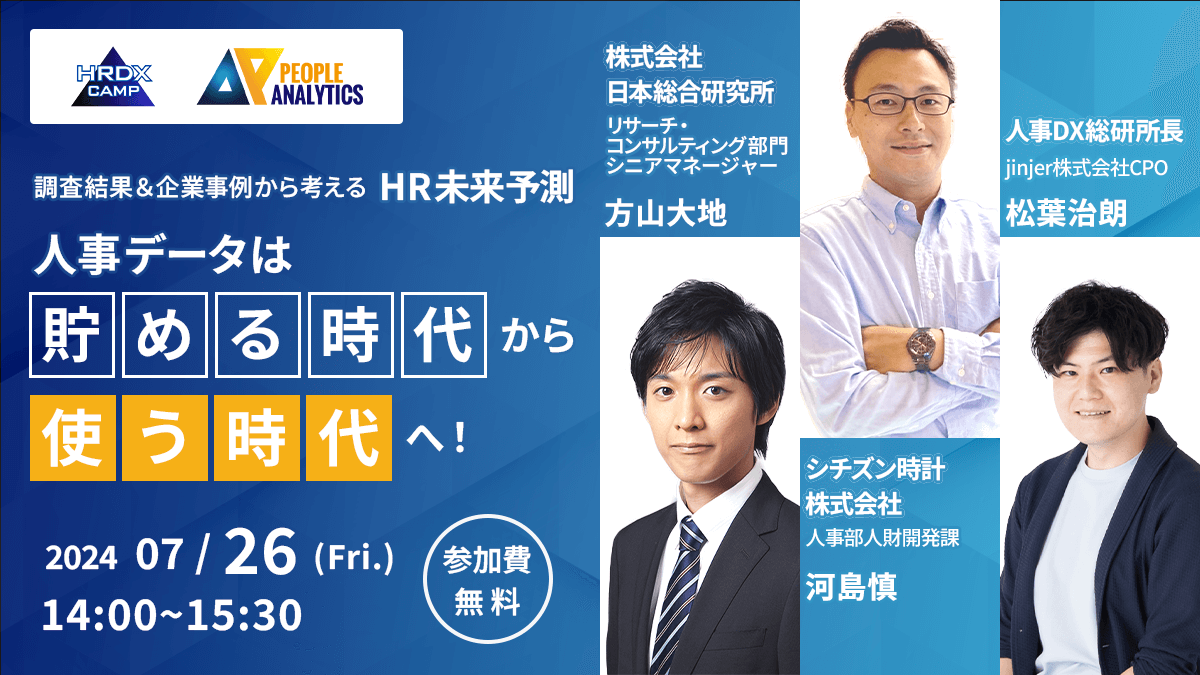

今こそ知っておきたい「人事データ活用」の具体的なノウハウをご紹介!

組織改善に必要な人事データを収集・活用して組織変革を促す「HRDX(人事DX)」。しかし、多くの企業が「具体的にどうやって人事データを活用していけば良いかわからない」といった悩みを抱えているのではないでしょうか?

今回のHRDX CAMPでは、人事データ活用に関する有識者3名をお招きし、人事データ活用の具体的な方法や実践事例を解説します。無料で視聴できますので、この機会にぜひご参加ください。

【こんな方におすすめ!】

- 人事データ活用が重要だとは思っているが、具体的な進め方のイメージができない

- 既に人事システムを導入はしているが、使いこなせていないように感じている

- 「戦略人事」や「ピープルアナリティクス」といった内容に興味がある