企業の多くが「即戦力エンジニアの採用が難しい」と頭を抱えています。経済産業省の調査によると、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足するといった試算もあります。

そんな中、エンジニアを求める企業が出す求人票を見ると「35歳まで」「40歳まで」といった年齢制限が目立ちます。ベテランエンジニアの多くは「まだまだ働きたい」と意欲を持ちながら、年齢を理由に門前払いされている現実があるのです。

実際に当社が運営するシニアエンジニア特化のフリーランスマッチングサービス「レガシーフォース」には、「働きたいのに年齢で断られた」という相談が日々寄せられます。

そこで今回、600名の40〜60代ITエンジニアを対象に実態調査を行いました。すると彼らの多くが高いスキルと意欲を持ち、柔軟に働く姿勢を備えていることが明らかになりました。

いま日本の企業が抱える“人材不足”は、単なる人数の問題ではなく、年齢で区切る採用慣行による「機会損失」の問題でもあるのです。

執筆者前田 洋平氏株式会社モロ 代表取締役

ニューヨーク州立大学卒業後、大手IT企業にてエンジニアとしてシステム開発に従事。2011年に株式会社ビズリーチ(現・ビジョナル株式会社)へ参画し、ビジネス開発および新規事業の立ち上げを担当。2017年より事業承継M&Aプラットフォーム「ビズリーチ・サクシード」を創設し、事業部長として事業成長を牽引。2023年に株式会社モロを創業し、代表取締役に就任。現在は、シニア・レガシー領域のエンジニアに特化したプラットフォーム「Legacy Force」を運営。日本企業のレガシーシステム刷新とシニア人材の再活躍を両立させる「レガシー×AI」領域の変革に取り組んでいる。

目次

データが証明する、シニアエンジニアの「柔軟性」

7割超が「年下管理職に抵抗なし」

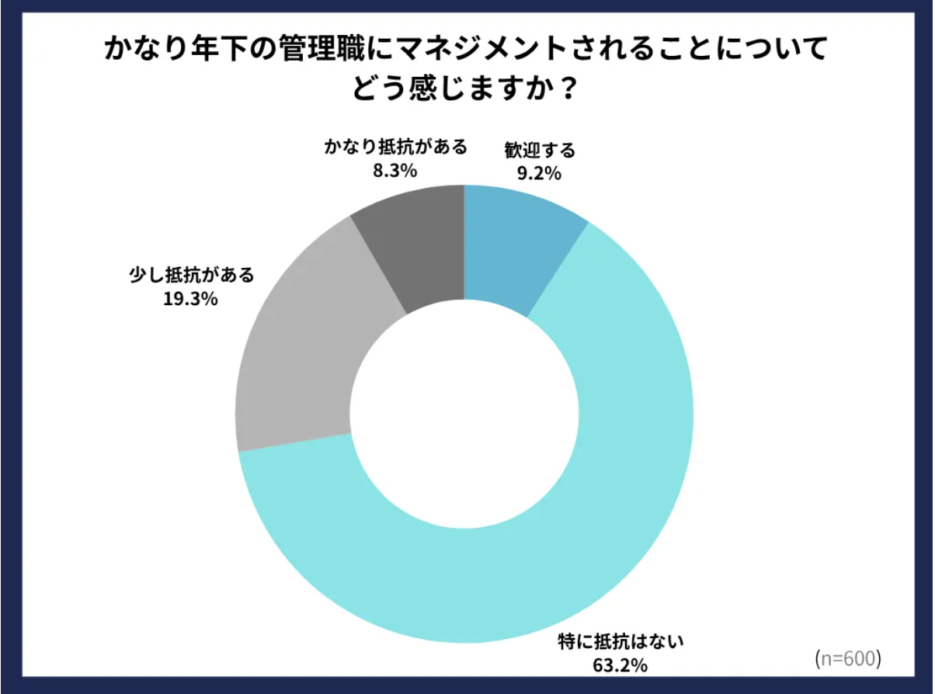

「年上の部下をマネジメントするのは難しい」「シニアは新しい技術についていけない」そう考える人事担当者は少なくありません。しかしデータは、それが誤解であることを示しています。

調査では、40〜60代エンジニアの7割超が「年下上司に抵抗はない」と回答しました。「歓迎する」9.2%、「特に抵抗はない」63.2%を合わせると7割を超えており、「抵抗がある」はわずか8.3%にとどまったのです。年代別に見ても傾向に大きな差はなく、シニアエンジニアの多くが年齢にこだわらず協働できる柔軟性を持っています。

さらに、技術面でも積極的です。約4割が、AIを使ったコーディング、バイブコーディングを利用した経験があると回答し、「業務で使っている」15.3%に加え、「試したことがある」22.2%と関心層も厚い結果となりました。

また、大多数が「AIスキルはキャリアに必要」と回答しており、特に「定年を過ぎても働きたい」と考える層では、この傾向が顕著でした。つまり、彼らは「AIに置き換えられる存在」ではなく、AIと共にキャリアを延ばそうとする存在へと変化しているのです。

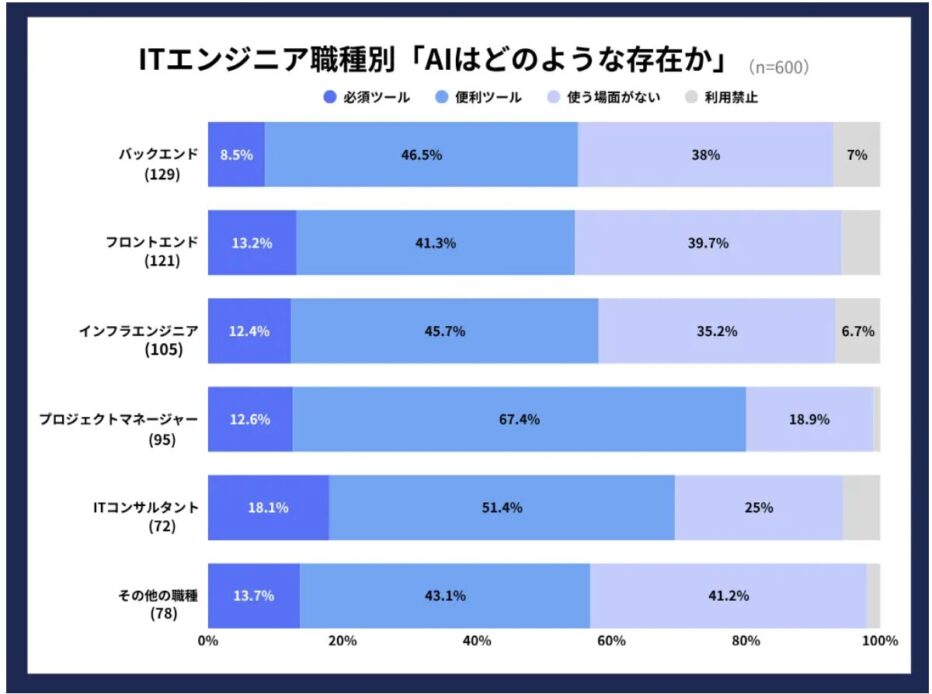

一方で、意欲と環境の深刻なギャップも調査で浮かび上がりました。約4割のエンジニアが「AIを使う場面がない」と回答し、一部の職場では「AI使用が禁止されている」ケースも存在しました。

職種別に見ると、バックエンドエンジニアの38%、フロントエンドエンジニアの39.7%、インフラエンジニアの35.2%が「使う場面がない」と答えており、開発現場でのAI活用環境が整っていない現実が浮き彫りになっています。

学びたい意欲はある。必要性も理解している。にもかかわらず、実務で使う機会が与えられていない。この状況は企業にとっても貴重な人材を活かしきれない要因のひとつになっているのではないでしょうか。

IT業界歴40年のベテランが語る、現場で感じるシニアの価値

データだけでは見えてこない、シニアエンジニアの実際の価値について、業界の大ベテランからの視点も紹介します。大手SIerでキャリアをスタートし、40年以上IT業界で活躍し続けるOさんの声です。

「シニアの強みは、過去の知見と経験に裏打ちされた“安心感”だと思います。若手エンジニアがクラウドを使いこなしていても、その基盤となるサーバーやネットワークを一から構築した経験を持つ人は多くありません。オンプレミス時代を知るベテランだからこそ、根本的な仕組みを理解した上でクラウドを使いこなせる。そこが大きな差です。」

これは重要な指摘です。クラウドサービスが普及した現在、若手エンジニアは最初からクラウドで開発を学ぶことが多く、その便利さを存分に活かしています。一方で、なぜその構造になっているのか、どんな制約の上に成り立っているのか。その“土台の理解”を持つのは、オンプレ時代を経験したシニアエンジニアならではの強みなのです。

この経験は、例えばトラブル時に真価を発揮します。原因を特定し、最小限の修正で復旧させる判断力は、チームに安定感をもたらします。技術の発展過程を知っているエンジニアがチームにいるということは、単なる知識の量ではなく、問題解決の引き出しの多さにつながるのです。

また、Oさんはこうも語ります。

「チームに馴染めるかどうかは、結局は“人による”。ただ、経験が長い分だけトラブルを抱え込まず、若手の悩みに気づくこともできる。また、目先のやりがいや評価に左右されず、淡々と業務を遂行できる人も多いと感じます。」

シニア層の価値は技術力だけではありません。人と人の間に生まれる摩擦や変化を見てきた経験が、チームの潤滑油となる。その存在があることで、若手も安心して挑戦できるのです。「若手が攻め、ベテランが守る」この両輪があることで、プロジェクトはより強く、持続的に進むでしょう。

シニアエンジニアが活躍できる組織づくり ― マネジメントと環境の4つのポイント

シニアエンジニアの価値を最大化するには、特別な制度よりも“日常の運用”が鍵を握ります。調査と現場の知見から見えてきた、マネジメントと環境整備の4つのポイントを紹介します。

1. 「特別扱いしない」ことが最大の配慮

うまくいく現場に共通しているのは、年齢を理由にした特別扱いをしていないことです。技術や経験を正当に評価し、他のメンバーと同じ基準で関わる。これが何より重要です。

実際にレガシーフォースを通じてシニアエンジニアを受け入れた企業からは、「想像以上に柔軟で、すぐにチームに馴染んでくれた」「若手の教育にも積極的に関わってくれて助かっている」といった声が多く聞かれます。

一方で、過度に気を遣ったり、「年齢を意識した配慮」を行うと、かえって距離が生まれてしまうことも。採用した理由が“技術力”ならば、扱いもエンジニアとしての一員であるべきです。

2. 受け入れ時は「双方向の情報共有」を徹底する

新たにシニア層を迎える際は、チーム構成・平均年齢・リーダーの経歴など、プロジェクトの背景情報をシニアと既存メンバー双方に共有しておくことが大切です。

これにより、「どんな経験を持つ人が加わるのか」「どんな文化のチームなのか」をお互いが理解でき、初期の摩擦を最小限に抑えられます。年齢ではなく“スキル”や“経験”で結びつく関係を築くことが、活躍の前提条件です。

3. AI活用を「学び」ではなく「業務」に組み込む

調査では、約4割のエンジニアが「AIを使う場面がない」と回答しました。AIツールを導入しても、実務に組み込まれていなければ、学びの機会にはなりません。コードレビューやドキュメント作成など、既存業務にAIを自然に組み込む設計が重要です。

また、新技術の研修対象が若手に偏りがちな企業もあります。ベテラン層も区別することなく学習機会を提供することも欠かせません。「AI研修を受けさせる」という一方通行ではなく、「仕事の中でAIに触れる環境づくり」。それが、実務志向の強いベテラン層に最も効果的な学習の仕組みです。

4. 世代を超えて「教え合うチーム」をつくる

新技術に関心はあるが使ったことがない層が、年代が上がるほど増えています。この潜在層を活かすには、例えば若手とベテランをペアにして学び合う関係を作ることも効果的です。

AIに詳しい若手がツール活用を教え、ベテランが実務の“勘所”や“判断基準”を共有する。このような相互補完の体制は、AI導入の壁を下げるだけでなく、チーム全体のスキル向上と心理的安全性にもつながります。

意欲と環境のギャップを埋めることが、人材不足解消の一手に

今回の調査で明らかになったのは、シニアエンジニアの「働き続けたい」「学びたい」という意欲と、それを活かしきれていない企業側の環境とのギャップでした。

学ぶ意欲も、技術を磨く姿勢もある。にもかかわらず、活躍の機会が十分に提供されていない。この構造的な問題の解決は、エンジニア不足を解消する一手になり得ます。私たちレガシーフォースは、経験豊富で働く意欲の高いベテランエンジニアを企業とつなぎ、その力を“労働資産”として社会に再循環させることを目指しています。

経験と技術を持ったシニア世代が、年齢に関係なく活躍できる社会。それが実現すれば、人手不足の解決にもつながり、人生100年時代の個人の生きがいにもなるでしょう。

人材不足に悩む企業は、シニアエンジニアの活用を検討してみてはいかがでしょうか。彼らの知見と経験は、組織にとって大きな力になるはずです。