「女性管理職を増やしたいが、社内にロールモデルがいない」

「研修だけでは個別のキャリア課題に答えられない」

人事担当者の方から、よくそんな声を伺います。人的資本経営やDEI推進が求められる今、企業には「多様な人材の力を引き出す支援」が不可欠です。こうした背景の中、いま改めて注目されているのが、「社外メンター制度」です。

今回は、人材育成と女性活躍の観点から、なぜ今この制度が求められているのか、企業での活用方法と合わせてご紹介します。

執筆者池原 真佐子氏株式会社Mentor For 代表取締役CEO

早稲田大学・大学院卒。PR会社、教育系NPO、コンサル在職中にINSEADで修士号取得。2014年に起業。妊娠・出産と同時にパートナーが海外赴任し、ワンオペ育児を経験。女性がキャリアを築く上での構造的課題に直面し、2018年にD&Iを推進する社外メンター事業を開始。数年にわたるドイツとの二拠点生活を経て事業を拡大、現在は日本で展開中。主な受賞歴に第23回Japan Venture Awards JVA審査委員会特別賞、東京都女性経営者アワード 継続成長部門 女性起業家大賞 グロース部門優秀賞 獲得(全国商工会議所女性会連合会会長賞)、EY Winning Women 2022 、DBJ女性新ビジネスプランコンペティションファイナリスト、東京都都知事賞 女性パワー翔き賞 受賞等

目次

1. なぜいま「社外メンター」なのか?

1-1. 必要なのは「面」ではなく「点」の支援

企業経営において、競争力を維持し、持続的な成長を実現するためには、社員一人一人の成長が欠かせません。そのための支援をどう設計するかは、いま、多くの人事部門にとって重要なテーマとなっています。

実際、人材育成の主力として集合研修を活用している企業は以前として多数派です。しかし、その成長を促すためには、集合研修といった従来の「多数に対して一律に行う面の支援」だけでは不十分なのです。

そこで今、注目を集めているのが、個々の社員の課題にフォーカスした「点の支援」であり、その代表的な存在が、社員のキャリア開発を支援する「メンター制度」なのです。

メンター制度は、個々の社員のキャリア開発を促進し、成長を支えるための効果的な手段として注目されています。なぜ女性社員が昇格を拒むのか、モチベーションが落ちてきた社員のライフに何が起きているのか・・等、一人一人、抱えているキャリアやライフの課題や志向は異なっています。

その個々人にカスタマイズされた支援や助言があれば、社員は自身のスキルやキャリアパスを明確にし、組織の変化に適応する能力を高めることができます。

1-2. 社内リソースの限界

社員育成においてメンター制度が重要ということはこの数年で浸透してきました。しかし多くの企業が「社内に適切なメンターがそもそもいない」「社内の管理職は忙しくてメンターとしての役割をお願いしづらい」という課題に直面しています。

また、社内に適切なメンターがいたとしても、どうしても固定観念や既存の組織文化に縛られがちで、新しい視点をもたらすことができなかったり、メンティの立場からしても「社内の人には話しづらい」となってしまう。そこで注目されているのが「社外メンター」です。

組織の枠を超えた全く違う視点から、社員に新たな気づきや学びをもたらしてくれます。また、社外だからこそ多様なタイプのメンターと出会うことができます。結果として、社員はより柔軟で広い視野を身につけ、変化の激しいビジネス環境にも適応できるようになります。

1-3. 特に女性リーダー育成には有効

この「社内ではなく社外にメンターを」というのは女性活躍推進において、特に顕著です。

多くの企業が「社内に女性管理職のロールモデルが少ない」「いても少数で、ワンパターン」「社内の女性役員は経歴もスーパーウーマンすぎて参考にしにくい」という悩みを抱えています。女性社員がリーダーとしてのイメージを持ち、前向きにリーダーシップを発揮するには自己効力感の向上が不可欠ですが、身近な例がないと管理職へのイメージを持ち難しいのが現実です。

そこで社外メンターは大きな役割を果たします。社内はいなくても、社外を探せば、リーダーとしてのキャリアもライフイベントも、豊富な経験をしている女性は沢山います。

そのような「人生の先輩女性」が社外メンターとして適切なスキルを持ち、次世代リーダーとして期待される女性に寄り添い、一人一人の悩みや状況に寄り添うことで、「私もリーダーになってもいいかな」という意欲を高め、更に、リーダーになった後の具体的なマネジメント知識も身につけることができます。

実際、経済産業省の調査では「キャリアアップへの前向き度」が30%未満から85.5%へと劇的に向上しました(※1)。このように、社外メンター制度は、社員の多様なキャリア課題・支援ニーズに応えるとともに、特に女性リーダー育成の面でも重要な役割を果たします。企業がこの制度を効果的に活用することで、組織全体の競争力を高め、社員一人一人が持つポテンシャルを最大限に引き出すことができるのです。

※1:経済産業省「クロスカンパニーメンタリング実施に関するPLAYBOOK」(2023)

2. 社内メンター制度が思うように機能しない3つの理由

本章では、社外メンターを導入する上での人事部が向き合う課題について詳しくご紹介します。

2-1. 社員の多様なニーズへの対応の限界

現代の社員のキャリアニーズは多様化しています。20代の早期成長志向、30代女性のライフステージとキャリアの両立、40代のキャリアチェンジ、50代のセカンドキャリアなど、それぞれが異なる課題を抱えています。社内だけでこの多様性をカバーするのは現実的に困難です。

結果として「相談したがメンターに経験が不足しており、具体的なアドバイスを得られなかった」「育児との両立の相談をしたいのに、メンターは育児は妻に任せきりで両立の悩みが理解してもらえない」等、自分の課題に答えてもらえていないと不足を感じた社員が、成長機会を求めて退職してしまうリスクがあるのです。

2-2. 社内メンターのスキル・リソース不足

社内メンターの選定や育成に関して課題を抱える企業も少なくありません。社内メンターの多くは業務経験豊富なベテラン社員ですが、メンタリングには、メンターとしての対話・助言のスキルが必要だったりと、業務とは全く異なるスキルが必要です。

多くの企業で見られる課題は下記のようなものがあります。

- メンターとしてのマインド・スキルの研修機会が不足

- メンターがコーチングスキルしか学んでおらず、適切な助言ができない

- 本業の業務負荷が高く、メンター制度への参加に十分な時間を確保できない

- メンター候補の人選が限られ、同じ人に依頼が集中する

- メンターが人の話を聴くことが苦手で持論を押し付けてしまい逆効果

- 組織の「当たり前」から抜け出せず、固定観念が再生産されやすい

こうした状況では、メンターの負担が増加し、メンティーも満足のいく支援を受けられないのです。

2-3. メンタリング制度の運用・管理の負担

社内メンター制度を効果的に運用するためには、適切なマッチング、進捗モニタリングやフィードバック、適切なマッチング、トラブルへの介入などの継続的な運用管理が重要です。

しかし、これが人事部にとって大きな負担となっています。

- 適切なマッチング:メンターとメンティーの相性や目的に応じた組み合わせ

- 進捗モニタリング:定期的な面談実施状況の確認

- トラブル対応:相性の問題や期待値のずれへの介入

- 効果測定:制度の成果検証と改善施策の検討

これらを既存業務と並行して行うのは現実的に困難で、社内での専任リソースの確保も難しいのが実情です。結果として制度が形骸化してしまうケースも少なくありません。

3. 失敗しない社外メンター制度!設計の5つのポイント

社外メンターを選定する際には、どの会社やサービスを利用するかが最初の重要なステップです。メンター制度が効果的に運用されるためには、メンターを提供する企業の質や適切さが大きな影響を与えます。

ここでは、実際に制度を導入・運用する際に人事部として押さえておきたいポイントを整理しました。

3-1. メンターの質と専門性の見極め

メンターの質が最も重要な要素です。社外メンターを提供する会社やサービスが、どのような基準でメンターを選定しているかを確認しましょう。

①リーダーシップ経験の深さ

特に女性リーダー育成を目的としている場合、企業における高いレベルでのリーダーシップ経験が豊富であることが求められます。

現場リーダーとしての経験だけでなく、実際に評価まで行っていたか、困難な状況でチームを率いた経験があるか、複数階層マネジメントの経験があるかなど、どのような場面でリーダーシップを発揮してきたかを確認しましょう。

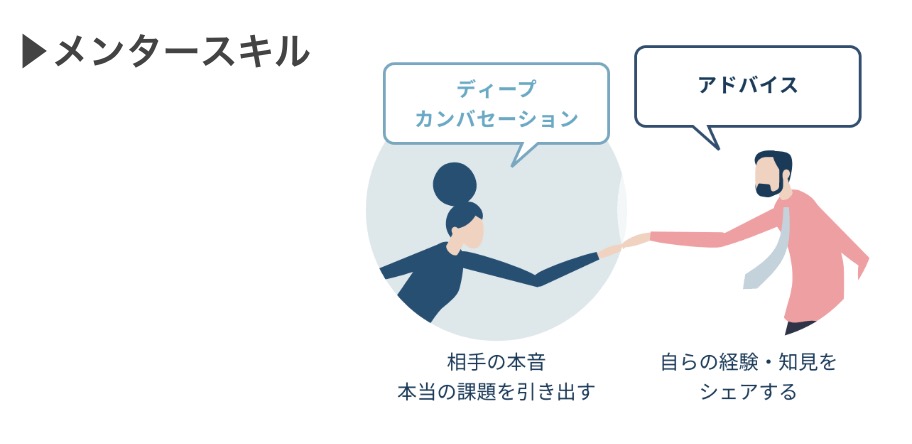

②メンタースキルの有無

メンターとしての成功には、ただの専門知識だけでなく、スキルも重要です。先述したように、コーチングスキルだけでは不十分です。自分の経験をベースにアドバイスまでできるか、そのような専門資格を有しているかを確認しましょう。

様々な研究においてもメンター制度の失敗の主要因は「メンターのスキル不足」と結論づけられています。

➂中長期伴走への対応力

メンタリングは1回だけでは効果はありません。6ヶ月以上の中長期に渡り、継続的に一人のメンターが伴走することで変化を後押しすることができます。

セッションを重ねるごとにメンティーに深い変化を促せるよう、長期に渡る1on1設計ができるスキルも重要なポイントです。

3-2. サービス提供会社の実績と信頼性

メンターを提供する企業の実績や評価は、その信頼性を測る指標となります。

①過去の実績と成功事例

その企業がどれだけ多くのクライアントにサービスを提供しているか、過去にどれほど成果を上げてきたかを調査します。「導入企業◯◯社」という数字だけでなく、具体的な成果が見えるかが重要です。成果を出し多くの企業からのリピート事例があるかを必ず確認しましょう。

②ケーススタディや顧客の声

サービス提供会社が提供する成功事例や顧客の声を参考にします。特に、自社と似た規模・業界やニーズに対応した事例を確認するといいでしょう。

さらに、満足度調査ではなく、具体的にどのような変化があったのかが分かる事例があるかどうかも重要です。

3-3. プログラムのカスタマイズ対応力

ひとりひとりの社員に合わせた「点の支援」の重要性をお伝えしてきましたが、メンター制度は、社員一人一人のニーズに合わせてカスタマイズできることが重要です。

①メンター選定の柔軟性

AIによる機械的なマッチングだけでなく、人事担当者の意図や個別の事情を汲み取って丁寧にメンターを選べるか、どれくらいの柔軟性があるかは重要です。

②進捗確認とフィードバック機能

制度導入後、人事部としては「今どうなっているのか」が可視化されていることは重要です。進行中のメンタリングプログラムにおいて、定期的に進捗を確認し、メンティからフィードバックを受ける仕組みが整っているかを確認しましょう。

3-4. メンタリングプログラムのサポート体制

社外メンター制度の大きなメリットは、「人事部の運営負担軽減」もあるはずです。メンターだけでなく、例えば以下のようなプログラムの運営体制やサポートが重要です。

- トラブル発生時の迅速な対応(問題解決サポート)

- オンラインプラットフォームの構築

- 人事部に対する定期的なカウンセリングや運営支援サポート

3-5. 企業文化への理解と適応力

いくら優秀なメンターでも、自社の文化やビジョンを理解していなければ的外れなアドバイスになってしまいます。

- 企業の価値観や文化を理解する取り組み

- 企業のビジョンや戦略に沿ったメンタリングの提供

- 業界特有の課題への理解

これらを踏まえたメンタリングができる体制かを確認しましょう。

4. 社外メンター制度の実践事例:成功の秘訣を探る

ここまで社外メンター導入の背景から、社内メンターの課題、そして制度設計のポイントまでお話してきました。「理屈はわかったけれど、実際のところどうなの?」と思われた方も多いのではないでしょうか。

そこで最後に、実際に社外メンター制度を活用して成果をあげているMentor For社が支援している企業事例をご紹介します。異なるアプローチで課題解決に取り組んだ2つのケースから、成功の秘訣を探っていきましょう。

読者の皆様の会社にも活用しやすいステップごとに整理してみましたのでぜひ参考にしてみてください。

【事例1】 女性活躍推進における社外メンター制度の事例

個々に寄り添った社外メンター施策で女性特有の“自信の無さ”を解消。女性管理職からの評判も好感触。

社外メンターを社内メンター制度の土台づくりに積極的に活用したソフトバンク株式会社様の事例になります。

課題:女性管理職の育成において3つの背景課題があった

- 女性特有の自信の無さ:管理職やリーダーポジションに対して女性の方が自信を感じにくい

- 個別対応の必要性:従来の研修やワークショップだけでは不十分。仕事のポジション、所属部署、家庭環境など人それぞれ異なる複雑な状況への個別対応が必要

- 上位役職への後押し不足:管理職になった女性がさらに上のポジションを目指すための個別サポートが不足

解決アプローチ:社外メンターで「良質なメンタリング」を体験してもらい、それを社内に展開する

Step1:

社内の女性管理職に社外メンターを配置 → まず良質なメンタリングを体験してもらう

Step2:

上記女性が社内メンターになるためのスキル研修を実施→体験を踏まえた実践的な社内メンター育成

Step3:

上記女性が「社内メンター」としての活動開始→社内の若手後輩女性のメンタリングを実施(社外メンターがフォロー継続)

Step4:

Step1-3のループを毎年繰り返し、良質なメンター制度が社内に定着

成果と評価

- 多様なメンターとの精度の高いマッチングにより、社内だけでは得られない選択肢を提供

- 女性管理職からの高い満足度と感謝の声

- メンター文化の根付きによる相互成長の風土づくりに寄与

- 2020年からは男性管理職向けダイバーシティマネジメント研修も展開

【事例2】マネジメント支援における社外メンター制度の事例

事業規模の拡大に伴い“個の成長”へのさらなる支援が必要に。受講者からも多数の前向きなコメントが寄せられるように。

複雑化するマネジメントの課題に寄り添うマーサージャパン株式会社様の事例になります。

課題:組織規模拡大に伴う個別キャリア支援の必要性が高まった

- 組織拡大による課題:事業成長とともにマネージャー以上の人数が増加し、従来の支援では限界に

- 業界特有の課題:コンサルティング業界のハードワーク文化により女性比率が低く、ワークライフバランスを理由とした離職が発生

- 個別性の重要性:妊娠・出産、育児、介護など女性の方がライフイベントの影響を受けやすく、個別の課題解消が必要

解決アプローチ:真の多様性尊重を目指し、女性・男性問わず社外メンターによる個のキャリア支援を実施

Step1:

対象者に多彩な経歴を持つ社外メンターを配置→主にマネージャー以上と産育休復帰直後の若手に社外メンターをつける

Step2:

一定期間の継続的な伴走(1on1メンタリング)を実施→必要に応じて追加セッション・メンター変更で個別最適化

Step3:

定期的に効果を測定したり、顧客側とミーティングを重ねながら1on1を提供→アンケートや面談を通じて質の高いメンタリングを継続提供

成果と評価

- 心理的安全性の確保:「上司には言いづらかった個人的な想いや悩みを話せた」

- 具体的な課題解決:「育児と仕事の両立の悩みがメンターからの気づきで解消されつつある」

- 新たな視点の獲得:社外メンターとの対話を通じた自己認識の深化と新たな気づき

- DEI推進への寄与:固定観念やアンコンシャス・バイアスの自覚と価値観のアップデートに貢献

今後、この制度をうまく活用することで、組織の競争力をさらに高め、社員の成長を支える強固な基盤を作り上げることができるでしょう。社外メンター制度は一時的な施策ではなく、組織の競争力を長期的に支える重要な基盤となり得ます。ぜひ積極的に検討し、自社の成長戦略のひとつとして活用していただければと思います。