はじめまして。データドリブンHRコンサルタントの武田邦敬と申します。現在、企業向けにピープルアナリティクスの定着に向けた伴走支援をしながら、ピープルアナリティクスの普及活動を行っております。

執筆者武田 邦敬氏一般社団法人ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会上席研究員 / クニラボ代表

データドリブンHRコンサルタント。富士通で人事データ分析チームを立ち上げ、採用・配置・育成・ジョブ型移行を経験した後独立。現在はピープルアナリティクス定着支援やDX人材育成を行う。また、ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会上席研究員、早稲田大学組織経済実証研究所招聘研究員、成城大学非常勤講師、ISO 30414リードコンサルタント/アセッサーとして、人事と経営の変革を推進している。

今回新たに「実践知で導く、ピープルアナリティクス内製化への道」というコラムを連載させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。

目次

ピープルアナリティクスの成功の鍵は「内製化」

近年、人的資本経営や人的資本の情報開示といった動きが注目される中で、「人事の現場でもデータを活用した意思決定が求められるようになってきた」と感じている方も多いのではないでしょうか。

私はデータドリブンHRコンサルタントとして、様々なピープルアナリティクスのプロジェクトを支援させていただいています。そうした中で、次のようなご相談をいただくことが増えてきました。

「ピープルアナリティクスを始めたいのですが、どこから始めらばいいでしょうか?」

「データ分析を外注したのだけど上手くいかず…。自分たちで分析したいと思っています」

これらはピープルアナリティクスの内製化に関するご相談です。人事担当者が自らデータ分析を行い、業務課題の解決に利用していくわけですね。このアプローチはデータドリブン人事を実現する上で、重要なポイントだと私は考えています。

では、なぜピープルアナリティクスの内製化が必要なのでしょうか?その理由は大きく分けて3点あります。

理由①:自社組織の文脈に沿った深い分析ができるため

第一には、自社組織の文脈に沿った深い分析を行えるからです。

客観的な事実を俯瞰的に捉える上でデータは有益です。その一方で、ピープルアナリティクスを行うときには、データには現れない暗黙的な組織構造や組織文化を踏まえて分析をデザインすることが重要になってきます。

また、等級制度や人事評価制度の変遷や人事施策の経緯など、データの解釈に影響のある業務イベントを理解しているのも人事担当者です。外部ベンダーや社内の技術部門に在籍しているデータアナリストは高い技術力を有していますが、こうした「人事の中に閉じた」文脈を完全に理解することは難しいものです。

理由②:データ分析サイクルの速度を上げることができるため

第二に、データ分析サイクルの速度を上げられるからです。

一般的に新規のデータ分析プロジェクトを立ち上げて外部ベンダーを含めた体制で進めた場合、分析レポートが完成するまでに短くても2~3か月の時間を要します。データの入手や前処理に時間がかかる上、データの文脈を捉えるのに時間がかかるからです。

更に、分析依頼者とデータアナリストの相性によって、コミュニケーションギャップが埋まる時間が変わってきます。特に、人事以外の分野、例えばカチッとしたKPIがあることを前提としたマーケティングや製造品質分野のデータアナリストと人事担当者の方が会話すると、そのギャップが大きくなる場合もあるようです。

人事内にデータ分析チームを持つことでこうした壁を壊し、データ分析サイクルを早く回すことができるようになります。

理由③:人事データ分析をすることが当たり前の組織文化に転換するため

最後のポイントは組織文化の転換です。

私がピープルアナリティクスの世界に足を踏み入れたとき、人事部門の上級幹部の方が発した言葉が今も記憶に残っています。

「人事はこれまで勘と経験で議論し、組織内の人間関係を使って施策を展開していくスタイルだった。これを変えたい。変えていかないと従業員の賛同を得られないし、若い人事担当者も活躍できない」

もし、こうした問題にメスを入れるとすれば、それは人事部門内の組織文化を変えることになります。

誰かに「データ分析をやってもらったらこうなった」という話ではなく、人事担当者や管理職が意思を持ってデータ分析を取り入れる必要があるのです。ピープルアナリティクスが人事部門内で公式な仕事と認知され、日々のディスカッションにデータ分析が自然と入り込む状態になるのが理想です。

これを実現するためには、ピープルアナリティクスを内製化することが望ましいわけです。

チームにはどのようなスキルが必要か?

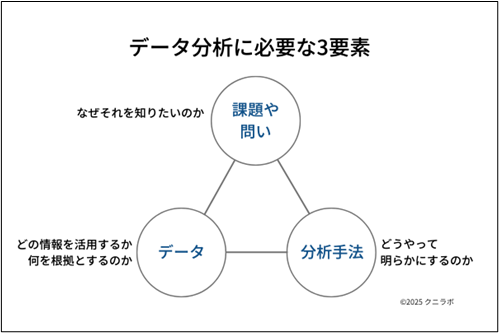

では、いざ自分たちで分析を進めようとしたとき、チームにはどのようなスキルが必要なのでしょうか?今回は、ピープルアナリティクスの実践に欠かせない「課題・データ・手法」という3つの要素を軸に、はじめの一歩を考えていきます。

課題から始める

ピープルアナリティクスの実践には、大きく次の3つの要素が必要です。この3つは、よく「三角形のようにバランスよく支え合う関係」に例えられます。

- 課題や問い(なぜそれを知りたいのか)

- データ(どの情報を活用するのか)

- 分析手法(どうやって明らかにするのか)

このどれが欠けても分析は成立しませんが、なかでも最初に取り組むべきは課題や問いの明確化です。どれだけデータを集め、どれだけ高度なツールや分析スキルを駆使したとしても、「何を解くべきか」が曖昧なままでは、良いアウトプットは得られません。

課題が定まったら、それに答えるために「どんなデータが必要か?」を考えます。人事データベース、勤怠記録、1on1の記録、アンケート結果など、多くの情報が候補になります。

そして、その課題とデータの性質に合わせて、適切な分析手法(集計、クロス集計、回帰分析、可視化など)を選んでいきます。重要なのは「高度な手法を使うこと」ではなく、「課題に対して正しく答えられる構造をつくること」です。

したがって、人事データ分析チームがはじめに持つべきスキルは、高度な分析スキルよりも「解くべき課題を見つけるスキル」だといえるでしょう。

日々の業務の中で生まれる疑問を捕まえる

とはいえ、いきなり「解くべき課題は?」「問いは?」という言葉と向き合っても、なかなか言葉が出てこないのではないでしょうか。データアナリストやコンサルタントに正面から「仮説を立てましょう」といわれても困りますよね。

人事におけるデータ分析は、日々の業務で生まれる違和感や疑問を拾うところから始まります。たとえば、次のような素朴な疑問が、立派な出発点になります。

- 中堅社員のエンゲージメントが低下している気がする。実際どうなんだろう?

- ある部門の時間外が増えている。何が起きているのか?

- 活躍している社員に共通点はあるのか?採用に活かせないか?

まずは、こうした疑問や話題をそのまま素通りするのではなく、いったん立ち止まって捕まえてみてください。そして「それは本当だろうか?」「データで確かめてみるべきでは」と考えてみるのです。

良い問いは対話の先に

クライアントと分析テーマをディスカッションをしているとき、解くべき本音の課題が場に降りてくるのは決まってミーティングの後半です。そして、ミーティングが始まったころに話をしていた話題と異なるテーマに落ち着くこともしばしばあります。

たとえば、次のような具合です。

- 採用でのデータ分析の話からスタートしたはずなのに、いつの間にかタレントマネジメントの話題になっていた。

- 異動・配置業務の効率化を議論している中で、従業員が自律的にキャリアをデザインできるようにアシストするアイデアがだされ、テーマが変わっていった。

- 管理職の長時間労働の実態を捉えるプロジェクトの途中で、従業員エンゲージメントの問題に関心が移っていった。

このような大きな方向転換が、データ分析のプロジェクトの中盤で起きることも珍しくありません。こうした事象はデータ分析プロジェクトでは少なからず起きる可能性があるものですが、人事領域では振れ幅が大きいように感じています。

私がピープルアナリティクスを始めた頃、この振れ幅を抑えようとプロジェクトの初期段階で議論を精緻に固めようとしたことがありました。セオリー通り、まずは「あるべき姿」の議論からスタートし、目標値やKPI(重要業績評価指標)の設定を行い、ギャップ分析を行うというアプローチです。

この方法は事業部門のデータ分析では一般的なものです。しかし、ピープルアナリティクスの立ち上げ段階でこれをやってもなかなか上手くいかないという事態になりました。言い換えると、会話の初期段階でストレートな問いかけをしたり、結論を急いだりするとメンバーの本音に到達できず上手くいかないのです。

そこで、ミーティングのスタイルを変え、ロジカルな議論の前にメンバーの対話を促すような工夫をしてみたところ、少しずつ本音にアクセスできるようになりました。不思議なことに、ちょうどデータ分析のことが頭から離れた頃に本質的な議論が始まるように感じています。

このように、良い問いは良い対話から生まれるものです。ピープルアナリティクスはそのきっかけになるものなのかもしれません。

ピープルアナリティクスの現場から

ピープルアナリティクスは、難しい数式や高機能なツールだけの世界ではありません。

「ちょっと気になる」「これってどうなんだろう」——そんな問いを出発点に、チームメンバーと一緒に考え、形にしていくことが内製化の第一歩です。

このコラムでは、現場で感じやすい素朴な疑問に寄り添いながら、少しずつ理解を深めていくお手伝いができればと思っています。気になるテーマや「こんなことで困っている」といった声も、ぜひ気軽にお寄せください。