ミドルマネジャー(課長層、以下マネジャー)の過重負担や長時間労働、業務の難しさなどが、多くの企業で問題となっています。

「マネジャーは罰ゲームだ」「マネジャーになりたくない人が増えている」「マネジャー限界説」などの声もよく耳にするようになりました。そうした問題を解決するにはどうしたらいいのでしょうか。マネジャーのオーバーワークを乗り越える4つのアプローチを紹介します。

第4回は事例を交えながら、「業務の質」に対処するための後半2つのアプローチを具体的にお伝えします。

寄稿者石橋 慶(いしばし けい)氏株式会社リクルートマネジメントソリューションズ レーニングマネジメント部 トレーニング開発グループ マネジャー

2005年リクルートマネジメントソリューションズ入社。ソリューションプランナーとして、幅広い業種・規模の企業に対し、人材採用・人材開発・組織開発の企画・提案を行う。2012年よりミドルマネジメント領域の調査研究およびトレーニング・モバイルラーニングの商品企画・開発に従事。

寄稿者木越 智彰(きこし ともあき)氏株式会社リクルートマネジメントソリューションズ トレーニングマネジメント部 トレーニング開発グループ 主任研究員

ビジネス系出版社にて書籍の編集・企画業務に携わった後、2009年にリクルートマネジメントソリューションズに入社。海外事業の立ち上げ・専属トレーナーのマネジメント業務を経験し、現在は研修の企画開発に従事。主にマネジメント領域を担当する。著書に『部下育成の教科書』(共著・ダイヤモンド社)がある。

目次

【アプローチ3】「制度・仕組み」で質に対処する

3つ目は、「制度・仕組み」で質に対処するアプローチです。環境変化に対応できる望ましい組織運営のあり方を再検討し、マネジャーの役割も再考した上で、新たな制度や仕組みを用意してマネジャー業務の質を高めていきます。

多くの企業が「管理統率型+自律共創型マネジメント」へ移行しつつある

結論から言えば、私たちは今、多くの企業に「管理統率型+自律共創型マネジメント」への移行を勧めています。これまでの管理統率型マネジメントをある部分で維持しながら、自律共創型マネジメントを新たに導入するのです。

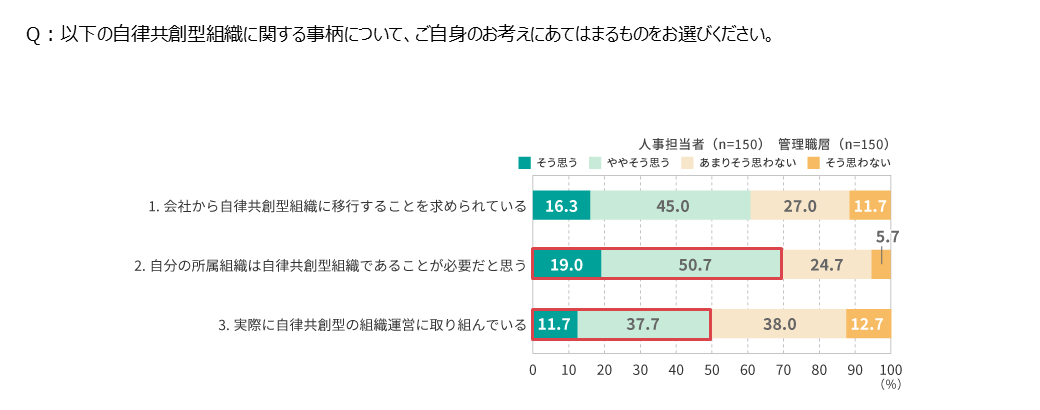

実際、多くの企業が自律共創型マネジメントを導入したり、導入を検討したりしています。私たちの調査では、人事担当者及び管理職層の7割程度が、自律共創型組織への移行が必要だと考えており、5割程度が実際に自律共創型の組織運営に何らかの形で取り組んでいることが分かっています。

出典:「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2023年 」リクルートマネジメントソリューションズ

「管理統率型マネジメント」とは、マネジャーが目標・戦略・計画を決め、メンバーがそれらを素早く実行する従来型のマネジメントのあり方です。1on1の垂直コミュニケーションのもとで、個人の知識や経験を重視して、計画された分業による協調を行います。

対して、「自律共創型マネジメント」とは、チームで考え、柔軟に価値を生み出すマネジメントのあり方です。チーム全員が、共有ビジョンの実現に向けて、実践知を交換しながらより良い方法を生み出していくのです。1対多のコミュニケーションや学びなおしを重視し、自律的なメンバー行動による協働を行います。

自律共創型マネジメントが必要とされているのは、リーダーも課題解決の方法が分からないから

自律共創型マネジメントが注目されている理由の1つは、多くのビジネス課題が、技術的挑戦から「適応的挑戦」に変わったからです。

技術的挑戦の場合、マネジャーが解決方法を知っており、メンバーに対して適切な指示をすることで問題解決を図ることができます。しかし、適応的挑戦の場合、マネジャーも解決方法が分かりません。

この種の挑戦において、マネジャーはメンバーとともに課題に対応していくことが欠かせません。マネジャーには、メンバーのアイデアを積極的に引き出し、メンバーとの相互作用で課題に対処していく行動が求められます。

もう1つは、「他部署と連携する必要性(タスク依存性)」と「業務遂行上の情報の不確実性(タスク不確実性)」がどんどん高まっているからです。

タスク依存性が高い職場では、マネジャーの対外活動がカギになります。マネジャーには、自部署はもちろんのこと、上司・他部署・社外の関係者を巻き込む動きが求められます。

タスク不確実性が高い職場では、メンバーの心理的安全性を確保し、積極性を促すリーダーシップが必要とされます。

現状、多くの日本企業は、管理統率型マネジメントをある程度残しながら、自律共創型マネジメントの導入を進めています。例えばE社は、人事制度と評価制度を抜本的に見直し、自律共創型マネジメントの体制を整えました。

具体的には、成長支援や評価をメンバー同士で行う仕組みを導入し、組織がもつ情報や権限を一人ひとりに分散させたのです。そうすることで、個々のメンバーが自律して自ら意思決定する「自律・分散・協調型組織」への移行を後押ししています。

この仕組みの導入により、E社は目指す組織像に近づきつつあります。

【アプローチ4】「能力開発」で質に対処する

4つ目は「能力開発」で質に対処するアプローチです。自律共創型マネジメントを行うためにマネジャーに求められる力を高める施策群です。

多くの企業が、管理統率型マネジメントの限界に直面しており、マネジメントにおける新たな考え方やスキル開発の必要性を感じています。自律共創型マネジメントに向けた人材育成施策が求められているのです。

自律共創型組織の実現に必要なマネジャーの「3つのキー行動」

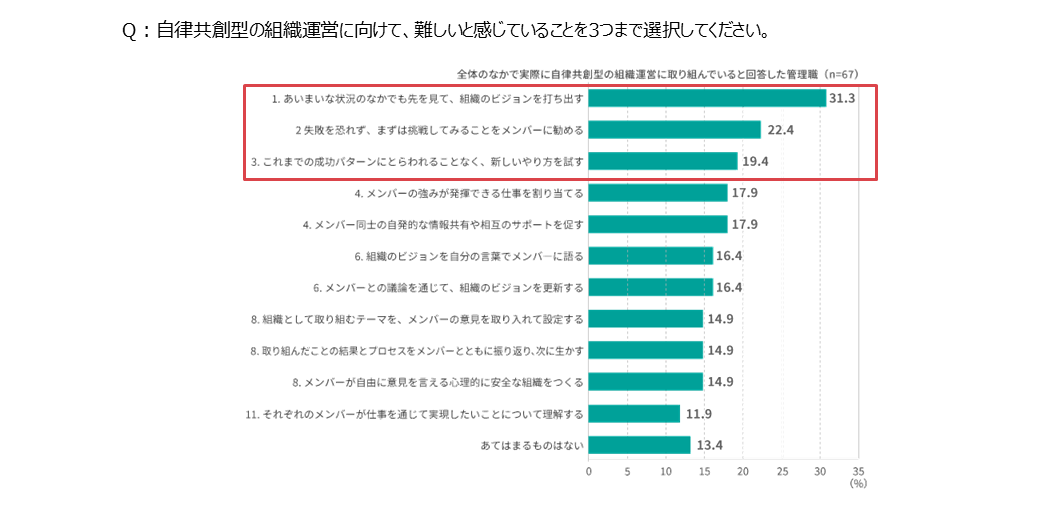

自律共創型の組織運営に向けて、マネジャーが特に難しいと感じているのは、「組織のビジョンを打ち出すこと」「失敗を恐れず挑戦する組織づくり」「これまでの成功パターンからの脱却」の3点です。

出典:「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2023年」リクルートマネジメントソリューションズ

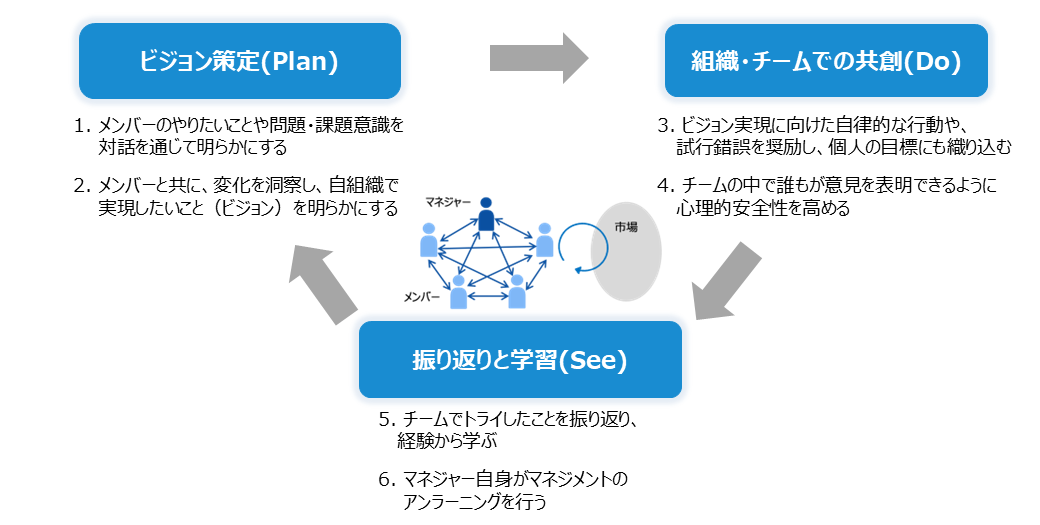

言い換えれば、自律共創型組織の実現に必要なマネジャーの3つのキー行動は、「ビジョン策定」「組織・チームでの共創」「振り返りと学習」です。マネジャーがこの3つに取り組めば、自律共創型組織を形成していけるのです。

「ビジョン策定」は、まずメンバーとの対話を通じて、メンバーのやりたいことや問題・課題意識を明らかにすることが大切です。その上で、メンバーとともに変化を洞察し、自組織で実現したいこと(ビジョン)を明らかにしていくのです。

具体的には、マネジャーは1on1・評価面談・キャリア面談などの場を通して、メンバー一人ひとりがどのようなことに興味・関心があるのか、何に意欲をもつのか、どんな価値観をもっているのか、中長期のキャリアの方向性に照らした現在地などを確認します。その上で、本人の志向や強みや課題を踏まえ、当面の能力開発テーマや仕事におけるチャレンジを一人ひとりと合意するのです。

メンバー一人ひとりのチャレンジしてみたいことをオープンに語り合う中から、自組織として取り組みたいことをメンバー全員と対話の中から見出していくことができます。そうして生まれた、組織の共通ビジョンの実現に向けてはコミットが高まることになります。

「組織・チームでの共創」のポイントは、ビジョン実現に向けた個人の自律的行動や試行錯誤を奨励し、それらを個人目標に織り込むことです。また、共創する際に、チームの中で誰もが意見を表明できるように心理的安全性を高めることが肝要です。

心理的安全性を醸成する上で欠かせないのが、チーム内の盛んな「対話」です。マネジャーがメンバーの発言に対して評価や結論を下すようなコミュニケーションをするのではなく、マネジャーとメンバーが互いの発言やその背景を聴き合いながら、意味を発見するやり取りをしていくのです。マネジャーは、こうしたオープンな対話を通じて、多くの気づきを得ることができるはずです。

「振り返りと学習」に最も必要なのは、チームでトライしたことを皆で振り返り、チーム全体が経験から学ぶ時間です。同時に、マネジャーが自身のマネジメントを振り返ることも極めて大切です。

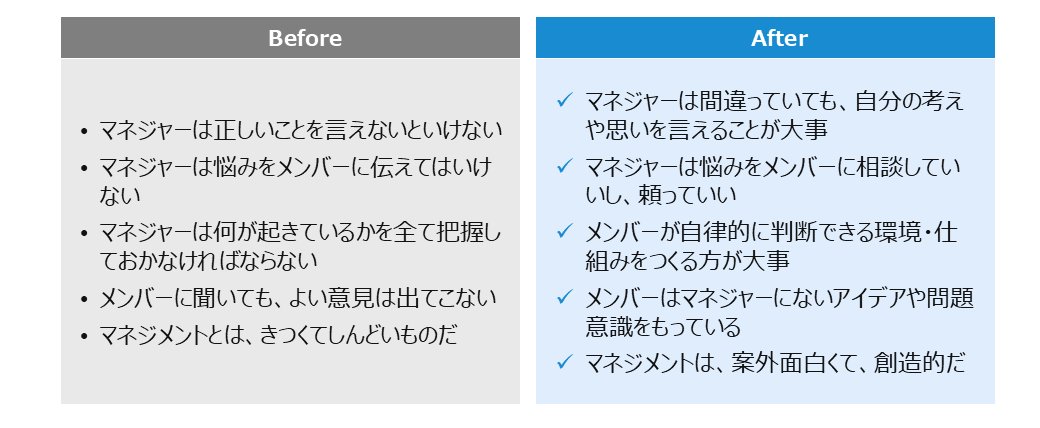

かつての管理統率型マネジメントでは、「マネジャーは正しいことを言えなければならない」「マネジャーは悩みをメンバーに伝えてはいけない」「マネジャーは何が起きているかをすべて把握しておかなければならない」「メンバーに聞いても、よい意見は出てこない」「マネジメントとは、きつくてしんどいものだ」といったことが通念となっていました。

しかし、自律共創型マネジメントでは、「マネジャーは、たとえ間違っていても、自分の考えや思いを言えることが大事だ」「マネジャーは悩みをメンバーに相談したり、頼ったりしてよい」「メンバーが自律的に判断できる環境・仕組みをつくることが大事だ」「メンバーはマネジャーにないアイデアや問題意識をもっている」「マネジメントは、案外面白くて、創造的だ」といった考え方を持つ必要があります。

マネジャーのメンタルモデルがこのように変わっていけば、自律共創型組織への移行はスムーズに進んでいくはずです。

管理統率型(before)/自律共創型(after)のマネジメントメンタルモデル

以上で、「マネジャーのオーバーワークを乗り越えるための4つのアプローチ」の紹介を終わります。少しでも皆さんの参考になれば幸いです。