「静かな退職(Quiet Quitting)」とは、仕事への熱意を失い、必要最低限の業務だけをこなしている状態を指します。実際に退職するわけではありませんが、離職予備軍ともいえるこの層は企業にとって表面化しにくいリスクです。

株式会社コーナーが2025年5月に実施した調査によると、一般社員の約4割がこの「静かな退職」状態にあることが明らかになりました。これは、組織の活力低下や業績への影響につながりかねない潜在的な問題です。

本記事では、同調査レポートの結果をもとに、「静かな退職」に陥る要因や社員と人事の認識ギャップ、そして具体的な対策について解説します。

門馬貴裕(もんま たかひろ)|株式会社コーナー 代表取締役CHRO

新卒で株式会社インテリジェンスに入社し、企業の人事戦略・採用支援に一貫して関わり、トップコンサルタントとして活躍。その後、人材紹介部門のマネージャーや100名超の新入社員研修の担当などを歴任。2016年、株式会社コーナーを創業し「人事プロフェッショナルブティックCORNER」を運営。ベンチャーから大手企業までの採用・人事制度・組織開発・人材育成など多様な人事課題を20年近く支援し続けている。2025年2月より同社代表取締役CHRO(最高人事責任者)に就任。

目次

1.注目ポイント①:静かな退職層に共通する不満傾向

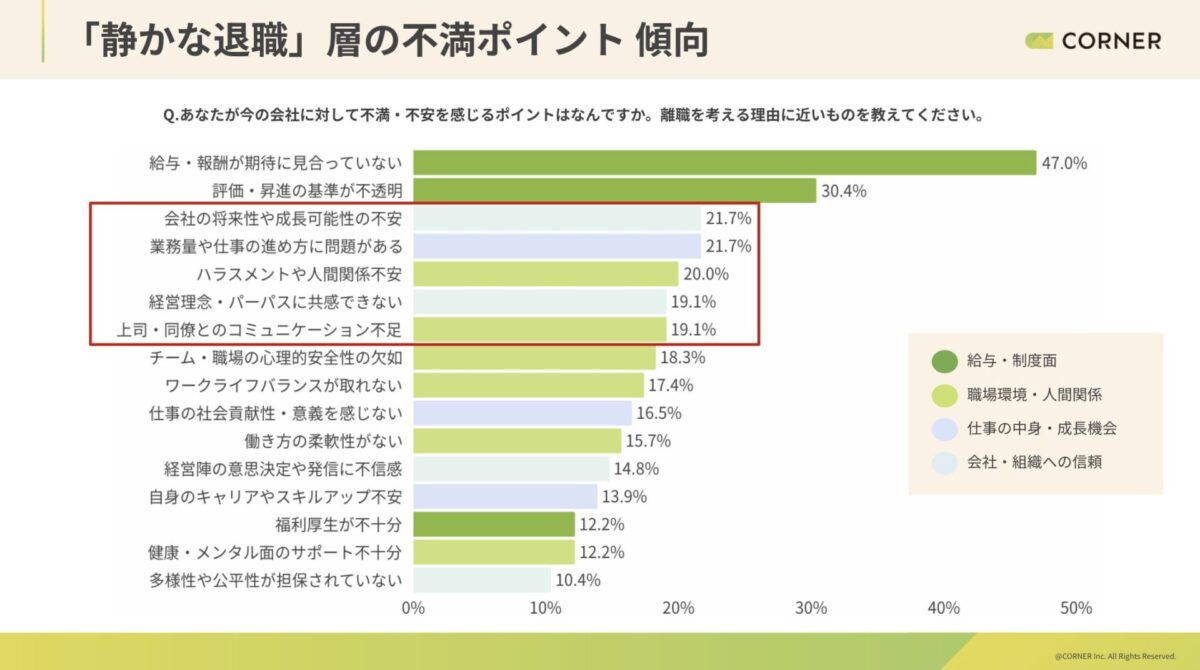

離職を考える理由に近い不満ポイントは、制度そのものや制度運用面の課題が中心で、突出しているのは「給与・報酬」や「評価基準」に対する不満です。次に業務やコミュニケーションによる現場の課題が選択されています。

「静かな退職」状態にある社員に着目すると、「給与・評価」に対する不満が突出している点は共通しているものの、組織全体への不信感も静かな退職層で顕著に表れました。具体的には、「会社の将来性に対する不安」や「企業の掲げるパーパス(存在意義)への共感不足」といった、組織への信頼性に関わる深層的な要因です。

自分の仕事や組織の未来に対する安心感・共感の醸成がモチベーションに影響する可能性が浮かび上がっています。

2.注目ポイント②:ワークスタイル別 静かな退職の傾向

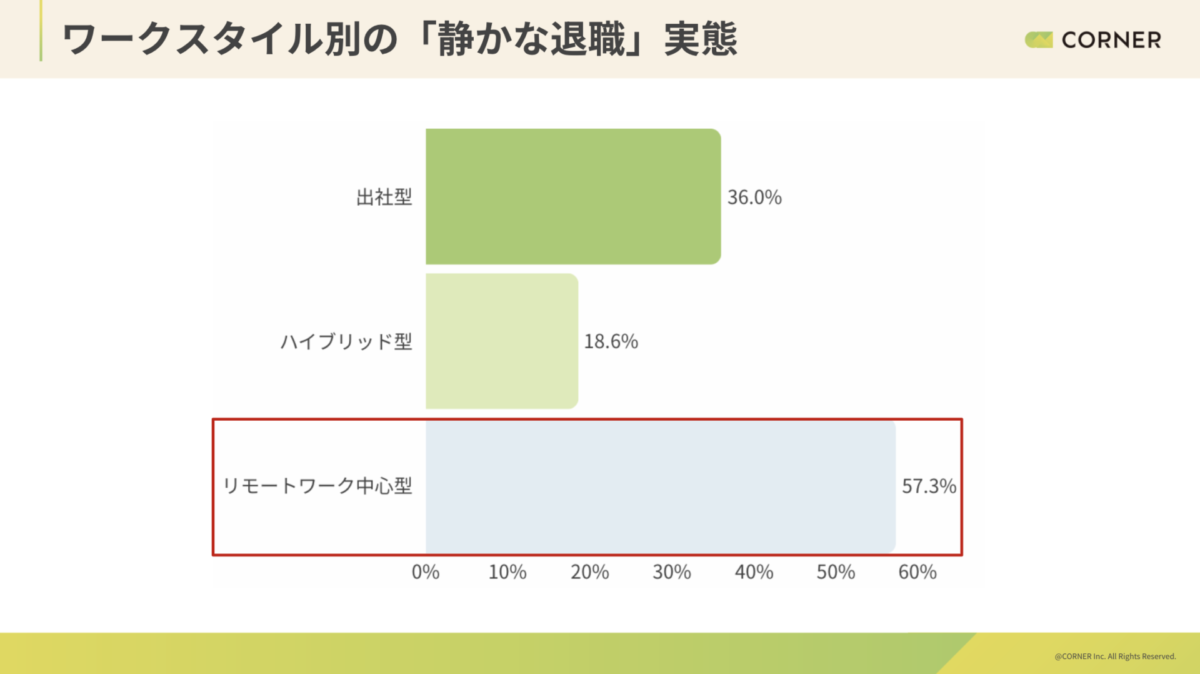

次に、働き方(ワークスタイル)の違いによる傾向を見てみます。

興味深いことに、リモートワーク中心で働く社員ほど静かな退職状態に陥っている割合が高いことが分かりました。一方でハイブリッド型(出社とリモート併用)は対面コミュニケーションと柔軟な働き方のバランスが取れるためか、静かな退職割合が最も低く抑えられていました。

リモートワークでは、物理的距離やコミュニケーション上の制約から信頼構築や共感形成の難しさが影響していると考えられます。

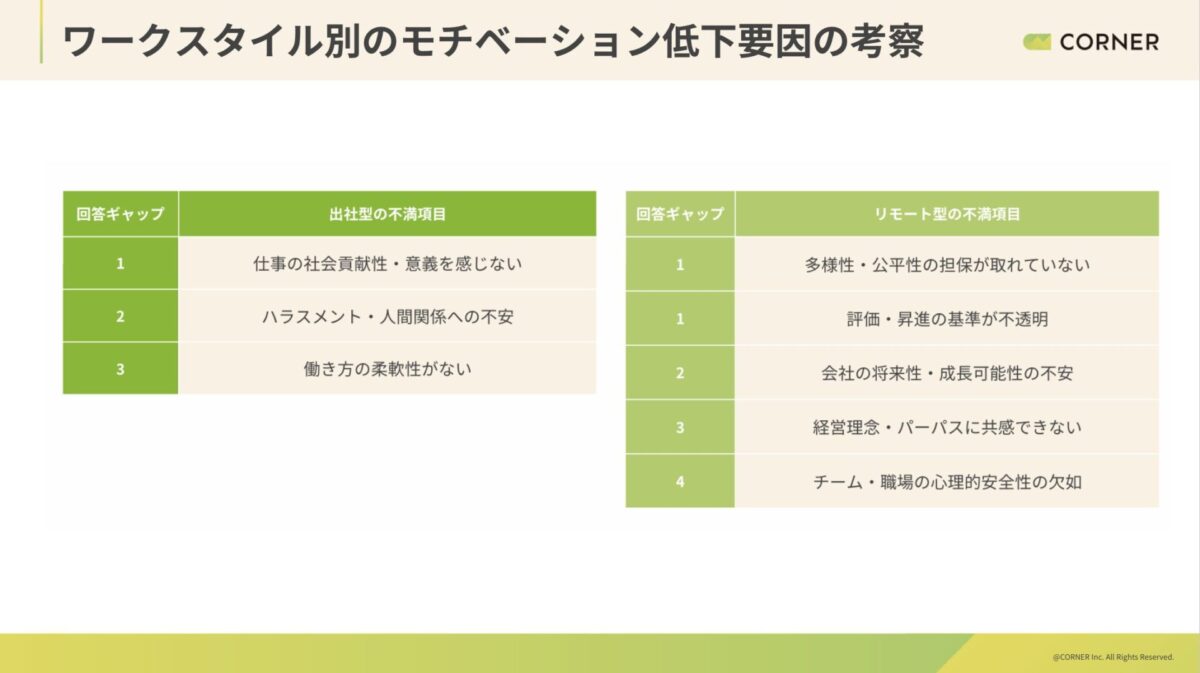

実際、調査でもリモート勤務者の方が「評価基準への不透明感」や「会社全体への信頼低下」「将来への不安」といった項目を不満として選ぶ傾向が高くなりました。情報伝達のラグや雑談機会の減少によって孤独感が醸成され、組織への安心感を損なっているのかもしれません。

一方、出社型勤務では「仕事の意義を見いだせない」「人間関係への不安」「柔軟性の欠如」といった現場起因の不満がやや増加しており、単調なルーチンワークや上下関係のストレスが影を落としているようです。

このように、働き方によって静かな退職に至る背景は異なるものの、特にリモートワーク中心のワークスタイルを導入している場合、意識的な声かけや情報共有を行い、エンゲージメント低下の兆候を見逃さない工夫が求められます。

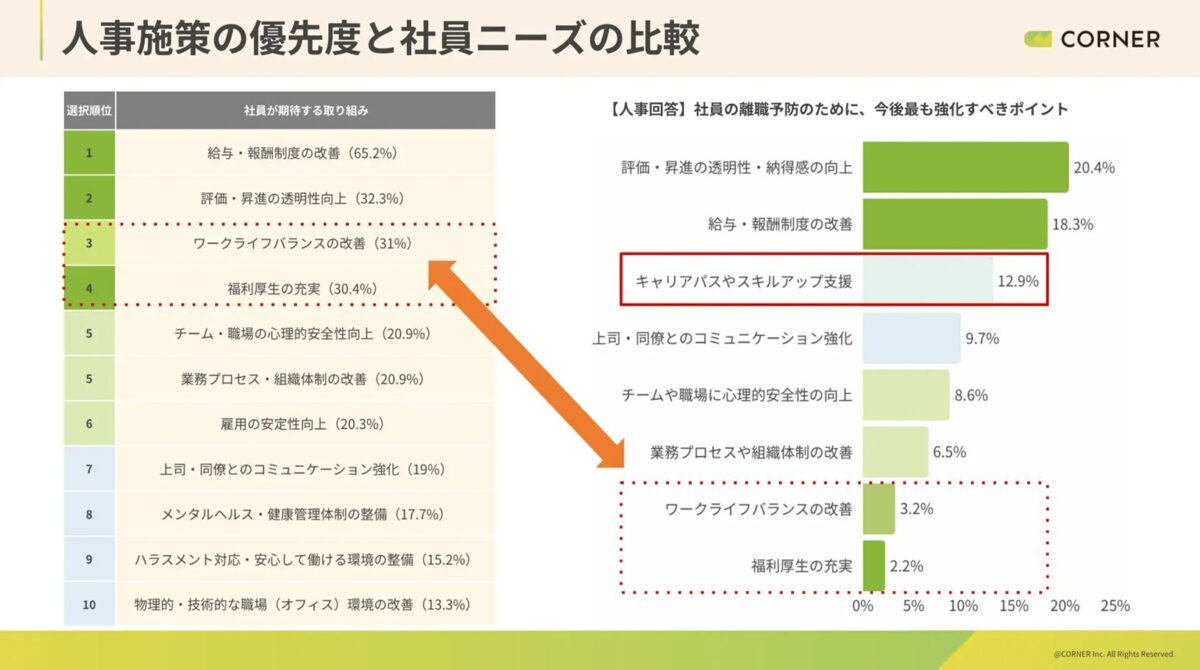

3.注目ポイント③:人事と社員の施策優先度のギャップ

調査結果より、社員・人事の双方が離職防止策として最も重視するポイントが「待遇面の改善(給与・報酬)」である点は一致しています。給与水準の引き上げや公正な評価による報酬への納得感向上は、社員の誰もが関心を寄せる基本的な施策と言えます。

優先順位の第2位以降をみると、社員側の回答では「ワークライフバランスの確保」や「福利厚生の充実」といった生活の充実を求める声が強いのに対し、人事側ではそれらの優先度はさほど高くありませんでした。一方で、人事担当者は「キャリアパス支援」の優先度が高くなっていますが、社員にとってこれらは相対的に優先度が低い傾向にあります。

つまり、人事は社員の成長機会提供や評価制度の透明化に力を入れようとし、社員はより直接的に生活の質や働きやすさに関わる支援を望むというギャップが生じています。

この認識ギャップは、施策の効果にも影響する可能性があります。社員のニーズを捉え違えたままでは、人事施策を講じても十分なエンゲージメント向上や離職防止に結びつかない恐れがあります。

報酬面の改善という土台は共通認識として、そこから先のアプローチ(評価か生活支援か)について、現場の声を拾い上げながら優先度を見極めていくことが必要でしょう。

4.静かな退職の見極め方と対策

静かな退職は、表面的な不満が現れにくいため、その兆しを早期に見逃さないことが非常に重要です。ここでは、静かな退職の見極め方とその対策について、具体的な方法を紹介します。

◆見極め方

静かな退職に至る兆しとして、行動面で次のようなサインが見られます:

- 会議で発言が減る、表情が乏しくなる

- 業務報告が形式的で淡々としている

- 雑談や他者とのやり取りに消極的になる

- 自発的な提案や挑戦がなくなる

- メールやチャットの文面が素っ気なくなる

遅刻や早退・欠勤が増えるなど目に見える変化だけでなく、発言や態度の些細な低下にもアンテナを張ることが肝心です。現場の上司や同僚が日頃からメンバーの様子に関心を払い、小さな変化を感じ取れる関係性を築いておくことが予防の第一歩になります。

◆対策

静かな退職を未然に防ぎ、社員のモチベーションを回復させるには、組織としても個人としても多角的なアプローチが必要です。ここでは、調査結果を踏まえた具体的な対策のポイントを紹介します。

①従業員エンゲージメント調査の活用

静かな退職はそのままでは表面化しにくいため、従業員の心理的変化やパフォーマンス低下を早期に察知する仕組みが必要です。

例えば、エンゲージメントサーベイやパルスサーベイ(簡易な定期調査)を定期的に実施し、従業員のモチベーションや満足度を可視化することが効果的です 。これにより、どの部門や社員が静かな退職のリスクに晒されているかをデータで把握し、ターゲットを絞った施策を実施できます。

②上司(管理職)の関与とマネジメント強化

静かな退職の兆しを早期に発見し、改善策を講じるために鍵になるのは管理職の関与です。現場の上司への人事部門の働きかけを通じて、マネジメントの重要性を理解してもらい、部下へのフィードバックや目標設定、自己成長を支援する役割を自覚させます。

また、現場との距離が広がる大企業や多拠点組織では、施策を現場に適用させていくことが重要となるため、現場の声をしっかりと反映し、人事と上司が密に連携して適切な対応策を実施することが求められます。

③給与と評価に関する支援の強化

給与や報酬に対する不満は、静かな退職を引き起こす大きな要因です。したがって、給与水準の見直しや評価基準の透明化は最優先課題です。

市場水準や社内公平性を考慮し、定期的な給与改定を行うとともに、評価プロセスの透明化を進めることで、社員が自分の評価を納得しやすくなります。報酬に対する公正感が高まると、社員のモチベーションが向上し、静かな退職を防ぐための重要な対策となります。

④柔軟な働き方(ワークライフバランス)の推進

ワークライフバランス(WLB)の確保や、社員が自分のライフスタイルに合った働き方を選べる環境を整備することが、静かな退職を防ぐための効果的な方法です。フレックスタイム制度やリモート勤務制度を拡充し、特に子育てや介護などのライフイベントと仕事のバランスが取れるようにすることで、社員のストレスを軽減し、モチベーション維持にもつながります。

柔軟な働き方を提供することで、社員が仕事に対して前向きな態度を持ちやすくなり、静かな退職のリスクを大幅に減少させることができます。

⑤キャリア支援(面談から不安を把握)

ここでいうキャリア支援は、単なるスキルアップやリスキリングのためではなく、社員が抱える不安を理解し、その不安に対して適切なサポートを提供することが目的です。

定期的なキャリア面談を通じて、社員が自分のキャリアに対してどのような不安を抱えているかを聞き出し、キャリアパスに関するアドバイスやサポートを提供することで、自己成長と安定感を感じさせることができます。

⑥パーパス・ミッション・ビジョンの浸透・共有

静かな退職層は企業のパーパスや将来性に不安を抱えているという結果から、パーパス浸透は重要な取り組みであると言えます。しかし、社員の表面的なニーズとしては上がりにくいため、実感できる形で進めることが大切です。例えば次のような進め方です。

- パーパスが業務や成果にどう反映されているかを具体的な事例で示す

- 社員が自分の業務がパーパスにどう貢献しているか理解できる仕組みを作る

トップダウンではなく、現場で対話を通じて浸透をはかったり、社員の具体的アクションを実行できるような支援も検討しましょう。

5.まとめ:組織としてどう向き合うか

静かな退職に対処するためには、社員一人ひとりのモチベーションや不安を理解し、適切なサポートを行うことが不可欠です。今後の人事施策では、企業としての方針を進めながらも、社員の置かれた環境やライフステージごとの「足りないポイント」に目を向け、多様な施策を設計していくことが求められます。

現場の管理職・上司を巻き込み、現場の声を聴く体制を作ることで、社員視点を施策や日々の業務体制に組み込む工夫が重要です。静かな退職状態を悪化させないためには、管理職と人事部門が一丸となり、早期発見と適切な対応を行う体制を整えることが大切です。これにより、社員の意欲やモチベーションを支え、企業の持続的成長を促進することができるでしょう。