インタビュー企画第2弾。今回は、日経BPマーケティング代表取締役社長の高柳正盛さんに、生成AIの普及などにより変化が求められる環境における「強い会社」を作るポイントについてお話を伺いました。

記者としてキャリアをスタートし、日経ビジネスや日経トップリーダー、日経レストランなどで編集長や発行人を務め、現在に至る高柳さん。様々な方に取材してきた知見に迫ります。ぜひご覧ください!

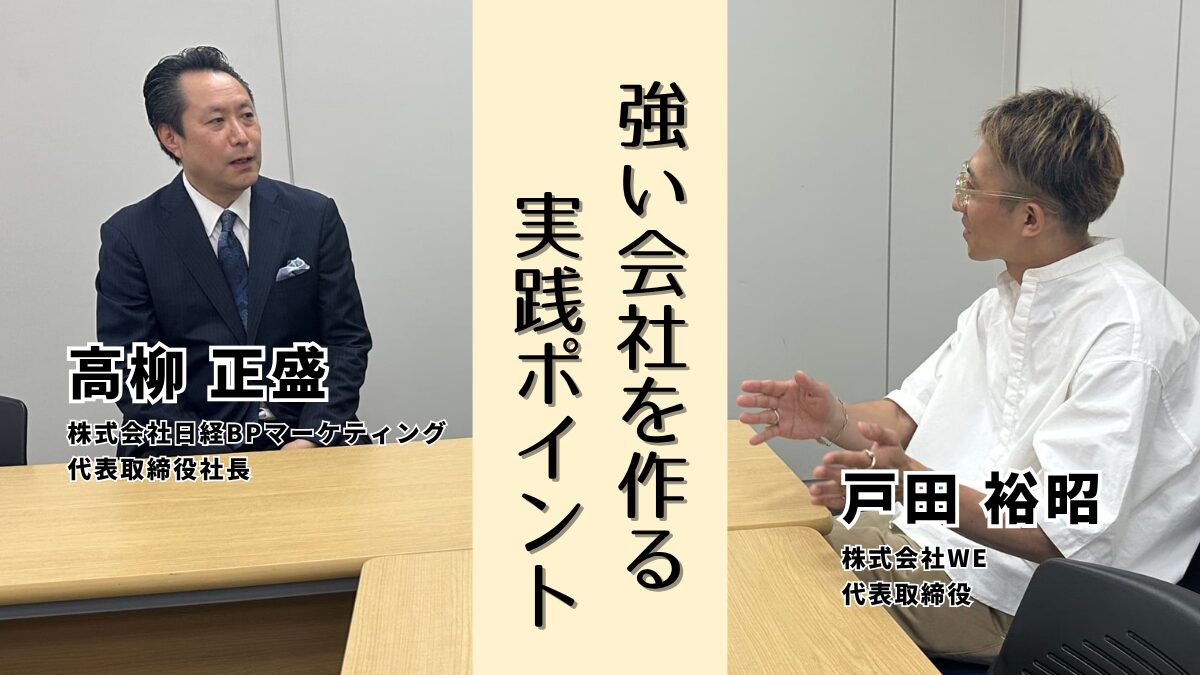

登場人物高柳 正盛氏株式会社日経BPマーケティング 代表取締役社長

1987年、早稲田大学卒業後、百貨店に入社。91年、日経BP社に入社。「日経ビジネス」「日経ロジスティクス」記者、「日経レストラン」「日経トップリーダー」編集長、「日経ビジネス」発行人などを経て、上席執行役員に。2021年3月より現職。テレビ出演、講演経験多数。著書に「チャンスはひっそりと近づき、猛烈なスピードで去っていく」などがある。

登場人物戸田 裕昭氏株式会社WE 代表取締役 / 総務省地域力創造アドバイザー

大学卒業後、オフィス家具メーカーにて新規事業創出・地域活性化に携わる。総務省地域力創造アドバイザーや国土交通省スマートアイランド推進実証事業コーディネーターなどを担い、全国各地の地域における事業振興のアドバイスを行なっている。 また、個々人のやりたいことが起点となる事業創出を目的とした伴走型教育プログラムを開発・構築。小学校から大学までの教育機関や自治体、民間企業と連携し、人材育成を軸とした「組織変革」「事業創造」「地方創生」を行う。

自己紹介

– まずは自己紹介をお願いします!

大学卒業後は大手百貨店に3年9か月勤めていましたが、1991年に日経BPへ転職し、記者としてのキャリアをスタートしました。

日経ビジネスや日経トップリーダー、日経レストランなどで編集長や発行人を務め、編集現場とマネジメントの両面を経験しました。2021年3月からは日経BPマーケティングの社長を務めています。

様々な方にお会いし、お話を聞き、原稿を書き、皆様に読んでいただく。このようなことを中心にビジネスパーソンとしての生活を送ってきました。

色々な経験をしている人の話を聞いたり、事件の真相を追ったりするのは刺激的で楽しかったですね。

― これまでに様々な方に会われてきたかと思いますが、私の第一印象はどうでしたか?

テレビ東京の「田村淳のTaMaRiBa」で、戸田さんに初めてお会いしたとき、爽やかなイケメンで、元気でフレッシュな方だなというのが第一印象でした。新しいことに挑戦したいという意欲がすごく伝わってきました。

収録後に「また話したいです」と言ってくれて、実際にアポを取って会いに来たのも印象的で、行動力のある方だなと感じました。今の時代に、リアルなコミュニケーションを大切にしている姿勢もとても素敵で、戸田さんに学ばなければと思います。

イケてる組織の共通点とは

― 生成AIの普及により世の中が大きく変わっていく中で、まず今の日本全体についてどのように考えていますか?

今の日本は人口減少や高齢化といった大きな課題を抱えていますが、それでもたくさんの可能性があると思います。

製造業の国内回帰や外資系企業の日本進出、世界中の投資家の注目、そして生成AIの普及など、新しい動きも出てきています。事なかれ主義であった経営者の意識も変わり、日本の重要性はむしろ増してきているのではないかと感じます。

冷戦後の世界を分析したサミュエル・ハンティントンの『文明の衝突』では、日本は「日本文明」という独立した文明として位置づけられています。こうした独自性を意識し、積極的に情報発信や意思表示を行っていけば、世界の中でより大きな存在感を放てるはずです。

日本にはまだまだ多くの可能性があると思います。

― ありがとうございます。これまでに色々な企業の経営者にお会いされてきたかと思います。共通してすごいなと思えるような特徴とは、どのようなものだと思いますか?

一言でいうと、尋常ないほどの“しつこさ”と“徹底度”です。自分のやろうとしていることを成し遂げるまで追求し続ける、それが成功できるかどうかの分かれ目だと思います。

さらに、強い会社では、その徹底した姿勢とメッセージが組織全体に浸透し、文化として根付いていると感じます。

しかし、組織が大きくなるほど伝えることが難しくなる。だからこそ、伝え方を徹底的にシンプルにして、わかるまで何度も言う。従業員が理解して動かないと何も意味がないです。

現在、自分が経営者としてやってみているからこそ、簡単なことではないなと実感しています。

人間らしさや、非効率なことを大切に

― 色々な企業を取材されてきた中で、反対にイケてないと感じる組織には、共通する特徴はありましたか?

従業員が自分の考えを言うことのできない会社は、イケてないと感じます。

新卒一括採用の時代では、企業が提示した条件に当てはまる、似たような学歴・価値観の人が採用され、同じ研修を受けて、同じような考え方になるのが当たり前でした。そして、大量生産、大量消費の時代はそれで効率よく回っていたかもしれません。

しかし、今の時代は一人ひとりが考えて動く力が求められています。大学入試は「知っているかどうか」が問われる試験でしたが、今は生成AIに聞けばすぐに答えがわかる。そのため、知識量よりも、それをどう活用し発展させるかという創造力が重要になっています。

今後、ビジネスパーソンにとって大切なのは「RAG(リアル・アナログ・現場)」の視点です。AIやDXを使いこなす力は必要ですが、それだけに頼るのではなく、現場でしか得られない気づきを大切にしている戸田さんの姿勢が正しいと思います。

― 効率的な環境だからこそ、人間らしさや、非効率なことが大切に感じられますね。

必要な情報しか得られないコミュニケーションと異なり、直接会うことでしか得られない話に価値があると思っています。

自分の会社では、週に一度、部長と部下が個人面談をすることを義務化しました。

コロナ禍でリモートワークやフリーアドレスの環境は整いましたが、仲の良い人同士だけが集まりやすく、違う価値観の人と交流が減ってしまうことを懸念していました。

そこで、直接コミュニケーションを深めるために個人面談を取り入れ、リアルに話すこと大切にしています。これを当たり前にできている会社は、高収益企業として、従業員にきちんと給料が払えていると思います。

深刻な人手不足の中、高い給料を支払える会社でないと、生き残れません。やりがいも大事ですが、従業員が納得できる給料を支払えることも、大きなポイントです。

― 給料面のほか、強い会社としてのポイントはありますか?

正しく評価をして、従業員のやる気につなげていくことが大切です。そのためにも、週に一度の面談はとても大事な時間になります。

できなかったことを振り返ったり、頑張ったことをしっかり褒めてもらえたりすることで、本人にとって納得感が生まれると思います。

ただし、いろいろな働き方がある中で、工夫して挑戦する人もいれば、与えられた仕事を着実にこなす人もいます。自分はどんな役割を果たせるのかを見つけていくことが大切です。

今は一つの物差しで全員を評価する時代ではありません。それぞれが自分の役割を見つけ、会社に貢献できれば素晴らしいことだと思います。

―一人ひとりの役割をちゃんと理解して会話ができていく組織って強くなるのだなと思いました。

人事に向けた応援メッセージ

― 人事担当者および人事に関わる方々がこれから取り組んだ方が良いことは、どのようなことだと思いますか?

やはり、答えのない問いを考える癖をつけることは、大切だと思います。

たとえば「あなたはウルトラマンです。今日なにをしますか?」という訓練です。3分しか活動できないウルトラマンなら、2分で作れるカップラーメンの開発をしたり、2分で一番効果が上がる面談方法を考えたりという発想につながる。そんな風に発想を広げる訓練が、新しい視点を得るきっかけになります。

くだらないと思うかもしれませんが、正解のない問いに向き合う力が、タイパが求められる今こそ必要なのだと思います。

― 固定概念を見直すと違ってくるでしょうし、これが正解じゃないならどうだろう、と考えることも楽しそうですね。

これからの人事担当は、従来の枠にとらわれず、専門分野以外の情報を吸収する訓練をしておいたほうがいいかもしれないですね。

私が雑誌記者だった頃、トヨタ自動車の経理担当役員にこんな話を聞いたことがあります。

「私が若手の経理社員だった頃、第4代会長の花井正八さんに『おい、数字のささやきが聞こえるか』と言われました。数字をよく見ていると、現場で何が起きているかがわかるというのです。プロの経理担当者は数字と現場の動きを合致させなければならない。そのために、経理担当者も現場を知ることが重要なのです」

自動車メーカーが新しい車を作る時、そのチームには開発、製造、営業などに加えて経理も入り、1台の車がどんな発想で作られて、販売されているかという全体の流れから収益を把握しようとします。「数字のささやき」に通じることですね。

それと同じように、人事の仕事をしながら、社会情勢や社内の現場のことを理解する努力をしている人事担当者は、厚みが違う。当たり前と思われるかもしれませんが、なかなかできることではありませんね。

―人事担当だけでなく、どんな職種の人も全体をみて、自分の役割を考えて行動していく人が求められていくのでしょうね。最後に、人事担当への応援メッセージをお願いします。

生成AIが進化すればするほど、人間一人ひとりの価値がより重要になります。そんな中で人事担当の役割はとても重要で、優れた人材を見つけ、育て、次の時代をつくる責任を担っています。

大変な仕事ではありますが、こんなに面白い時代もありません。

多様な力が求められる今こそ、人材を育成し、会社を整えていくために、人事の力が必要です。

自分たちが会社を支えるくらいの気持ちで、ぜひ頑張ってほしいと思います。