2024年9月に創業10周年を迎えた株式会社TimeTree。順調に組織拡大が進んでいく中で、いわゆる「100人の壁」フェーズへと突入しています。

今回は、同社のリアルな組織状況についてお聞きしながら、現在取り組んでいるユニークな人事制度や、会社設立10周年を機にリニューアルしたMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の中でもバリューの社内浸透に向けた取り組みについて、株式会社TimeTreeの最高人事責任者である奥村さんにお話を聞きました。

人物紹介奥村 奈都子氏株式会社TimeTree 最高人事責任者 CHCO / ヒューマンキャピタル本部長

デジタルマーケティング業界でキャリアをスタートしてから一貫して、人材開発・組織開発を中心とした人事領域の業務に従事。2020年にTimeTreeに入社、2024年より現職。人事戦略の策定と、その戦略に沿った人材開発・組織開発・勤怠給与・労務等を担う人事部門をリードしている。

1. 創業10周年を機会にバリューをリニューアル

−本日はよろしくお願いします。まずは、株式会社TimeTreeについて教えてください。

−本日はよろしくお願いします。まずは、株式会社TimeTreeについて教えてください。

奥村さん:当社は、予定を作成し、共有して、コミュニケーションできるアプリ「TimeTree」を提供しています。カレンダーひとつで、決まった予定の共有から、楽しみな予定の相談まで簡単にできることが特徴のサービスです。

会社としては2024年9月に創業10周年を迎え、社員数も100名を超える程度の規模になりました。在籍メンバーで一番多い職種はエンジニアです。2024年には、すべて中途採用で、全職種合わせて約20名の方にご入社いただきました。

−採用方針としては、どのような方に入社いただいているのでしょうか?

奥村さん:カルチャーマッチを重視しています。

今、個人事業主や起業といった働き方も選択できる時代の中で、当社で限らず社員として働くことを選択される方は、会社として目指すミッション・ビジョンに強く共感されたり、バリューに共鳴されたりした方ではないかと考えています。

実は、私自身は当社とは別に、ゲームセンターにあるゲーム機を企業向けにレンタルするサービスを運営しています。経営者の道1本に絞っても良い状況の中で、それでも当社に在籍し続けている理由は、当社の経営陣の覚悟や描いていきたい未来に共感、共鳴しているからに他なりません。

現在を消化するだけでは未来をつくれない。会社経営とTimeTree人事のパラレルワークで「好きな自分になれる文化づくり」を目指すWindyの働き方

奥村さんの働き方についてご興味ある方は、ぜひこちらの記事もご確認いただければと思います!

−そうなんですね。現在、TimeTreeの人事責任者としては、どのような取り組みを推進されているのでしょうか?

奥村さん:創業10年目のタイミングで、事業規模や組織文化に合わせる形でMVV(Mission・Vision・Value)をリニューアルしました。その中で人事としては特にValueに力を入れています。

リニュアルした3つのバリュー。より具体的な「行動」まで想起できるようなワーディングに。

社員数が増えるにつれ、すべての情報や人材を把握することは難しくなります。優秀な100人が1日8時間働けば、膨大な情報が生まれるため、各個人が「自身が影響を与えている」と実感することも難しくなっていくでしょう。

また、情報量が急激に増えていくことで、会社が小さかった頃と比較すると自分が知らない場所で物事が進んでいくことも増えて、不安や違和感を覚えやすくなるのではないかと考えます。

このように、組織は生物であり、また社会も1分1秒変わりますので、規模や社会に応じて向き合い、変えるところは変える判断を、変えないところは変えない判断をしていくことが人事として必要だと思います。

TimeTreeというプロダクト自体は誰もが真似しようと思えばできると思いますが、「なぜ」という戦略は人や組織文化(カルチャー)によって生まれるものであり、企業ごとに必ず異なります。「グローバルに受け入れて頂けるサービスを提供し続ける」という意味でも、企業文化を競争力の源泉にしたいと考えています。

−バリューを決めていく際に意識したことはありますか?

奥村さん:なぜMVVをリニューアルしようと考えているかについて、みんなで共有したことです。単に「伝える・説明する」だけでなく、「なぜ」という部分に共に向き合えるよう、丁寧に説明することを心がけました。

最初は、社員のうち15名くらいでワークショップという形で集まり、TimeTreeが今のフェーズで重要視するポイントはどこにあるか、バリューとしていま重要な要素はなにか、社内意志として整理しました。

そこで、「行動指針がない状態では継続が難しいこと」として、5つの項目が挙がりました。そこから、行動の中で重視すべきと捉えられる言葉や要素を整理しました。

その言葉・要素、つまりバリューとして重要視するポイントとそれに紐づく課題情報をセットにして検討し、リワードしました。

2. 新しくマネージャーという「役割」を設置

奥村さん:また、同時期に、新たにマネージャーという役割を設置するチャレンジを始めました。

当社では、「Why(なぜ)」を中心とした情報を全員が共有し、その情報をもとに合意形成していく過程を大事にしています。そのため、組織のフラットさを重視しており、トップダウンで一方的に情報や意思決定が伝えられるような組織にはしたくありません。

ただ、組織規模が大きくなるにつれて、

- 全員が納得するまで話すのか、1回で切り上げるのか

- どこまで合意形成に時間をかけどのタイミングで決めるのか

などの、組織上で発生する様々なコミュニケーションパスがうまくコントロールできていない状態がうまくいかなくなることが多くなりました。また、決断をうまく推進できる組織にもなっていない課題が出てきていました。

−100名規模になるまでマネージャーという役割がなかったことが純粋に驚きです(笑)。マネージャーには、どのような役割を担ってもらっているのでしょうか?

当社におけるマネージャーは、スポーツで例えるなら「監督」のようなポジションで、ミッションや戦略を決める役割を担います。その過程では、メンバーの意見をどこまで取り入れるか、どのタイミングで意思決定するか、といった判断も行うことになります。会社のミッション・ビジョンに基づき、各本部が実行する施策を決定していく役割です。

もちろん、マネージャーが施策を決定するからといって、マネージャーが偉いというわけではありません。いくら戦略や方針があっても、すぐに全員がそれを理解し、最適な判断や行動に移せるとは限りませんし、解釈が追いつかなければ、パフォーマンスは十分に発揮されないでしょう。

また、各メンバーがパフォーマンス発揮を妨げる状況に直面することもあると思います。頭痛などの自身が体調不良に陥るケースだけでなく、家族の誰かが体調不良になってしまうといったプライベートな事情に起因するケースもあることでしょう。

マネージャーは、こうしたさまざまな課題に対して、本部・チーム・メンバーに適切に働きかける役割を担っています。一人で決することが難しい課題は、マネージャーと相談しながら解決していけるような関係性を築いていけると良いなと思います。

−マネージャーを設置したことで、メンバーのマネジメントに変化は生まれていますか?

−マネージャーを設置したことで、メンバーのマネジメントに変化は生まれていますか?

奥村さん:前提として、これまでと同様に、社員が自身のコンディションや、フラットに得られるあらゆる情報をもとに、自ら考え行動しやすい環境を整えたいと考えています。マネージャーの役割に”ヒューマンマネジメント”は含まれていないので、勤怠管理、3万円までの購買管理等も各自の裁量でおこなうことができます。

私は、自分の体調のことや、自分にとって最適な働き方は、自分にしか分からないと思います。それなのに、マネージャー(上司)に「(頭痛がするので)休みます」と申請し、許可を得る必要があるのは、少し不自然だなと感じています。同様に、「(昨日休んでスッキリしたので、今日はガッツリ働きたいから)21時まで残業します」と申請し、許可を得ることも違和感がありますね。

また、必要な情報ができるだけストレスなく自然に手に入るようにしたいと思っています。具体的には、経営会議から定例会議まで、ほとんどの会議を自動録画し、会議が終了したら動画アップロード通知が自動で通知されたり、ほぼすべての議事録を誰でも見られるようになっています。

実は、SlackのDMでのやり取りは全体の7%しかなく、93%のメッセージはパブリックな場所で行われています。このように、全社・部署・プロジェクトの現在について全社員がオープンにわかる状態を、みんなで目指しています。

−社員の中には、「オープンチャンネルだと相談しにくい」と感じてしまう方もいるのではないかと思います。そういった声は生まれていないのでしょうか?

奥村さん:入社直後にびっくりされる方もいらっしゃいますが、1ヶ月もせずに、オープンコミュニケーションの良さを感じて、むしろオープンコミュニケーションを推進してくださいますね。

例えば、リモートワークの日には、自身のtimesチャンネルで自身の状況を共有してくれる方もいます。もちろんそれができる安全な環境であることが前提なので、みんなで努力して組織を作ろうとしているからこそできることだと思います。

また、オープンコミュニケーションを基盤とする会社の方針は、採用段階から丁寧にお伝えしていくことを人事として意識しています。前もって伝えているため、試用期間の2か月後に1on1を実施した際に「入社前のイメージとズレがなくてびっくりした」というフィードバックをよくいただきます。

また、候補者ごとに選考フローも選考担当者も変えていて、候補者ごとにカスタマイズ、アレンジしています。調整は大変ですが、候補者が感じるギャップを少なくすることができていると思います。

3. TimeTreeならではの人事制度や仕組み

−ありがとうございます。この他にも現在の組織状況に際して取り組まれている人事制度や仕組みはありますか?

奥村さん:組織や人・カルチャーという大事な根幹を守っていくためにも、これまでの人事制度や仕組みについて「変えること」「変えないこと」を一定期間で見直すなど、慎重に議論しながら、様々な取り組みを進めています。

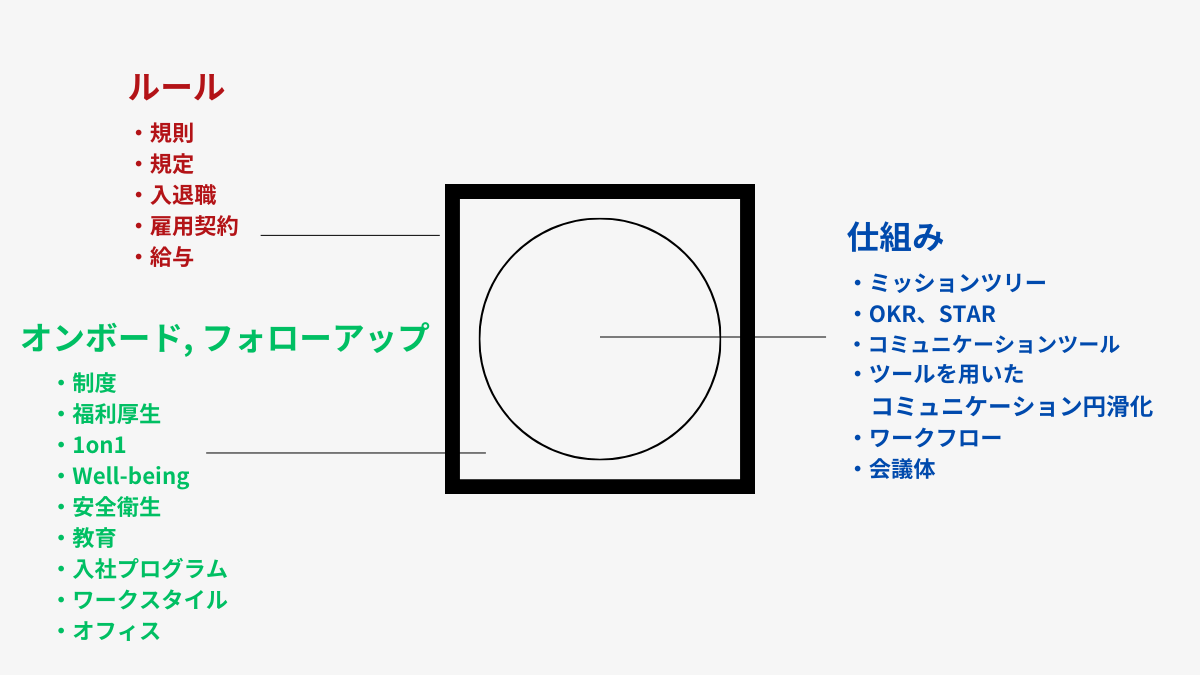

前提として、会社のルールとして設定しなくてはならないものは存在すると考えています。金銭や法律に関わるものなどです。

ただ、それ以上はトップダウンに近い考え方というか「人事の守ってほしいことを何回言っても守ってくれないからルールにして守らせよう」という流れでルールになった会社も多いのではないかなと推察します。

当社では自然な体験で気づけばそうなっていたとなるような仕組みを作ったり、「なぜそれが必要なのか」をさまざまな方法で折りに触れ伝えるようにしたり、ケーススタディやQA、ガイドラインなどを提示したりすることで、勤務体験としてのUI/UXを損ねないようにしています。

すべてを会社の「ルール」にしてしまうのではなく、「仕組み」や「オンボード,フォローアップ」でもカバー

ユニークな制度①|フラットな関係を生み出す「ニックネーム制度」

奥村さん:まず、創業時から継続している制度の1つが「ニックネーム制度」です。「●●社長」「●●さん」といった敬称をつけず、本名を想起させないあだ名でお互いを呼び合うことを徹底しています。

これにより、経営陣も含めて社員同士、実年齢やバックグラウンドが本当にわからなくなるんです。相手がどのような経歴を持つのか、どのような立場の人なのかを意識することが本当にありません。役職や年齢に関係なく“フラットな関係”を築き、相互に信頼し合うことを目的としています。

入社前の手続き段階で、本人希望によるニックネームが決まったらもうニックネームしか使わなくなるので、「ニックネームは知っているけど本名は知らない」人がほとんどだと思いますね。

代表電話に電話がかかってくるなど本名が必要なタイミングではじめて「(本名)さんって誰?!」となるパターンがよくあります(笑)。

ユニークな制度②|自分らしく働くをサポートする「メンターメンティ制度」

奥村さん:次に、新しく入社した方が1日でも早くパフォーマンスを最大限に発揮できる環境を提供するために支援する「メンター・メンティ制度」があります。

新しい環境での「勝手がわからない」「誰に相談したらいいかわからない」などの不安とそのためにかける時間は働きはじめる時には非常に勿体ないです。チーム内メンターとチーム外メンターの2名体制で、夜道を照らすようなサポートをしています。

ユニークな制度③|バリュー浸透施策「共鳴プロジェクト」

奥村さん:最後に、リニューアルしたバリューを社内に浸透させるため、「共鳴プロジェクト」という取り組みを進めています。バリューも、一人ひとりが自分のものとなっていなければ掲げているだけになってしまいます。

バリューについては、そもそもリニューアルの段階から社員も巻き込んで進めてきました。その続きとして、部署・職種関係なくメンバーが協働し、「バリューがどうすると自然に溶け込むか?」を考えて実行しています。

社内でどのようなことができるかのアイデア出しや運用を続けており、たとえば「声がけしやすい、誘いやすいオフィスレイアウト」「オープンコミュニケーションの明文化」などに取り組んでいます。

4. 「シンクロの輪」をいかに波及させていくか

−組織が拡大していく中で、「変えること」「変えないこと」を慎重に議論しているという点が印象的でした。これから特に取り組んでいきたいことや挑戦したいことについて教えてください。

奥村さん:これからは、「社員の育成」という観点から、シンクロの輪を広げていきたいと考えています。

当社の経営陣と現マネージャーメンバーは、約10年かけて対話を重ねながら、価値観や優先順位をすり合わせ、背中を預けられる信頼関係を築いています。私たちはこの状態を「シンクロしている」と表現しています。

自分がすべて知らなくても、信頼できる人がつくった施策は信頼できるし、その人が「一緒に働きたい」と思い採用した人は信頼できる人。そんな風に、信頼の連鎖を生む関係性を広げていきたいと考えています。

とはいえ、こうした関係性を個人の努力だけで広げていくのは難しいため、組織文化を丁寧に言語化し、解像度を高めながら、会社の仕組みに落とし込んでいきたいと思っています。あわせて、会社のルールやガイドラインでは拾いきれない、ワークフローや稟議、会議体などの“すき間”を補っていく、フォローすることも重要だと考えています。

これからは、企業文化や必要な施策が多様化する中で、多くの方とつながりながら、日本の人事のあり方をアップデートしていきたいと考えています。

働き方が多様になり、どこでも働ける時代だからこそ、一つの組織として集う意味を大切にし、MVVに基づいて働ける組織をつくっていきたいですし、人事としてどのようにサポートできるかを考え続けていきたいですね。

−奥村さん、本日は貴重なお話をいただきありがとうございました!