HR領域で注目を集める「人的資本開示」や「ウェルビーイング経営」。これらを深く理解し、実践する鍵となるのが、「インタープレナー」と呼ばれる人材です。

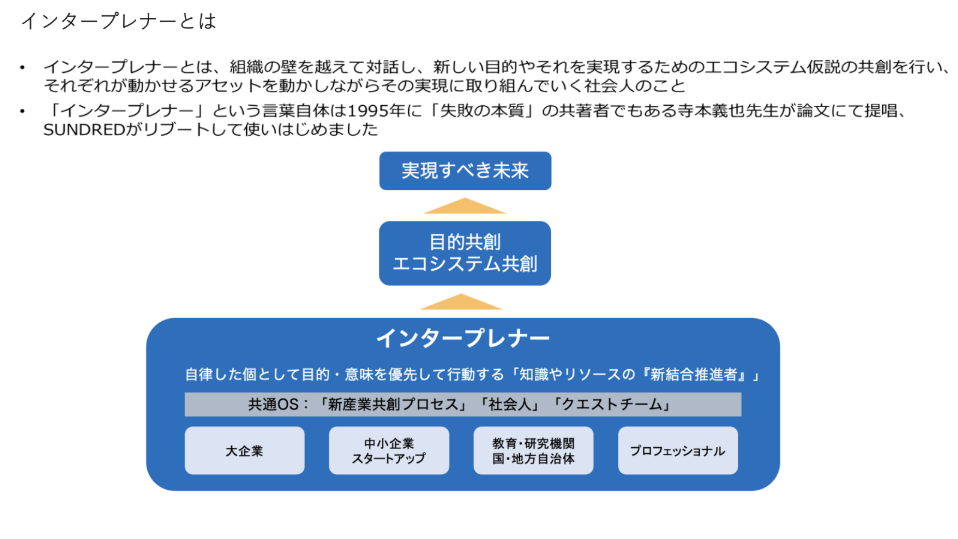

インタープレナーとは、組織の枠を超えて対話を重ね、それぞれが持つアセットを活用しながら、新たな目的の実現に向けて取り組む人材を指します。

本記事では、一般社団法人インタープレナー協会が主催した対話型イベント「インタープレナー協会オープンミーティング」について、パネルディスカッションや参加者との質疑応答の内容をレポートします。

今後、社会で求められるインタープレナーの役割やその目指し方を、多角的な視点から掘り下げたい方は、ぜひご一読ください。

目次

1. 今、HR視点でなぜウェルビーイング経営が必要か?

一般社団法人インタープレナー協会の代表理事を務める西村です。

一般社団法人インタープレナー協会の代表理事を務める西村です。

登壇者西村 英丈氏一般社団法人インタープレナー協会 代表理事 / 一般社団法人HRテクノロジー コンソーシアム 理事

1982年東京生まれ。東京理科大学を卒業後、2005年約70ヶ国/地域で 事業展開をするYKKへ入社。アジア地域CHRO(シンガポールに5年 駐在)としてバングラデシュ・インド・ベトナム等々の新興国市場の 人材マネジメントを推進。日本帰国後、グローバル人事機能立ち上げ、 本社渉外責任者歴任後、上海に駐在し、中国地域CAOを担当(リスク マネジメント、ブランド戦略を強化) OneHR共同代表(1300名ほどのコミュニティを有する人事有志団体) として、次世代人事部モデル策定プロジェクト座長を務め、経産省、 大企業からベンチャー企業の幅広い企業群の企業人事やSDGs推進者と HR版SDGsを策定。 現在、パナソニックインダストリー㈱CHRO室長、OneHR共同代表、一般社団法人シニアism.理事。元一般社団法人日本バングラデシュ協会理事。

今日はウェルビーイングと人的資本経営をテーマに、参加者の皆さんと双方向に対話したいと思っています。また、インタープレナーを組織でどのように捉えるべきか考え、インタープレナーの役割や今後について、皆さんとディスカッションしていきたいです。

初めまして。SUNDRED株式会社の代表取締役を務める留目と申します。

登壇者留目 真伸氏一般社団法人インタープレナー協会 会長 / SUNDRED株式会社 代表取締役 CEO

早稲田大学政治経済学部卒業。総合商社、戦略コンサルティング、 外資系IT、日系製造業等において要職を歴任。 レノボ・ジャパン株式会社、NECパーソナルコンピュータ株式会 社元代表取締役社長。株式会社資生堂元チーフストラテジーオ フィサー。 大企業のマネジメント経験、数々の新規事業の立ち上げ、スター トアップの経営を通じ、個社を超えて社会起点で目的を共創し、 新産業のエコシステムを構築していく仕組みが求められていると 実感。2019年7月よりSUNDREDの代表に就任し、「新産業共創 スタジオ」を始動。アカデミアの研究とプロジェクトでの実践を ベースに独自の新産業共創プロセスを開発、現在約16個のユニー クな新産業共創プロジェクトを推進中。2021年国内最大規模のリ ビングラボ「ナスコンバレー」をローンチし、その後北海道・秋 田・長野・滋賀・淡路島等にてリビングラボの開発・運営を推進。

もともと私はレノボ・ジャパン株式会社やNECパーソナルコンピュータ株式会社で代表を務めていました。パソコンや周辺機器の販売をするだけでは、複雑な社会課題の解決はできないと感じるようになり、近年インタープレナーに注目し始めました。

インタープレナーは、個々の会社が作っている製品サービス(アセット)の良さをつなぎあわせて、企業単体では対峙できない社会課題を解決に導く重要な役割を持ちます。インタープレナーになるために会社を辞める必要はありません。現職に勤めながら社外と接点をもち、対話をしながら、それぞれのアセットを活かすことが求められています。

ウェルビーイング経営と健康経営の違い

まずはじめに、ウェルビーイング経営と健康経営の違いに触れたいと思います。

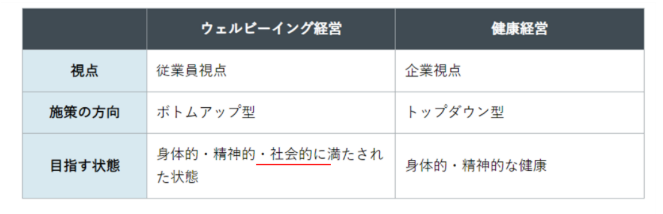

経済産業省は健康経営を、「従業員の健康保持・増進の取り組みが、将来的に収益性などを高める投資であるとの考えの下、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること」と定義しています。健康経営とウェルビーイング経営は、いずれも経営において従業員の健康を重要な指標とし、健康管理や健康増進に取り組む点では共通しています。しかし、その違いは視点にあります。

健康経営は企業の視点から、従業員の身体的・精神的な健康に配慮し、経営的なメリットを得ることを目的としています。そのため、施策の開始は経営者主導のトップダウン型が一般的です。一方、ウェルビーイング経営は従業員視点で健康の充実を掲げ、ボトムアップ型で施策を推進する点が特徴です。さらに、心身の健康に加え、社会的に満たされた状態についても考慮する点が、ウェルビーイング経営の特長です。

健康経営は、身体的・精神的な健康の維持・向上を目指す概念です。一方、ウェルビーイング経営は、身体的・精神的に加え、社会的にも満たされた状態を目指します。

人的資本開示が進む中で、ウェルビーイング戦略を開示する企業も増えていますが、この「社会的」な要素まで踏み込んで開示できている企業は、まだ多くありません。

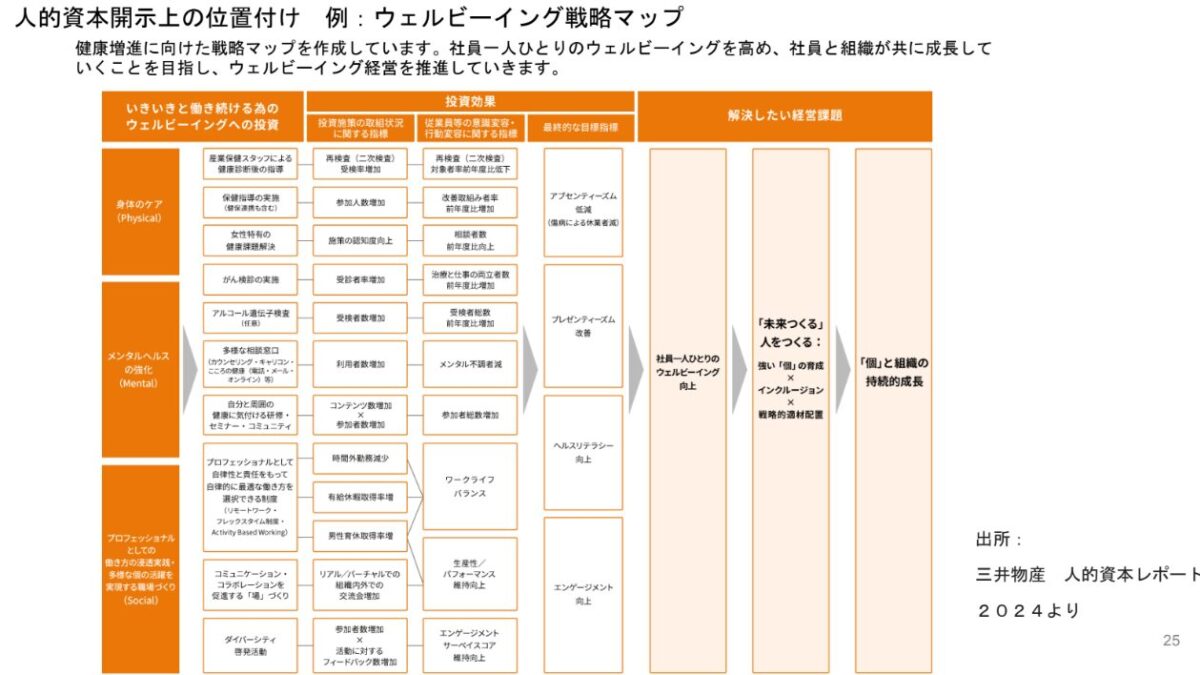

たとえば、次の図は三井物産の人的資本経営レポートです。レポート内のウェルビーイング戦略マップにはさまざまな項目が並んでいますが、その多くが「アンソーシャル」な指標であることが分かります。

社会的というよりも、「社内的」な内容が多いですね。生産性、エンゲージメント、社内コミュニケーションなどは社内的指標だと思います。

ウェルビーイング経営において、社会的健康を高める人事施策を推進できず、悩まれてる人事担当者は少なくありません。そこで重要になるキーワードが、インタープレナーという人材像です。

求められる「インタープレナー」の存在

インタープレナーは、1995年に『失敗の本質』という書籍で使われ登場した言葉です。組織に属しながら社会に出て、外部の人材とともにエコシステムを共創していく人材像を指します。

日本は長年、経済成長が鈍化しており、未来の日本社会をリードする存在が不足している現状です。未来のシナリオを描き、成長をリードしていくためにインタープレナーが不可欠となります。

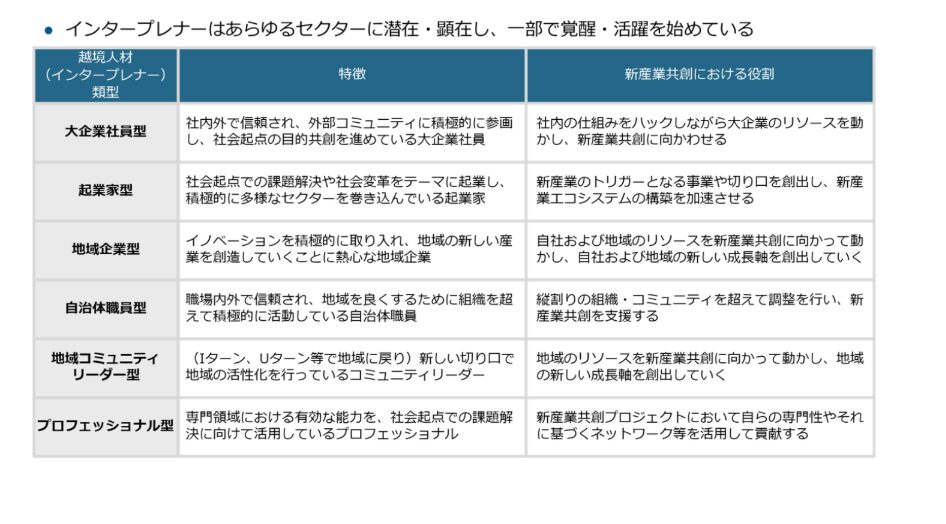

会社のために働く「会社人」ではなく日本社会の成長をリードする「社会人」としてインタープレナーが必要ですね。インタープレナーを理解する際のポイントとしては、単なる「越境人材」「副業人材」にとどまらないことです。インタープレナーは、価値創造まで目指していくことが特徴です。

2. 社会的健康を高めるためのインタープレナー

これらの前提を踏まえて、インタープレナーの必要性や人的資本経営について議論していきましょう。一般社団インタープレナー協会理事の入山さんと谷本さん、Unipos株式会社の田中さんと一緒にお話しできればと思います。

登壇者入山 章栄氏一般社団法人インタープレナー協会 理事 / 早稲田大学大学院経営管理研究科 早稲田大学 ビジネススクール 教授

慶應義塾大学経済学部卒業、同大学院経済学研究科修士課程 修了。三菱総合研究所で、主に自動車メーカー・国内外政府 機関への調査・コンサルティング業務に従事した後、2008 年に米ピッツバーグ大学経営大学院よりPh.D.(博士号)を 取得。同年より米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビ ジネススクール助教授。2013 年より早稲田大学大学院早稲 田大学ビジネススクール准教授。2019 年より教授。 「Strategic Management Journal」など国際 的な主要経営 学術誌に論文を多数発表。著書は「世界標準の経営理論」 (ダイヤモンド社)他。メディアでも活発な情報発信を行っている。

登壇者谷本 有香氏一般社団法人インタープレナー協会 理事 / Forbes JAPAN 執行役員 Web編集長

証券会社、Bloomberg TVで金融経済アンカー後、米MBA取得。日経CNBCキャスター、同社初女性コメンテーター。オードリー・タン台湾デジタル担当大臣、トニー・ブレア元英首相、アップル共同創業者スティーブ・ウォズニアック等、4,000人を超えるVIPにインタビュー。現在、ABEMA TV「For JAPAN」やTOKYO MX「おはリナ」のレギュラー経済コメンテーター他、J-WAVE「JAM THE PLANET」、TBS「坂上&指原のつぶれない店」、MX「モーニングCROSS」、TBS「ビビット」コメンテーター他、TV出演多数。経済系シンポジウムのモデレーター、政府系スタートアップコンテストやオープンイノベーション大賞の審査員、内閣府SIPピアレビュー委員。また、ロイヤルハウジンググループ上席執行役員、WARPSPACE社外取締役、スモールジム取締役、ZUU顧問等、企業役員としても活動。立教大学大学院社会デザイン研究所 研究員/アドバイザリーボードメンバー。2016年2月よりForbes JAPANに参画。2022年1月1日より現職。

登壇者田中 弦氏Unipos株式会社 代表取締役会長

ソフトバンク、ネットエイジグループを経てFringe81(株)を 創業。MBOののち2017年東証マザーズ上場。 同年Uniposのサービス開始。2021年10月にUnipos(株)に社 名変更し、個人の人的資本を発見し組織的人的資本に変える Uniposの提供を中心に活動。 「人的資本経営専門家」として「人的資本経営フレームワーク (田中弦モデル)」の公開や約5000の人的資本開示から導き出 した見解を発信。メディアへの出演多数。「心理的安全性を高 める リーダーの声かけベスト100(ダイヤモンド社)」著者。 Unipos株式会社代表取締役社長CEOを経て現職。

インタープレナーとはどのような存在か

改めて、インタープレナーはどのような存在か、皆さんの意見をお伺いできますか?

インタープレナーとして活動すると、社外のさまざまな世界を俯瞰できるようになり、固定観念にとらわれずに物事を捉えられるようになります。「これは常識的にOKかどうか」といちいち考えず、無意識に判断できるのは、インタープレナーならではの要素ですね。

インタープレナーとして活動すると、社外のさまざまな世界を俯瞰できるようになり、固定観念にとらわれずに物事を捉えられるようになります。「これは常識的にOKかどうか」といちいち考えず、無意識に判断できるのは、インタープレナーならではの要素ですね。

例えば、就活の際にリクルートスーツを着る風習が根強く、どの就活生も同じ服装や髪型をしていることが一般的です。これは、「就活ではリクルートスーツを着るのが常識」と考えられているためです。

しかし、常識は時に幻想である場合もあります。そのため、常に社会の変化に照らし合わせながらアップデートしていくことが重要です。

私は、「インタープレナーはこういう人材だ」と枠を決めないことが重要だと考えています。インタープレナーを明確に定義してしまうと、その本質から逸れてしまう恐れがあるからです。

ありがとうございます。それでは、ウェルビーイングの中でも特に「社会的健康」を高めるために、インタープレナーとどのように結びつければよいと考えますか?

「どのような要素が会社の不健康につながるのか?」と考えると、私は社内政治の影響が大きいと思います。社内政治が盛んな会社では、意識が内向きになりすぎるため、インタープレナーが育ちにくくなります。

さらに、社内政治が活発になると稟議のプロセスが増え、根回しや会議が多くなります。その結果、社外の人と関わる時間が減り、企業の視野が狭まるリスクが高まります。

一方で、老舗企業の中でも社内ネットワークが活性化している企業は、外部とのつながりを持ちながら仕事を進めることができています。例えば、ダイキン工業はその好例です。同社では社内ネットワークがしっかり構築されており、相談相手が社内に多くいる環境が整っています。

また、ダイキン工業では、毎年約3,000人が集う盆踊り大会が開催され、社員が一丸となって地域住民をもてなします。こうした取り組みは、企業の健全性を維持する上で非常に重要だと考えます。

ロート製薬も、ウェルビーイングの高い企業として有名ですよね。毎年、社員総出で大運動会を開催しているそうですが、これにまつわる面白いエピソードがあります。

昨年、ロート製薬の株価が上昇した際に、時価総額の話題を出したのですが、取締役も社員の皆さんも驚くほど反応が薄かったんです。すると、「株価よりも、来週の運動会のリレーの順番のほうが気になる」という答えが返ってきて、思わず驚きました。

どうやら、運動会のリレーでは、若手社員と部長クラスの立場が逆転するのだとか。体力のある若手社員が、リレーの何番手で部長たちを走らせるかを真剣に議論しているそうです。

集団の中で自分らしさを高く発揮でき、なおかつ帰属意識が強い状態をインクルージョンと呼びますよね。

日本企業では、帰属意識が高くても「自分らしさ」が発揮できない場合が多いです。しかし、ロート製薬のような大運動会では、自分らしさを発揮しやすくなるため、インクルージョンの状態に近づくのではないかと感じました。

また、シリコンバレーの企業が社員にロゴ入りTシャツを着させてピザパーティーを開くという事例も、インクルージョンを促進するための取り組みだと解釈しています。

多くの企業で帰属意識が下がっている

昨今、日本企業のエンゲージメント調査でも明らかになっていますが、多くの企業で帰属意識が低下していることが課題となっています。しかし、帰属意識は他の会社に移れば高まる場合もあるため、明確に計測できるものではないとも言えますよね。皆さんはその点について、どのようにお考えでしょうか。

帰属意識には、「会社にしがみついている」状態と、「いつでも(社外で)勝負できるけれど、やっぱりこの会社が好き」という2種類があると考えています。

例えば、中高齢者の社員に転職を持ちかけたとき、「私はこの会社が好きなので転職しません」と答える場合、それは単にしがみついているだけだと思います。

一度も転職したことがなく、外の世界を知らないのに、なぜ今の会社が好きだと言い切れるのでしょうか?おそらく、彼らは外に出るリスクを取ることを避けたいだけだと思います。

一方、インタープレナーのように外の世界を知ったうえで「やっぱりこの会社が好き」と言うのであれば、それは本物の帰属意識だと解釈できます。見せかけの帰属意識には惑わされないようにしなければなりませんね。

私自身、ベンチャーから大手企業まで経験しており、それぞれの良さを実感しています。それぞれの企業に対する帰属意識は、どのように可視化すれば良いと考えますか?

正直なところ、離職率が1%の会社と2%の会社を比べても、何も判断できないと思います。エンゲージメントスコアはあくまで平均点に過ぎませんからね。

それよりも、先ほどのダイキン工業のように社内ネットワークが構築され、何人に相談や質問ができるかを確認したほうが有益でしょう。離職率やエンゲージメントスコアよりも、その企業ならではのユニークな指標を1つ開示すれば十分だと思います。

そもそも、多くの会社が人的資本開示の指標を作ること自体を目的にしているのではないでしょうか?

実態が伴っていなければ意味がありませんし、外見をきれいに整えるよりも、盆踊り大会の内容を開示するほうが効果的だと思います。

女性管理職比率やエンゲージメントスコアだけでは、会社のすべてを語ることはできません。だからこそ、ユニークな情報を開示するほうが本質的だと言えるのです。

3. 人的資本経営上、インタープレナーをどう捉えるか

有事の際(業界の競争が激化し、存続が危ぶまれるときなど)にインタープレナーが求められるのは理解できますが、日常的にインタープレナーの活動を活性化させるには、どのような方法が効果的だと思いますか?そもそも、インタープレナーはマイノリティなのでしょうか。

経営者は、インタープレナーがマジョリティになると困るといいますよね。

でも、ベンチャー企業であれば、社員ほとんどが外部から集まってきたインタープレナーですよ。

僕は、インタープレナーがいないと、どんどんAIで代替されると思います。特に、ホワイトカラーの管理職はインタープレナーからかけ離れていて、そのうち仕事がなくなると思います。

私は、自分自身でどんどん修業を積んで進めるタイプの方は、放っておいてもインタープレナーになると思います。

今後、AIの代替などによってなくなってしまう仕事にも関わらず、それを放置している会社が、社会的不健康を作っている要因ではないでしょうか。まずは、そこが変わらなくてはいけません。会社を辞めても、社会で活躍できる人材を創出することが社会的健康につながります。

オンラインサロンの流行が下火になってしまったような失敗をインタープレナーにはしてほしくないと感じています。インタープレナーになりたいと多くの人が集まり、「何者かになろう」とあがいた結果、成功せずにドロップアウトしてしまうのは避けたい。

インタープレナーに「〇〇しなければならない」という義務感が生まれれば、成果主義に苦しむことになりかねません。インタープレナーは社会価値を創造する役割を担っていますが、「社会価値を創造できなければ無意味だ」と考えて、離脱者が出ないようにしたいですね。

それを避けるためには、部活、サークル、同好会の違いを考えると良さそうです。

会社の部活やサークル活動は「〇〇しなければならない」なんて考えませんし、強制力がありません。インタープレナーは、社内サークルのようにいつでも辞められると思えることが重要だと思います。

インタープレナーは義務ではないし、いつでも辞められる。やりたい人が好きなやり方でやるのがいいですよね。

4. 会場の参加者とのクロストーク

Q. インタープレナーを目指すには、どのくらいの時間を社外活動に充てると良いのでしょうか。

インタープレナーの仕事は、外に出て対話し、設計することです。何時間を使うかを考えるのではなく、まずは外に出ること自体が重要だと捉えるべきだと思います。

「インタープレナーにならねば」と考えること自体が間違いだと思います。イノベーションと同じように、単純に興味があれば試してみるのが良いですね。社内外で「お祭りをやるから手伝って」と言われたときに、面白そうだからやってみようと思うことが大切です。

自分にインタープレナーができるかどうかを考えすぎないことも重要です。求められていることの3割くらいができそうだと思ったら、まずはトライしてみる。それを繰り返していけば、自然とインタープレナーになれると思います。

Q. インタープレナーの価値がどのくらいだと思っていますか?また、それを高めるにはどうしたらいいと思うか教えてください。

インタープレナーは、非常に先の未来を見据えて活動しています。目的さえ決まっていないことを、どのように評価するかという話ですよね。

しかし、インタープレナーの活動は続けていけば何かしらのデータが蓄積されるはずです。その結果、将来的に評価軸が生まれてくると思います。

重要な仕事をしていても、必ずしも価値がつくわけではないことはよくあります。インタープレナーは、いわゆるサラリーマン的な市場価値の付け方とは異なるため、その価値はプライスレスだと思います。

私は、某市の経営戦略アドバイザーを完全無報酬で務めていますが、全く不満はありません。

インタープレナーの価値はお金だけではなく、仲間と一緒に夢中で取り組む喜びや、社会貢献ができる楽しさもあると感じています。お金だけでなく、インタープレナーとしての活動そのものを認めることも重要だと思います。