2025年1月20日に開催された、ラクスル株式会社主催のHRトークイベントを取材。

複数事業の展開やM&Aにより成長していく企業の組織構築を担う、特徴的なHRBPに関する取り組みを実践されています。本記事では、そのHRトークイベントの内容について、レポート形式でお届けします。

HRBPのリアルについて詳しく知りたい方は、ぜひご一読ください。

登壇者大原 一峰氏ラクスル株式会社 ラクスル事業本部 / VP of HR

ゲームオン、オプトなど急成長フェーズの事業会社で人事部門の立ち上げや統括を経験。 2017年ラクスルに入社。採用や人事制度構築、人事部門やHRBP機能の立ち上げを推進する。

登壇者柏山 奈央氏ラクスル株式会社 テクノロジー本部 / HRBP

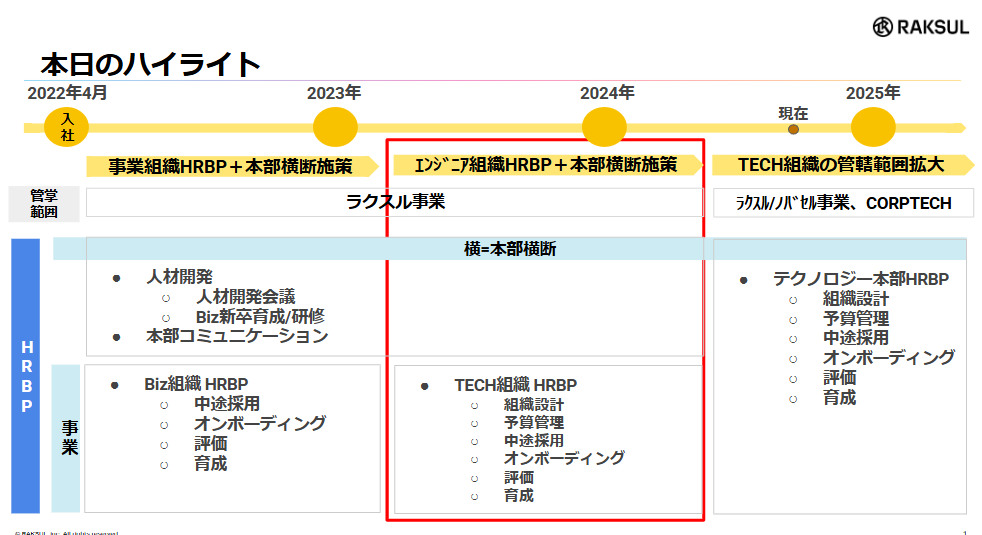

ユナイテッドに新卒入社後、セールスマネージャーを経て人事部長として採用・育成・制度設計等を統括。 2022年ラクスル入社。ラクスル事業やエンジニア組織のHRBPとして複数の組織人事プロジェクトを推進する。

登壇者前田 精吾氏ラクスル株式会社 ラクスル事業本部 / HRBP

大手飲食チェーンを経てスターフェスティバル、favy、ノンピなど複数のフードベンチャーの立ち上げ期に参画しセールスからバックオフィスまで様々な職種を管掌。 2021年ラクスル入社。ダンボールワンやハンコヤドットコムなど、M&A後のPMIを推進する。

目次

1. ラクスルにおけるHRBP組織の在り方|ラクスル事業本部 VP of HR 大原さん

本日は、私からラクスル事業本部のHRBP組織全体についてご紹介した後、現役のHRBP2名が実際に直面した課題や実施したことについてお話しします。

ラクスルのHRBPは何を目指すのか

RAKSULは「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」というビジョンのもと、デジタル化が進んでいない様々な伝統的な産業にインターネットを取り入れ、産業構造の変革を通じてより良い世界を実現する企業です。

その中でも私の担当しているラクスル事業本部は直近3年程で従業員数が約200名から連結600名規模へと拡大しました。本部は大小合わせて約10の事業を統括しており、M&Aによる新しい企業のグループジョインも活発です。

そんな中でHRBPがどのような役割を果たしているのかをご紹介します。

- RAKSULグループの祖業であり中核事業

- 本部内に大小10個越の事業。既存主力事業の拡大と新規事業。

- 事業組織300名 + 本部所属グループ会社 3社 300名(3年前は合計180名)

- グループジョイン企業のPMI

- 更なる成長を実現する人材ポートフォリオ作り

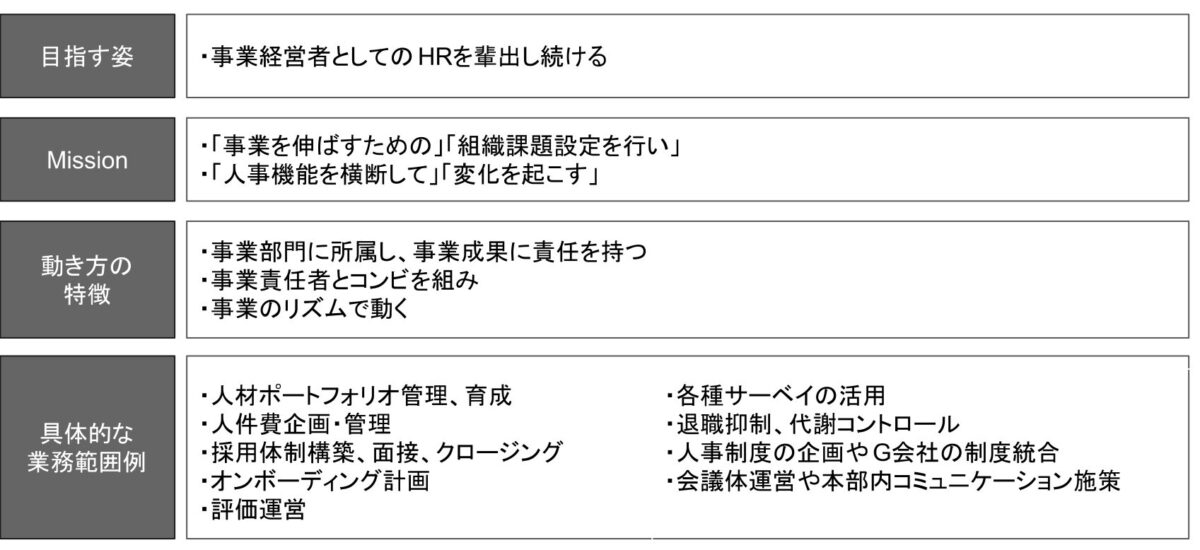

事業経営者としてのHRを輩出し続ける

既存事業の成長や新規事業の立ち上げを積極的に行っていく中で、事業経営を担うHR人材を輩出していく必要があると考えています。

その中で、HRBPのMissionは大きく2つです。

一つ目は「事業を伸ばす」ために「組織課題設定をおこなう」こと。事業成長や事業価値創造を実現するために組織人事面では何をすべきなのかを考え方針を立てていきます。

二つ目は「人事機能を横断」して「変化を起こす」ことです。特定の人事機能にフォーカスするのではなく、複数のレバーを用いてあるべき状態をつくっていきます。採用から育成や評価、時には本部内の制度設計などカバーすべき領域は多岐にわたります。

本部内の各事業は将来生み出したい事業価値にむけて北極星となる目標を掲げます。この目標を達成するため、組織や人事の観点から現状とのギャップを認識しあるべき姿を実現することがHRBPの役割といえます。

HRBPとしての動き方の特徴

このスライドでは先程の内容を少し角度を変えてお話します。

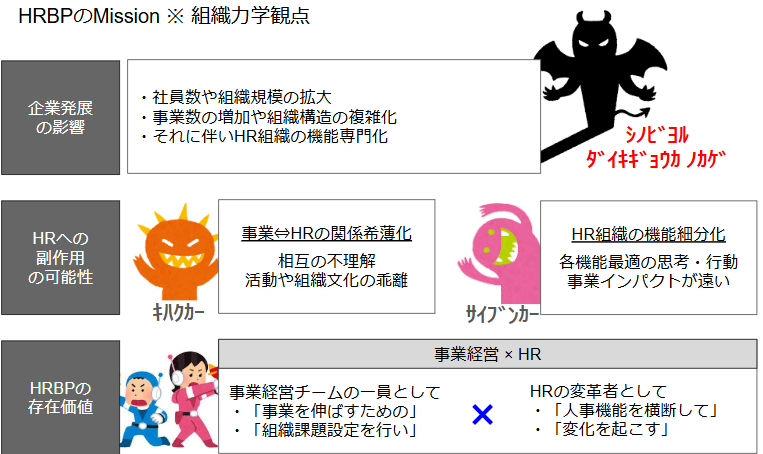

少数組織から成長して事業も組織も規模拡大する。これは多くのスタートアップやベンチャーが目指す良いことですね。

その時に何が起こるかを少し掘ると、事業数が増える、機能組織が増える、拠点やグループ会社などが増えるなど、拡大と共に会社の構造が複雑化していきます。

この過程でHR組織にも変化が訪れます。単一事業で創業者兼事業責任者と一体となってやっていたところから、経営や事業部門との間に距離ができたり、HR内も機能分化していきます。

これはよく言えば各HR機能の専門化による効果や効率の最適化のはじまりですし、悪く言えばその副作用として事業との関係希薄化や各機能最適による視点の断絶のはじまりとなってしまうかもしれません。

そのような変化の中でHRBPは事業視点の課題設定をもとに事業のリズムで動くことで、HRが事業成長のために進めるように寄与します。

ちなみに、こうした変化は悪ではなく、会社が成長していく中で必ず起こるし必要なことです。同時にその副作用に目を向けて、自分達なりに向き合い答えを出すべきことでもあると思います。

私の考える強いHR組織のあるべきとしては、HRBPが事業視点を持つのは当たり前なのでより全社最適な思考や後の企業フェーズに負債にならないことを意識して持ちにいかねばならないし、専門特化していく各機能はその仕事の成果を最大化するためにも、各事業の課題や自分達の仕事の影響を最後の最後まで見に行く意識を強く持つべきなど、自分達の役割にかかる慣性や力学を理解した上で意識を修正することが必要だと思います。

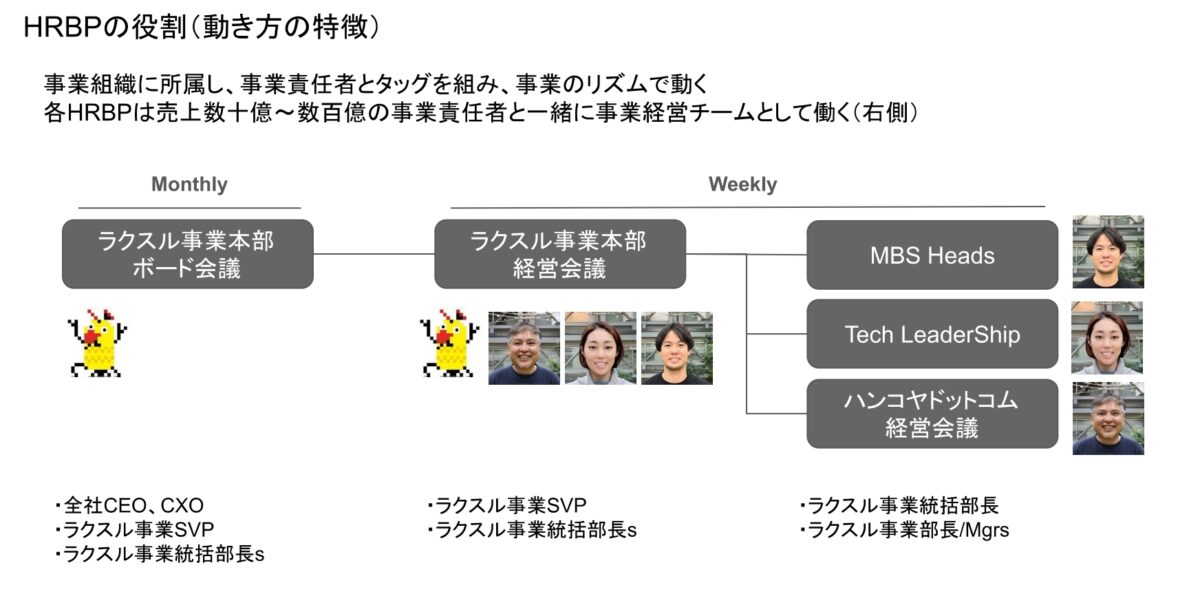

HRBPの「事業のリズムで動く」を会議体への参加を例にお話しします。

スライドにある通りラクスル事業本部には代表的な会議体が3つあります。事業本部を会社に見立てた時に取締役会に当たるようなグループCEOへの報告や討議の場である「ボード会議」、事業全体の状況把握や経営意思決定機関である「事業本部経営会議」、事業本部内の各事業やグループ会社の各会議体です。

ボード会議にはHRBPの統括(大原)が、事業本部経営会議にはHRBP陣が、各事業の会議体には担当HRBPが出席しています。

このように事業経営チームと同じタイミングや情報量で業績進捗把握や重点項目のディスカッションを共にしていき、事業と一体となって動く。これを「事業のリズムで動く」と呼んでいます。

ここから各HRBPの事例コンテンツに移りますが、改めて3点を是非ご認識ください。

- HRBPは事業本部に所属しており上司は事業本部責任者である

- 事業を伸ばす視点で課題設定し、HR機能を横断して価値を出す

- 事業のリズムで動く

2. ラクスルHRBPの“リアル”①|テクノロジー本部 柏山さん

ここからは、ラクスルHRBPのリアルな話をご紹介したいと思います。

ここからは、ラクスルHRBPのリアルな話をご紹介したいと思います。

私は、前職に新卒入社し、アドテク業界のセールスとしてキャリアをスタートしました。途中から人事にキャリアチェンジをし、2022年にラクスルに入社しました。

ラクスルでは事業サイドのHRBPに従事した後、現在はエンジニア組織(=テクノロジー本部)のHRBPを担当しています。私がエンジニア組織のHRBPを担当することになった当時、ラクスル事業のエンジニア組織は様々な課題を抱えていました。

本日は、お話できる範囲にて、HRBPとしての当時の課題への向き合い方、取組みスタンス等についてお話します。

テクノロジー本部のHRBPに就任した当時の課題

私はエンジニア組織のHRBPがまだ未設置の状況のなかで就任しました。

その時期、組織は非常に悪い状況でした。エンジニア組織全体のリーダーの退職をきっかけに、その方のリファラル採用で入社いただいたエンジニアリングマネージャー(EM)が離職し、その退職により開発現場がひっ迫しそれがまた次の退職のきっかけになり…という、負の連鎖による離職率の急上昇が発生してしまいました。

負の連鎖を構成する当時の組織課題は主に以下3点です。

①FY23 離職率が上昇

社員の離職が更に他社員の状態に影響し離職を引き起こすなど戦力の流出が目立っていました。

②採用の停滞

離職を補うための採用が進んでおらず、戦力の回復ができていませんでした。

③次期リーダー候補の不足

主戦力となるEMやメンバーの育成が十分に進まず、次世代リーダーが育っていない状況でした。

これらの課題に対し、HRBPとしてどのような打ち手を講じるべきか、また組織変革をどう進めるべきかを考えました。

単に問題を一つずつ解消して元の状態に戻すのではなく、事業も組織も過去とは状況が変わってきている中で「そもそもこの組織はこれから何を目指すのか」をゼロベースで考え、目指すべき事業や組織の姿を新たに設定することにしました。

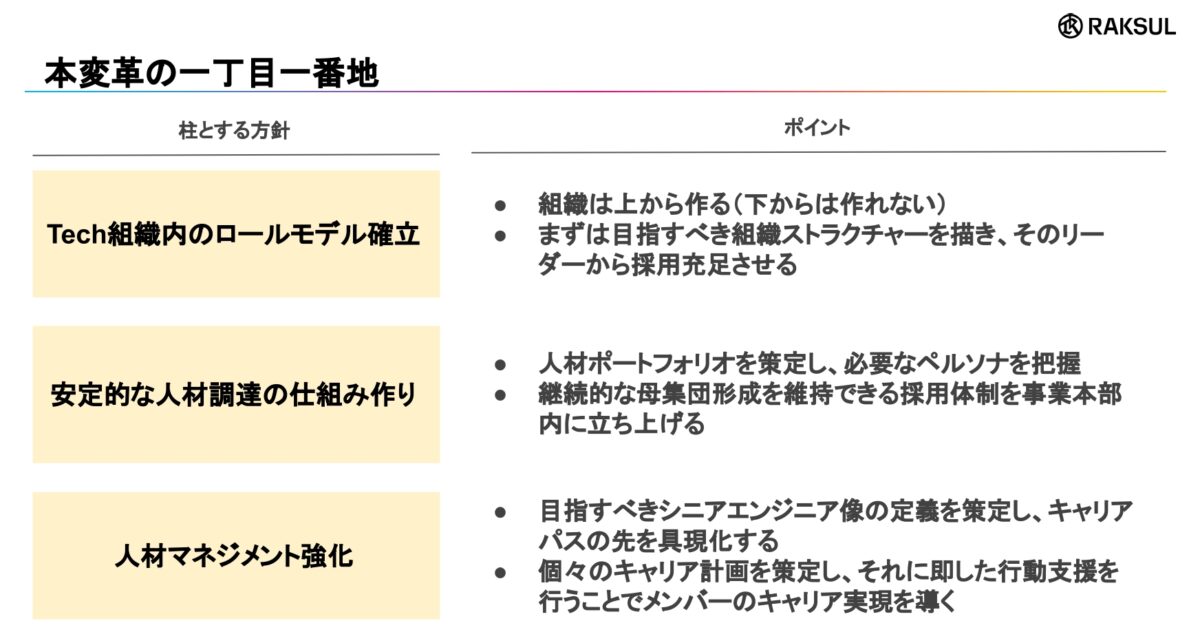

抜本的な変革を目指し、2か年計画を立案。組織を一新する方向に舵を切りました。最初に取り組んだのは次の3つです。

当時の組織は事業本部のVPoEに複数のEMが連なる構造でした。VPoEが複数事業の責任者と向き合いながらエンジニア組織の方向性を策定し、実際の開発実務はEMがリードする形と言えます。

しかし、この構造は数年前の事業数や事業規模がより小規模な時は良かったが、成長した事業や組織に対してフィット感が薄れており、更に今後拡大へは負となる構造であると考えました。

そこで、各事業に対して今までVPoEが担っていた役割に責任を持つ開発Directorを設置し、各事業に対して強い開発リーダーシップを置くとともに、VPoEが本部全体のテーマに集中することでテクノロジー組織全体の強固な組織基盤を作り、今後の事業成長や組織成長をリードできる体制へと変革することにしたのです。

変革実行による学び

目指すべき組織構造を描き、そのリーダーから採用し組織の多様なロールモデルを確立させていくこと。また、そのための採用においては、安定的な母集団形成を行える採用体制を構築することを実行しました。

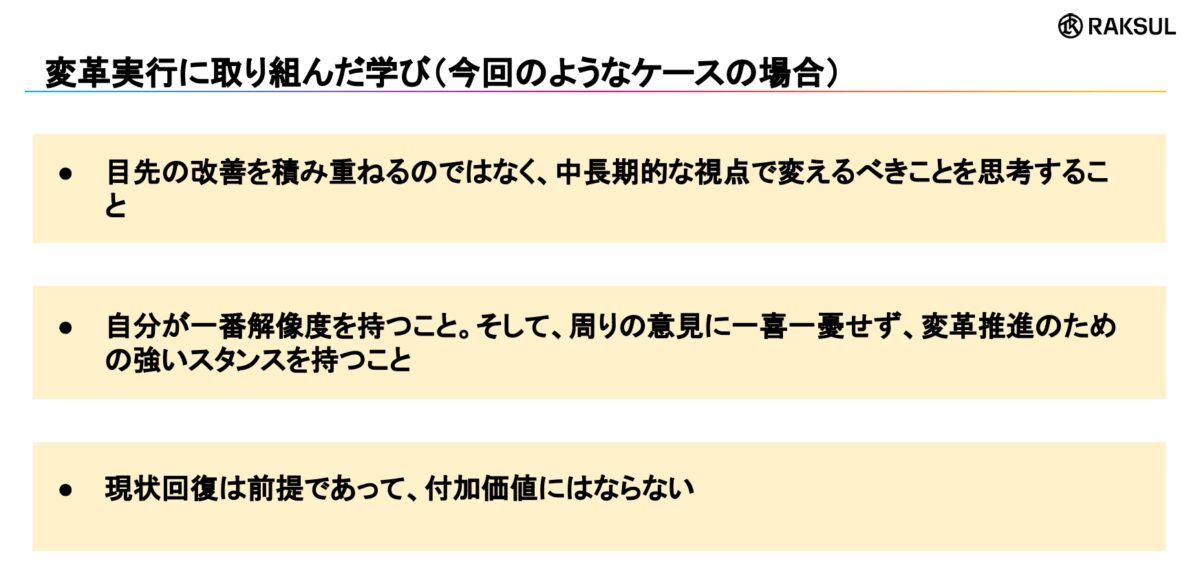

これらの3つの柱を推進したことでいくつかの学びが得られたと感じています。

もう1つの学びは「解像度」の重要性です。誰よりも問題を深く理解し考え抜いた後で、信念を持ってそれを推進する必要があります。

計画を推進する中で、例えば開発現場のメンバーからは、「業務リソースが不足しているため部門長ではなくプレイングメンバーを採用すべきでは?」という意見も多くもらいました。また、事業本部外からは離職率などを見て「もっと個別のケアなどを強めたほうがよいのでは」といった声も頻繁に寄せられていました。

負の連鎖や事業フェーズと組織体制のミスマッチというある意味通常外の問題が起きている中で、このような声に過剰に反応し一般論的な対応や原状回復にばかり注力してしまうと、本質的な変革は実現できないと考え、あくまで未来のあるべき組織作りを行うということは一貫してあるべき組織をリーダーから採用し作り直していくことに拘りました。

結果的に次代に向けた形で組織が強化され負の連鎖を止めることができ、HRBPは単なる課題解決の支援者ではなく、事業開発と同じ視点で「事業への価値貢献」を考え、強い意志を持って軋轢を乗り越えて組織にインパクトをもたらす変革をリードする存在であるべきだと感じました。

今後もHRBPとして、この考えを大切な軸としていきたいと思っています。

3.ラクスルHRBPの“リアル”②|ラクスル事業本部 前田さん

はじめまして、ラクスル事業本部HRBPの前田です。私は大手飲食会社を経て、フードベンチャーの立ち上げを3社ほど経験し、ラクスルに入社しました。今回は、M&AにおけるHRBPの役割についてお話したいと思います。

はじめまして、ラクスル事業本部HRBPの前田です。私は大手飲食会社を経て、フードベンチャーの立ち上げを3社ほど経験し、ラクスルに入社しました。今回は、M&AにおけるHRBPの役割についてお話したいと思います。

株式会社ダンボールワンのM&Aに至る背景

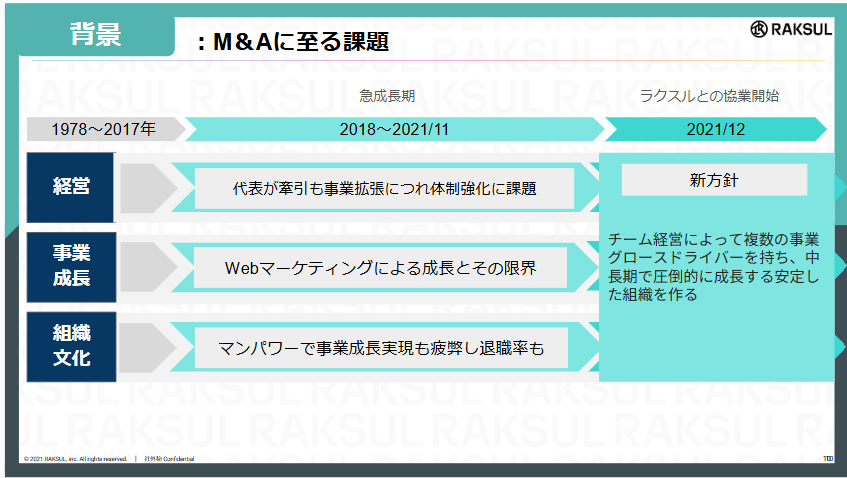

RAKSULは連続的なM&Aを方針として掲げています。当時新たにM&Aでグループインした株式会社ダンボールワンのPMIを進めていく中で私はHRBPとして着任しました。

ダンボールワンは石川県金沢市にある50名規模の会社で、ダンボール版ラクスルとも呼べるようなビジネスモデルの企業でした。起業家タイプの社長がWebマーケティングをグロースドライバーに急激な事業成長を実現していた中でグループジョインしていただき、RAKSULにとっても非常に重要な案件でした。

一方で今後の更なる拡大に向けて当初から全てが順調だったわけではありません。強烈なトップダウン体制、Webマーケティング以外の事業成長ドライバー不在、高い離職率、地方であるが故のスタートアップ系の労働人口や経営人材の不足など解決すべき課題は山積していました。

M&A後はもともとのダンボールワン経営チームに私も含むラクスルからの出向メンバーを加え新経営体制を作り、その方針として「チーム経営によって複数の事業グロースドライバーを持ち、中長期で圧倒的に成長する安定した組織を作る」を掲げました。

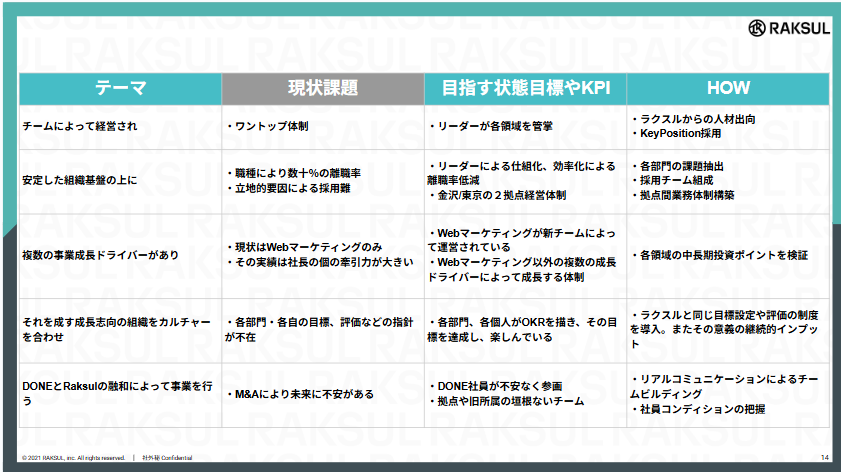

これをHRBPとして以下のように分解・解釈し、具体施策やKPIを考えていきました。

・低離職率の安定した組織基盤の上に

・Webマーケ以外にも複数の事業成長ドライバーがあり

・それを成すために各組織が成長志向のカルチャーを持ち

・それらはダンボールワンとRAKSUの融和によって作り上げる

それぞれの課題に対する取り組み

各テーマについて目指す姿とKPIを立てた後、どのように課題解決をおこなうか「HOW」を明文化して、それぞれを実行フェーズに進めました。

実行フェーズでは例えばこのようなことを推進していきました。

- チーム経営するためにラクスルから人材を送り経営チームやリーダー層を形成

- 代表の得意であったWebマーケをチーム化・仕組化して推進する

- 「段ボールEC」から「梱包材領域のEC」への変革を掲げ、商品拡充や事業開発によるグロースを実現する

- 各リーダーが業務解像度をあげ長時間労働や休日出勤などを見直し離職率を下げる

- 各リーダーや各個人が主体的に変革の目標を立てることを推進する。それを支えるラクスルの人事制度を導入する

- 金沢のみでなく東京との2拠点体制として採用母集団を増やし拡張性を整える

- M&Aに付随する不安の払拭や二つのカルチャーや拠点間の融合のコミュニケーション施策を推進する

特にM&A後のPMIにおいて重要だったポイントとしてはコミュニケーションで、1on1を継続的に実施し安心感や相互理解の醸成に努めました。

ダンボールワンの既存社員の皆さんが安心して活躍できる環境を提供することがラクスルから来たメンバーにとって重要なことであると繰り返し伝え、不安の払拭や文化の統合が進んだことは成功の大きな要因だったと感じます。

KPIの達成度合い・得られた成果

上記の複数施策を推進した結果、途中で経営チームメンバーが入れ替わるようなイベントを迎えながらも、チームによって継続的に事業を伸ばしていく体制を作ることができました。

組織面においても組織サーベイのターゲットであった「自己成長」や「仕事を楽しめている」を大きく改善し、離職率も一桁台になるなどの明確な改善が見え、カルチャー的にもスムースに統合を終えることができました。

M&AにおけるHRBPとしての役割

今回の取り組みを通して、HRBPは経営方針に沿った具体的な計画を作成するだけでなく、必要に応じてHR以外の領域も担う役割があると考えました。

人材補充は一定の期間がかかるため、全体をうまくいかせるために私自身CSやHR以外のCorp業務も管掌し、自ら現場に入り込んで進めることが重要だと思いました。

短い時間での説明となりましたが、PMIにおけるHRBPの役割について、参考になれば幸いです。

4. HRBPに関するQ&A

ここからは改めて事前アンケートで多くいただいたご質問を中心に、追加でご質問があれば回答していきます。

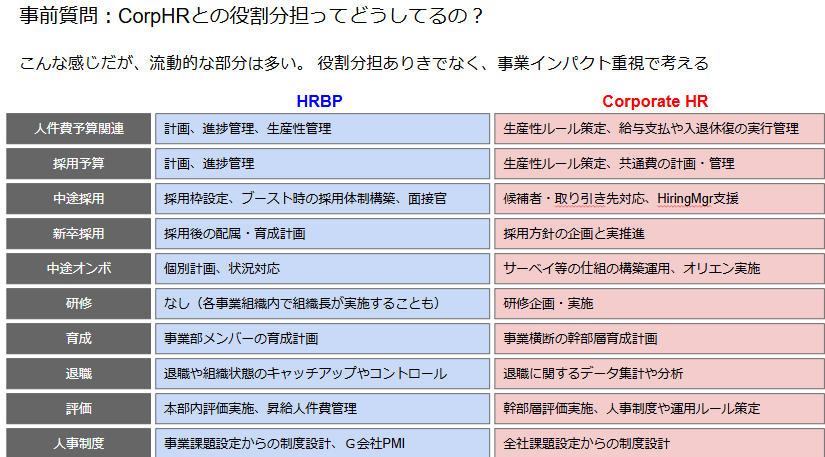

Q. コーポレートHRとHRBPの役割の棲み分けはどうしている?

一番多かった質問ですね。現状を書いてみました。基本的にはラクスル事業本部に関することはHRBP。ラクスル事業以外も含めて全社に必要なことはコーポレートHRが担う体制になってます。

しかし、実際はかなり流動的です。状況が目まぐるしく変わる環境においては、あるべき役割分担を定めるだけではなく、出すべき成果に対してどういった分担が必要かを都度きめる余地があることも重要です。

特徴的な点は人事制度まわりでしょうか。ラクスル事業のグループ会社を統合したり、ラクスル事業で必要な職種区分の人事制度策定などはHRBPで起案・推進することもあります。

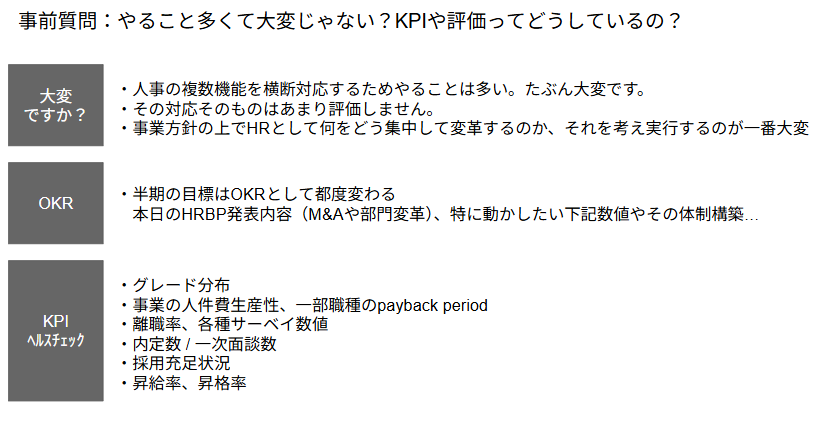

Q. HRBPを正しく評価する方法とは?

質問というよりは「大変じゃないですか?」というお悩みも含めて事前質問が多かったです。仕事の幅が広い分、日々まわしているだけで大変だしいつのまにか半期終わってましたみたいなことも多くて大変ですよね。

成果評価という意味では、日々の仕事をまわすことは大変でありつつ、事業経営者としてのHRを輩出していこうという中でそれは成果ではありません。

あるべき事業の姿のために、何を変えるべきかを日々の仕事を通じて解像度をあげつつ、その変化を描いたり、角度を変える変化を起こしたりすることが必要で、成果評価は頑張ってそこに重点を置くようにしています。

日々何を追っているのか?でいうとスライドにあるKPI/ヘルスチェックと書いてある項目などは参照しつつも、その数値の変化がHRBPの固定的な成果評価項目ではなく、先述のとおり半期ごとの変革目標を毎期立ててそれを中心に評価してます。

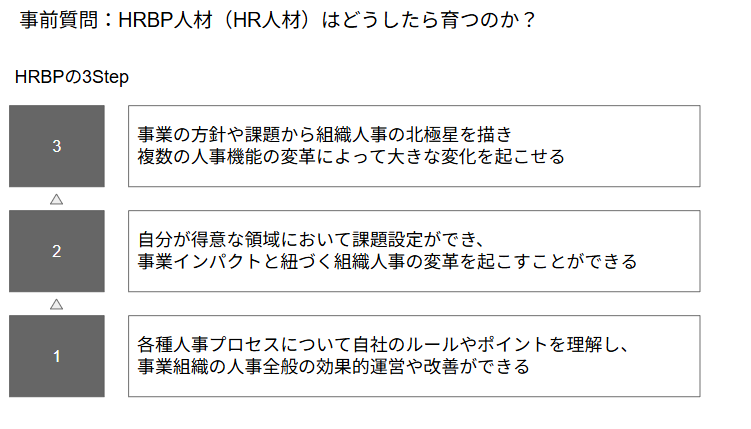

Q. HRBPはどう育てればいい?

先程のスライドを成果の評価とした時に、能力の評価は今描けている範囲では大きくは3段階です。

このスライドの一番上の3をHRBPとして自立している状態としてます。今日のプレゼンでもお話した「事業を伸ばすための組織課題設定をおこない」「人事機能を横断して変化を起こす」ができている状態ですね。

課題設定ができるとか変革を起こすとかさらっと書いてますが、これもとても難しいことですよね。

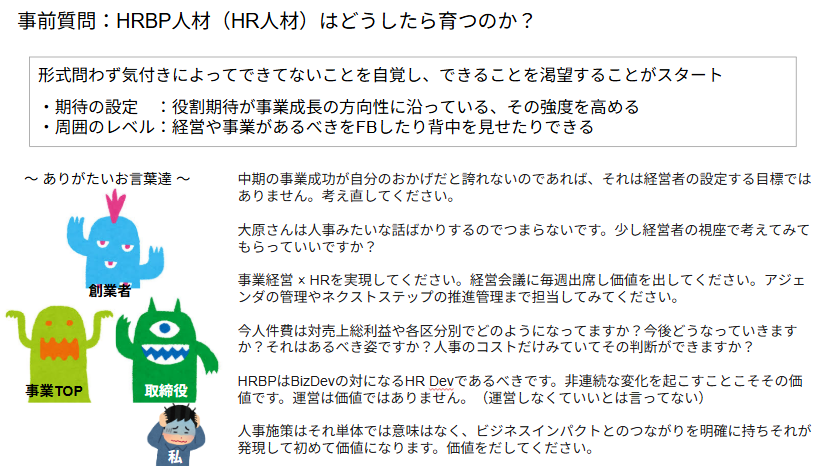

私自身も不足が多くありますが、ラクスルで成長を得るために重要なだったことは様々な形での気づきです。自分だけではどうしても自分の視点が起点になるので、外からどの視点でものを考えて責任を持つべきなのか、他人の仕事をみて学んだり、率直な意見をもらうことですね。

次のスライドに思い出深い言葉達を載せてますが…。大変だったと共に、HR視点で仕事をする私には皆が満足しないということは常にメッセージとして受け取っていました。また、そのメッセージを受けながら事業を担う方々の課題設定をする様を近くで見る中で学ぶことが非常に多かったです。

もしHRBPが育ってないと感じるようだったら、経営が高い期待を設定してないのではないかと思います。それは経営がHRがわからず描けてないとか、どこまで求めていいかわからず結果手加減してしまっているとか、HR側にそういった期待を正面から受け取れるだけのタフさや意志がないとか、原因は色々あるとは思いますが、あるべきに向けて何が不足しているのか共通認識化することがはじまりではないでしょうか。

Q, HRBPとして活躍するには?

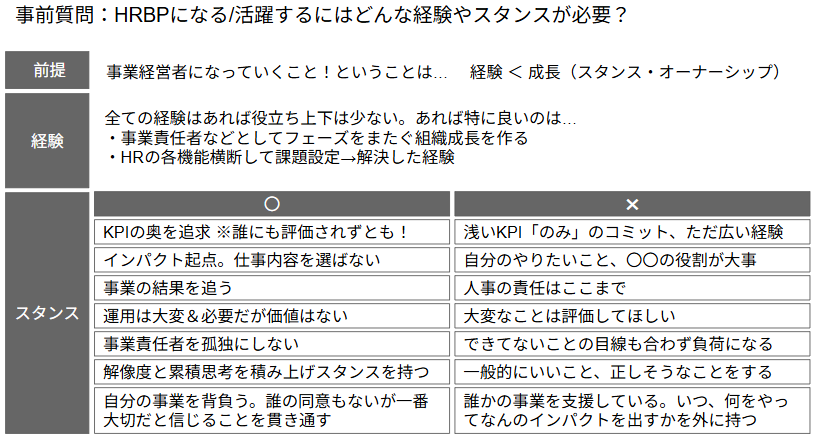

HRBPになるにはどんな経験が必要か?というご質問もいただくことが多いです。人事の方が「事業側の経験がなくてはダメか?」と気にされていたり、事業サイドの経験がある方が「自分は事業経験があるから向いてるのではないか」などとお考えになる話を聞くことが多いように思います。

私の結論としては、強いて言えば組織規模のケタが変わるようにタイミングでその組織を管掌して抜本的に組織の在り方を変化させた経験などは役に立つと思いますが、それ以外はどんな経験も役には立つし、一方で特別な向き不向きが経験としてあるわけではないと思います。

経験というよりは、どのように事業や組織に向き合うのか、そのスタンスやオーナーシップが重要です。スライドには色々と書いてありますが「人事の役割は」「自分のキャリアは」「一般的には」「人事がとれているデータからは」などではなく、事業に良い変化を出すためには何をすべきかにシンプルに立ち戻れる人が強いですね。

Q. 事業責任者などからのリクエストによる対応と、HRBPが自ら提案して進める業務のバランスは?

事業方針に合った課題設定という意味では、広く言えば全て事業責任者からのリクエストと言えるかもしれませんし、内部で様々な議論を交わしながら進めるため、進んでいる施策が「誰の発案なのか」を意識することはあまりありません。

私個人の意見としてはその二つを分けて考えること自体がHR主観が強いというか、「HRがどれだけ裁量を持ってるのか」「HRの意見がどれだけ通るのか」って、出すべきインパクトからはどうでも良いことなんだと思うんです。

カウンターパートとなる事業責任者の能力・性格・状況によっても果たすべき役割などは異なってきます。どっちがどっちではなく、事業成長のインパクトを重視して関わる皆で一体となって皆で意見を出し合い進めていけることが重要なのではと。

Q. 事業解像度の上げ方とは?

大きく二つあって、一つ目は事業そのものの解像度です。最低限、議論されていることが理解できる知識は必要ですよね。決算説明会や社内の方針説明会の内容がしっかり理解できるくらいまでは仕上げた方がよいとは当然に思います。

一方で各事業・各業務に対して日々それに向き合ってる人と同等の理解をするのは無理だし非効率なので、事業責任者等を自分の外付け脳みそとして使うというか、わからないことは気軽に聞いてしまえばよく、それを繰り返していけば自然と知識は増えていくので、それを気軽にできる関係値だったりとか、聞けばしっかりわかる基礎知識を持つことがより大事なのではないでしょうか。

二つ目は自分独自の解像度です。事業×HR視点ですね。本来みんなが見るべきだけど、業務上なかなか他の人には見えないこと。例えば人件費やその生産性の経年推移とかその職種別や事業別とか。

この時に意識してるのは「まずテーブルに出す」ことです。超シャープに自分なりの分析や意志を込められたらカッコイイのですが常にそうはいかないので、まずは「この切り口でみるとこうなってて、たぶんこのままいくとこうなるけど、これって我々のやりたいことと合ってますっけ?」という口火を切れれば自分以外からいろいろな視点や意見が出てくるものなのでそれをきっかけに更に理解が深まっていくんじゃないかなと。

事業の解像度を上げなければいけない!と思いがちですが、仕事で本当に成果を出すことに向き合えていれば自然と解像度は上がって行くため、解像度を上げる目的で何かするのではなく、正しいスタンスで仕事に臨めているかを振り返るのがいいのかなと私は考えています。