多くの企業が生成AIの導入を検討・推進する昨今、企業が安全に導入を進めるためには、「生成AI人材」の育成が不可欠です。

HR NOTEでは、2024年10月24日に「HR NOTE CONFERENCE2024」を開催し、「①社員パフォーマンス向上」「②イノベーションが生まれる環境作り」「③人手不足解消」の3つをテーマに、複数の講演やセッションを実施しました。

本記事では、先進企業の取り組み事例をもとに、生成AI導入を成功に導くための人材育成のポイントについてお届けしたSession3の内容をイベントレポートとしてご紹介します。

登壇者朝比奈 ゆり子氏パーソルホールディングス株式会社 グループデジタル変革推進本部 本部長

外資系プロジェクトマネジメントソリューションベンダーや IT セキュリティ会社 2 社を経て、2014 年、パーソルキャリアへ入社しアルバイトサービスの IT 責任者に就任。2018 年、パーソルホールディングスへ転籍、新規事業創造・オープンイノベーション推進を担う新会社の法人設立に従事。2020 年、パーソルホールディングス グループデジタル変革推進本部 ビジネス IT アーキテクト部 部長として組織変革を推進。2021 年より、現職。 ※2024年10月時点

登壇者高木 康介氏SALES ROBOTICS株式会社 AI Innovation室 室長

WEBプロデューサーを経て、一部上場企業にてWEB事業のマネジメントを経験後、株式会社リクルートマーケティングパートナーズにて、スタディサプリ ENGLISH等の事業開発、事業推進に従事。現職ではインサイドセールス領域の新規事業の開発を行いながら、生成AIに関しての活用、業務改善の企画立案、パートナーアライアンスを推進。

登壇者小村 亮氏一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA) 事務局次長

2017年、株式会社オプトに新卒入社。PRを主軸にコミュニケーションデザインやブランドクリエイティブなどブランディング領域のプランナーとして従事。株式会社デジタルホールディングスへの出向を経て、フリーランスとして独立し、複数社の経営に携わる。生成AIの台頭を受け、あらゆる産業や職業におけるゲームチェンジの可能性を実感するとともに、AIとの健全な付き合い方を普及する必要性を実感し、生成AI活用普及協会の立ち上げに参画。広報責任者を経て、現職。 ※2024年10月時点

目次

1. 各社が実践する生成AI人材の育成手法

.png)

本日は、一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)の事務局次長である小村がモデレーターを務めさせていただきます。

本セッションでは、先進企業の取り組み事例を基に、生成AI導入を成功に導くための人材育成のポイントを探りつつ、人材戦略を再定義するためのヒントをお届けしたいと思います。

まずは、各社の取り組み紹介から始めていきましょう。

1-1. パーソルグループ(パーソルホールディングス)の取り組み事例

-677dfd82d366e.jpg)

パーソルホールディングスの朝比奈です。

パーソルグループ全体で掲げている中期経営計画2026のテクノロジー戦略は、顧客体験の向上として「コア事業の価値向上」「新たな価値の創造」、従業員体験の向上として「環境のデジタル化推進」「テクノロジー人材・組織の進化」という事業変革に関する4つで構成されています。

本日は、この中から従業員に関する取り組みをご紹介させていただきます。

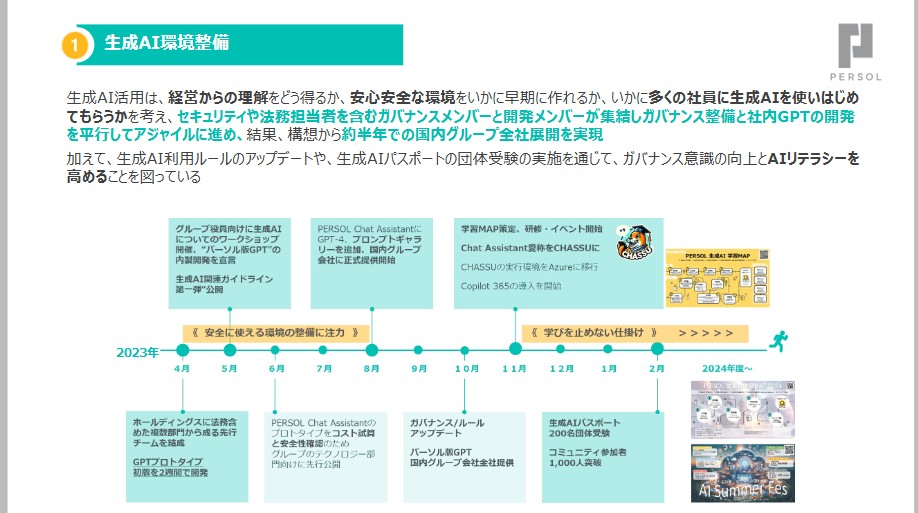

①生成AI環境整備

まずは生成AIの環境整備についてです。2023年4月、初めに汎用的な社内版GPTのプロトタイプを内製し、自部門で使い勝手を検証した後、本格的に経営層へ生成AI導入を打診しました。

環境整備において苦労した点は、私たちが人材会社として、データ活用やAIの倫理に関してお客様の信頼をどのように担保するかということです。当初、社内ではAIの活用に対してコンサバティブな印象を持つ人が多くありました。

一方で、AIのトレンドを見てみると、「AIを使わなければ会社が存続できないかもしれない」と言えるほど、“使わないリスク”があると感じました。そこで、AIを正しく活用するために、安全で安心できる環境づくりからアプローチを始め、その後、従業員に学びのコンテンツを提供する流れで取り組みました。

②PERSOL Chat Assistant

社内版GPTの「PERSOL Chat Assistant」は、Web版とTeams版で展開し、継続的に機能を追加しながら、現在では画像APIも提供しています。スピーディーに開発を進めるためにプロダクトオーナーを配置し、同時に研修コンテンツやイベント企画運営の体制も整えました。

その結果、社内で社内版GPT活用の盛り上がりを実感するまでになりました。

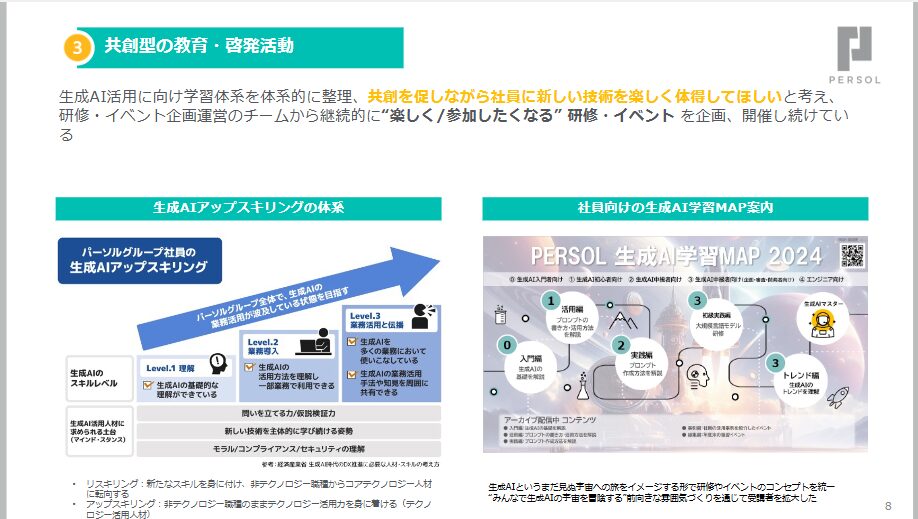

③共創型の教育・啓発活動

また、社内の教育啓発活動は共創型で取り組んでいます。

パーソルグループの生成AIアップスキリング体系を整理していますが、生成AIのベースとなる「問いを立てる力」や「新しい技術を学び続ける姿勢」、そして「モラル」「コンプライアンス」「セキュリティの理解」などを大切にしています。

ただし、このまま社内に展開しても面白くないので、社員には右の画像にあるような楽しめる学習マップを作成して提供しました。

社内GPT活用による、社員の想定業務削減時間は月2万時間を超えると試算しています。

.png)

ありがとうございます。「生成AIを使わないことがリスク」という強いお言葉が印象的でした。この後のセッションでも、さらに深掘りさせていただければと思います。

1-2. SALES ROBOTICSの取り組み事例

.png)

弊社では、2023年9月にAI Innovation室を立ち上げました。全体の生成AI活用状況として、全体の利用率は96.7%で、利用頻度を見ると、毎日活用している割合は50%、週に数回が26.7%、月に数回が20%となっています(2024年10月24日時点)。

業務効率の向上を実感している割合は93.3%と高い一方で、質の向上を実感している従業員の割合は76.6%となっており、まだ改善の余地があると感じています。

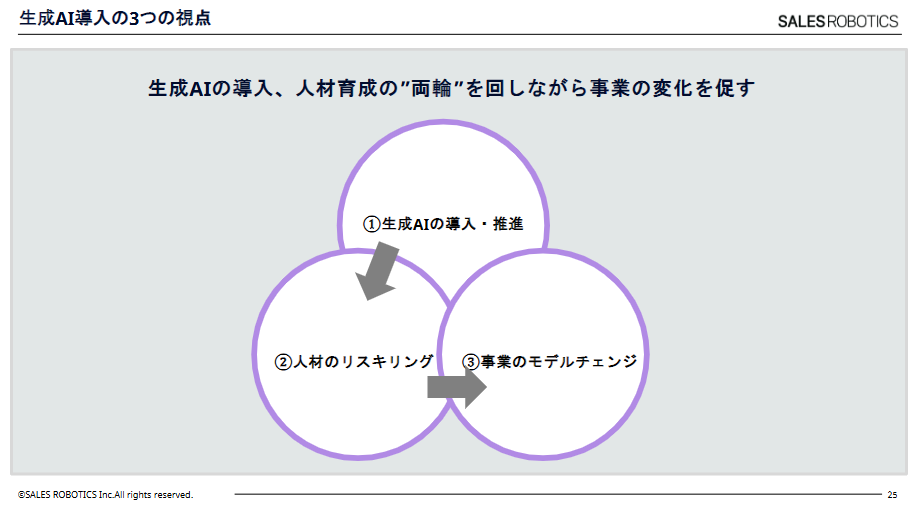

生成AI導入の3つの視点

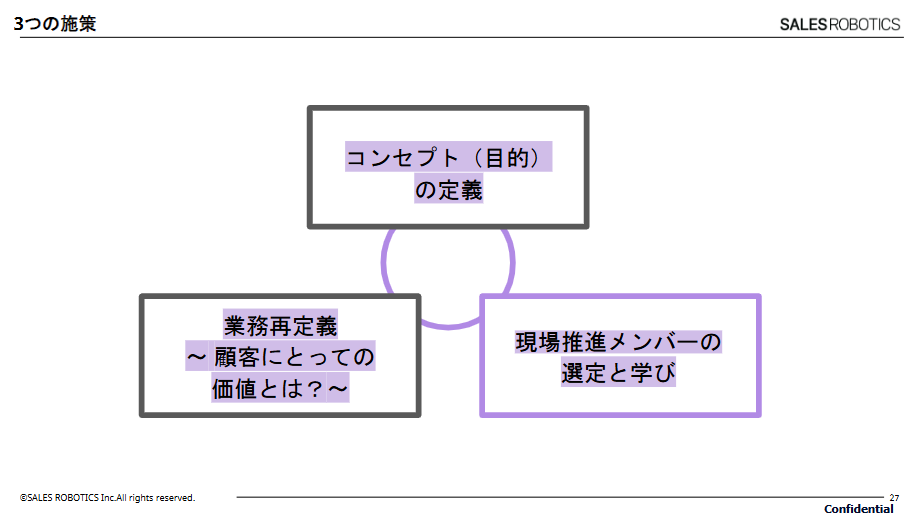

弊社では、生成AI導入を3つの視点で進めています。

朝比奈さんがおっしゃった通り、我々の業界では生成AIを使わないリスクがあると感じました。そこで、経営者と議論を重ね、生成AIの導入・推進を経て、事業モデルのチェンジも視野に入れています。

具体的には、次の3ステップで推進を検討しています。

Step2「導入・拡張」:生成AI活用の組織展開

Step3「価値改革」:生成AI活用の価値化

現在は、ステップ2からステップ3のフェーズに差し掛かっている段階です。

具体的な流れとしては、まず「なぜ生成AIを導入するのか」という目的を全員で定義することからスタートし、その後、業務フローを書き出しながら、どの業務に生成AIを活用するかを検討しました。その後、現場の推進メンバーを選定し、学びの施策を実施しています。

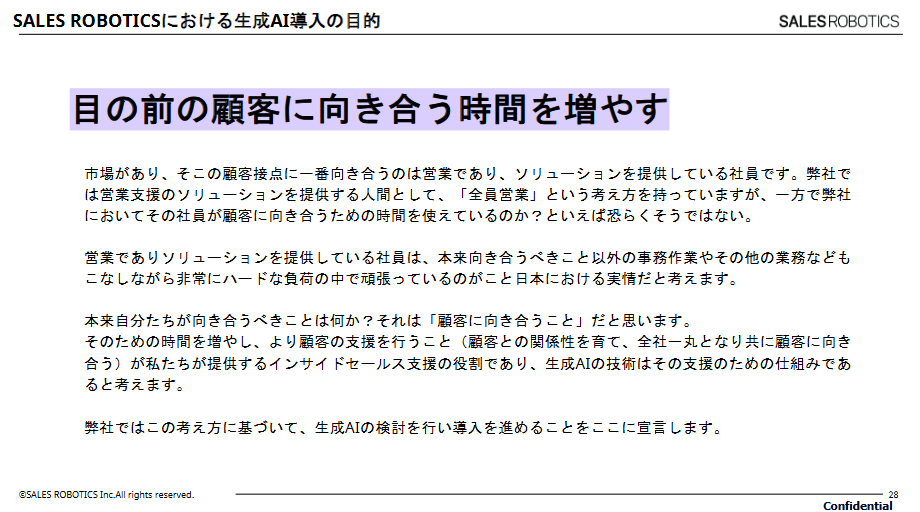

生成AI活用のコンセプトとしては「目の前の顧客に向き合う時間を増やす」という目標を掲げています。事務作業をできる限りAI化することで、より多くの時間をお客様と向き合うことに充てたいと考えています。

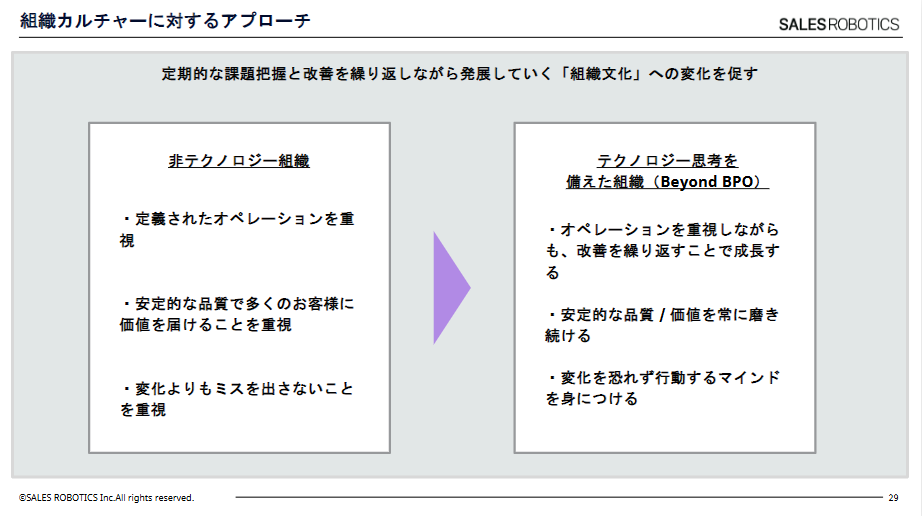

組織カルチャーに対するアプローチ

弊社はBPOなどを展開する非テクノロジー組織です。定義されたオペレーションを確実に実行し、安定した品質のサービスを多くのお客様に届けることが求められています。

改めて自社のカルチャーを振り返ると、弊社は変化に強い組織ではなかったかもしれません。しかし、生成AI活用における人材育成では、オペレーションを重視しつつ、改善を繰り返し、恐れずに変化・行動するマインドを身につけてもらいたいと考えています。

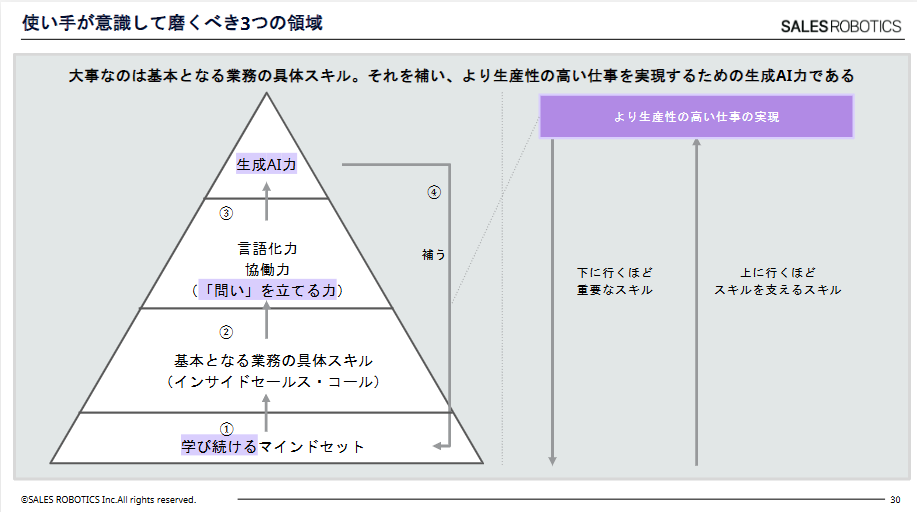

使い手が意識して磨くべき3つの領域

その中で、使い手が意識すべきスキルは3つあります。

こちらのピラミッド図に示されているように、生成AI力を中心に置くのではなく、学び続けるマインドセットを養い、自分自身の業務を言語化する力や、問いを立てる力を身につければ、自然に生成AI力は習得できると考えています。

全従業員がこのピラミッドに記載されている力を習得するために、学びのプログラムを実施しています。

.png)

「変化を恐れず」というキーワードについて後ほど深掘りしたいですね。また、土台には「学び続けるマインドセット」を置いて取り組まれているのが特徴的だと感じました。

1-3. AIリテラシーの標準化はどのように目指したのか

.png)

ここで早速、視聴者からのご質問です。社員のAIリテラシーの平準化はどのように目指したのでしょうか?

-677dfd82d366e.jpg)

生成AIパスポート試験を受験したことで、従業員のベースラインが引きあがったと思いますね。

生成AIパスポート試験は、うまくプロンプトを書くことが目的ではなく、AIのガバナンスや動作原理について学びます。そのため、生成AIのベースとなる知見が体得できたと考えています。.png)

生成AIパスポート試験の取得をマイルストーンにしていますが、朝比奈さんが仰ったように、生成AIの概念やリスクなどを把握してもらったうえで、業務に取り組んでほしいと考えていました。引き続き全従業員に資格取得を推進したいと思っています。

.png) 当資格は私の所属している一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)が主催していますが、生成AIの運転免許のように捉えていただけたら嬉しいですね。

当資格は私の所属している一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)が主催していますが、生成AIの運転免許のように捉えていただけたら嬉しいですね。

-677dfd82d366e.jpg)

でも、運転免許の試験よりも難しいですよね(笑)。想像以上に試験勉強は大変だと感じました。

.png)

合格率は7割を超えていますが、朝比奈さんも出題形式が難しかったと仰っていましたよね。AIリテラシーを習得するために、皆さんが一定レベルのインプットができるよう、支援していきたいと思います。

それでは、この後は2社とパネルディスカッションに進んでいきましょう。

2. 生成AI人材の位置づけとは?

.png)

一つ目のトークテーマは、「生成AI人材を社内でどう位置づけているのか?」です。朝比奈さんからお伺いできますか?

-677dfd82d366e.jpg)

生成AI人材については、特に明確な定義を設けず、社内で特定の位置づけをしているわけではありません。

理想としては、全員がそれぞれの業務において必要だと感じる場面で、自然に生成AIを活用できるようになってほしいと考えています。

あえて明確な位置づけを設けず、生成AIの活用を自然なものにしていこうというスタンスなのですね。

.png)

弊社では、生成AI人材を事業成長に不可欠な存在として位置づける予定です。生成AIの活用を通じて事業モデルの変革を見据える中で、AIスキルを習得しながら業務改善やお客様への価値提供を担う人材が、今後の事業の柱になると考えています。

.png)

全従業員に生成AIの活用力を求めつつ、その中でも事業変革を牽引する人材をキーパーソンとして配置するイメージですね。

.png)

はい。全従業員が生成AI人材であることを前提としつつ、さらに挑戦したい人には手を挙げてもらい、率先して変革を担っていただきたいと考えています。変革をリードする人材については、全体とは別に育成が必要になるでしょう。

.png)

従業員の主体性も重要なポイントになりそうです。

-677dfd82d366e.jpg)

おっしゃるとおりです。生成AI人材といっても、AIツールを効果的に活用する人材と、生成AIを駆使して事業モデルを創出する人材に分かれるため、職種や役割に応じた専門性が求められます。そのため、それぞれに適した教育プログラムを構築していきたいと考えています。

.png) パーソルさんでは、グループ全体で複数の事業会社を展開されているため、それぞれの事業特性に合わせた教育プログラムの検討も必要になりますよね?

パーソルさんでは、グループ全体で複数の事業会社を展開されているため、それぞれの事業特性に合わせた教育プログラムの検討も必要になりますよね?

-677dfd82d366e.jpg)

はい。実はすでに各事業会社で取り組みが始まっています。事業ラインが多いため、同じ事業会社内でもセールス部門とバックオフィスでは教育プログラムやワーキングチームの内容が異なり、それぞれ独自に進められている状況です。私はグループ全体の基盤となる汎用的なプログラムを提供する役割を担っている状況となります。

3. 生成AI「利用率の壁」の乗り越え方

.png)

生成AIの利用率について、パーソルグループでは66%、SALES ROBOTICSでは90%超とお伺いしました。

ここまで利用率を伸ばす過程で、どのような壁があり、それをどのように乗り越えたのかを教えてください。

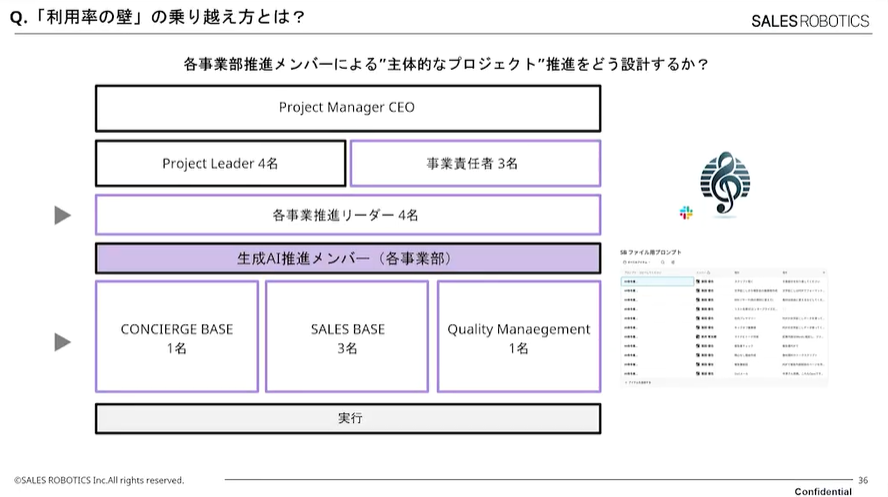

.png) 利用率の壁については、かなり苦しみました。2023年9月にAI Innovation室を立ち上げ、現在の利用率にまで伸びる過程で影響を与えた要因は2つあると考えています。

利用率の壁については、かなり苦しみました。2023年9月にAI Innovation室を立ち上げ、現在の利用率にまで伸びる過程で影響を与えた要因は2つあると考えています。

1つ目は、生成AI導入に向けた社内体制の整備です。AI Innovation室は当初2名で全体をコントロールしていましたが、現在では各事業部に推進メンバーも配置しています。この協力体制の構築が、利用率の向上に大きく寄与したと感じています。

2つ目は、社内アプリケーションにプロンプトを組み込み、業務で使いやすい環境を整えたことだと思います。

2つ目は、社内アプリケーションにプロンプトを組み込み、業務で使いやすい環境を整えたことだと思います。

.png)

なるほど、従業員のユースケースを提供することで、より活用しやすい環境が整ったのですね。ちなみに、現在の組織体制にはどのような経緯で辿り着いたのでしょうか?

.png) かなり試行錯誤を重ねて、今の体制にたどり着きました。当初は事業責任者や推進リーダーが不在でしたが、事業で活用するために何度も体制変更を行い、その結果現在の形に落ち着きました。

かなり試行錯誤を重ねて、今の体制にたどり着きました。当初は事業責任者や推進リーダーが不在でしたが、事業で活用するために何度も体制変更を行い、その結果現在の形に落ち着きました。

.png) 朝比奈さんはいかがですか?

朝比奈さんはいかがですか?

-677dfd82d366e.jpg)

次々と施策を出し続けた結果、自然と利用率の壁を越えたような形ですね。国内グループ会社全社に対して正式に展開したのは2023年10月で、その後、教育啓発活動の進展とともに利用率が徐々に上がっていきました。

当グループは非テクノロジー人材が多いこともあり、生成AIパスポート試験は敬遠されるのではないかと思っていましたが、予想以上に多くの人が学びを希望し、積極的に手を挙げてくれました。その結果、約200名が生成AIパスポート試験を受験し、試験前後でキャズムを超えたと実感しています。

4. 生成AIリスクとの向き合い方

.png)

やはり、ツールの導入だけでなく、教育をセットで実施することが重要ですね。

AIリテラシーの観点から考えると、基礎知識の向上やリスクの理解が不可欠ですが、生成AIのリスクにどのように向き合い、各社がどのような点に注意して取り組んでいるのか、お聞かせいただけますか?

-677dfd82d366e.jpg)

リスク対策には、最初の段階で取り組みました。具体的には、社員向け利用ガイドラインを策定し、継続的にアップデートを行うとともに、企画者や開発者向けなど職種別にガバナンスルールを整備し、社内に展開しました。

また、環境やルールを整備する推進チームを立ち上げる際には、GRC(ガバナンス・リスクマネジメント・コンプライアンス)部門と連携し、「攻めるための守り」を徹底。法務部門とも連携しながら、確実なリスク管理を進めました。

その結果、ITセキュリティの面でも早い段階で安心できる環境を構築できたことが、大きなポイントだったと考えています。

.png)

偏見かもしれませんが、パーソルグループのような大規模な組織では、縦割りの意識が強く、横断的なチームを編成するのが難しい印象があります。実際のところ、貴社にとって横断チームの組成はどのような影響をもたらしましたか?

-677dfd82d366e.jpg)

確かに、組織横断でチームを組成することは大きな挑戦でした。しかし、守りに入りすぎるのではなく、ホールディングスでガードレールとなる仕組みを先に整えてグループに展開したことが功を奏したと思います。

GRC部門に対してテクニカルな説明を行いながら、現場を巻き込んでいったことで、スムーズに進めることができました。また、グループ会社が漠然とした不安を抱えている中で、パーソルグループのように「OKライン」を明確に提示することは、円滑な導入において非常に重要だと感じました。

.png)

パーソルグループの取り組みは素晴らしいですね。弊社でも、生成AIの利用ガイドラインを策定し、全従業員への共有と啓蒙を進めています。また現在、生成AIの活用シーンをお客様向けと社内向けにそれぞれ明文化している最中です。

少し話は変わりますが、今回の生成AI活用の推進をきっかけに、従業員のセキュリティ意識が向上したと感じています。生成AIに限らず、他の業務においても「これはリスクではないか?」と考える習慣が生まれたことは、大きな収穫だったと思います。

.png)

生成AIの普及に伴い、情報漏洩や権利侵害への意識が高まったのは、副次的な効果と言えますね。リスクを過度に恐れず、むしろ良い機会として前向きに捉えられたのは素晴らしいことだと思います。

今のお話の中で、社内だけでなく対外的にも生成AIの指針を宣言されている点が気になりました。これは、顧客側の不安を払拭することが主な目的でしょうか?

.png)

新しいツールの活用に際し、お客様が不安を感じるケースもあるかと思います。そのため、お客様との約束を明確にし、それを通じて我々自身の意識を高めることが不可欠だと考えました。

-677dfd82d366e.jpg)

弊社もまさに、生成AIの倫理やポリシーの策定に取り組んでいる最中です。当グループはアジアパシフィックにも事業展開しているため、グローバル視点でAI事業者向けのガイドラインを参考にしながら整備を進めています。

5. 社内の生成AIリスキリング推進者は誰が適任か?

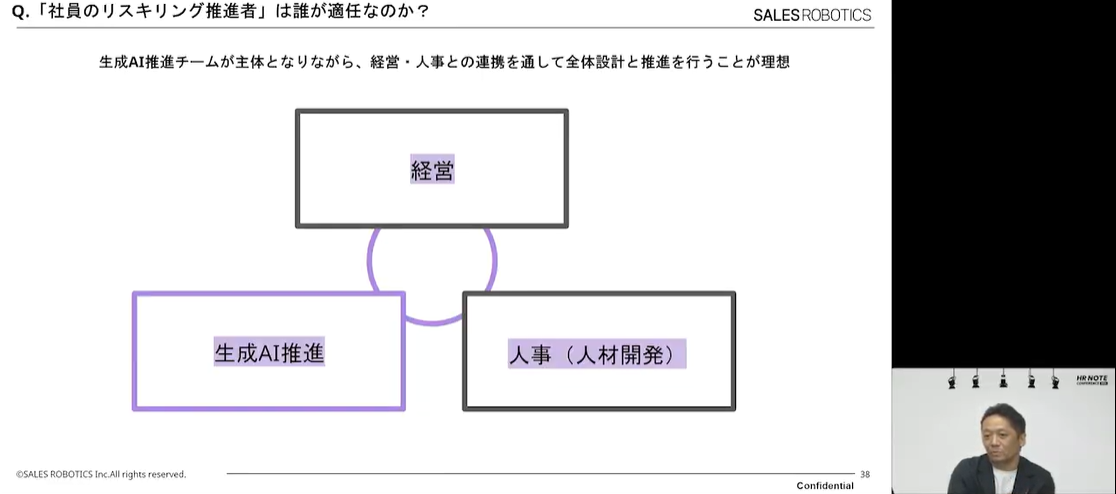

.png)

生成AIを事業に実装していくには、事業部門が主体となるアプローチが求められる一方で、ITやDX部門が主導するケースも考えられます。

また、人材育成や組織開発の観点からは、人事部門がリスキリング推進を担うべきだという見方もあるでしょう。社内におけるリスキリング推進者として、最も適任なのは誰だとお考えですか?

.png)

難しい質問ですが、現在、弊社ではAI Innovation室の私が推進役を担っています。しかし、本来は人事部門と連携しながら進めるべきですし、最終的な承認は経営が行うべきだと考えています。そのため、3者が連携するのが理想的だと思います。

-677dfd82d366e.jpg)

同意見です。当グループは非テクノロジー人材の割合が多いため、職種に応じたリスキリングやアップスキリングが必要だと考えています。

当社では、リスキリングを「職種の完全な転換」、アップスキリングを「現在の職種のままテクノロジー力を高めること」と位置づけています。

基本的には、デジタル知見のある部門が学びを推進し、単なる教育で終わらせず、実践まで結びつけることが重要だと考えています。

具体的には、社内副業とまではいかなくとも、一定時間を他部門ではたらくことができる制度を活用し、実践の場で手を動かす機会を提供することが必要だと思います。

.png)

ジョブローテーションだとハードルが高いかもしれませんが、今お話しいただいたように、一部の時間だけ他部門で実践するのは良い取り組みですね。

-677dfd82d366e.jpg)

現在、多くのイベント企画や会社を超えた横断チームを運営していますが、実践を重ねることで良い結果が生まれると実感しています。リスキリング推進者は、単にインプットを提供するだけでなく、活用の場も作るべきだと考えています。

6. 言語化力には相当な訓練が必要では?

.png)

ここで視聴者からの質問を1つ取り上げたいと思います。高木さんの資料の中で「言語化力」とありましたが、生成AI活用のベースとなる言語化力は習得するのが難しいのではないでしょうか。

.png)

自分の業務内容について高い解像度で説明できる力は非常に重要です。どの業務をAI化できるかを言語化できれば、生成AIの活用がスムーズに進むと思います。そのため、自分の業務を棚卸し、説明できるスキルが求められます。

.png)

生成AIを使うテクニックとして、部下に指示を出す感覚でプロンプトを作成することをよくお伝えしています。

信頼関係があれば、「1つ話せば10伝わる」こともありますが、その関係性に甘えず、1から10まで丁寧に言語化することが大切だと思います。

-677dfd82d366e.jpg)

少し脱線しますが、当グループの汎用GPTに「プロンプトギャラリー」というプロンプトの社内共有機能を設けています。このギャラリーを見れば、他の従業員が作成したプロンプトを参考にでき、言語化力を磨く手助けになると思います。

.png)

他者のアウトプットをヒントにすることは、言語化力の向上に非常に役立ちそうですね。

7. 最後に~視聴者へのメッセージ~

.png)

まだまだお伺いしたいこともありますが、最後に視聴者の皆様に向けて、生成AI時代の人材育成についてメッセージをいただき、締めに入りたいと思います。

.png)

リスキリング推進者や生成AIの育成担当者は多くの苦労があると思います。私も2023年9月からゼロの状態でスタートし、1年間続けてきて、ようやくここまで到達しました。

新しい取り組みは試行錯誤が多いものですが、諦めなければ必ず成果につながります。プロンプトの共有を通じて学びが深まり、リスクやセキュリティ意識の向上など、副次的な効果も得られるので、諦めずに一緒に挑戦し続けましょう。

-677dfd82d366e.jpg)

生成AIは目的ではなく手段です。生成AIのリテラシーが高まることで、私たちの仕事の質も向上し、はたらき方も変わります。

今では「Excelを使えますか?」と聞かれることがなくなったように、生成AIもいずれ使えて当たり前の存在になると思います。

日々、AIがさまざまなシステムに実装されていくのを楽しみながら、一緒にその推進を進めていきましょう。

.png)

「諦めずに続け、生成AIは目的ではなく手段として、先々の可能性を楽しもう」というメッセージをお二方からいただきました。

本日はご登壇いただき、ありがとうございました!