多様性(ダイバーシティ)を包摂(インクルージョン)すること、さらにインクルージョンの実行性を高めるために、多様な違いによる不均衡を取り除いた先にある公平性(エクイティ)の考えを取り入れた「DE&I」を基本戦略にする企業が増えています。

多様性(ダイバーシティ)を包摂(インクルージョン)すること、さらにインクルージョンの実行性を高めるために、多様な違いによる不均衡を取り除いた先にある公平性(エクイティ)の考えを取り入れた「DE&I」を基本戦略にする企業が増えています。

そのために企業人事を担う部門としては組織のメンバー一人ひとりがDE&Iを理解・実践できる環境を整えることが必要ですが、企業によっては自社のDE&Iの実態や必要性が共有できていないこともあります。

本記事ではDE&Iを組織の変革の力にしていくために、人事担当者としてどのような課題があるのか、その課題を捉えるためにどのような視点があるのかということを紹介していきます。

佐藤 雄一郎|公益財団法人日本ケアフィット共育機構 経営企画室室長

年間1万人近く受講する「サービス介助士」を通じた“顧客対応の悩み”を解決する一方で、DE&Iに関わる“組織の中の悩み”に寄与するサービス開発を担当。DE&Iを組織変革につなぐ資格「インクルーシブ・コミュニケーター」、その課題を可視化する組織サーベイ「IX診断」を開発。その他に“障害の社会モデル”体感プログラム「バリアフルレストラン」も企画を立ち上げる。

目次

なぜ組織で DE&I を進める必要性があるのか

企業においてDE&Iの必要性はいたるところで叫ばれていますが、その背景を一言で表すと、企業が社会から求められる役割がより多面的になってきていることがあります。

企業においてDE&Iの必要性はいたるところで叫ばれていますが、その背景を一言で表すと、企業が社会から求められる役割がより多面的になってきていることがあります。

市場環境では、顧客ニーズの多様化が進み、画一的なサービスからの脱却が求められることはもちろん、偏見による排除的メッセージと受け取られるような取り組みに対して社会の監視が厳しくなったことなどに対応するため、企業としてマインドセットを変える必要が出てきています。

社会環境としても、グローバル化と急速な技術革新によって、社会の不確実性が増大しており、多様な価値変化に対して既存の価値観や文化に囚われず柔軟に対応できる姿勢が必要になってきています。

企業の社会的役割の観点からは、組織で働く人の権利の保障も求められています。

障害者雇用促進法において障害者の法定雇用率が引き上げられ、多様な人が働きやすい環境が必要です。そして、ただ単に障害者がその企業に在籍しているというだけでなく、その人らしい働き方の提供も必要となってきています。

SDGsで言及される「ディーセントワーク(働きがいのある人間らしい仕事)」の実現がそれにあたります。単に雇用機会を提供するだけでなく、障害のあるメンバーが自身の能力を最大限に発揮し、やりがいを持って働ける環境づくりが求められます。

これには、合理的配慮の提供、キャリア開発支援、そして公正な評価・報酬制度の整備が不可欠です。

このように、企業としては経済的価値を創出していくことはもちろん、社会や環境に寄与する社会的価値の創出、そして組織に関わるステークホルダーにも価値をもたらす存在になることが求められており、DE&I推進は、事業競争力の強化だけでなく、組織の適応力向上、そして社会的責任の遂行につながる重要な経営戦略といえます。

人事担当者が抱える課題

DE&I推進が社会から要請されている状況で、企業の人事担当者はDE&I推進を社内外から求められながらも、社内での実践や共有にも課題を持つ板挟み状態になっています。

DE&I推進が社会から要請されている状況で、企業の人事担当者はDE&I推進を社内外から求められながらも、社内での実践や共有にも課題を持つ板挟み状態になっています。

アデコ株式会社が2023年に実施した全国の人事担当者600人を対象とした調査によると、5割以上の企業が2020年以降にDE&Iの取り組みを開始しており、さらに、8割を超える企業が直近1年で取り組みを拡大させていると回答しました。

一方で、NTTコム オンラインが実施した「Diversity, Equity and Inclusion(DE&I)に関する実態調査」からは、概念の理解度に大きな差があることが浮き彫りになりました。

「障害」や「ダイバーシティ」については6割の回答者が理解を示している一方で、「インクルージョン」の認知度は3割にとどまり、「アンコンシャス・バイアス」に至っては2割強という結果でした。これは、ダイバーシティの先にあるインクルージョンという重要な概念への理解がまだ十分に進んでいない現状を示しています。

また、多くの企業人事担当者が直面している課題として、「効果測定や成果の測定が難しい」という声が最も多く挙げられています。この結果からは、人事担当者がDE&Iの実効性をどう確保するかに苦慮している状況が見受けられます。

今後、企業がDE&Iの取り組みを実質的に推進していくためには、2つの重要なステップが必要といえます。

一つは、社員全体に対して「インクルージョン」をはじめとする基本概念の理解浸透を図ること。そしてもう一つは、組織の現状を適切に把握し、定期的な効果測定を行うための明確な基準を設定することです。これらの取り組みを通じて、より実効性の高いDE&I推進が可能になるでしょう。

DE&Iの問題を可視化するための4つの視点

DE&I推進とそれを組織の変革につなげていくためには、組織としてどこに取り組んでいくのか焦点を当てて行かなければなりません。

DE&I推進とそれを組織の変革につなげていくためには、組織としてどこに取り組んでいくのか焦点を当てて行かなければなりません。

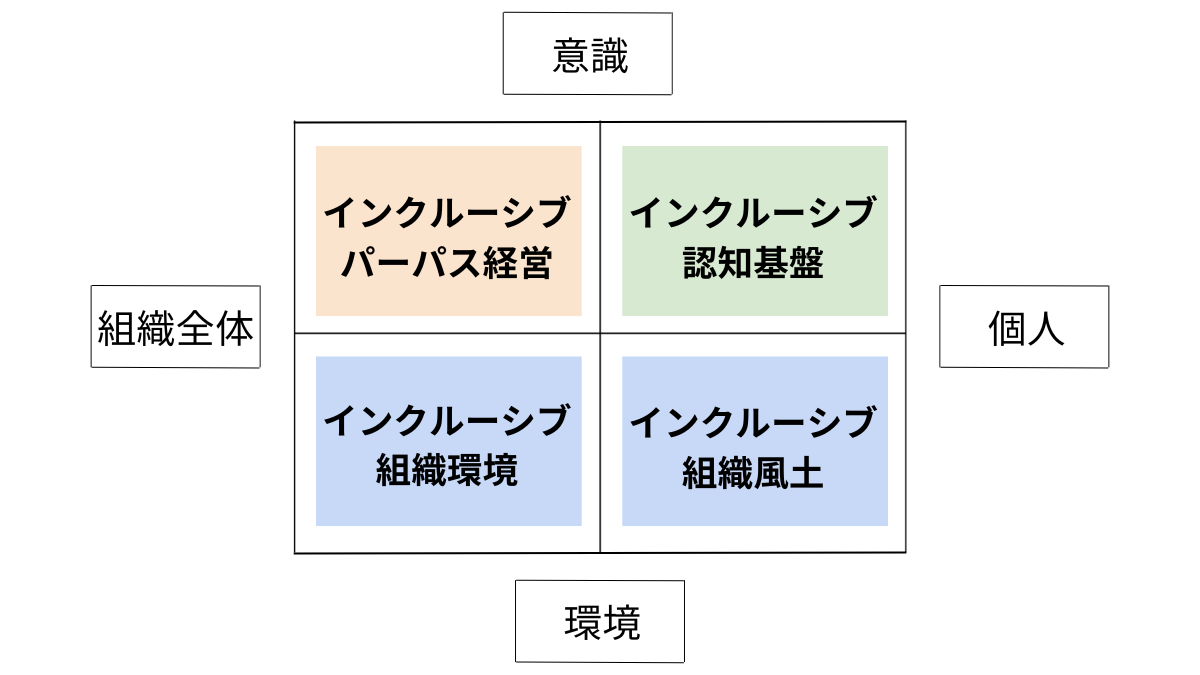

DE&I推進の取り組みは多岐にわたるため、日本ケアフィット共育機構では、DE&Iの取り組み領域を4象限に分けて考えています。

縦軸は、取り組みが「意識」に関わることなのか、「環境」に関わることなのかで分けています。横軸には、その取り組み規模が「個人」レベルなのか「組織」レベルなのかで分けています。

インクルーシブ認知基盤(個人×意識変容)

DE&Iに対する、組織にいる一人ひとりが持つ認識について測る視点です。

DE&Iに馴染みにない人や企業が取り組みを始めるのも、主にこの領域です。例えば、障害のある人と交流をすることで、マイノリティへの理解を深めようとする取り組みなどが該当し、組織にいる個人が、DE&Iに対してどのような認識を持っているかどうかを改善・測定をすることなどが関わってきます。

多様な違いについての理解・偏見の除去や、組織の中の不平等・不均衡に対してどのような認識を持っているかということなどから測っていきます。

インクルーシブ組織風土(個人×環境変更)

「インクルーシブ認知基盤」が一人ひとりの心構え・マインドセットに類するものであるのに対し、「インクルーシブ組織風土」は個人の意識や組織の制度が影響しあって生まれる複数名のチーム内の風土・文化や雰囲気にあたる視点です。

例えば、チーム内で支え合うことができるかどうかということは、一人ひとりの意識も欠かせませんが、チームメンバー全体でそのような体制や共通認識があるかどうかといったことも関わってきます。

組織の風土を把握するためには、失敗や弱みを見せあうことができる“心理的安全性”があるチームなのかどうかや、反対に、弱さを見せられず、長時間・負荷の高い仕事をこなすことを美徳とする“男らしさを競う文化”が存在するかどうかなどをみることなどあります。

インクルーシブパーパス経営(組織全体×意識変容)

ここでいう組織全体の意識に関わる領域とは、その理念に関するものです。そして、DE&Iの観点では、その組織の社会的な存在意義に関わる「パーパス」を主軸とした経営理念が行われているかどうかという視点が必要です。インクルージョンには誰を、どこに包摂しようとしているか意識しなければなりません。

この観点がないDE&I推進は、社会やステークホルダーを無視した企業利益のみを追求する組織への従属や、障害や多様な違いを加味しない同質的な組織体への同化を強いることになってしまいます。

このためDE&I推進には、その企業の価値だけでなく社会の価値、ステークホルダーの価値向上なども含めたその組織の存在意義:パーパスがあること・実践されていることを測る観点が必要になります。

この課題を測るためには、組織理念などにDE&Iの観点が含まれているか、パーパス共有・定着の施策があるか、そして理解され、文化として実践されているか、といった視点で可視化することができます。

インクルーシブ組織環境(組織全体×環境変更)

組織全体の環境変更に関わる領域は、その組織内に存在する制度やルール、仕組み、取り組みなど横断的に影響する組織環境についての視点です。

役員や管理職を含め、役職を問わず多様な人が活躍できることを念頭にした評価制度や支援体制、採用や昇進に多様な構成員が活躍できるための仕組みがあるか、などがここの視点にあたります。

この視点がないと、組織の一人ひとりがいくら努力しても組織の制度や環境上克服することのできない“ガラスの天井”を作り出す環境が温存されてしまいます。

この課題を可視化するためには、組織内の構成員の把握(女性や障害者などの割合など)の他に、どのような基準で評価・報酬・昇進の機会が提供されているかなどを確認していきます。

まとめ

本記事では、企業がDE&Iを推進していく必要がある社会的背景や、推進にあたって人事担当者がぶつかりやすい課題、さらにはその解決に寄与する分析の視点を紹介しました。

本記事では、企業がDE&Iを推進していく必要がある社会的背景や、推進にあたって人事担当者がぶつかりやすい課題、さらにはその解決に寄与する分析の視点を紹介しました。

DE&Iの問題領域を、本記事では大きく4つに図示して分類していますが、実際はさらに細分化して分析することも発生するでしょう。

例えば、パーパスは組織全体で共有される意識の部分にあたりますが、それを実行していくためには個人が持つパーパスもあることや評価制度など環境面での変更にも関わるものととらえています。

また、制度を変えることは難しくても社員一人ひとりの意識にアプローチすることはできる、という企業や、意識・環境の変更含めてトップダウンが効果的、ボトムアップが進めやすい、という違いもあるでしょう。それらを判断するためにも記事で図示した各類型のどこに課題があるかを可視化することが有効です。

ぜひこれらの視点を活用し、自社でのDE&I推進に役立ててみてください。