国連の諸機関や日本の官公庁が取り組みを進めるなど、企業として各個人の多様な働き方についての正しいあり方を考える際に注目されているキーワードが「ウェルビーイング(well-being)」です。

国連の諸機関や日本の官公庁が取り組みを進めるなど、企業として各個人の多様な働き方についての正しいあり方を考える際に注目されているキーワードが「ウェルビーイング(well-being)」です。

近年、人事担当者や経営者の皆さまの中での認知度は上がってきているように感じますが、まだ明確な定義や意味を聞かれた際に正確に答えられる方は少ないのではないでしょうか?

そこで本記事では、「ウェルビーイング」の意味や注目されている背景、既に「ウェルビーイング」に取り組んでいる企業の人事施策事例について詳しくご紹介いたします。

【ニャートが記事をサクッと解説?】

目次

1.ウェルビーイングとは?

「well-being(ウェルビーイング)」とは、直訳すると「幸福」や「健康」という意味がありますが、一般的には身体的、精神的、社会的に全てが満たされた状態のことを意味します。

厚生労働省によると、

「ウェル・ビーイング」とは、個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念。

と定義されており、またウェルビーイングの定義においてよく引用される世界保健機関(WHO)憲章の前文の一節では、下記のように定義されています。

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます。

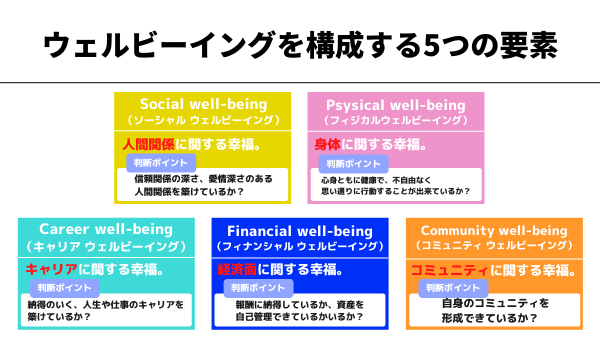

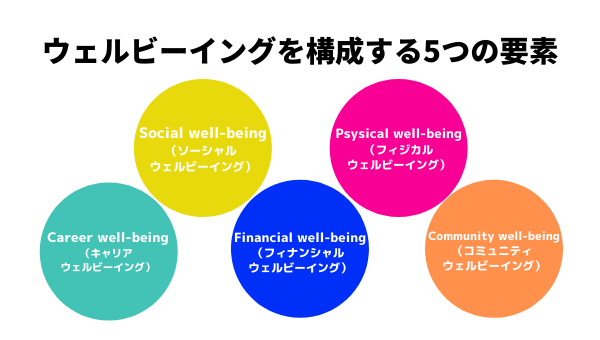

このように、各機関によって様々な定義がされている「ウェルビーイング」ですが、この「ウェルビーイング」を構成する要素は5つあるとされています。

1-1. ウェルビーイングを構成する5つの要素

| Career well-being (キャリア ウェルビーイング) |

キャリアに対する幸福。 ここでは仕事としてのキャリアだけでなく、人生もキャリアの一部として捉え、仕事とキャリア面での幸福を構築することを指す。 |

| Social well-being (ソーシャル ウェルビーイング) |

人間関係に対する幸福。 どれほど幸福をもたらす関係性を築けているかが判断基準になる。交流している量ではなく、信頼でき、愛情のある人間関係であるかどうかがポイント。 |

|

Financial well-being |

経済的幸福。 報酬を得られているか、報酬に納得しているか、資産を自己管理できているかがポイント。 |

|

Physical well-being |

身体的な幸福。 心身ともに健康で、不自由なく重い通りに行動することが出来ているか、ポジティブな感情をもって働くことが出来ているかがポイント。 |

|

Community well-being |

コミュニティに関する幸福。 コミュニティを形成できているかが判断基準となり、主なコミュニティとして居住地や家族、親戚、友達、学校、職場などを指す。 |

ウェルビーイングは、上記5つの要素によって成り立ち、各個人の働き方が変わりつつある中で、それぞれのウェルビーイングについて考えていかなければならないとされ始めているのです。

1-2. ウェルビーイングとウェルフェアの違い

ウェルビーイングとよく似た言葉で、ウェルフェアという言葉があります。ウェルフェアとは、直訳すると「福祉、福利」と翻訳されますが、広くは「福利厚生」という意味で用いられています。ウェルビーイングは、人々が健康から精神まであらゆる点において満たされているという「状態」を表している概念であるのに対し、ウェルフェアは、人々が幸福で満ち足りた状態になるための「活動」や「手段」として認識されています。

2.ウェルビーイングを測る指標

ウェルビーイングを測る指標としては、ギャラップ社の調査レポートと世界幸福度ランキングが有名です。本項ではこれらの指標について詳しく解説していきます。

2-1.ギャラップ社の調査レポート

ウェルビーイングを測る指標の一つとして、ギャラップ社の実施した調査レポートがあげられます。ギャラップ社は、「体験」と「評価」の二つを軸として、140以上の国や地域で幸福度に関する大規模な調査を実施しました。この調査では、インタビューを受けた人々が何に楽しみや面白さ感じ、心動かされたか、反対にどのようなことに対しストレスや怒りを感じていたのかを調べています。特に、近年はCOVID-19の影響により各国でネガティブな感情が増加しています。人々の感情を調査することで、その国家の情勢や、世界がどのような状態で動いているのかを客観的にとらえることにもつながります。

2-2. 世界幸福度ランキング

これらは、国連のSDSN(持続的な開発ソリューションネットワーク)が発表した世界幸福度ランキングにおいても用いられています。世界幸福度ランキングでは、自分の人生への自己評価を10段階で問うもののほか、1人当たりのGDP、人生においての自身の選択の自由の有無を問う設問等が設定されています。2020年3月20日の国際幸福デーに発表された調査によると、1位はフィンランド、日本は62位とされています。

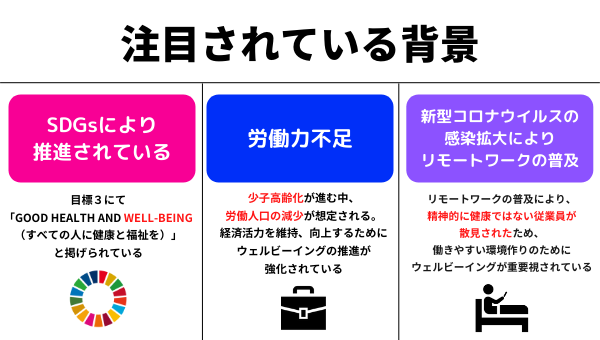

3. ウェルビーイングが注目されている背景

次に、ウェルビーイングが注目されている背景について3つ紹介します。

3-1. SDGsにより推進されている

SDGs(エスディージーズ)とは、2030年までに持続可能でより良い世界を目指すための国際目標として掲げられている、2001年に策定されたミレニアム開発目標の後継に当たるものです。

その中の目標3には、「GOOD HEALTH AND WELL-BEING(すべての人に健康と福祉を)」といったようにウェルビーイングを推進することが掲げられています。

ESGとは?|注目される背景やSDGsとの違い、ESGに対する企業の取り組み事例も解説

3-2. 労働力不足

2019年に発表された雇用政策研究会報告書によると、現在日本では少子高齢化が進み、2040年には65歳以上の人口割合がピークになること、そして15-64歳人口は、1997年の8,697 万人をピークに2040年には5,978万人まで減少することが予想されています。

そのような状況下で経済活力を維持、向上させていくためには、高齢者や女性の職業支援が必要であるとされており、就労面でのウェルビーイングが重要視されています。

3-3. 新型コロナウイルスの感染拡大によりリモートワークの普及

新型コロナウイルスの感染拡大により、リモートワークが普及したことも注目されている理由として挙げられます。

株式会社リクルートキャリアの調査によると、リモートワークを経験した約6割の人が仕事上でのストレスを感じており、その6割の方にストレスは解消できたかどうかを確認したところ、約7割はストレスが解消されていない状況であることが分かりました。

つまり、リモートワークの普及により、精神的に健康ではない従業員も散見されたため、ウェルビーイングの考え方が働きやすい環境作りのために重要視されています。

3-4. 健康経営の邁進

健康経営とは、経済産業省によると「従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること」と定義されており、従業員の健康管理を行うことにより自社の生産性を高めさらなる経済的価値を創出を期待するというものです。健康経営の邁進が推奨されるようになり、各企業で健康への関心が高まりつつあるのです。

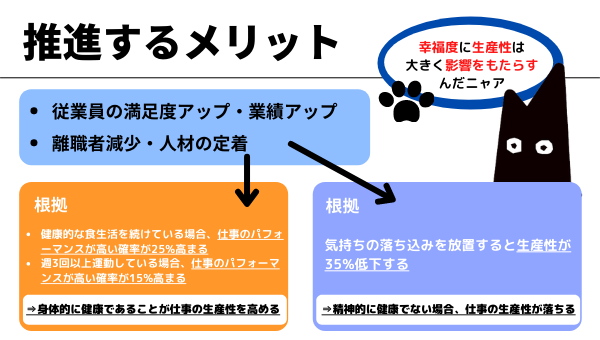

4.企業がウェルビーイングに取り組むメリット

それでは、企業がウェルビーイングに取り組むことでどのようなメリットがあるのでしょうか。本項で詳しく解説していきます。

4-1. 従業員満足度向上による離職率低下

企業がウェルビーイングを考慮することにより、従業員の精神状態、健康管理を適切に行うようになるため、従業員の心身の悩みや変化に気が付けるようになります。企業が従業員に対して細やかなケアを行うことで、業務上の悩みやストレスを話しやすい環境づくりが達成し、職場での従業員満足度の向上につながります。また、ウェルビーイングにより従業員が働きやすくやりがいを感じられる企業では、従業員が高いモチベーションを持ち業務に臨めるようになるため、早期離職を防ぐだけでなく、採用した優秀な人材の定着率の向上も期待できます。

4-2. ワークエンゲージメントの向上

従業員の心身の健康管理を行うことは、従業員の働きやすさの向上、ストレスの削減につながります。従業員の心身が健康に保たれると、仕事に対しやりがいを感じられるようになり、ワークエンゲージメントの向上が期待できます。仕事に対して高いモチベーションが保たれていると、目標意識をもって業務に臨むようになり、ウェルビーイングをさらに高めていくことができます。

4-3. 労働生産性の向上

ウェルビーイングに取り組むことは、従業員の労働生産性を高める上でも非常に重要です。従業員の心身の機微を考慮することで、業務上の問題点の発見、職場での人間関係上の課題解決につながります。職場でのストレスや不安の原因となる問題点を解決することで、自身の業務に集中しやすく積極的に取り組みやすい環境が形成され、労働生産性のさらなる向上が見込まれます。

5. ウェルビーイングの三つの側面

「日本的Wellbeingを促進する情報技術のためのガイドラインの策定と普及」プロジェクトによると、ウェルビーイングは三つの側面に分類できると解釈されています。

5-1. 医学的ウェルビーイング

心身ともに異常がなく、健康である状態をさします。健康診断やメンタルヘルスに関する質問票などによるチェックで測定されますが、健康促進という視点では十分とは言えません。

5-2. 快楽主義的ウェルビーイング

自身の精神状態、気分といった一時的かつ主観的な感情から測るウェルビーイングです。表情や心拍数といった体の生体反応から測定することができます。自身の体験に対するポジティブ・ネガティブな感情を人生の満足度として数値で評価することができます。

5-3. 持続的ウェルビーイング

個人が心身の潜在能力を発揮し、生き生きとしていて物事に精力的に取り組むことのできる状態を指します。快楽主義的ウェルビーイングは、個人の一時的な感情を測定するため「人生の豊かさ」を考える指標としては乏しいとされていましたが、持続的ウェルビーイングはウェルビーイングを総合的・包括的に捉えることのできる考え方のため、近年の主流のウェルブーイングとなっています。

6. ウェルビーイングとPERMA理論 (7 文字)

ポジティブ心理学を提唱したマーティン・セリグマンは、ウェルビーイング状態を表す指標として、以下のPERMA理論を提唱しました。

6-1. Positive emotion(ポジティブ感情)

うれしい、面白い、楽しい、感動、希望といった肯定的な感情を指します。ポジティブ感情を増やすことで、物事を前向きにとらえられるようになり、困難な状況にもうまく立ち回り適応する精神力を持つことができるようになります。

6-2. Engagement(物事へ没頭する)

時間を忘れて何かに積極的に関わる状態を指します。勉強やスポーツなど、自分の興味のあることに没頭していると、ネガティブな考えや退屈を感じないため、集中力が高まり、パフォーマンスや効率をさらに高めることができます。

6-3. Relationship(他者との良好な関係)

他者と豊かな関係性を築くことを指します。恋人、友人、仲間といった自身の属するコミュニティーの中で他者とより良い人間関係を構築することで、自分の生活、人生を幸福で豊かなものにしてくれます。

6-4. Meaning(生きる意味や意義の自覚)

自分は何のために生きているのか、何を目的として人生を歩んでいくのかといった自身の本質を問う領域を指します。自分がどんなことに喜びを感じ、何を成し遂げていきたいかをライフステージ全体を通して考え、肯定的な意義を見つけていくことがウェルビーイングを意識するうえで非常に重要です。

6-5. Accomplishment(達成感)

自分自身の力である物事を成し遂げて生まれる幸福感を表します。自身の趣味、勉学、スポーツといった様々な領域で目標を設定し、その目標に向かって前進し達成することで自信につながり、幸福度を高めることができます。

7.ウェルビーイングを向上させるためのサービス

7-1.Happiness Planet Gym

Happiness Planet Gym とは科学的根拠に基づいているエンゲージメント向上支援ツールです。1日5分程度、アプリ上のタイムラインで、ユーザーが「投稿」と「応援」を継続的に繰り返すことで、熱意でつながる組織を自然に作り出していくことが可能になります。

- 科学的に証明された生産性や幸福度が高い集団の特徴をAIが分析し支援する

- やり取りは1日1回、5分程度

- AIが自動編成した3人組で日替わりのテーマについて共感・感謝といった反応を行う

URL:https://biz.happiness-planet.org/002

8. ウェルビーイングを取り入れた企業事例

それでは、具体的にウェルビーイングに向けた取り組みを進めている企業では、どのような施策が進められているのでしょうか。

実際の事例について、今回は2社を取り上げてご紹介いたします。

8-1. 楽天

楽天では、ニューノーマルな時代の中で、従業員たちが持続的に本来もつ能力を発揮できる環境作りを目指してウェルビーイングを推進しています。

そのような環境作りに向けて、「企業」と「働く個人」の両側面から、3つの要素「仲間」「時間」「空間」の設計と、それぞれに「余白」を設けることを推奨しています。

- 既存の在宅勤務や時差出勤制度を活用し、在宅での柔軟な働き方を支援

- ウエルネスチームによるセミナー開催やチームミーティングでのストレッチ活動

- チーム内で、オンラインでのデイリーハドル(朝礼・夕礼)の実施

- エグゼクティブによる日次でのラジオ体操と瞑想実施

8-2. ユニリーバ

ユニリーバでは、「すべての人が笑顔で 自分らしく生き 豊かな人生を送る社会を創る」ことを自らの使命とし、自分も含めたすべての人が「幸せに働く」ことを目指して、ウェルビーイングを推進しています。

対社内には、従業員の働き方を多様化し、対社会にはSDGsの目標6の課題解決に向けて取り組みを行っています。

【具体的な施策(社内向け)】

- WAA(ワーケーション制度)

- 目的:働く場所と時間の制限を取り払い、柔軟に働けるようにすること

- 施策内容:上司に申請すれば場所に関係なく仕事ができ、1日の中で働く時間と休憩時間を自由に設定できる

- 結果:従業員は「生産性が上がった」(75%)、「新しい働き方が始まってから生活が良くなった」(67%)、「幸福度が上がった」(33%)といった効果を実感している

- 地域 de WAA(ワーケーション制度)

- 目的:働く場所と時間の制限を取り払い、柔軟に働けるようにすること

- 施策内容:上司に申請すれば場所に関係なく仕事ができ、1日の中で働く時間と休憩時間を自由に設定できる

- 先述したWAAとの違い:地方自治体(宮崎県新富町他6つの自治体)と提携。提携地域の施設をコワーキングスペースとしてユニリーバ従業員が無料で利用できる。

9. まとめ

従業員の幸福度は、仕事のパフォーマンスに大きく影響しているため、ウェルビーイングに注力することが企業の成長に繋がります。推進できれば従業員満足度の高い企業として、採用時にアピールすることも可能です。

ぜひ、記事を参考に、自社の職場環境や従業員の満足度について調べてみてください。