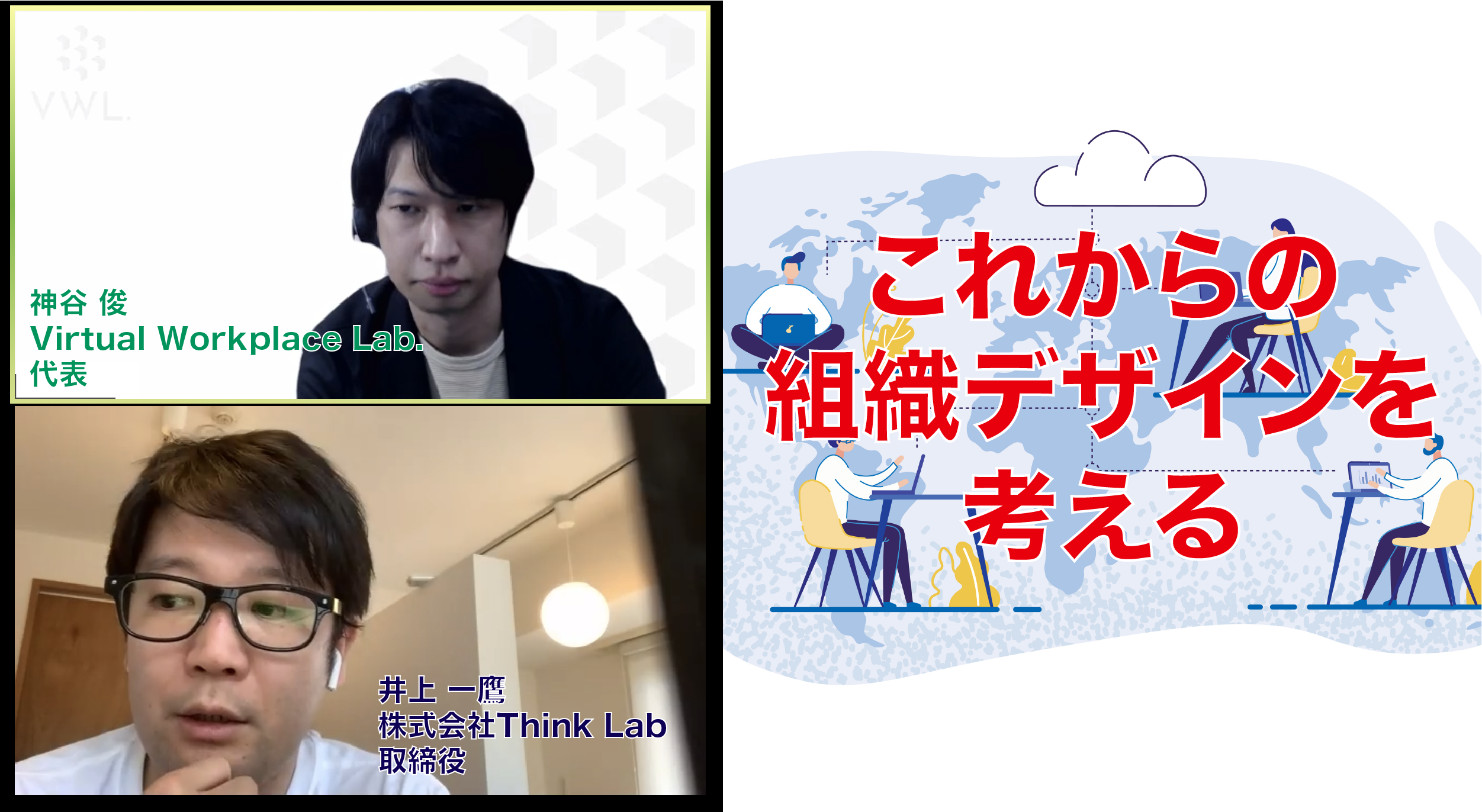

Virtual Workplace Lab.代表の神谷さんが主催する、これからの「職場」の在り方や組織デザインを考えるオンライン対談イベント。

新型コロナの影響で、急速にシフトしたリモートワークと、従来のオフィスという「場」の存在意義や課題についてさまざまな角度からアプローチしていきます。

後編となる今回は、オフィスづくりのスペシャリストである、株式会社Think Lab取締役の井上さんをゲストに迎え、リモートワークの課題に対する実践的な取り組みについて、取り上げていきます。

目次

\HR NOTEが提供する無料ウェビナーの視聴予約を絶賛受付中!/

前回を踏まえて|これから求められる組織デザインを探る

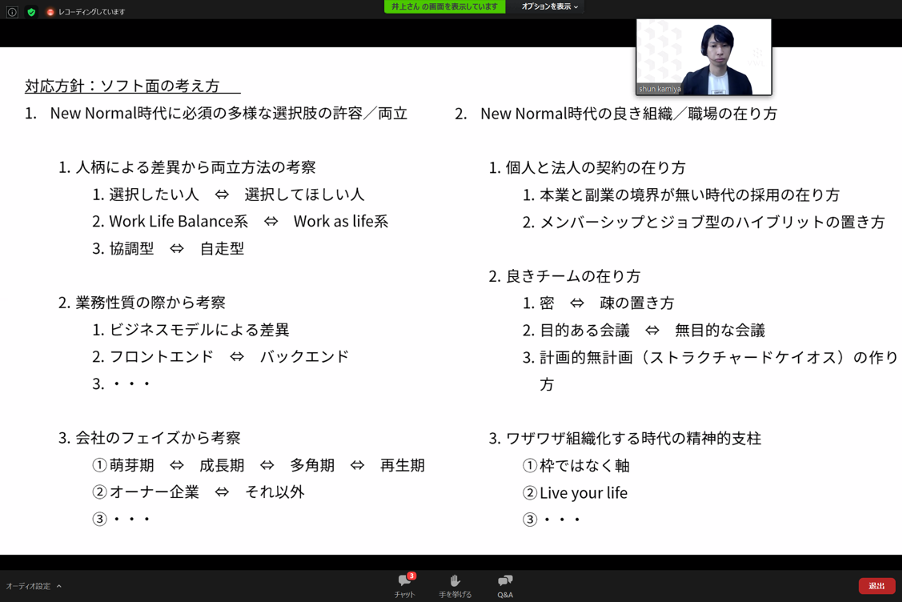

神谷さん:本イベントの前半では、『なぜリモートワークは働きづらくなるのか?』をテーマに、リモートワークでどのような問題が起こるのかについてお話しました。

本日はアクション編として、リモートワークの課題に対する実践的な取り組みについてお話をしていきます。

前回のイベントで扱ったのは「場」という概念でした。

今までは、プライベートと職場は空間的にも、時間的にも隔絶されていて、境界線があったという話をしました。

仕事をする空間としての「オフィス」、仕事をする時間としての「定時」、これらによって私たちの職場は仕切られていました。

しかし、リモートワーク環境ではこのような「場」による区切りが消滅してしまいます。区切りがつけにくくなることで、自分の仕事をうまく管理したり、集中がしにくくなります。

また、家庭のなかに仕事の「場」が介入してきたり、その反対の問題も発生したりしてしまう。

その結果、個々のパフォーマンスが下がったり、心身の不調が生じたり、上司が部下の状況把握をしづらくなったり、という弊害が起きてしまうのです。

前回のイベントは、このようなリモートワーク環境において問題が発生するメカニズムについて整理しました。

今回のイベントでは、これらの問題を踏まえて「これから求められる組織デザインとは何か?」を探っていきます。

リモートワークが日常になった世界で必要な組織デザインとは

神谷さん:まず、今回のテーマである「組織デザイン」について説明をしていきます。

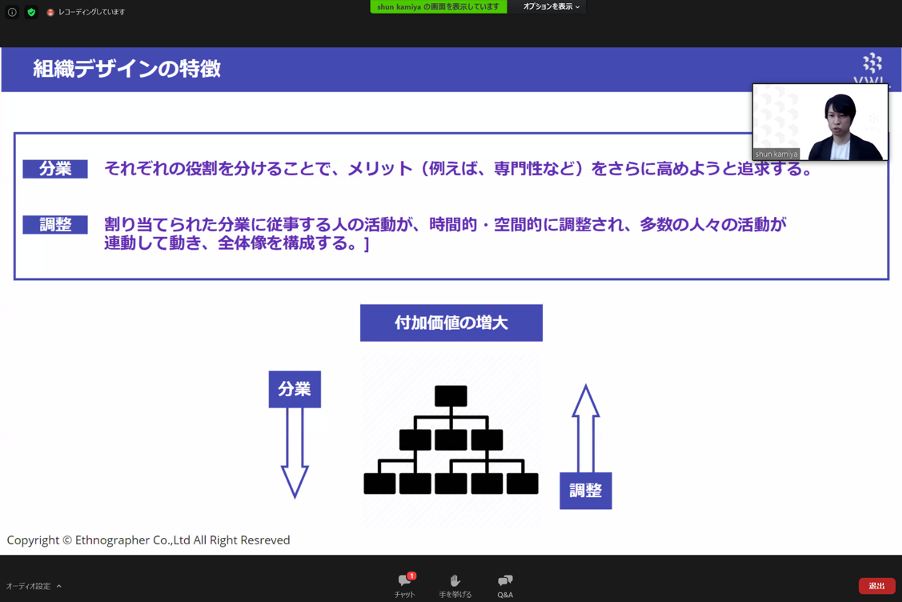

組織デザインを考えるうえで、デザインの基本となる機能が「分業」と「調整」です。

組織デザインとは、この分業と調整という機能を効果的・効率的に設計し、組織のパフォーマンスの向上を目指すものと言えます。

3つの分業

神谷さん:分業について説明していきます。

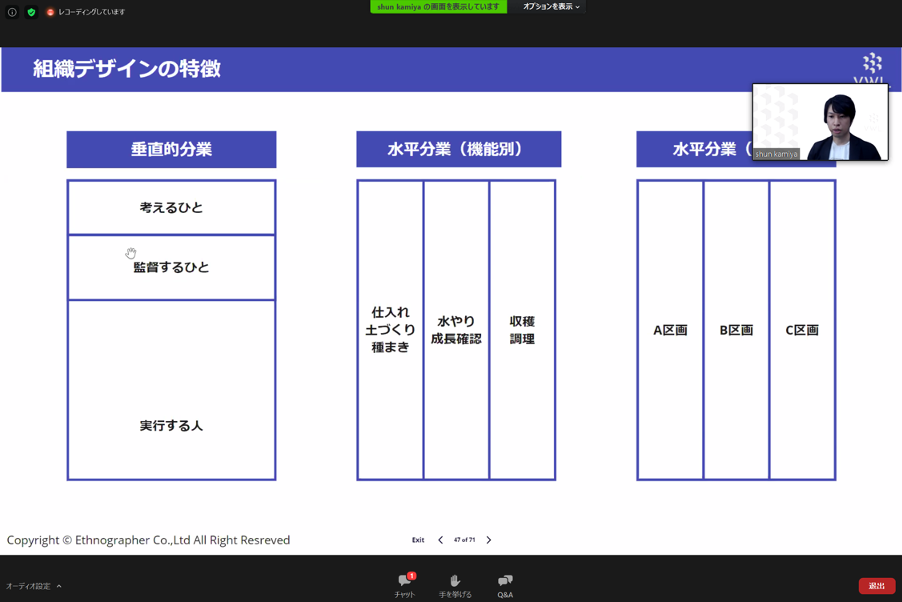

分業には、垂直的分業、水平分業(機能別)、水平分業(区画別)の3つがあります。

- 垂直的分業:組織の中で、考える人・監督する人・実行する人というように役割で分業する

- 水平分業(機能別):企画、開発、営業というように業務の機能別に組織を分業する

- 水平分業(区画別):エリアA・エリアB・エリアCというように担当領域で分業する

多くの組織が、この3つの分業の考え方を取り入れて組織デザインをしています。

従来の組織デザインを振り返るうえで、最も重視すべき特徴は、分業されたとしても互いの仕事の進捗や状況を確認しやすかったということでしょう。

その時々に合わせて、周囲を直接確認したり、気軽にコンタクトをとったりして、現場が自主的に最適な判断をして進めることができました。

そのため、状況の変化やイレギュラーに対して、迅速に対応することができていました。

部下の様子を上司が直接確認したり、報告を受けたりするなかで調整したり、対応策を検討したりしていたわけです。さて、リモートワーク状況ではどのようになるのでしょうか?

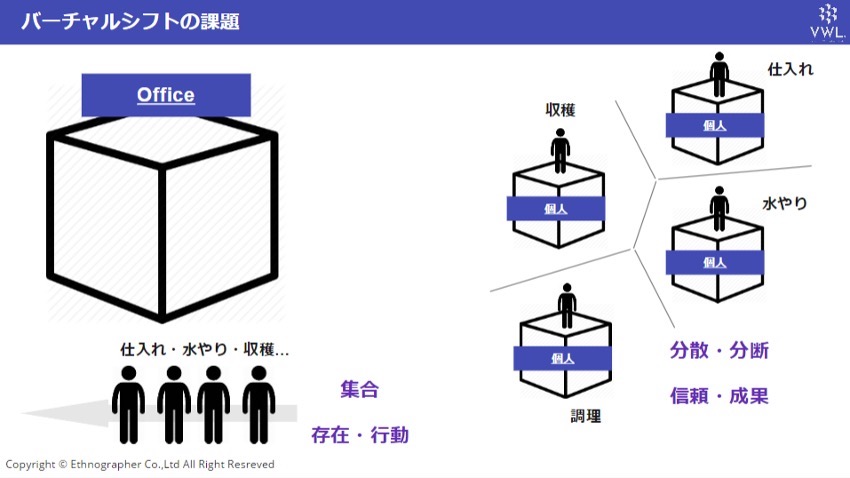

リモートワークを推進していくと、一人ひとりの仕事環境に大きな差が出てきます。

今までは、隣の席のメンバーがどのような仕事をしているか見えていたし、空気感や雰囲気を把握できていたのに、リモートワークでは周囲の状況が見えなくなります。

そこで、「メンバー同士の信頼」や、「仕事の成果」が重要な指標になってくるのです。成果を確認することでしか、プロセスを評価できなくなります。

では、成果や進捗だけ「見える化」させていれば良いのでしょうか。

確かに、個々の成果によって、全体の進捗を検討していけば一定レベルの「分業」は果たせそうです。

しかし、「隣のメンバーが何をしているか分からない』というブラックボックス化によって、さまざまなリスクも生まれます。

話しかけにくさや不安感・不信感によって、関係性が低下すれば、個々の業務を「調整」する機能は低下するでしょう。チーム内の、あるいはチーム外との連動性を失っていきます。

そのため、これまで何となく機能していた「調整」の機能を振り返り、改めて意識的にデザインしていくことが求められます。

具体的には、組織内のコミュニケーションの在り方や、従業員同士の関わり方をリモートワーク環境に適応させたり、バージョンアップさせる必要があるでしょう。

ここまでのまとめ

- 組織デザインは「分業・調整」の機能を設計することが重要

- リモートではお互いの状況が確認できないので、周囲のメンバーと「調整」しにくい

- 互いの状況が確認しにくい環境下での組織デザインが求められる

リモートワークの組織デザインではチームが重要になる

神谷さん:ここからはリモートワーク環境における組織デザインについてお話します。

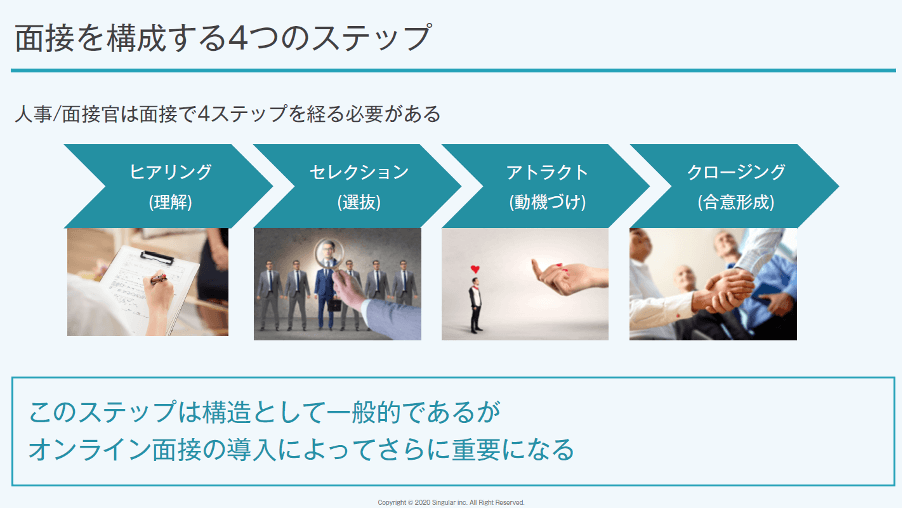

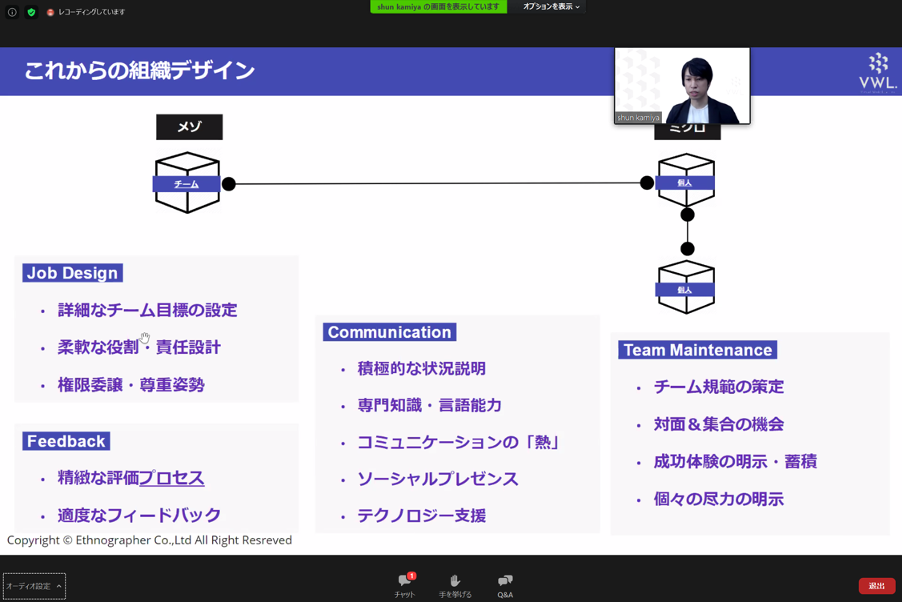

次の組織図を見てください。ここでは、組織を捉える視点として「マクロ(組織全体)」「メゾ(個人の集合・個人間の関わり)」「ミクロ(個人)」という3つの視点を踏まえて説明をしたいと思います。

前回のレクチャーでお話した通り、リモートワーク環境では「オフィス」という空間的なくくりも、「定時」という時間的なくくりも希薄なものになります。

それぞれの家で、それぞれの過程の時間軸で生活し、仕事を遂行していくことになります。

この分断の前提を踏まえると、リモートワーク環境において重視されるのは下記の図における「メゾ」です。

つまり、チームやプロジェクトという単位の組織ですね。

このチームや集団のなかで、「ミクロ」において発生する個人差を「調整」したり、組織と個人の間で生まれる分断を「調整」する必要がでてくるわけです。

ではリモートワーク環境において、チームに求められる機能とはどのようなものでしょうか。

あくまでも最低限となりますが、チームが備えるべき機能として次の4つが挙げられます。

①Job Design

②Feedback

③Communication

④Team Maintenance

こちらに関して、ひとつずつ解説していきます。

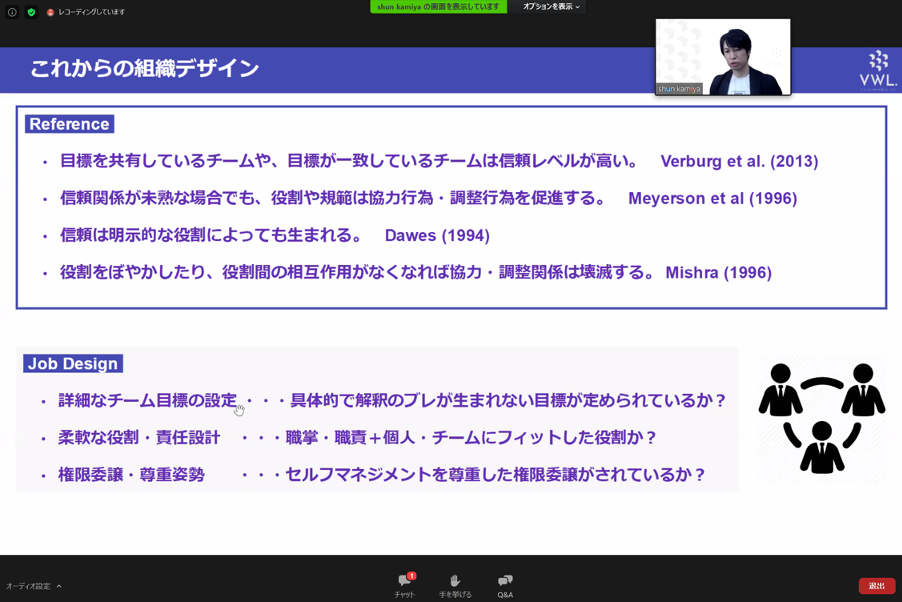

①Job Design

神谷さん:お互いに解釈のズレが生まれないように、具体的にジョブデザインをすることが重要です。

従来の環境での役割や目標、ジョブディスクリプションはあくまでオフィスで仕事をする前提で構築されています。

コロナ禍の影響も踏まえて、現在の環境にマッチするジョブデザインが求められます。

また、リモートワークでは、仕事に家庭環境が大きく影響するため、個人にフィットした役割を相談しながら設計していくことが求められます。

詳細に握り合うことができれば、個人に権限をある程度与えて、任せることも可能です。

リモートワーク環境では、メンバーに対して直接かかわりを持つことが難しいので、セルフマネジメントを起点とする必要があります。

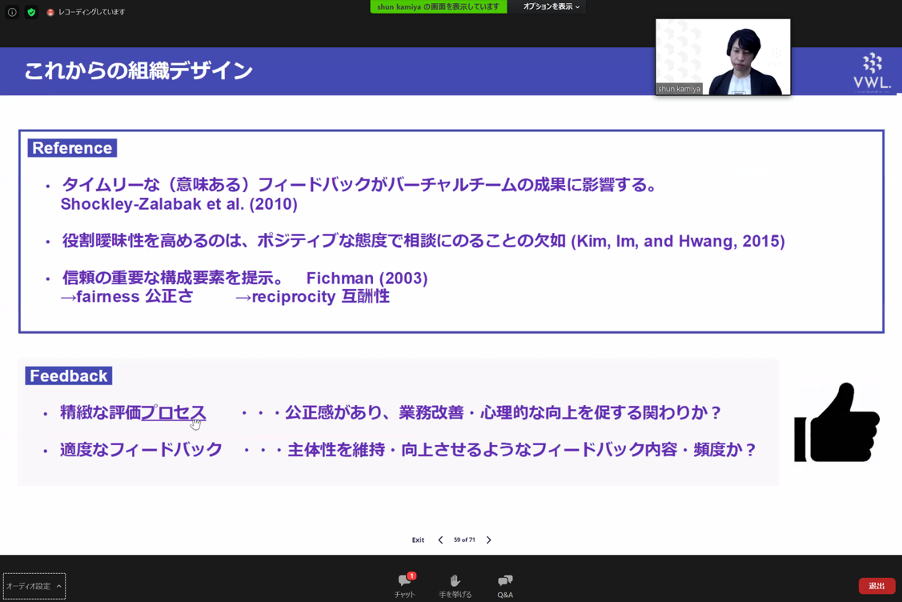

②Feedback

神谷さん:リモートワーク環境では、役割曖昧性が高まりやすいと言われています。

つまり、「自分が何を期待されているのか分からない」「自分が何に対してどこまで貢献すれば良いか分からない」という状況に陥りやすくなるわけです。

このような状況に陥らないためにも、メンバーの仕事のアウトプットに対して丁寧にフィードバックをしていくことが大事です。

一方で、先述の通り、権限を委譲していることが前提ですから、あまりに高頻度で管理・監督的な意味合いがでてしまうようなフィードバックはNGです。

適度な頻度・タイミングでフィードバックを実施しないと、現場は「信頼されていない」と感じてしまうリスクがあります。

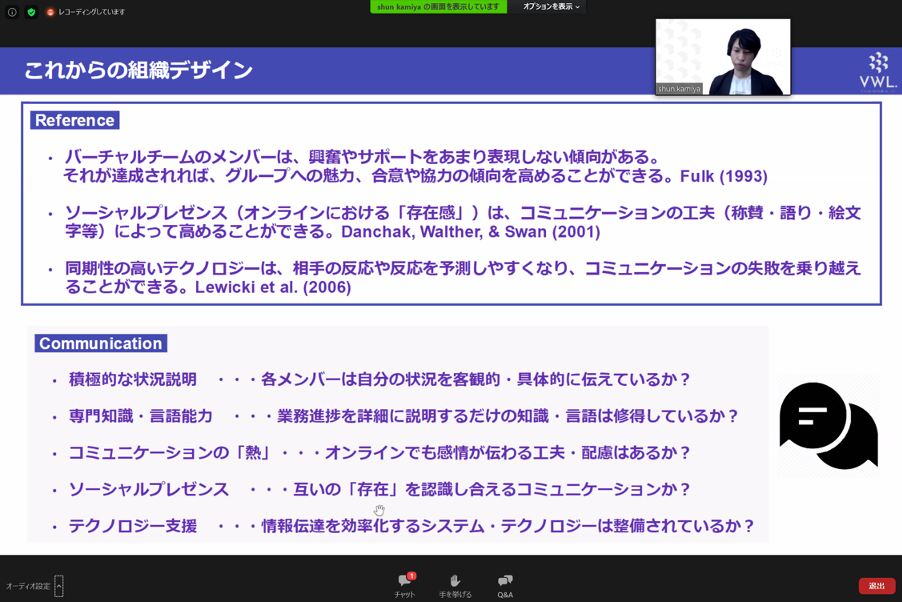

③Communication

神谷さん:リモートワーク環境のコミュニケーションの特徴として、非言語情報が伝わりにくくなるというものがあります。

つまり、感情です。例えば、相手が何を思っているのか?本音で喋っているのか?モチベーションがあるのか?こういった判断が難しくなってしまいます。

そのため、意識的に感情を伝えるということが求められます。バーチャルなコミュニケーションであっても、温かみや優しさなどを感じることはありますよね。

このような相手の人間的な存在感を「ソーシャルプレゼンス」と言いますが、この「ソーシャルプレゼンス」を高めるようなコミュニケーションを意識的におこなうことで、チーム内のコミュニケーションパフォーマンスは圧倒的に高まります。

例えば、笑顔など表情をだすことや、自分を主語にして話したり、自分の気持ちを表現すること。

あるいは、メンバーを褒めたり、仕事以外のことを語りあったりすること。さらには、チャットのスタンプ機能や顔文字、「!」マークなどを意識的に使うこと。

このような感情表現や自己表現の配慮をすることで、リモートワーク環境でも互いの存在をリアルに感じ取ることができ、相互理解の質や情報共有の質を高めることができるとされています。

また、自分の仕事を詳細に伝える言語能力も求められますが、これには自分の仕事内容を専門知識・言語能力をもって説明していくことが必要となります。

知識や言語能力が低い新入社員の方には難しい側面もあると思いますので、丁寧に傾聴したり、時間をとってコミュニケーションをする機会などが必要でしょう。

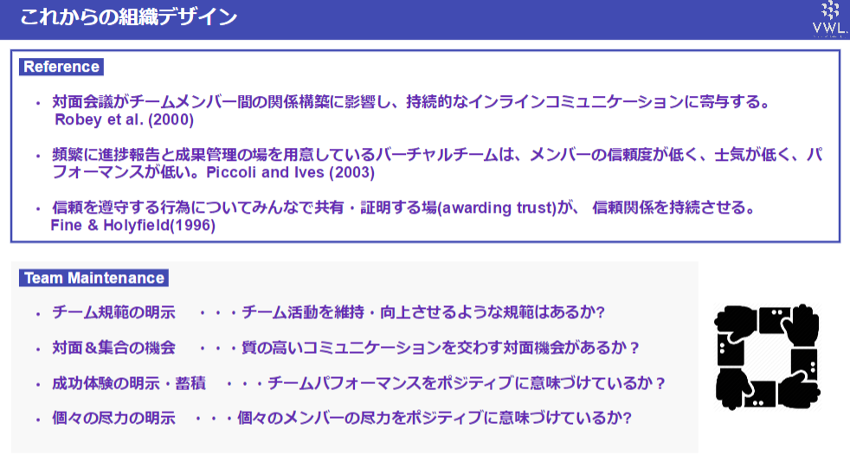

④Team Maintenance

神谷さん:チームというのは、リモートワークを進めるうえでは最も重要な組織単位です。

しかし、どれほど工夫しても、離れたままで高い信頼関係を維持し、成果を出し続けるのは困難であると言われています。定期的に「会う」ことが求められます。

実際に会って話をすることは、最も質の高いコミュニケーションです。

オンラインのコミュニケーションと比較して、齟齬や誤解が少なく、気持ちが伝わりやすい。そのため、実際にメンバーが集合し、互いの間に信頼関係があることを確認することが有効です。

例えば、食事などをしながら、チームとして成果を出してきたことや、チームのメンバーひとりひとりが貢献していることなどを共有し、メンバー間の信頼を讃える(Awarding Trust)場が求められます。

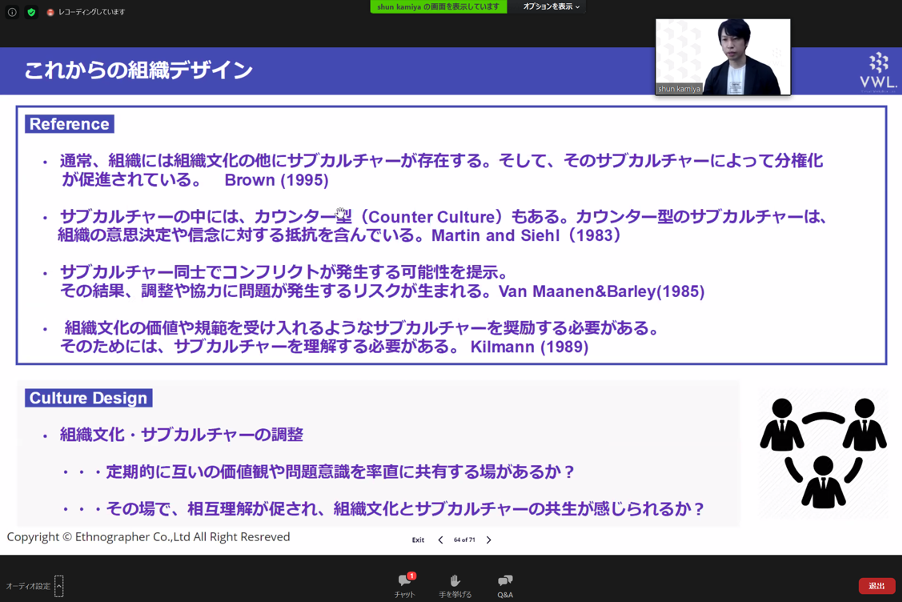

組織とチームの融合「組織文化とサブカルチャー」

神谷さん:ここまで、長々とリモートワーク環境の組織デザインとして、チームの機能に着目してお話してきました。

一方で、チームを強化しすぎることの弊害もあるので、説明をしておきたいと思います。

チームが強くなりすぎると、組織からチームが離れていくリスクが生まれるという話です。先ほどの図で言えば、「マクロ」と「メゾ」が分断されてしまうというリスクですね。

チームが柔軟に個人に適応し、チーム独自のアプローチや文化が生まれるほど、チームは組織から離れていきます。

チーム特有の「サブカルチャー」が発達し、組織文化と相反する価値規範が芽生えてしまったり、組織の方向性に批判的な文化が生まれてきてしまいます。

チームが組織から分裂しないためには、組織全体の価値観を共有する場が必要となります。

組織の価値観を共有する場として、オフラインの場を活用すると良いでしょう。つまり、組織とチームの融合を果たす場ですね。

組織が浸透させたいビジョンや組織文化があると思います。

それを、メッセージとして発信しつつ、チームの状況も共有し、組織の方向性にマッチしているならば奨励する。相反しているようであれば学習を促す。

そうして、マクロ・メゾ・ミクロの連動性を「調整」する場です。

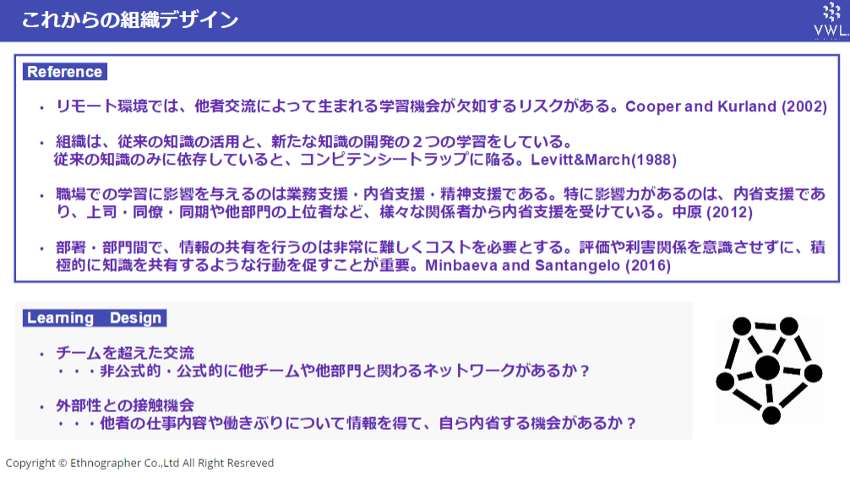

組織とチームの融合「組織学習の促進」

神谷さん:最後に、組織学習について扱います。

リモートワークを推進することの弊害として、学習が停滞する問題があります。

自分の業務を淡々とこなすことに終始してしまい、自分の業務と関係ない知識や関係のない他部署のメンバーとの接触が制限されてしまうという問題です。

それによって、組織学習も停滞してしまうリスクがあります。ある部署の取り組みが、別の部署に伝播されなかったり、ある個人が得た新たな知識が組織に還元されなかったりして、組織学習は停滞しやすくなります。

組織学習が停滞すれば、組織は新たな強みを獲得することができず、現時点での強みで戦い続けることになり、やがては環境変化に適応できなくなります。

いわゆる「コンピテンシー・トラップ」に陥るわけですね。

それを防ぐためには、やはり、リモートワーク環境のみで組織活動を展開するのではなく、リアルな場で「予想外」の接触機会を生んでいくことが重要です。

自分の業務に限らず、他の仕事や働き方に触れ、自らを省みる機会をつくっていくことです。

以上、これからの組織デザインとしてお話してきました。

会社であれば、一堂に会して同じ空間・時間を共有できますが、リモートワーク環境だと個人の空間、個人の時間のなかに仕事が位置づけられるようになります。

このバラバラの状況にいる個人とチームや組織をどう融合していくかが重要でしょう。

今までの組織デザインは、ホラクラシー型組織やティール組織など「組織構造」に注目することが多くありました。

これからは、組織の「型」ありきではどうにもならない。100チームあれば100通りの「型」ができあがるはずです。

個人の生態系を意識して観察し、多様性に対応する柔軟な組織づくりが必要です。

ここまでのまとめ

- リモートワーク環境では、チームを起点とした組織デザインが重要になる。チームにおいては、①Job Design ②Feedback ③Communication ④Team Maintenanceの機能を強化していくことが求められる

- 一方で、チームの強化に偏れば、組織とチームの分断が生まれる

- 組織とチームの融合を果たすことが重要

- そのためには、組織文化を共有する機会や組織学習を促す機会が必要

Guest Talk「RealやOfficeの価値はどう変わる?」

神谷さん:ここからはThink Lab井上さんと「アフターコロナにおけるオフィスのあり方」について対談をしていきます。

井上さん:Think Labの井上です。

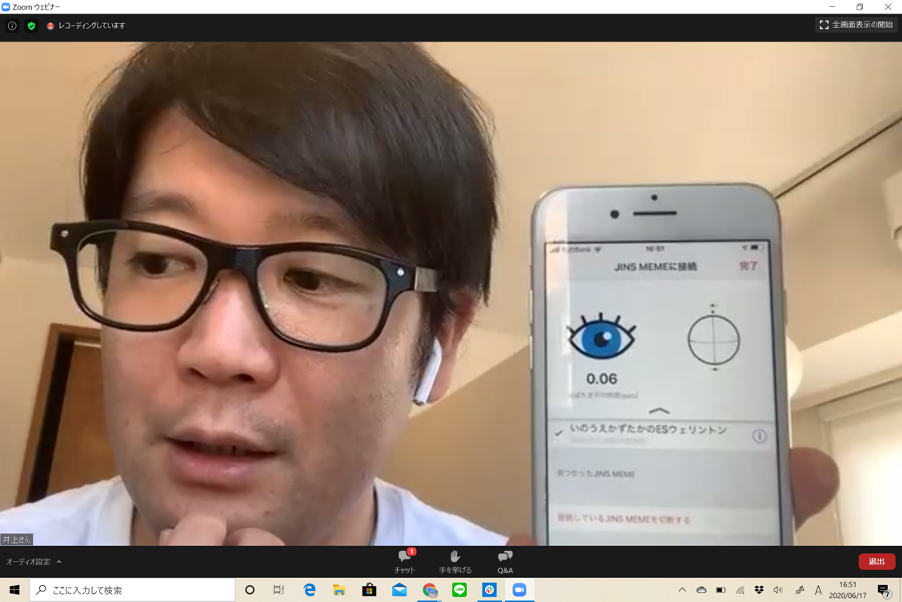

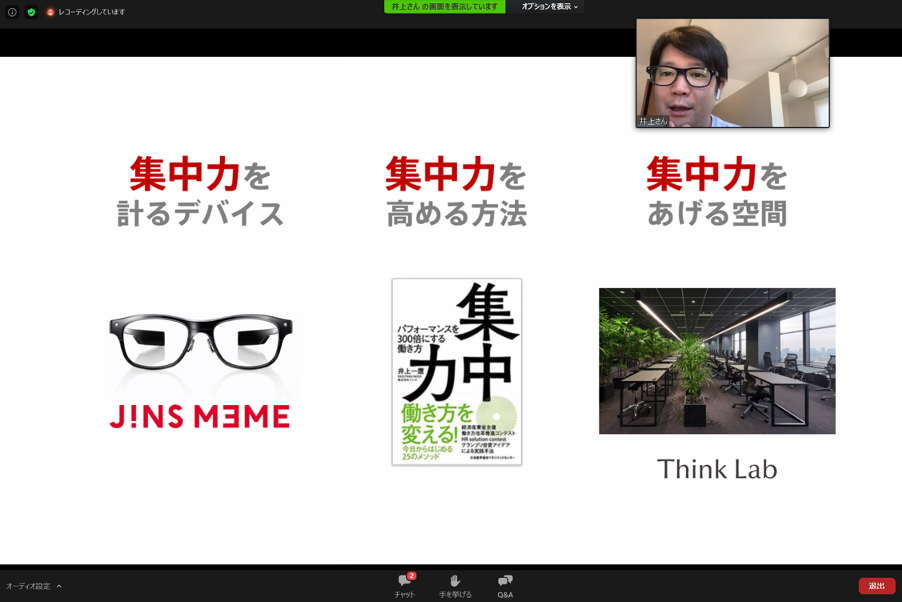

私はメガネのJINSで、人間の目の動きから「人間がどのくらい集中しているか?」をチェックするデバイスを開発しています。

【人物紹介】井上 一鷹 | 株式会社Think Lab 取締役

私は戦略コンサル出身で、明け方まで仕事をしているハードワーカーでした。

自分の実体験から、「どのような状況になると人は集中できるのか?」が気になるようになり、研究を開始したんです。

今では、「オフィス空間でどうすれば集中できる環境が提供できるのか」をテーマに事業を興し、Think Labで研究を進めています。

コロナ前、オフィスは1番仕事に集中できない場所でした。なぜなら、オフィスにいると同僚やスマホが邪魔してくるので集中力が途切れてしまうのです。

そこで、コロナ前のオフィス環境ではCo-work(皆で一緒に働く場)だけではなく、Deep-think(1人で集中して仕事をする場)が必要だと言われていました。

withコロナになると、オフィス環境はどのように変化するのでしょうか?

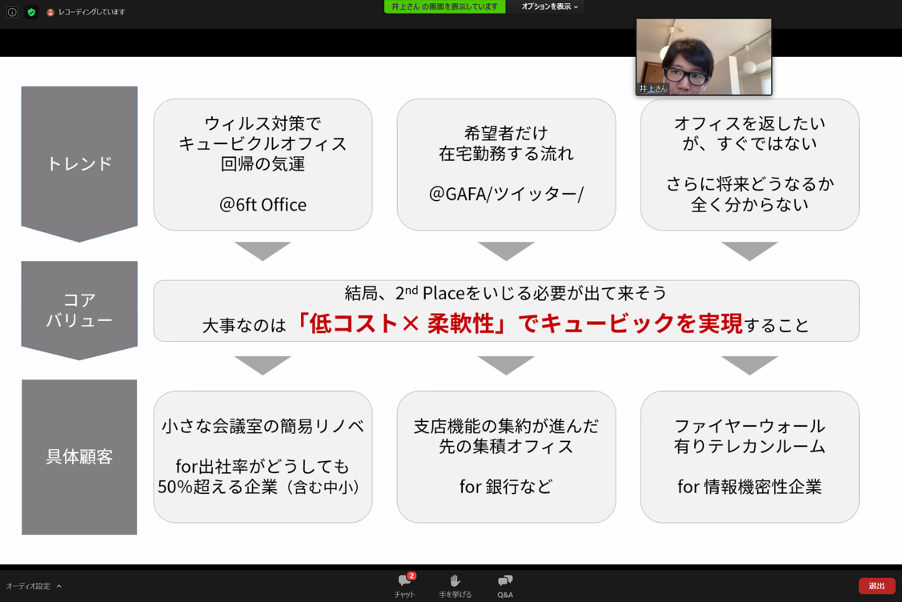

withコロナでは、キュービクルオフィス(囲いがあるオフィス)が求められるようになりました。

ひと昔前は、この区切り型オフィスが主流だったのですが、仕切りをなくしてオープンなオフィスを作ろうという時代の流れがありました。

しかしwithコロナでは、ひとつ前のトレンドである区切り型オフィスにシフトをしているのです。

ただ、今の環境にあわせてデスクに仕切りの壁を作ったとしても、数年後にどうなっているか分かりません。

業績も落ちている今、「コストをかけてデスクに区切りの壁をつくるべきなのか?」という議論が生まれています。

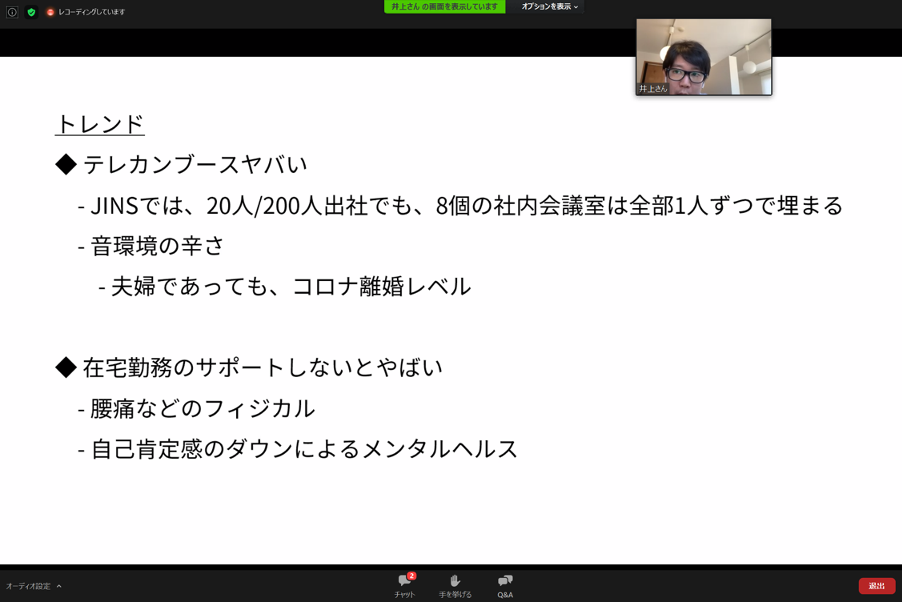

その他にも、withコロナではテレカンブースが足りていないという問題があります。

2人以上が同じ空間にいる状態で、それぞれ別のテレカンに入ってることは相当ストレスですよね。自宅で、夫婦同時に別のテレカンに入る場合、とても辛い状態と言えます。

アフターコロナのオフィス環境は、主に次の3つが変化すると考えています。

1 無計画な出会い

今まではオフィス賃料にコストを割いていましたが、アフターコロナは完全にオフィスをなくす企業が出てくるため、「無計画な出会い」がなくなる点が特徴です。

今私たちがおこなっているように、オンラインでつなげば「無計画な雑談」をすることは可能です。しかし、オフィス内のスペースで偶然出会って雑談をする、という無計画な出会いは激減してしまうのです。

2 見取り稽古

次に変化する点として、上司の背中を見て五感を使い稽古を受けるという剣道の見取り稽古のような教育が出来なくなってしまいます。

3 教会機能

アフターコロナのオフィス環境には「教会機能」が必要だと考えています。

副業・複業が解禁されて自由に働ける中で、わざわざ法人に所属する意味を確認する場が必要です。

教会に集まり、同じ宗教の信者として繋がりを確かめ合うような、「教会機能」をオフィスに持たせることがポイントになると考えています。

オフィスの総務から情報システム部に比重が動く!?

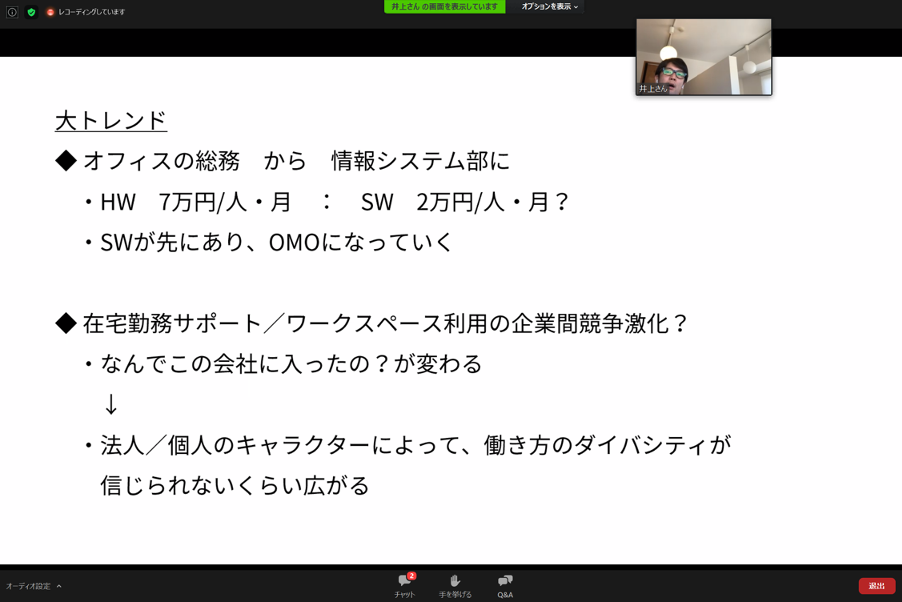

井上さん:アフターコロナでは、今までの総務機能が情報システム部のような役割を担う可能性が高いです。

今までは、オフィスを決める際に場所を選び、どのようなPCや機材を置くのかハードウェアを決めていきます。

都心部では、1人約7万円のガジェット予算が与えられ、その後に情報システム部が月2万円ほどの予算内で投資をしていく流れが一般的でした。

しかし、今後はソフトウェア側(情報システム部)に投資をすることが必要となりますよね。

働きやすいオフィス環境のガジェットをそろえることよりも、リモートワーク環境で仕事がはかどるツールを提供していくことが求められるでしょう。

総務ではなく、デジタルイシューに詳しい情報システム部の人が、社員のこと・UIUXを考えて「どのハードウェアを使うべきか?」と決めていく流れになると考えています。

神谷さん:今までハードウェアを手厚くして、事業を展開していくことを重要視してきましたよね。

自分の会社が、どういう要因でパフォーマンスをあげているのか?という点に注目して、客観的に振り返るタイミングかもしれません。

井上さん:アフターコロナでは、会社選びが変わると思っています。

ワークライフバランス系の人たちと、ワークアズライフの人たち、それぞれ明らかにコミュニケーションの幅や頻度が変わってきますよね。

この変化を理解して企業選びをしなくてはならないでしょう。

神谷さん:ビフォーコロナのときでも、福利厚生のオプションを自分で選べるようにしている企業はいましたよね。

今は副業・兼業が進んでいるため、雇用契約を働き手が選べることが増えてきています。

この変化の中で、「良いキャリア」というのも変わってくるでしょう。キャリア観が変わっていくだろうなと思います。

井上さん:一昔前は、商社マンでバリバリ働いてて年収○○万円!という1つの成功の形が決まっていました。

今後は、成功の形が必ずしも1つではなくなりそうです。選択肢が多くあるからこそ、若い世代の皆さんにどのような価値観を提示できるかは難しいですね。

神谷さん:私のように、自分の会社を持ちながら兼業をするという働き方を学生さんに話すと、以前は「その働き方は不安になります」と言うような、ややマイナスな意見が多くありました。

最近になって、この働き方に共感してくれる方も出てきたなという印象です。

ウェビナー参加者とのQ&A

Q:立地メリットを武器にしてきた企業の母集団形成は変わるのか

井上さん:ターミナル駅の近くにオフィスを構えていた企業の立地メリットはなくなりますよね。ただ、企業によってはブランディングとして「この駅に本社を置く!」と決めている企業もあります。

神谷さん:小規模な企業であれば、従業員の住まいの近くにオフィスを構えることも検討すると良いですね。

Q:リモートワーク環境化で「個人の知性の底上げ」に対して組織ができることは何か

井上さん:知的好奇心が足りないアッパーの方は変えられるのか?という点では課題があると思っています。

コンテンツを理解する力は、歳を重ねても問題ないと思いますが、歳を重ねた方に対して「自発的な好奇心」を教え続けることは難しいですよね。

神谷さん:40代50代の年齢になると、過去の経験を一度捨てさることは非常に困難でしょう。

現代と、今までご自身が学んできたことにズレがあることを、どうやって気付いてもらえるか?という視点が大事だと思います。

知性は、好奇心と両隣にあるものです。知性と好奇心、両方を高めるためには、さまざまな環境に飛び込み、主体的な経験を積むしかないのではと考えています。

Q:リモートワーク環境では偶発的な出会いが少なくコラボレーションが起こりにくいのでは?

神谷さん:たしかに、異分野の人と話しているときに、新しい発想が生まれたりしますよね。さきほどの組織学習の話でも扱った問題ですね。

井上さん:自分で「この話は〇〇さんと話したい」と思ったときに、すぐ連絡できる人がいるといいと思います。

とは言え、「この話は〇〇さんと話す」と決め過ぎてしまうと、考え方が偏ってしまうリスクもあるでしょう。

神谷さん:会社に属しながら外部のネットワークをどれだけ持てるか、ということも重要だと思います。

最後に

神谷さん:今回は2回に分けて『リモートワークと組織デザイン』というテーマでお送りしてきました。

リモートワーク環境では、どのような組織設計にすべきか、どのようなオフィスデザインにすべきかという2点を中心にお話をしました。

井上さんからお話があった、オフィスの教会機能や見取り稽古の重要性、偶然性が大事という議題は、とても興味深いものでしたね。

井上さん:本日お話したテーマを自社に持ち帰り、ぜひ皆さん話し合ってみてください。

オンラインとオフラインをどう両立させていくのか、オフィスにはどのような役割・機能を持たせるべきかを議論していくべきです。

経営層が議論し合った内容は社内全体に展開して、会社全体で向き合っていくと良いなと思っています。

■イベント概要(本イベントは6月10日(水)と17日(水)に実施)

https://vwlevent20200610.peatix.com/

■Virtual Workplace Lab.とは

2020年5月、ポストコロナ時代の「職場」の在り方や働き方を探求することを目的に設立された研究プロジェクト。従来の職場環境が、バーチャルな環境にシフトすることによって生まれる効果や不整合について研究知見を提供。丹念な文献リサーチと企業調査を繰り返し、実践的なノウハウの提供を推進していきます。

--------------------

今こそ知っておきたい「人事データ活用」の具体的なノウハウをご紹介!

組織改善に必要な人事データを収集・活用して組織変革を促す「HRDX(人事DX)」。しかし、多くの企業が「具体的にどうやって人事データを活用していけば良いかわからない」といった悩みを抱えているのではないでしょうか?

今回のHRDX CAMPでは、人事データ活用に関する有識者3名をお招きし、人事データ活用の具体的な方法や実践事例を解説します。無料で視聴できますので、この機会にぜひご参加ください。

【こんな方におすすめ!】

- 人事データ活用が重要だとは思っているが、具体的な進め方のイメージができない

- 既に人事システムを導入はしているが、使いこなせていないように感じている

- 「戦略人事」や「ピープルアナリティクス」といった内容に興味がある