働き方改革による生産性の向上・効率化、コロナ渦によるリモートワークへの対応やIT導入の加速など、あらゆる職種、業界でDX化が進んでいます。

このような中で、企業における「経費精算」についても電子化の波が訪れています。2022年1月には、電子帳簿保存法の改正が控えるなど、日本全体としても企業の紙文化からの脱却が始まっているようです。

今回、HR NOTE編集部では経費精算システム『ジンジャー経費』を運営する坂口さんに、今後の企業のバックオフィス業務のあり方についてインタビューを実施。

現在のバックオフィス業務を取り巻く環境の変化から、経費精算システムを導入するメリットや実現したいビジョン・世界観までご紹介いただきました。

また、後編では、経理担当者や従業員にもインタビューを敢行し、実際にジンジャー経費を活用した担当者ベースの本音もお届けします。ぜひ、最後までご覧ください。

坂口 友紀|jinjer株式会社 経理ビジネス部 部長

大手信託銀行・リクルート(分社化に伴い、リクルート住まいカンパニーへ)にて、営業〜新規事業開発に従事。新規事業開発時代は、駐車場シェアリングサービスやハウスクリーニングのマッチングサービスなど複数サービスのローンチに携わると共に、サービスの撤退まで経験。その後、jinjerのビジョンに共感し、ジンジャー経費などのプロダクト機能開発に取り組んでいる。

目次

「ルーティン業務からの解放」で、まずはバックオフィスの効率化を

ー本日は、お時間いただきありがとうございます。まず、働き方改革やDX化という企業の流れがある中で、バックオフィス業務における電子化の流れは現在どれくらい進んでいるのでしょうか?

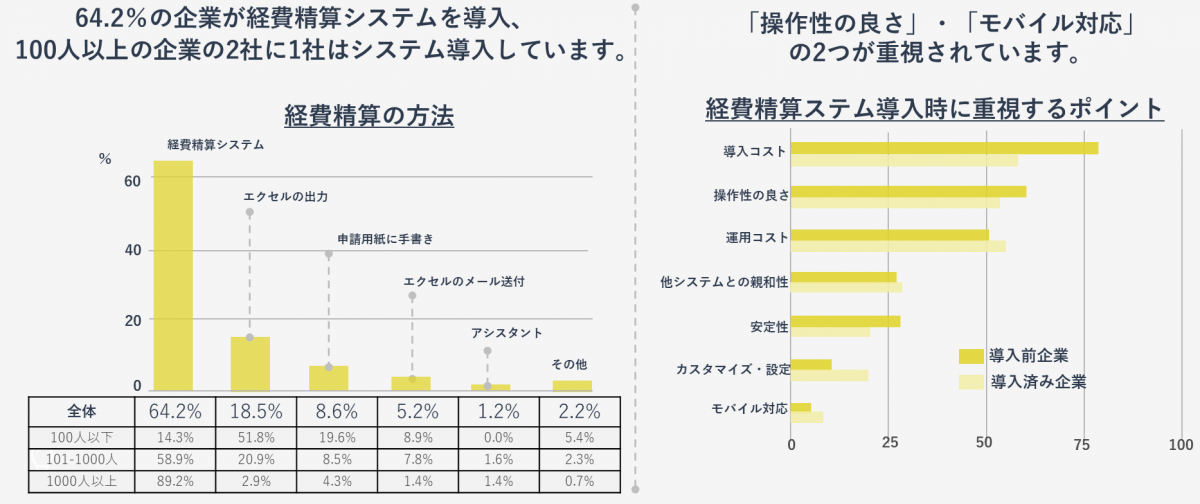

データを見ると、日本国内の中小企業約400万社のうち、64.2%の企業が経費精算システムを導入しています。また100人以上の企業の2社に1社がシステムを導入しているという調査結果もあるなど、従業員規模が拡大するに連れて、バックオフィス業務のシステム化やIT化は必須の状況となっています。

バックオフィスで働く方々は「ルーティン業務をいかに効率的にミスせず進めることができるのか」といったような観点で仕事を進めることが多いと思います。

このルーティン業務をテクノロジーの力でいかに効率化できるかについては、日本の経済全体として人手不足が続いていく中で、国としても多くの投資をして取り組みを進めているところです。

「2025年の崖」とも言われますが、2025年までに日本のIT化が進まなかったら、1年で最大12兆円の経済損失が生じると言われています。デジタル庁ができたり、直近では2022年に電子帳簿保存法の改正がされたりと、ここ数年で更に電子化の流れは進むことでしょう。

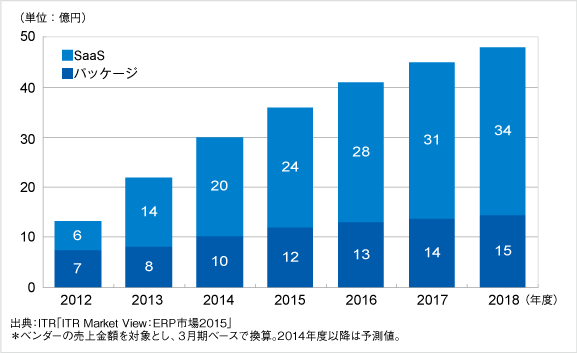

その中で、さまざまなクラウドサービスが市場にも出てきているので、経費精算システムに限らず、こういった市場の伸びは今後も続くことが予想されています。

ー実際にお客様の声を聞くことも多いと思いますが、どういったきっかけで導入を検討する企業が多いのでしょうか。

まず、新型コロナウイルスの感染拡大によって、強制的に会社に来れなくなったというハード面における社会的な変化はとても大きかったと思います。

一番わかりやすいのは、「オフィスが本当にいるのか」といった観点から経費精算についてもご相談いただくケースです。

そもそも、会社としては経費精算を極力無くした方が良いと考えており、経営者が「定期代を固定で払う必要無かったのではないか」「このコストって削減できるのではないか」といったことに具体的に気付くポイントが訪れたことがきっかけとなって、経費精算システムの導入を検討される企業様が多くなっています。

実際に、お客様と商談をしていても、このような悩みを普通に相談されますし、「経費精算システムを導入しない」といった断られ方をすることも減ってきていますね。

また、2022年の電子帳簿保存法の改正などに代表されるように、法改正をきっかけに対応を進めたいと考える企業様も多くいらっしゃいます。

新型コロナウイルスの感染拡大による外部環境の変化、および法改正による問い合わせが最近はとても多くなっていると感じています。

システム化で余った時間は、経営陣に寄り添った業務ができるようになる

とはいえ、紙やExcelといった方法で経費精算をおこなっている企業もまだまだ多いのが現状です。なので、市場環境の変化や各社の働き方に対応する形でシステムを提供することが大事になります。

ーまだ紙文化が残っており、システム化・IT化が進んでいない企業について、その原因はどのようなところにあるのでしょうか。

まず、経営者の方々がシステム導入に重きを置いていないこと、バックオフィス業務にお金を掛けることはコストだと捉えている場合が多いことが挙げられるでしょう。

メンバー側からシステム導入に関する提案をもらっても、経営者が売上を伸ばすことに集中しているようなケースでは、なかなかシステム導入に踏み切れない場合が多いと思います。

また、現場の視点からいくと、クラウドやDXといった言葉やシステム自体の存在を知らない、または知っていても「自分の仕事が奪われる」といった不安感を抱えているケースが存在します。

こういった場合には、今おこなっているルーティン業務は誰でもできること、そしてシステム導入は自分たちの仕事に割く工数を別の部分に使うためにすることであるということを、事例をもとに丁寧に伝えてあげることが必要となります。

特に、バックオフィス業務は経営陣と近い距離で仕事をすることも多いので、より経営に近しい部分を担えるように考え方を変えてあげるサポートが大事ではないでしょうか。

ー特に従業員の少ない企業において、経営者がシステムにお金を払うことをコストに感じている場合に、どのようにシステム導入の重要性を伝えているのでしょうか。

中小企業や従業員数が少ない企業では「属人的な運営によるブラックボックス化のリスク」の観点があることを伝えています。

確かに、経営陣のシステム化に対する意識は、会社の規模が大きくなることによるルーティン業務のコスト増により強くなるケースが多いです。そのため「業務効率化によるコストダウン」をメインのシステム導入目的とすると、従業員数が少ない段階では経済的なインパクトも少なく感じられるでしょう。

しかし、実際に意識すべきなのは、「バックオフィス業務を1人しかできない」といった状態のまま経営を続けていると、もし不在の場合に業務をカバーすることがなかなか難しいという点です。バックオフィス業務は誰もできない瞬間に会社が終わってしまうので、属人的な運営をし続けることは会社にとって大きなリスクになります。

また、属人化が進んでしまうことで、いざ引継ぎをすることになった際に余計な工数が掛かったり、時には不正に繋がってしまう可能性もあるわけです。

「バックオフィス×DX」に取り組む企業にとって‟経費精算”は外せない

ーバックオフィス業務の中でも、特に経費精算をIT化することは多くの企業の関心事の1つだと思います。改めて、経費精算システムを導入するメリットについてご紹介いただけますでしょうか。

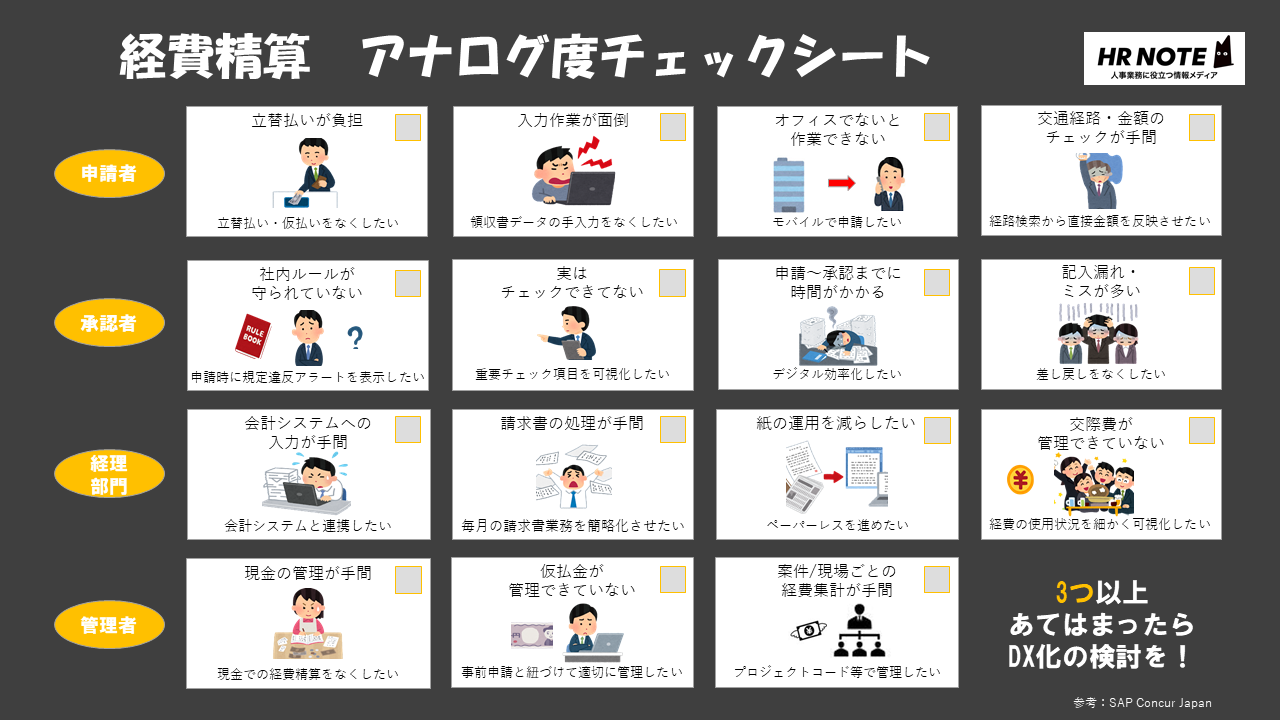

企業の中で経費精算に関わる人を分類すると、大きく分けて3つの立場があると思います。

まず、購入したものを経費として申請する「申請者」、次に申請されたものを経費として承認する「承認者」、そして承認されたものを企業として管理・処理する「経理担当者/管理者」です。

まず、経理担当者/管理者は、経費精算システムで適切な仕訳をおこなうことができれば、従業員が立替してくれたお金を問題無く振り込むことができたり、また企業として会計システムで会社経営の根幹となるデータを作る際の手間が省けたりします。

データ基盤が整っていないと会社の販管費をすぐに知りたいとなった際などにわからない、といったことも起こり得ますので、これらは、予実管理をおこなう経営者からしても大事なことです。

また、承認者としては、「リモートワークなのに承認するためだけに会社にいちいち行かないといけない」といった手間はなくなりますし、申請者側も同じくで、これまで約30分以上掛かっていた経費精算に掛ける時間を大幅に削減できるでしょう。

【経費精算アナログ度チェックシート】

一般的に、サラリーマン1人当たりが1ヶ月あたり領収証を平均6.5枚使っており、その経費精算にかかる時間が48分だというような定量的なデータも出ています。

- 財布で領収書を保管し、それを経費精算のタイミングで取り出して貼り付ける

- 交通費として掛かった額を経路など思い出して検索しExcelにまとめる

- 上司に「すみません。承認もらっても良いですか。」といったようなやりとりをする

このような工数や無駄を減らすことができることに、従業員は大きなメリットを感じることでしょう。

この他にも「会社のお金を立替するの嫌だな」と感じる方の不安感を減らしたり、「ちょろまかして、お金いっぱいもらおう」といった方の不正を未然に防ぐことも可能です。

ー実際に、経費精算システムを導入すると、どれくらいの工数を削減できるのでしょうか。

一般的な平均値は75~80%で、最大9割の時間的な工数削減は可能です。

経費精算に要する生涯時間は約52日間であり、それに144万掛かっていたとするならば、8~9割削減できるだけで、1人当たり110~120万円も削減できるという計算になります。

ただ、それ以上に経費精算システムの導入には様々なメリットがあると考えています。

経理部や経営者の時間的な工数削減はもちろんですが、属人化することへのリスクや人為的な処理によるミスを減少させることができることも大きなメリットです。

また、各従業員は、生産性の高まった時間を売上に繋がる業務のために多く使うことができるので、自身の生産性が上がることでしょう。

ゆくゆくは「経費精算」というもの自体が全て自動化されていて、人がほとんど手を加えなくても良い形を実現することができれば、すごく便利だなと思います。

ジンジャー経費を、企業の「お金」を管理するプラットフォームへ

ーそれでは、ジンジャー経費とはどのようなサービスなのか、その魅力について教えてください。

ジンジャー経費を含めたジンジャーシリーズは、バックオフィス業務に関わる全てのシステムを1つのプラットフォームに統一することで、従業員から管理者までがラクにシンプルにバックオフィス業務をおこなうことができるようにするサービスです。

各業務ごとに個別にシステムを導入する必要はなく、バックオフィス業務を担当する方全員が「同じ外観」「同じUI」「同じ使い方」をすることができるようになります。

そのため、ユーザーがストレスを感じることの少ない、誰もが使いやすいUXを実現していると思います。

また、人事情報に関するマスターデータを基盤としそこから各業務におけるプロダクトを繋げているため、「従業員情報が変更になった」というような場合でも情報変更が簡単で、精算や申請の処理に関する連携面でもシームレスな形で運用することが可能です。

なので、特にバックオフィス業務を兼任している方にとって使いやすいシステムなのではないかと思います。

また、経理担当者としては、仕事の中にある一部分でしかない業務である経費精算に対して極力コストはかけずに、スムーズに登録したいし、極力ミスがないようにしたいというのが本音ではないでしょうか。

そうすると、現在の会社独自のルールをそのまま実現できるのか、承認漏れが出ないようなアラートが鳴るか、といった細かい部分についても押さえておく必要があると思っています。

システムを導入することで、管理者側の工数が逆に増えてしまっては意味がありませんよね。ジンジャー経費は、このような観点でも日々改善を続けています。

ージンジャー経費の提供を通じて、今後実現していきたい世界観について教えてください。

まずは、経理に関するプラットフォームとして市場のシェアを高めていくことに注力していきます。そして、その上で経理・財務・会計という三つの観点から、会社が扱う経営資源である「お金」の部分のプラットフォームとしてカバーしていくことができれば嬉しいですね。

直近の具体的な部分でいくと、請求書の発行から送付、および受け取ったものを管理するところまでデジタル化できるようにしていきたいと思っています。また、デジタルマネーへの対応なども今後はしていくことになるでしょう。

たとえばの話ではありますが、出張時にジンジャーで新幹線や飛行機が予約でき、その予約情報が会社のデータベースに入ることで、自動で請求が会社に来て保管されるような仕組みなどができれば、経理部がおこなう仕事はほとんどなくなり、一応データだけチェックしくといった世界も実現できるかなと思います。

これまで経理担当者がおこなっていた業務工数を大幅に削減し、その時間を別の部分に活用することができるようにしていきたいと思っています。

ー最後に、HR NOTEの読者に向けてメッセージをお願いします。

今回、10月にジンジャーは人事担当者向けのサービスから、バックオフィス業務全般をカバーするサービスへとリブランディングをおこないました。

このような中で、ジンジャー経費は、経理業務のプラットフォーマーとしてお客様のかゆいところまで手を届けながら解決できるようにシステムをアップデートしていきたいと考えています。

また、ジンジャーの強みの1つはサポート力でもあると思っています。導入して終わりではなく、お客様と一緒に業務効率化を推進することができるのがジンジャーというサービスです。

もちろん無限に何でもできるわけではないですが、「世界で最もお客様を大切にする」という会社のフィロソフィーに沿ったサービスを作っていきながら日本全体のDX化を推進し、世界に羽ばたけるようになっていきたいと思っています。

ー坂口さん、ありがとうございました。

▶後編はこちら:「忙しいビジネスパーソンに優しい」ジンジャー経費を使ってみた‟ホンネ”をjinjer社員に聞いてみた|『ジンジャー経費』インタビュー取材②