こんにちは、HR NOTE編集部 働き方改革プロデューサーの井上です。

各社での取り組みが増えてきている「テレワーク」についてご紹介。一言でテレワークといっても、その取り組み方法や期待できる効果はさまざまです。

今回は、テレワークが注目される背景や、テレワークの種類、テレワークで意識したいことなど、テレワークに関するノウハウを、コクヨの坂本さんにお伺いし記事にまとめました。

是非、ご覧ください!

【人物紹介】坂本 崇博 | コクヨ株式会社 ワークスタイルコンサルタント/働き方改革PJアドバイザー/一般健康管理指導員

目次

働き方改革で重要なのは「自社のグランドコンセプト」を描くこと

働き方改革の「特徴的な2つの実例」と「計測方法」

働き方改革で「オフィス空間づくり」は重要なのか

「意味のあるフリーアドレス」にするために必要な考え方

健康経営による4つのメリットと、その取組み方法とは

\HR NOTEが提供する無料ウェビナーの視聴予約を絶賛受付中!/

テレワークの種類と注目される理由

テレワークの種類|「モバイルワーク」「在宅勤務」「サテライトオフィス」

-テレワークを導入している企業が増えてきている印象を受けますが、そもそも、テレワークにはどのようなやり方があるのでしょうか?

坂本氏:テレワークの種類は大別すると3つあると考えています。

1つ目は、カフェでおこなうようなモバイルワークという形態のテレワーク。2つ目は在宅勤務でのテレワーク。そして3つ目がサテライトオフィスでのテレワークです。

モバイルワークは、ノートパソコンやスマートフォンなどモバイル端末を活用して外でも仕事ができる働き方です。かつては外出や出張が多い営業が対象として多かった印象ですね。

一方で在宅勤務の場合は、ダイバーシティの観点で「育児・介護があって会社に出勤はできないけれど働く意欲は旺盛です」という方を対象に、在宅でも働けるようにしたものです。

そしてサテライトオフィスは、本社や支社でも自宅でもカフェでもなく、「小規模なオフィス」で仕事をおこなうイメージです。サテライトオフィスには、本社と同様の仕事ができるようにプリンターなどのオフィス環境が整っており、シェアリングオフィスとなっているところもあります。

-サテライトオフィスは最近良く聞きますね。

坂本氏:さらに「郊外型サテライトオフィス」というものも出てきています。これは、都市部から少し離れたところにサテライトオフィスを構えて、そこで仕事をする働き方になります。

介護や育児への対応、ハンディキャップを抱えている、通勤ラッシュの負担が大きいなど、何かしらの理由で通勤がしにくい方々がいます。

ただ、家では生産性高く仕事ができず、オフィスのような環境で仕事がしたい。そうなったときに郊外型サテライトオフィスが注目されています。

社員の通勤にかかる時間・身体的負担・ストレスなどのデメリットを解消する効果も期待できますし、郊外のため都心に比べてオフィスの賃料を抑えることもできます。

テレワークに期待する「生産性の向上」と「労働力の確保」

-テレワークが注目されている理由はなんでしょうか?

坂本氏:「生産性の向上」と「労働力の確保」この2つが大きな理由になると思います。

モバイルワークの場合は業務の生産性向上。在宅勤務や郊外型サテライトオフィスは労働力の確保の意味合いが強いように思います。

国としてもこの2つを目的にテレワークを推し進めています。その理由としては、少子高齢化による労働力不足です。2060年になると労働力人口が現在の約半数になると言われています。

そうなると何が起こるか。「人手不足倒産」が多発してしまうんです。資金もあるし事業ニーズもあるけれど、それを支えるヒトがいない。そういった状況で倒産してしまう。

人手不足倒産は今でも一部で起こっていることです。そこで日本政府は「一億総活躍社会」の実現を掲げ、生産性向上、労働力確保に力を入れています。

-そう考えると、これからテレワークは非常に重要なものになってきますね。

坂本氏:そうですね。企業側も労働力は当然ほしいし、生産性を上げるために通勤や外出などの移動時間を極力省いてあげたいと考えると思うんです。

これからは、テレワークのような選択肢を持った企業経営が重要になっていくと思いますし、それを可能にする技術の進歩がありますからね。

コクヨのテレワーク事情を聞いてみた

-コクヨでのテレワーク事情についてお聞かせください。

坂本氏:私はコクヨに入社して15年くらい経つのですが、入社した2003年当時からテレワークを試みていましたね。

もちろん上司と合意してその時から当たり前のようにノートパソコンを使って外出先で仕事をしていました。特に私は結構外にいることが多くて「たまには会社に来てくれよ」と言われるくらいに会社にいなかったですね。今でも、週のうち2時間くらいしか会社にいません(笑)。

出社しても、ずーっと歩きながら、さまざまな人とコミュニケーションしています。仕事がしたいのであれば外出します。ですので、コミュニケーションをとるために出社している感じですよね。

2000年前半を振り返ると、パソコンは重かったですし、電池はすぐ切れますし、通信も不安定でした。しかし現在は、電池が長くもつようになって、Wi-Fiで高速通信できるようになってきており、「やりやすくなったな」という実感はありますね。

-在宅勤務に関してはいかがですか?

坂本氏:在宅勤務に関して、コクヨでは「育児または介護のために在宅勤務を希望する人」がメインの対象者になっていますが、ここ数年は、その枠を取り払ってさまざまな形で在宅勤務にチャレンジしています。

トライアンドエラーを繰り返しながら、コクヨにとって適した在宅勤務のあり方を検証している段階です。

仕事の内容によっては在宅勤務が難しい場合もありますし、個人の性格や仕事のスタイルによっても違ってきます。人によっては在宅勤務をすることで、「家庭と仕事が混同してしまい逆にストレスが溜まってしまう」ということもあると思いますので、本当に試し試しですね。

たとえば、在宅勤務を希望する人に一定期間の在宅勤務を実践してもらった後、「やってみてどうだったか?」「上手くいったところ、いかなかったところはどこか?」「部署やチームメンバーとのコミュニケーションは上手くいったか?」などと聞きながら、一つ一つ土台づくりをおこなっている途中です。

テレワークをする上で考えたい「コミュニケーション量」

坂本氏:テレワークが普及していく一方で、「会社に帰ってこない人たちが増えはじめたな」という印象もあります。

私のような人間は、もう外や家で働くのが当たり前なのですが、そうなるとコミュニケーションが不足するという課題が出てきます。

ですので、チャットやスカイプといったICT(Information and Communication Technology)ツールを導入して、コミュニケーションを補完していく必要があります。

それに慣れている社員は、しっかり活用してコミュニケーションを取っていると思いますが、うまく活用できない人が多い印象があります。

業務上必要なコミュニケーションはもちろんですが、離れているからこそ重要になってくるのが、ちょっとした思いつきや気づきなどを共有するインフォーマルコミュニケーションです。

ICTツールの活用においては、このインフォーマルコミュニケーション活性化の視点も忘れないでほしいですね。

-ICTツールの活用とコミュニケーションは意識したほうがいいですね。

坂本氏:孤立感が高まると会社への帰属意識も薄れていく傾向があります。フリーアドレスですらそういった傾向がありますからね。

たとえば、フリーアドレスになると部下はなるべく上司から離れて仕事をするといったことがあります。

テレワークを実施することで、お互いの心が離れてしまっては意味がありませんので、Face to Faceでのコミュニケーションの機会を定期的につくるのも大事ですね。

-コミュニケーション促進のためのルールは何かありますか?

坂本氏:特に施策といったものはないのですが、私の部署では定期的に「目的が曖昧な部内のミーティング」を実施しています。

私は働き方のコンサルをしているので「目的のない会議はよくない」とよく言っているのですが(笑)。この場合は「めったに会わないから会おう」がミーティングの目的と言えるかもしれませんね。

-なるほど。半強制的に会う機会をつくっているのですね。

坂本氏:ふとしたコミュニケーションから新しい発想が生まれて、事業が拡がることは良くあります。

海外の企業では、「もっと多くのコミュニケーションを取りたい」といった理由で、遠隔勤務からオフィス勤務へと戻したという事例もあります。

今ある仕事をこなすだけならテレワークでも十分かもしれませんが、変化の激しいこの時代において、新しい価値を生み出していくためには、多くの人間がアイデアを出し合う「共創」が必要です。

やはり、直接会って話をしている中から、ひらめきやイノベーションが生まれてくることが多いと思います。

坂本さんが考える「共創」を生み出すためのテレワーク

-テレワークと「共創」のバランスも考えていく必要がありますね。

坂本氏:将来的には、各地にサテライトオフィスがたくさんあって、そこに企業の垣根を超えたさまざまな業種・職種の方が訪れて、そこからイノベーションが生まれるようになってくると非常におもしろいと思っています。

これからは企業という概念がすごく曖昧になると考えていて、優秀な人材は1社だけでなく、多くの会社に所属できるようになると思うんです。

国の方針で、労働力不足を補うために副業が促進され、多くの働き方を選択できるようになってきています。雇用の流動性がますます高まります。

そうすると、一人の人間が場所に捉われず複数の会社で働くことが当たり前になり、違ったバックボーンの人たちが一緒になって新しいことを生み出すようになると思うんです。

-個人が1社に縛られる時代ではなくなってきているわけですね。

坂本氏:また、テレワークが浸透していけば、当然社内で働く社員の数が減るので、「自社のオフィススペースは極力少なくてもいいのではないか」「空きスペースを有効活用したい」と、シェアリングオフィスの考えが進んでいきます。

今やカーシェアリングが当たり前になりつつあります。オフィスに関しても、シェアリングオフィス内にサテライトオフィスを置いている企業は多くあり、今後はシェアリングオフィス内にいる企業同士で「共創」が生まれてくるかもしれませんね。

テレワークは「最適な働き方の選択の一つ」にすぎない

-テレワークの導入を検討が進まない企業は、どのような部分がネックとなっているのでしょうか?

坂本氏:もちろん、問題となっているポイントにもよるのですが、まずは「管理職が管理できないリスク」が上げられます。

たとえば、在宅勤務中にトラブルが起こった場合です。階段から転んで足を怪我した。包丁で指を切った。何が労災にあたるのか。

「在宅勤務中に起きたトラブルについては、会社がすべて責任を追ってください」と言われるのであれば、「何が起きるかわからなくて怖いので会社にきてください」となるじゃないですか。

次に「情報漏洩リスク」ですね。個人情報などの機密情報が漏れてしまう可能性は、やはり社内よりも社外のほうが高くなるでしょう。そこのセキュリティの質をどのように担保していくか。

また、「評価制度」もテレワークを実施していく上で無視できない問題になるかと思います。

営業であれば売上数字という目標があるので、テレワークであっても明確に評価できます。しかし、企画・マーケティング職、サポート職のような成果が見えにくい職種となると、評価基準を再考する必要性が出てくるかもしれません。

-テレワークの浸透を進めるために、どのようなことからはじめれば良いのでしょうか。

坂本氏:「いきなり熱いお湯に入ろうとせずに、ぬるま湯から入って徐々に慣れていく」ようにしたほうがいいと思います。要はスモールスタートで開始することが一番良いと思います。

ある企業では、「まずは上の層から在宅勤務チャレンジ」を実施しています。部長が会社にこない、この日は課長がいない、そのような取り組みをしています。

また、1日会議室を押さえて「今日は課長を除いたチームメンバーで、この会議室で仕事しよう」と、会議室にこもって出社しない状況をつくります。そうすると、“仮想テレワーク”をおこなうことができます。

管理職とのコミュニケーションで問題が起きるか、マネジメントできそうか、その温度感を知ることにつながります。

さらに、一部の部署だけで実際にテレワークを実施してみて、セキュリティ上のリスクについて検証していくことも良いでしょう。

ただし、「『絶対に事件が起きない』という状態にならなければ、GOサインを出せない」という企業については、テレワークの導入は非常に難しいと思います。リスクをゼロにするのは至難の技だからです。

-場合によっては「テレワークを導入しない方が良い」ということもあり得ますね。

坂本氏:そうですね。テレワークは目的ではなく方法なので、最適な働き方を選択した結果としてのテレワークなんです。

たとえば、実験を繰り返している研究職であれば、テレワークは不要だと思うんです。在宅では実験ができませんからね。

営業職においても、「必ず会社に戻ってこい」と言われると効率的な働き方ができなくなる場合がありますが、逆に「戻ってこなくていいよ」と言われると、それはそれで実は不安でストレスになる人もいるんです。

また、「どこでも仕事ができる環境だとオン・オフの切り替えができない」と、不満を抱く人もいます。

ですので、全員が全員テレワークが向いているかというとそんなことはありません。

ただテレワークを導入するのではなく、「誰が」「何の目的で」「どのような効果を期待して」実施するのかを考える必要があります。

企業の生産性を高めるためにさまざまな選択肢があって、その一つがテレワークだというだけなのです。

--------------------

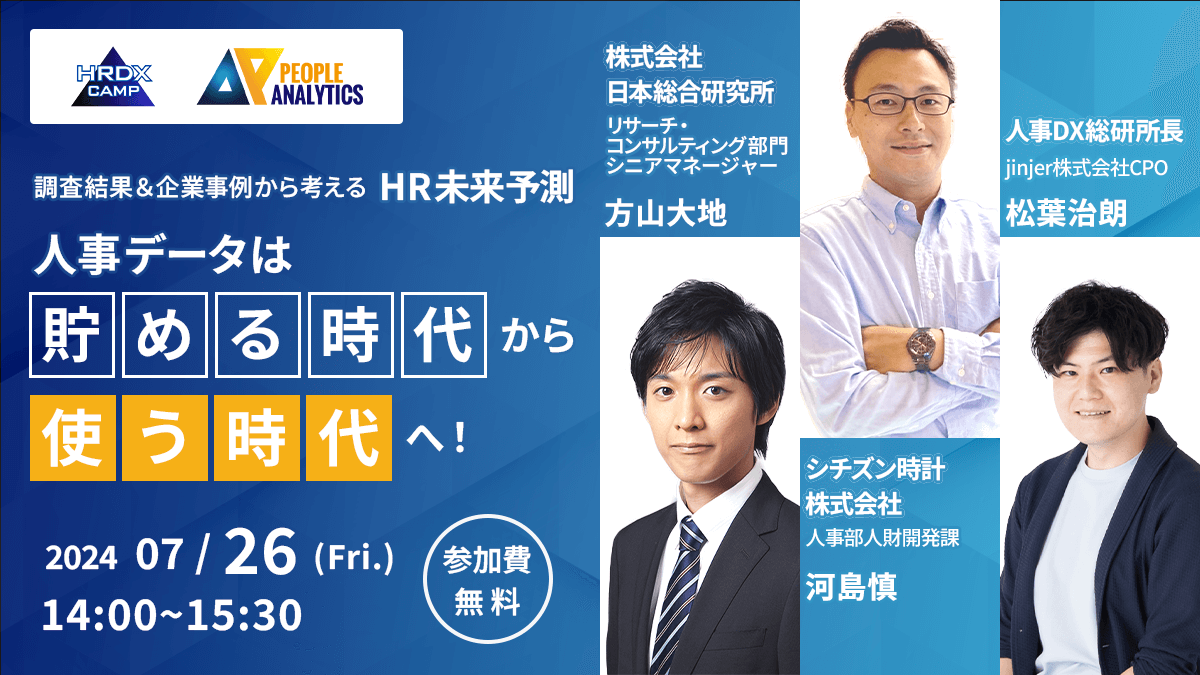

今こそ知っておきたい「人事データ活用」の具体的なノウハウをご紹介!

組織改善に必要な人事データを収集・活用して組織変革を促す「HRDX(人事DX)」。しかし、多くの企業が「具体的にどうやって人事データを活用していけば良いかわからない」といった悩みを抱えているのではないでしょうか?

今回のHRDX CAMPでは、人事データ活用に関する有識者3名をお招きし、人事データ活用の具体的な方法や実践事例を解説します。無料で視聴できますので、この機会にぜひご参加ください。

【こんな方におすすめ!】

- 人事データ活用が重要だとは思っているが、具体的な進め方のイメージができない

- 既に人事システムを導入はしているが、使いこなせていないように感じている

- 「戦略人事」や「ピープルアナリティクス」といった内容に興味がある