こんにちは、HR NOTE編集部 働き方改革プロデューサーの井上です。

今回は「女性の活躍推進」をテーマにコクヨの河内さんにインタビュー。河内さんは、ワーキングマザーを応援するメディア「WorMo’」を運営されており、ご自身もワーキングマザーとしてご活躍されています。

女性が働きやすい社会にするために求められるものは何か。その考え方や企業の取り組み事例を中心にご紹介します。

【人物紹介】河内 律子 |コクヨ株式会社 ファニチャー事業本部 スペースソリューション事業部 ワークスタイルコンサルタント/WorMo’編集長・MANA-Bizアドバイザー/[コクヨの研修]スキルパーク担当

教育出版社にて編集業務・企画職に従事した後、コクヨ入社し、研究部門にて“学び”を研究。ワーキングマザーの働き方や学びを中心としたダイバーシティマネジメントについての研究をメインに、「イノベーション」「組織力」「クリエイティブ」をキーワードにしたビジネスマンの学びをリサーチ。その知見を活かし、「ダイバーシティ」をテーマとするビジネス研修を手掛ける。

目次

働き方改革で重要なのは「自社のグランドコンセプト」を描くこと

働き方改革の「特徴的な2つの実例」と「計測方法」

働き方改革で「オフィス空間づくり」は重要なのか

「意味のあるフリーアドレス」にするために必要な考え方

健康経営による4つのメリットと、その取組み方法とは

「テレワーク導入」は社員の働き方にどんな影響をもたらすのか?

働き方改革に欠かせない「ICTツール活用」を考える

コクヨ流ICTツール活用とプロセス管理ツール『KAKIAGE』をご紹介

働き方改革で「ITインフラ環境」の重要性について考える

働き方改革で「ITインフラ整備」に求められる攻めの姿勢とは?

働き方改革におけるオフィス課題の可視化方法

一番身近な働き方改革「ファイリング」の重要性

\HR NOTEが提供する無料ウェビナーの視聴予約を絶賛受付中!/

キャリア志向の女性は少ない?女性の活躍推進の現状

-2016年4月に「女性活躍推進法」が施行され、女性の活躍が注目されていますが、実際はどうなのでしょうか。

河内氏:1986年の男女雇用機会均等法の施行以来、30年に渡り女性の雇用促進が整備されてきました。

統計上では、女性の労働力率を示すM字カーブの「Mのくぼみ」がなくなってきており、社会に参画している女性は増えてきています。しかし現在課題としてあげられるのは、「活躍している女性がいまだに少ない」ということです。

「活躍している女性が少ない」といわれるのは、女性活躍推進法で掲げられている「管理職における女性労働者の割合」の数値で語られることが多く、実際に厚生労働省の「平成29年度雇用均等基本調査(確報)」によると、企業規模10名以上で課長相当職以上の管理職に占める女性の割合は11.5%、係長相当職以上の女性管理職割合は 12.8%という状況です。

この状況の原因でよく言われるのは、女性自身がキャリアアップを望んでいない、という意識の問題です。

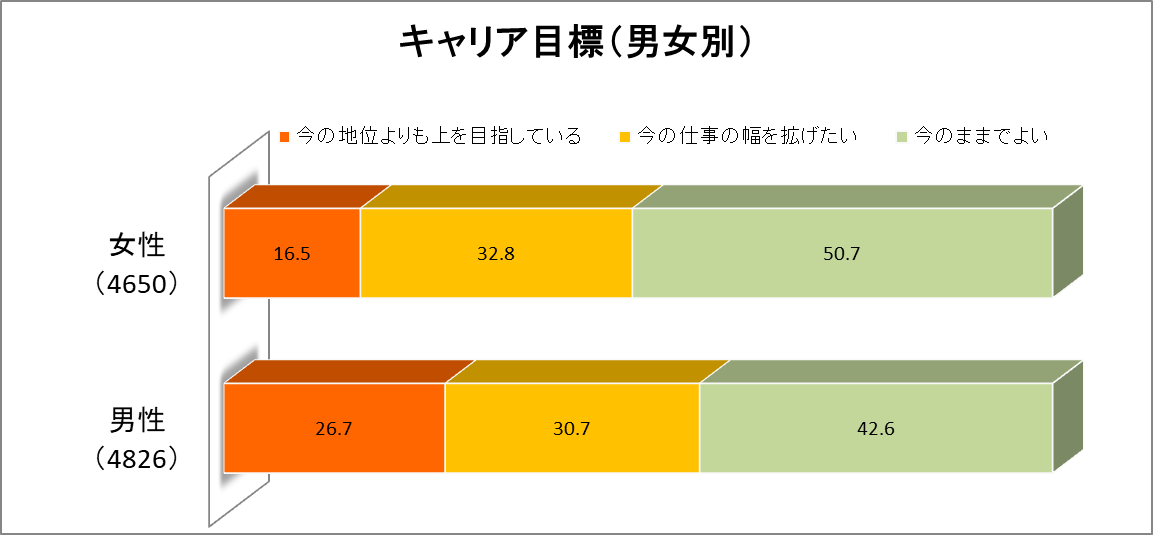

私たちが2016年12月に行った約1万人のビジネスマンを対象にした調査では、将来のキャリアについての質問で、「現在の地位よりも高い地位を目指している」と答えた女性は16.5ポイントと男性(21.7)よりも低くなっています。

出典:コクヨ「女性の働き方に関する調査 2016.12」

しかし、「このままでよい」と考えている女性の割合は50.7%であり、男性の46.6%と大きな差があるわけではありません。

女性が特に、キャリアアップを望んでいない、というわけではないのです。キャリアの方向性が多岐に渡っている、という表現が適格なのかもしれません。

「活躍=昇進・昇格(縦方向へのキャリアアップ)」ではなく、キャリアの幅を拡げる(横方向へのキャリアアップ)という観点で見ていくことも大切だと思います。

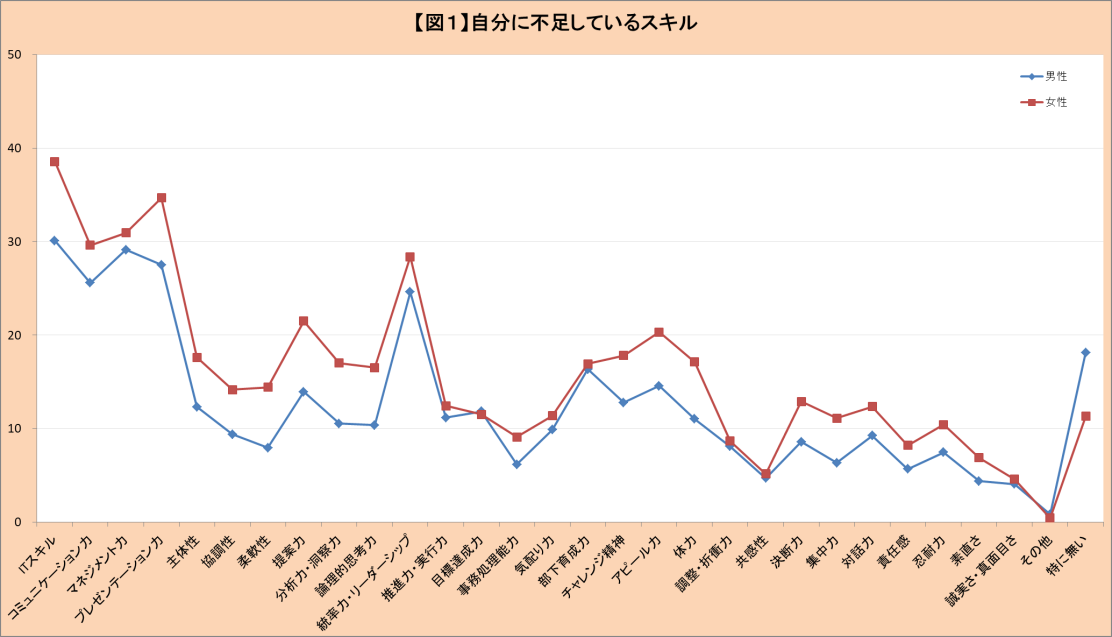

同じ調査では、項目に挙げているすべてのスキルに対して男性と比べて多くの女性が自分に不足していると感じている調査結果が出ました。(図1参照)

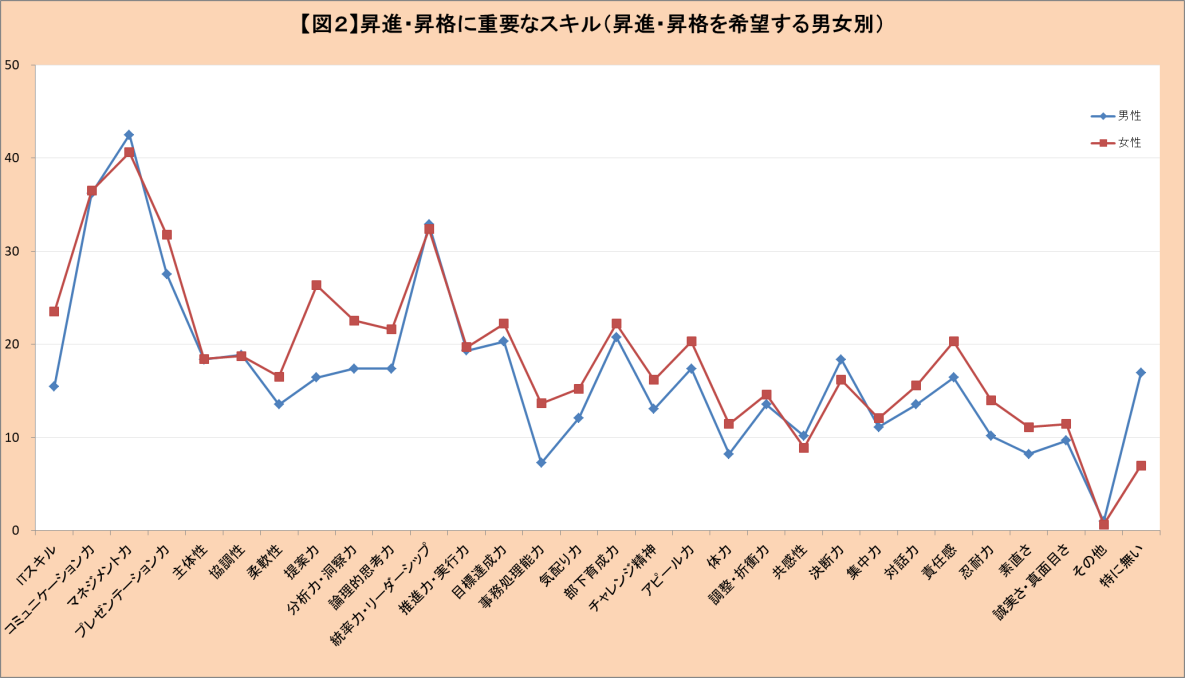

一方で昇進・昇格を希望する男女に「昇進・昇格に重要なスキル」を質問したところ、多くの項目で男性よりも女性ほうが高めのデータが出ています。(図2参照)

つまり、現状に対しての自信が低く、管理職には、より多くのスキルが必要であると考える女性が多く、結果、昇進・昇格に慎重になりやすい傾向にあると考えられます。

ですので、背中を押してあげる、ということも女性には必要なのかもしれません。

また、同じアンケートで、「理想の上司像」について尋ねたところ、女性は「仕事の仕方・進め方」、「パーソナリティ」すべての項目に対して男性よりも高い数値を示しており、上司像に対して完璧な人を求めていることがわかります。

そういった点でも、管理職(上司になる)ということに対して、しり込みしてしまう要因が潜んでいると考えられます。

女性の活躍推進への取り組みは「選ばれる会社になる」ために必要なこと

-女性の活躍を推進するために何が求められるのでしょうか?

河内氏:女性の活躍を促進するには、企業・組織はもちろん、パートナーや自身も含め、文化や考え方を変えていく必要があると考えています。あらゆる面での意識改革が課題として出てくると思います。その中でも、女性の活用を大きく左右するのが企業文化です。

たとえば、ここ最近起業したベンチャーなどでは、女性の活躍を積極的にサポートして、働きやすい制度や風土づくりに力を入れている企業が多くあります。

一方、歴史のある大企業などでは、人材不足にも差し迫った危機感がないうえに、長年培われた男性中心の企業風土があるため、女性活躍がなかなか進まない、という難しさがあるように思います。

ただ、少子高齢化が進むなかで人材不足がますます深刻化し、求職者が企業を選ぶことがあたりまえの時代になれば、「選ばれる企業」になる必要があります。

その際の重要な要素の一つが、「女性の雇用促進に積極的かどうか」です。これは、当事者の女性だけが重要視する視点ではなく、「多様性ある企業かどうか」という視点でだれもが判断する要素になりますので、女性が働きやすい文化をつくることはどの企業においてもやるべきことではないでしょうか。

-若手で活躍している女性は多い印象ですが、結婚・産休・育休後の復職・活躍が難しい印象があります。

河内氏:私もそうでしたが、育休中には、「なんとなくこのまま子どもとの生活を満喫したいな」と、感じる時期はきっとあると思います。

また、職場に復職しようと思っても、「頑張んなきゃ」という強い気持ちと覚悟をもたないと、復職できないような状況が日本には文化的にあると感じています。

「気軽に復職していいじゃん」と、個人的には思いますし、受け入れ側はその気だと思います。「あんまり気負わなくていいよ」って。

ただ、これまで仕事を頑張ってきた女性であればあるほど、「みんなは以前の私を知っているから、その水準で期待に応えなきゃ」といった気持ちになってしまうのかもしれません。

-以前のような結果を残せるか、不安になるんですね。

河内氏:私はスキルパークという社員研修サービスにも携わっており、企業様向けの研修をさせていただくこともあるのですが、最近は時短勤務の女性のモチベーションアップやキャリアの育成をテーマに実施することが増えています。

そして、参加者からは、「頑張ろうと覚悟をもって復職したけれども、仕事は時短で限られたことしかできない」という声を多く聞きます。

育休から復職した結果、出世コースからはずれてしまい、キャリアアップとは無縁の仕事に限定・固定されてしまう状況を「マミートラック」というのですが、そういった状況に陥ってしまうことも課題としてありますね。

女性活躍における課題は大きく分けて、組織・自分自身・家庭の3つがあると思っていますが、中でも一番の課題は「自分自身」だと思っています。女性自身のマインドや行動を変えていかないと、やっぱり周りは気づかないものです。

特に、会社に対しては「快適に働くためにはどうしてもらいたいか」を自分から発言していくことが必要です。

「今、私は何でイライラしているんだろう」「〇〇がうまくいかないから助けてほしい」など、しっかりと自分の気持ちを説明して、その打開策をセットで考えていくことが大切です。

かといって、女性だけが声を張り上げても周囲の理解がなければ状況は変わらないのが現実です。

一概に「みんなこうだから」と捉えて接してはいけない

-女性の活躍を促進するための環境づくりで企業が意識すべきことはございますか?

河内氏:まずは、上司や同僚が、子育ての状況や子どもの性格、健康状態について理解することが必要だと思います。

たとえば、病気がちの子もいれば、自立心の強い子もいます。年齢によっても状況は変わってきますし、本当にさまざまです。

ですので、「個で見ていく」ということがとても重要なポイントになると思います。個々人の状況を理解し、それに応じた対応が求められるのです。

-一概に「みんなこうだから」と捉えて接してはいけませんね。

河内氏:また、時短で働く女性が抱える課題のひとつに「会社への貢献度が感じられない」ということがあります。

産休・育休前はバリバリ働いていた人こそ、昔の自分と比較して、「会社へ貢献できていないのでは?」と思いがちになります。

そういった状況に対して、「ここまでやってくれたら助かる」「よくやってくれているね、いつもありがとう」などの声かけができる上司がいると良いですよね。

明確な役割を与えたり、ここまでやってほしいという要求をしたり、労いの言葉をかけるなど、相手に対してどう思っているのかを口にしてあげると、モチベーションアップにつながります。

また、その人をどうやって評価していくのかを考えたときに、「ワーキングマザー」ということを抜きにした、アウトプットの成果で見るべきだと思います。

そのためには、その人のことをしっかりと見ていく必要がありますし、見てくれている相手にも伝わる環境づくりが大切です。

「自分をしっかり見て評価してくれている」と思えれば、もっと頑張ろうとモチベーション高く仕事に取り組んでくれるのではないでしょうか。

各社が取り組む、女性活躍推進のための4つの好事例

-女性の活躍推進という観点で、特徴的な取り組みをされている企業の事例などありますでしょうか。

■事例1:「女性のために」と言わない方が気軽に活用できる

河内氏:あるメガバンクの事例では、職場の約9割が女性のためワーキングマザーの割合も多く、その方たちに辞めないで働き続けてもらうことが課題でした。

もちろん、ワーキングマザーのための制度はあったものの、「自分だけいいのかな…」と、周囲の目を気にしてしまい、かえって利用しにくい制度になっていたんです。

そこで、働き方改革という大きな施策の一つに組み込み、対象をワーキングマザー以外へも広げました。

たとえば在宅勤務制度です。この制度の対象は介護と育児従事者だけだったところを、働き方改革を推進するという理由で他の社員も活用できるようにしたところ、「みんなが対象なら私も使っていいんだ」と、ワーキングマザーにとっても利用しやすくなったそうです。

また、活用する人が増えていくということは、意識改革にもつながり、企業の文化にもなります。

「女性だから」「女性のために」と言わない方が、逆に気軽に活用できるのかもしれませんね。

働き方改革を全行に浸透するための制度設計。メガバンク初の在宅勤務導入で見えてきたこと

■事例2:1ヶ月単位での時短勤務が可能

河内氏:時短勤務に関してかなり柔軟な対応をしている企業もあります。時短勤務が1ヶ月単位で変更できるんです。

たとえば、学校行事などが忙しい3月と4月は4時間勤務にして、忙しくない6月と7月はフルタイムで働く、といった感じです。

もちろん時短になる月は給料が減ってしまいますが、子どもの予定などにあわせて勤務形態を選べるのがいいですよね。

-非常に柔軟な勤務体系ですね。

河内氏:マネジメントや勤怠など、管理が煩雑になり人事や管理職の方は、大変だと思いますが、こうして個々人の状況に寄り添うことこそが、女性の活躍を推進するうえで重要になるのではないでしょうか。

■事例3:「女性ドライバー」がタクシー業界に新しい風を吹き込む

河内氏:タクシー業界はもともと男性が多い職場で、男性の仕事というイメージが強くあります。ただ、タクシー業界も人材不足のため、ある大手タクシー会社では女性の採用に力を入れはじめました。

まず最初にやったことは、女性でも安心して使える職場環境にすること。更衣室やトイレ、シャワールームなど、女性のための場所を整えました。

また、会社説明会も女性が参加しやすいようにカフェで開催したり、説明会に家族も同席してもらうなどの工夫をしたそうです。

男性中心の業界ということで不安に思う家族に対し、「会社として全力でサポートしていきます、こういう仕組みがあるので大丈夫です」と説明して、理解を得ることも重要だからです。

少しずつ女性ドライバーが増えてくるなかで気づいた点も多々ありました。ドライバーの仕事はシフト制なので、生活スタイルにあわせて働きやすい時間帯を自由に選べるのですが、そのことが女性の働きやすさにもつながっていったんです。

また、女性ならではのきめ細やかで丁寧な対応がお客様から好評で、とくに女性のお客様は、女性ドライバーだと安心できると、指名する方もいるそうです。

2020年までに女性社員を1000名に!kmタクシー、女性活躍推進への挑戦

■事例4:男性社員にも仕事と家庭の両立を考えてもらう

河内氏:KPI(重要業績評価指標)に「男性社員育休取得率」を掲げ、2016年には取得率66%を達成している企業もあります。

共働き家庭の場合、どうしても家事や育児の負担は女性に偏りがちですが、最近は子育てに積極的な男性も増えてきており、世の中の流れも男性の育児参加が当たり前になりつつあります。

企業としても、女性だけにフォーカスするのではなく、男性にとって家庭と仕事の両立がしやすい環境をつくることが、女性サポートにもつながり、ひいては、会社全体の意識を変えることにもつながると考え、男性のための『短期育児休職制度』を導入したそうです。

とはいえ、導入当初は社内認知も低く、制度利用者も少なかったそうですが、こどもが生まれた男性社員に、「『おめでとう、じゃあ育休はいつからにする?』と聞きましょう!」と呼びかけることで、制度利用者が飛躍的に増えたそうです。

ママが上位職を目指せる職場を開拓。丸井グループによる女性活躍推進事例

人事は、ワーキングマザーの横のつながりをつくってあげるべき

-産休・育休後のスムーズな復職に関して、どのような取り組みが求められるのでしょうか?

河内氏:コクヨでは過去に、育休中の社員に子どもと一緒に会社を訪れてもらう取り組みを実施したことがあります。

上司や同僚に子どもを紹介することで、周囲の理解を促すのと同時に、会社の雰囲気を少しずつ思い出してもらうことが狙いでした。

また、復職にあたり「何ができそうで何が不安か」といったことを話す機会を設け、悩みや要望を吐露してもらいました。

育休からの復職を控えた女性は、自分たちの仲間、横のつながりがほしいんです。また、ワーキングマザーという同じ状況の人たちとのつながり、コネクションがあることが心理的な安心材料にもなります。

こうした横のつながりを人事主導でつくりあげていくことは、非常に重要な取り組みだと思います。

-ありがとうございます。最後になりますが、締めの一言をいただけますでしょうか。

河内氏:今回は女性の活躍推進の話が中心でしたが、女性・男性のくくりではなく、個人が輝けるための多様な働き方が認められる社会になっていくと良いですね。

私たち提供している研修サービス(スキルパークの研修)でも、いかに個人のスキル・強みを伸ばしていけるかに注力しています。

組織って、“それぞれの個性をもった人たち”が集まって形成されていると思うんです。その“個性”を理解して認めて伸ばしていく。それが生産性の向上にもつながるのではないでしょうか。

▶コクヨの実践型研修プログラム「スキルパーク」の詳細はこちら

--------------------

今こそ知っておきたい「人事データ活用」の具体的なノウハウをご紹介!

組織改善に必要な人事データを収集・活用して組織変革を促す「HRDX(人事DX)」。しかし、多くの企業が「具体的にどうやって人事データを活用していけば良いかわからない」といった悩みを抱えているのではないでしょうか?

今回のHRDX CAMPでは、人事データ活用に関する有識者3名をお招きし、人事データ活用の具体的な方法や実践事例を解説します。無料で視聴できますので、この機会にぜひご参加ください。

【こんな方におすすめ!】

- 人事データ活用が重要だとは思っているが、具体的な進め方のイメージができない

- 既に人事システムを導入はしているが、使いこなせていないように感じている

- 「戦略人事」や「ピープルアナリティクス」といった内容に興味がある