今回は、モバイルコンテンツサービスを提供する株式会社モバイルファクトリーの人事制度をご紹介。

モバイルファクトリーは2017年2月に社員のキャリア支援制度『キャリア奪取』を導入。

その中には、中途社員の経歴を話してもらう「私の経歴書」や、同社の卒業生を呼んで講演をしてもらう「卒業生講演会」など、ユニーク内容が満載です。

なぜ、「キャリア奪取」という名称にしたのか、その想いや具体的な取り組み内容を、人事の小泉さんにお伺いして記事にまとめました。

是非、ご覧ください!

小泉 啓明 | 株式会社モバイルファクトリー コーポレート・コミュニケーション室 室長

目次

\HR NOTEが提供する無料ウェビナーの視聴予約を絶賛受付中!/

キャリア奪取とは?|自分のキャリアは自分でつくるもの

-まず、『キャリア奪取』とはどのような人事制度なのか、概要についてお聞かせください。

小泉氏:『キャリア奪取』は、社員のキャリア支援制度をまとめた総称です。

モバイルファクトリーにはいくつかキャリア支援制度があるのですが、それらをまとめてキャリア奪取と命名しました。

「奪取」と名付けたのは、会社として社員の一人ひとりのキャリアを支援していくというより、社員が自ら主体性をもって自分でキャリアをつくって欲しいという意味合いが大きくあります。

一番伝えたいのは、「会社が自分たちのキャリアをつくってくれる」というのは思い込みでしかないということです。

自分のキャリアをつくるのは自分です。その際に会社として最大限の支援をしようと思っていますが、キャリアは与えられるものでなく、自分で奪い取っていくという意識を持ってもらいたいと考えています。

-キャリア奪取の中にはどのようなキャリア支援制度があるのでしょうか?

小泉氏:昔から実施している、主に中途入社者の経歴を社員の前で発表してもらう「私の経歴書」と、定期的に実施しているキャリア面談に加えて、今年の2月に新しく3つの施策を導入しました。

1つ目は外部ネットワークの支援。これは比較的ライトな勉強会、懇親会、懇親会、飲み会など、外部の人とネットワークをつくって、人脈や情報を得やすくするための支援です。これは月額5,000円まで支援しています。

2つ目がキャリアアップ支援。これは、比較的多くの金額がかかる勉強会を想定しています。エンジニアがGoogle開発者向けカンファレンスである「Google I/O」に行きたいとか、PM(プロダクトマネージャー)がアジャイル開発の手法について体系的に学ぶための研修に参加したいとか。どちらの事例も業務扱いかつ会社が費用を全額負担しました。

3つ目が卒業生ネットワークです。これはシンプルに、卒業した人と今中にいる社員との交流を図るものです。

私の経歴書から学ぶ「隣の芝生は青くない」ということ

-「私の経歴書」は昔から実施していたとのことですが、いつごろから実施しているのでしょうか?

小泉氏:2011年8月からです。

-もう6年間も実施しているのですね。やるきっかけは何だったのですか?

小泉氏:もともとは新卒内定者向けに、お互いのことを知るために「ライフライン」というものを実施していたんです。

自分が過去に何をしてきたのか、どんなときにモチベーションが上がって、逆に下がったときにはどんな経験をしたのかといった内容を、紙に線を引きながら書いていく感じです。

そのようなことを中途入社の方にもできないかと思ったのがきっかけですね。既存社員も新しく入った方の人となりを知りたいと思いますし、知ってもらうことでその方も馴染むだろうと。中途入社者のフォローを目的に開始していきました。

-どのような内容を話されるのでしょうか?

小泉氏:どんな人生を歩んできて、1社目はどこの会社で、どんな仕事をしていのか。2社目はどうだったのか。なぜモバイルファクトリーに入社したのか。どんなことをやりたいのか。どんな夢があるのか。

今までの経歴をそのまま話してもらう感じですね。

当たり前ですが、新卒で入社した社員は、モバイルファクトリーしか経験していません。そこで、中途の方の経歴を聞くことで、「隣の芝生はそんなに青くないよ」ということを伝えたいという意図もあります。

みんなどこかしらのタイミングで思うじゃないですか、「隣の芝生青そうだなー」って(笑)。

-確かありますね(笑)。

小泉氏:ですので、中途入社の発表者には、「今まで経験してきた会社とモバイルファクトリーの違いはどういうところですか?」「モバイルファクトリーのどんなところがいいと思う」「逆にどこが足りていないと思うか」といった内容も、客観的に話してくださいとお願いをしています。

そうすると、新卒の社員たちは、第三者視点でのモバイルファクトリーの良さや足りない部分を知ることができます。

また、中途入社の方は周囲に自分を知ってもらえるきっかけになって、コミュニケーションが促進されます。発表後にランチや飲み会の機会が増えているみたいですね。

-自社と他社を客観的に比較して見る機会があるのはいいですね。

小泉氏:実際に、参加した社員からは、「大企業向けの開発経験しかなかったけど、さまざまな企業の開発の裏側について聞くことができた」という声や、介護職から転職した女性マネージャーの話を聞いたときは、「異業種の方の経歴を聞けて面白かった。視野が広がった」など、多くの反響がありました。

某コンシューマーゲームの会社から転職した人は、「新卒のみんな、こんなにホワイトな会社は世の中にそうそうないぞ」って、すごく熱心に説明してしましたね(笑)。

ただ最近だと、新卒採用の比率が高まっているので、中途入社が減ってきており、発表する人がいなくなってきました。

そこで、最近は少し観点を変えて、在籍年数が長い社員にモバイルファクトリーの歴史について話してもらう機会をつくるようにしています。

今の取締役が、今までにどんな仕事をどんな想いでやってきたのか。どんな修羅場があったのか。そういったことが聞けると、自分のキャリアを見つめ直すきっかけになるじゃないですか。

またその観点で、より多くのキャリアの選択肢を社員に与えていきたいと考えたときに、モバイルファクトリーの卒業生に話してもらおうと思ったんです。

それで卒業生ネットワークの構想が生まれました。

自社の卒業生に講演してもらい、キャリア形成に役立てる

-「私の経歴書」から「卒業生講演会」が生まれたのですね。

小泉氏:これは、弊社の代表と「辞めた人たちとも良い関係をつくっておくことは会社にとっても重要だよね」という話になって、ディスカッションをしていく中で、「じゃあ、卒業生とのネットワークの場を用意して関係を持ち続けよう」となったんです。

-どのように卒業生のネットワークを築いていくのですか?

小泉氏:今はFacebookグループをつくって、そこに卒業生を招待しています。

そのグループ内で、卒業生へ講演依頼をしたり、モバイルファクトリーのリリース情報などを配信したり、リファラル採用のお願いをしたり、自身の出戻りのための求人情報を掲載したりと、さまざまな情報発信をしています。

結構みんな喜んでくれていて、2017年の2月から開始して、今は82人のコミュニティとなっています。中には、10年前に卒業した人もいます。

-82人もいるのですね!卒業生の講演はどのような感じで実施するのでしょうか?

小泉氏:3カ月に1回を目安に、「卒業生講演会」を実施しています。

話す内容は、「モバイルファクトリーに入社した理由」「どんな仕事をしていたのか」「どんなきっかけで転職をしたのか」「現在はどのような仕事をしているのか」などです。

たとえば、モバイルファクトリー⇒DeNA⇒リクルートという経歴の卒業生がいるのですが、なぜDeNAに行こうと思ったのか。そこでどんな仕事をしていたのか。その後リクルートに転職した背景は何か。それこそモバイルファクトリーとDeNAとリクルートの違いはどのようなところか。そういう話をしてもらうようにしています。

また、卒業生講演会は2部制にしています。1部が卒業生の講演。2部は懇親会をおこなっています。同じ会場で実施するのですが、飲み物やお菓子を出して交流を図る機会を提供しています。

1部も2部も、発表する卒業生だけじゃなくて、それ以外の卒業生も自由に参加してもらっています。

-同窓会みたいになりますね。卒業生の方はみなさん結構集まってくれるのですか?

小泉氏:実は、卒業生の集客のために結構泥臭いことをしています(笑)。

「●●さん、この日は来れますか?」「◯◯さんと同期の△△さんが講演するので、これは是非来てください」といった感じで、一人ひとりに声をかけています。

-卒業生講演会を実施したことで、どのような声があがってきていますか?

小泉氏:「IT業界の第一線で長く活躍されている人の話が聞けてとても良かったです」「熱量が高いディレクターの話が聞けて、自分がどうなりたいかそこからの逆算、振り返りができました」「すごく共感できる部分が多かった」「キャリアプランを立て、それに沿うように努力されていて、すごく参考になった」

このような声が上がってきており、キャリアを考える良いきっかけが与えられているのではないでしょうか。

退職リスクにつながることはないのか?

-一方で他社に興味を持ってしまい、退職リスクにつながってしまう懸念はないのでしょうか?

小泉氏:現時点ではそのようなことはないのですが、結果的にそれで退職となってしまっても良いと思っています。なぜなら、それは自分のキャリアを真剣に考えた結果だからです。

一番良くないのは、何も考えずに与えられた仕事をただ何となくしていることだと思っています。それは本人にとっても会社にとってもハッピーではないことです。

「私の履歴書」「卒業生講演会」をきっかけに、自分のキャリアについて真剣に考えて、結果的にそれが弊社ではなく他社だとしても、モバイルファクトリーの卒業生として他社で活躍してくれるのであれば、それで良いと思います。

また、その後も卒業生ネットワークのように関係が続いていくと思いますし、それこそ会社を超えて良い関係が築いていけるのが理想ですね。

「社員の価値」が高いから「会社の価値」が高くなる環境をつくりたい

-そもそも「キャリア奪取」を取り入れた背景はどのようなものなのでしょうか

小泉:個人的な想いも含まれているのですが、モバイルファクトリーは2015年の3月に東証マザーズに上場し、2017年の6月に東証一部に上場しました。会社が上場したことによって知名度や会社自体の価値もすごく高まっていくことを感じました。

一方で、社員の市場価値について考えてみたんです。上場した会社に在籍していると、一見高まったように見えるのですが、「本当に社員の市場価値って高まっているのかな」と疑問に思ったんです。

これまでは、社員の市場価値が高いから業績がついてきて上場することができたと思っています。

今はどのような状態かというと、会社の業績・価値が高まっているのに、社員の市場価値がそんなに変わってないように感じています。そうすると、会社の市場価値と社員の市場価値とのギャップがどんどん大きくなってしまいます。

このギャップが大きくなればなるほど、「モバイルファクトリーという会社はすごいけれど、社員は大したことないね」という声が出てくることになり、社員の市場価値がどんどん下がってしまい、結果的に社員は不幸になると思っています。

昔は、「何か会社はよく分からないけど、すごい社員がいっぱいいる」だったんです。これが上場したことによって逆転してしまっている感じがしています。

-本来は会社の成長と同様に社員も成長していくべきだと。

小泉:本来は社員の価値を上げて、さらに会社の価値を高めて行くべきです。

会社の価値や業績が上がっているのに、社員の価値が停滞していると、そのうち会社の業績まで落ちてきてしまうという危機感を強く持っています。

「この現状をどうにかしたい」と思ったのが、キャリア奪取を考えた背景です。

ただ、前述のように「奪取」としたのは、社員が主体性を持ってキャリアを考えてもらいたいからです。

研修や育成、キャリアアップ制度のように一方的に与えるのではなく、意識しているのは「会社と個人がフラットな関係である」ということです。

あくまでも、社員一人ひとりが自らの歩みたいキャリアや、やりたい仕事を考えて、それを会社が支援していく。引き上げるではなく下から支える、支援するということをしていきたいと考えています。

-どちらかというと、「キャリア奪取」は気付きを与えるようなイメージですね。

小泉:もともと僕自身がずっとテーマとして決めているのですが、モバイルファクトリーの教育研修の基本方針は、「最低限の教育と最大限の学習の場の提供」です。

本人の「学びたい」という意欲を高めることが重要で、そうなることで成長速度が大きく変わってくるものだと考えています。

新人研修やコンプライアンス研修、管理職研修などが、最低限の教育だと思っていて、もちろんそういった研修はしっかりと実施していきます。

それ以外の部分では、各自が自分のキャリアや自分の仕事を考えて自発的に学んでいく。そのための場を用意する。そういった考えのもと、制度を構築しています。

-小泉さんの「キャリア奪取」を通した今後の展望はどのようなものでしょうか。

小泉氏:極端な話、全員からキャリアアップ支援の申請が上がってくるのが、理想の状態だと思っています。

毎月のように多くの勉強会や研修への参加申請が上がってきて、そのための予算を早々に使い果たしてしまったという状態になると嬉しいですね。主体的に学ぶ機会を欲している社員が増えたということですからね。

繰り返しになりますが、一人ひとりが自立して、自分のキャリアについて考えてもらいたい。

社員は自分のキャリアをつくるために、やりたいことを実現するために、モバイルファクトリーで働いていて、その結果が会社の利益になり、会社の理念やビジョンの実現に1歩でも近づいていくことが理想です。

社員の価値が高まり、会社の価値がさらに上がっていく。会社と個人がフラットな関係でお互いを高め合っていく環境をつくっていきたいですね。

--------------------

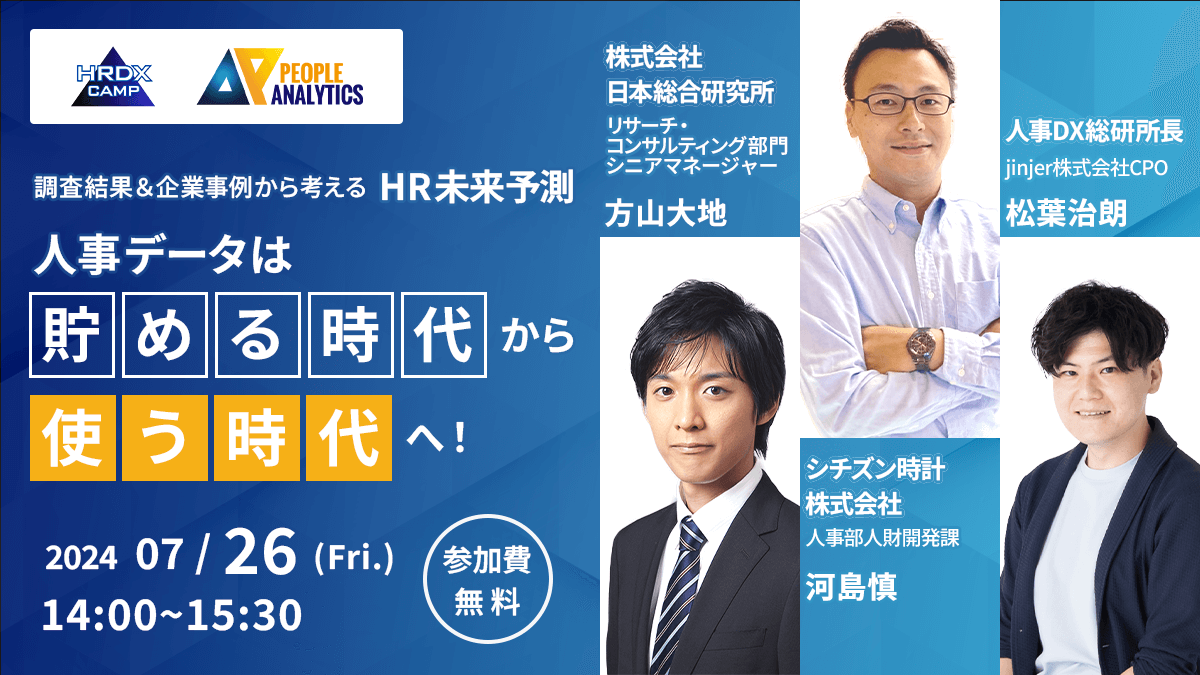

今こそ知っておきたい「人事データ活用」の具体的なノウハウをご紹介!

組織改善に必要な人事データを収集・活用して組織変革を促す「HRDX(人事DX)」。しかし、多くの企業が「具体的にどうやって人事データを活用していけば良いかわからない」といった悩みを抱えているのではないでしょうか?

今回のHRDX CAMPでは、人事データ活用に関する有識者3名をお招きし、人事データ活用の具体的な方法や実践事例を解説します。無料で視聴できますので、この機会にぜひご参加ください。

【こんな方におすすめ!】

- 人事データ活用が重要だとは思っているが、具体的な進め方のイメージができない

- 既に人事システムを導入はしているが、使いこなせていないように感じている

- 「戦略人事」や「ピープルアナリティクス」といった内容に興味がある