1. 退職金は法律で定められていない

じつは労働基準法には退職金の支給を義務付ける規定がありません。法の中には「適用される労働者の範囲と、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、退職手当の支払いの時期」に関して就業規則に記載して行政官庁に届けなさいと書かれているのみです。

従って退職金の支給は会社の義務ではありません。実際に求人票を見てみると、意外と「退職金なし」の文言を目にし、それは従業員数が少ない会社に多く見られます。ではなぜ義務でもない退職金の規程を定める必要があるのでしょうか。

2. 退職金規程と必要性

【退職金の規程(例)】

- 入社後一定期間を経過した者が対象 (3年以上・5年以上)

- 勤続年数により、基本給×規定の数値 (3年以上250,000円×3、5年以上250,000円×5)

- 役職者は役職により割り増し、または増額

- 懲戒処分による退職は減額 (1/3減額・半額)

代表的な規程はこのようになっていますが、設定内容は会社毎に異なり自由です。しかし内容から総括すると人材の確保・モチベーションアップ・向上心、つまりスキルアップして長く働いて欲しいという会社の思いが伺えます。

人が入れ替わり立ち代わりでは会社としてノウハウの蓄積も競争力のアップも望めず、やはり長く勤めて頂いてプロフェッショナルに徹してもらった方が良いのは明白です。しかし、このような会社の思いが書かれた退職金規程ですが、年々設定する会社が減少しています。

3. 退職金規程を定めていない会社

退職金規程を設けていない企業は、約10年前には全体の約10%、近年では約25%まで増加しました。統計的には企業規模が小さくなるに連れて退職金規程を設定していない企業数が多くなっている傾向にあります。

これは、退職金規程を廃止した不利益変更によるものだけではなく、最初から設定しない会社設立が増えてきている背景があります。まずは内部留保を確保して土台をしっかりすることへの専念や、突発の多額の出費に対応ができないなど、会社により事情はさまざまです。

4. 退職金規程を定めている会社

上記に対して約75%もの企業が退職金の支給をおこなっている実情があります。

積み立て方法もさまざまで、純粋に利益から積み立てる、資金運用により確保する、社員と折半、そして一時負担が少なくあまり手間がかからないことで普及している方法が、社員に対して保険をかけて退職後に保険会社から支払ってもらう方法です。

いずれにしても会社側の負担は否めませんが、退職金が支給される会社に在籍している従業員の方は、退職金規程に込められた会社の思いをよくよく理解された方が良いでしょう。

そして全ての規程・規則は過去の経験や判例に基づき追加・変更され、会社の思いを込めてつくられています。そういった意味でも会社の上層部の方や人事担当者におかれましては、会社の思いを伝える役割も担うことが、従業員を良きパートナーへ、人材から人財へとする手段の1つと考えられます。

5. 退職金支給に関する留意事項

退職者においては、退職金規定があれば当然請求権もあります。受け取ることができる時期や方法も会社により異なります。

特段の記載がなければ退職後7日以内に支給、期日の記載があれば記載通りに支給しなければなりません。退職金も現金や振込や小切手もあります。ここで念頭においておかなければならないことは、退職金の支払いを滞らせることです。

特に退職直後に精神的にも金銭的にも追い詰められ、退職金がいつまでも支払われないことや、少額の支給が継続すると不安が爆発しトラブルに発展する危険性が高くなります。

支給される物の性質が「給与や給与の一部」である以上、全額支給するまでは未払いとなり、労働問題に発展した場合、司法である裁判所からの支払い命令へと切り替わります。待ったなしの状況に陥る前に、交渉の余地がある内に解決しておきましょう。

6. まとめ

退職金規程を定めずに慣行として支給している会社におきましては、慣行の内容を法に沿った形で就業規則に載せ、所轄の労働基準監督署長に届け出ることによりトラブルの発生原因を排除することができます。

会社を守るため、無用なトラブルに巻き込まれないためにも、退職金規程に限らず、規程の見直しは時代の変化と共におこなっていく必要があります。

--------------------

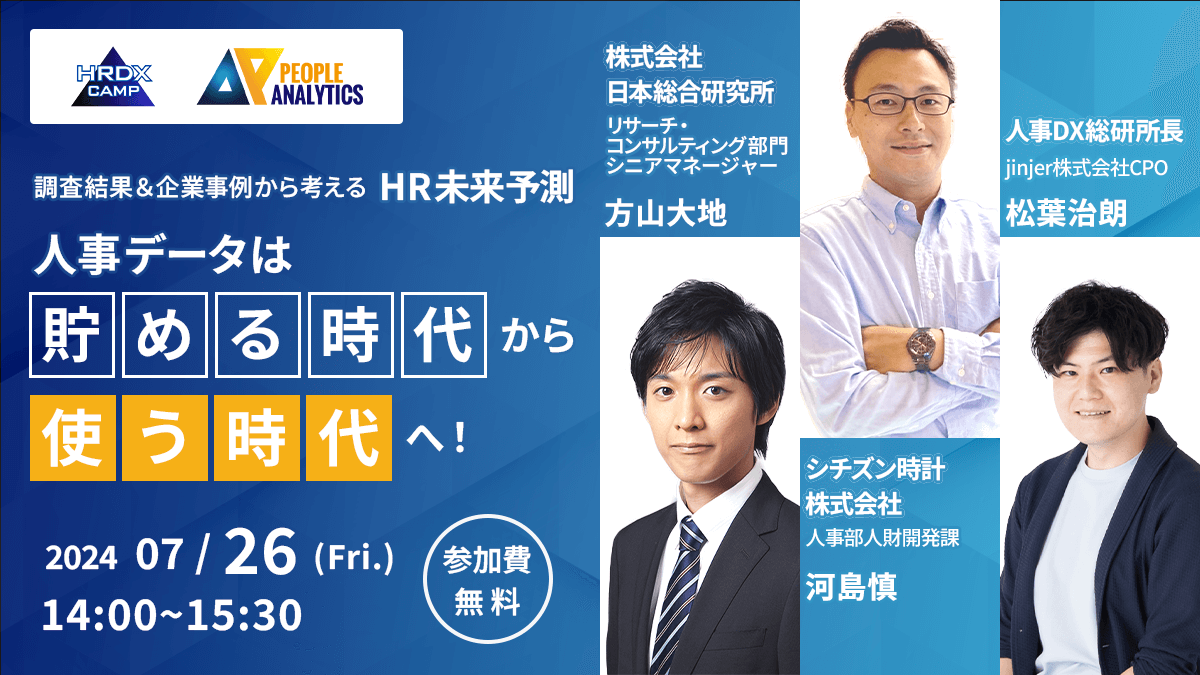

今こそ知っておきたい「人事データ活用」の具体的なノウハウをご紹介!

組織改善に必要な人事データを収集・活用して組織変革を促す「HRDX(人事DX)」。しかし、多くの企業が「具体的にどうやって人事データを活用していけば良いかわからない」といった悩みを抱えているのではないでしょうか?

今回のHRDX CAMPでは、人事データ活用に関する有識者3名をお招きし、人事データ活用の具体的な方法や実践事例を解説します。無料で視聴できますので、この機会にぜひご参加ください。

【こんな方におすすめ!】

- 人事データ活用が重要だとは思っているが、具体的な進め方のイメージができない

- 既に人事システムを導入はしているが、使いこなせていないように感じている

- 「戦略人事」や「ピープルアナリティクス」といった内容に興味がある