人的資本経営という言葉を最近よく聞く機会が増えたのではないでしょうか。

しかし、「どのような意味なのかがわからない」「従来の経営方針との違いがわからない」といった疑問を感じている人も多いでしょう。

この記事では、人的資本経営が重要視される背景やメリット、実際の取り組み方などについて詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

\HR NOTEが提供する無料ウェビナーの視聴予約を絶賛受付中!/

1.人的資本経営とは

近年注目を集める人的資本経営ですが、具体的に人的資本経営とは何なのでしょうか。

本章では、人的資本経営の定義について解説します。

人的資本経営の定義

経済産業省では、人的資本経営を『人的資本経営とは、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方です。』と定義しています。

従来、人材は企業の経営資源である「ヒト・モノ・カネ・情報・時間・知的財産」のなかの一つと捉えられていました。そのため、人材の成長にお金や時間を投資することはコストだと考えられてきたのです。

しかし現代では、変化が激しい社会状況のなかで、持続的な企業価値をもたらしてくれるのは人材であるという考え方に変化してきました。人材を「資本」としてとらえ、人材の成長に投資する経営スタイルが注目されています。

また、人材に関する情報は、ステークホルダーや投資家からの判断基準の一つになっているため、情報の開示が求められています。

参考:人的資本経営 ~人材の価値を最大限に引き出す~|経済産業省

人的資本経営の歴史

- 2018年、国際標準化機構(ISO)がISO30414 発表

内部または外部に対するステークホルダーへの人的資本に関する情報公開のガイドラインです。人材マネジメント11領域49項目にわたり、詳細な人的資本の情報を公開する際のルールを制定しています。

- 2020年 米証券取引委員会(SEC)が「人的資本の情報開示」を上場企業に義務付ける

アメリカでは米国証券取引委員会(SEC)が、上場企業に対して「人的資本の情報開示」を義務付けると発表しました。開示内容は企業の自主性に任せるといった内容になっています。

- 2020年 人材版伊藤レポート改訂版 発表

日本でも経済産業省が持続的な企業価値の向上を目指し、人材版伊藤レポートを発表しました。これにより、日本国内で人的資本経営についての注目度が高くなりました。

- 2021年 コーポレートガバナンスコード改訂版 発表

金融庁と東京証券取引所が共同して2015年に作成された原案をもとに改訂版を発表しました。

コーポレートガバナンス・コードは、「会社が、株主をはじめ 顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえたうえで、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定をおこなうための仕組み」といわれています。この内容のなかに株主に対し、適切な情報開示をおこなうことの重要性が織り込まれていました。

人的資本経営コンソーシアムとは?

人的資本経営コンソーシアムは、人材の育成や活用に重点を置く経営戦略の一環として設立された組織です。経済産業省及び金融庁がオブザーバーとして参加しています。

このコンソーシアムでの主な活動は、人材育成やキャリア開発に関する情報交換やプログラムの共同開発などです。人材育成の責任や重要性についての事例共有や情報開示を通して、世界から資金調達をおこない、企業や社会の成長へとつなげることが期待されています。

2.人的資本経営が重要視される背景

人的資本経営については理解できたでしょうか。

ではなぜ、近年注目を集めているのか、本章では人的資本経営が重要視される背景を3点解説します。

人材・働き方の多様化

現代では少子高齢化により、労働人口が減少しています。

そのため、外国人労働者やシニア世代など、さまざまな人材を登用する必要があります。このような人々を雇用する際には、以前と同じような労働形態ではうまくいきません。時短勤務やリモートワークなどの働き方を選べたら働くことができる、という方が多いでしょう。

「日本人男性中心・正社員」という旧来の労働形態は現代では限界を迎えているといえます。そこでさまざまな人材をそれぞれに適した働き方で活躍させる人的資本経営が必要とされ始めているのです。

持続可能な社会が重要視されている

現代では持続可能な社会のために、ESG投資やSDGsが注目されています。

ESG投資とは「Environment(環境)」「Social(社会)」「Governance(企業統治)」の頭文字をとった言葉です。人的資本経営は「Social(社会)」「Governance(企業統治)」の部分に深く関連があります。

SDGsとは「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称です。

人的資本経営はSDGsの8つ目の目標である「働きがいも、持続的な経済成長も」という項目に当てはまります。ほかにもダイバーシティや人材育成などの項目で当てはまる点が多数あり、持続可能な社会に関心をよせるZ世代が多く存在します。

企業がそのような目標に向けた取り組みをしていることを伝えることができれば、優秀な人材が集まりやすくなるでしょう。

労働構造の変化

現代は労働構造の変化の過渡期にいるといわれています。例を挙げると、デジタルトランスフォーメーション(DX化)やコロナ禍で急速に推進されたリモートワークなどです。

このように構造が大きく変化するなかで、企業は常に変化を求められます。

変化をもたらすのは人材です。さまざまな価値観や特徴を持つ人材が、最大限活躍できるような経営方針であれば、企業の成長にもつながると考えられます。

3.人的資本経営のメリット

人的資本経営を推進することにどのようなメリットがあるのでしょうか。本章では、人的資本経営のメリットを3点解説します。

投資家から投資を受けられる可能性がある

現代では、企業へ投資するかどうかの判断基準の一つに「人的資本」があります。開示された人的資本の情報から、企業の利益だけを求めるのではなく、企業の経済活動と社会的価値が統合された事業がおこなわれているのかを判断します。

人的資本経営を推進していることで投資家からの投資を受けられ、企業価値を向上できる可能性が高まるでしょう。

企業ブランディングにつながる

人材の育成に力を入れている企業は、従業員のことを考えてくれる良い企業だと想定され、世間からのイメージが向上するでしょう。企業ブランディングの向上は優秀な人材が集まるだけではなく、社会的信頼の向上にもつながります。

エンゲージメント向上や生産性向上

企業が人材に投資することで、社員の成長が促され、仕事の生産性が向上します。さらに働きやすい環境の整備などにより企業へのエンゲージメント向上にもつながるでしょう。

エンゲージメント向上には、離職率の低下や会社への帰属意識向上など多くのメリットがあります。

人材配置を最適化できる

人材育成を通して従業員一人ひとりのスキルや特性を把握できれば、人材配置を最適化できます。

適切な人材配置によって、従業員は最大限のパフォーマンスを発揮できるほか、やりがいを感じることで離職率も低下するでしょう。

4.3p5fモデルを参考にした人的資本経営への取り組み方

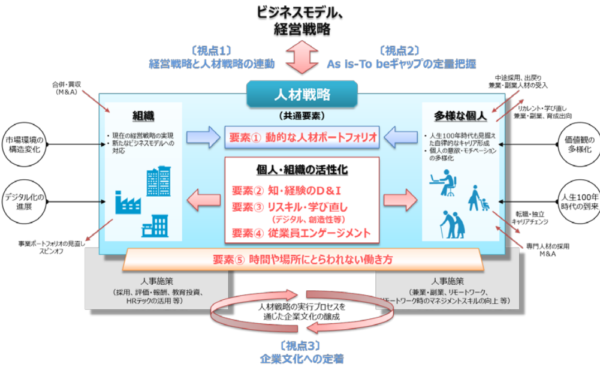

本章では、人的資本経営を推進する手段の一つである人材版伊藤レポートの3p5fモデルについて解説します。

人材版伊藤レポートから見る3p5f

人材版伊藤レポートの3p5fモデルとは、人的資本経営を現場でどのように実施するのかを3つの視点、5つの構成要素で示した内容です。

参考:持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研修会 報告書~人材版 伊藤レポート~|経済産業省

【3P 3つの視点】

- 経営戦略と人材を連動させる

- 「As is_To beギャップ」の定量把握

- 企業文化の定着

①経営戦略と連携した人事戦略を連動させる

先ほどの人材版伊藤レポートで紹介したように、社内で進めたい政策と人事戦略を連動させる必要があります。例を挙げると、リモートワークを進めたいという社内方針を設定したとします。その際、デジタルに強い人材を活用・育成していくことが重要です。

また、海外に向けて事業を展開したいと考えている場合には、社員の語学能力向上に投資するなどの人材戦略を定める必要があります。

②目標とのギャップを埋める戦略

自社の目標(To_Be)が決定したら、目標とのギャップ(As_Is)を埋めることが必要です。その際、どれだけ目標との差があるのかを可能な限り定量的に把握する必要があります。

③企業文化への定着

ギャップを埋める戦略を実行した後に、そのまま終わらせないことが重要です。その戦略が目標を達成するために役に立ったのか、自社に合っているかどうかなど、さまざまな観点から再検討する必要があります。

戦略が良かった場合は企業文化に定着させ、悪かった場合は別の戦略を考え、実行します。このようにPDCAサイクルを回すことでより効果が高まるでしょう。

【5F 5つの共通要素】

- 動的な人材ポートフォリオ

- 知・経験のダイバーシティ&インクルージョン

- リスキル・学び直し

- 社員エンゲージメント

- 時間や場所にとらわれない働き方

①動的な人材ポートフォリオ

動的な人材ポートフォリオとは、自社の理想とするモデルに向け、多様な人材が活躍できるように人材を分析・把握し、適切なポジションに配置することを指します。

現時点でのスキルや経験だけで判断するのではなく、将来的な見通しをたて、人材の育成や獲得をおこないましょう。

②知・経験のダイバーシティ&インクルージョン

ダイバーシティ&インクルージョンとは、多様な個性や経験を持った従業員がそれぞれを認め合い、各々の特性を活かした企業活動がおこなわれている状態を指します。

顧客ニーズの多様化に対応するために、さまざまな視点を持つ人材が企業にとって必要です。

③リスキル・学び直し

リスキルとは、企業が従業員に対して新しい技術を身に着けさせることで、新たなアイデアの創出や生産性の向上、従業員自体の市場価値向上につなげることです。

個人の価値観の多様化に対応するためにも、個人のリスキルや学び直しが必要です。

企業は、個人がリスキルに取り組むことができるよう支援をおこなう必要があります。

例を挙げると、社会人向けに実施されている、IT・データを中心とした第四次産業革命スキル習得講座認定制度などが挙げられます。

④社員エンゲージメント

社員エンゲージメントとは「従業員が会社に対し信頼感や愛着を持っており、貢献意欲があるか」を示す指標です。

エンゲージメントが高い社員は離職率が低く、積極的に仕事に取り組むため、仕事の生産率が高い傾向があります。従業員が働きやすい環境づくりをおこない、エンゲージメントを高めることが重要です。

⑤時間や場所にとらわれない働き方

働き方改革の推進により、テレワークやサテライトオフィス、時短勤務など働き方の多様化が重要視され始めています。

働き方の多様化により、今までの条件では働くことができなかった人材が労働可能になるケースもあるでしょう。さらにコロナ禍が続く現在では、従業員が安心・安全に働ける環境を確保する必要があります。

5.人的資本経営における情報開示項目

人的資本経営における情報開示項目について、絶対的なルールが存在するわけではありません。ただ、以下のように開示が推奨されている項目もあります。

企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

2023年1月31日に公布された「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」では、有価証券報告書にて報告すべき内容として、以下のような項目を挙げています。

サステナビリティに関する考え方及び取組

「サステナビリティに関する考え方及び取組」では、環境、社会、ガバナンスの観点からおこなった取り組みや方針、成果などを開示する必要があるとされています。「ガバナンス」と「リスク管理」については必須事項とされているため、忘れずに記載することが大切です。

人的資本・多様性に関する情報

人的資本に関する情報についても開示する必要があります。具体的には、育児休業取得率や男女間の賃金格差、女性の管理職比率などを記載しなければなりません。

コーポレートガバナンスに関する情報

コーポレートガバナンスについても正確な情報を開示しましょう。具体例としては、取締役会の活動状況、内部監査の状況、政策保有株式の発行企業と業務提携をおこなっている場合の状況報告などが挙げられます。

人的資本可視化指針

政府が2022年8月に発表した「人的資本可視化指針」のなかでは、以下7つの開示項目が示されています。

- 人材育成:リーダーシップ、育成、スキル・経験

- エンゲージメント:従業員エンゲージメント

- 流動性:採用、維持、サクセッション

- ダイバーシティ:多様性、非差別、育児休業

- 健康・安全:精神的健康、身体的健康、安全

- 労働慣行:児童労働・強制労働、 賃金の公平性、福利厚生

- コンプライアンス:コンプライアンス、倫理

情報を開示するときは、自社の人的資本に関する考え方や具体的な取り組みをわかりやすく伝えることが大切です。また、経営戦略と開示した項目がどのように関係しているのか、ストーリー性を持たせて伝えるとよいでしょう。

6.人的資本経営の情報開示に関するガイドライン「ISO30414」

ISO30414とは、2018年に国際標準化機構(ISO)により出版された、人的資本情報開示の国際的なガイドラインです。

ISO30414では、人的資本経営に関する以下のような情報開示項目が挙げられています。

コンプライアンスと倫理

コンプライアンスと倫理は、重要な開示項目です。具体的には、苦情の件数や種類、懲戒処分の件数などを開示しましょう。

コンプライアンス研修をおこなっているか、外部監査により何を指摘されたかなどを開示することも重要です。

コスト

さまざまなコストについても開示が推奨されています。採用や雇用にかかるコスト、離職に関するコストなど、事業を継続するうえで発生するものを開示しましょう。

ダイバーシティ

ダイバーシティは多様性を意味する言葉で、年齢や性別、障害の有無などが含まれます。従業員や経営陣の特徴を示す指標であるため、適切に開示しましょう。

リーダーシップ

リーダーシップは、管理職や経営陣への信頼を示す指標です。管理職ごとに抱える部下の人数や、リーダーシップ研修の実施状況などを開示します。

組織風土

組織の文化や風土も重要な開示項目のひとつです。この項目には、従業員エンゲージメントや従業員満足度、従業員の定着率などが含まれます。

健康・安全・幸福

従業員の健康や安全に関する指標です。具体的には、労災の発生件数や死亡者数、健康や安全に関する研修の実施状況などを開示します。

生産性

生産性は、組織全体のパフォーマンスを示す項目です。従業員一人あたりの売上や利益などを開示しましょう。

採用・異動・離職

人事に関する指標であり、適切な人的資本を提供する能力があるかどうかを示す重要な項目です。

具体的には、採用時の書類選考通過者数、採用にかかる平均日数、内部登用率、内部異動率、離職率、希望退職率、離職理由などを開示しましょう。

スキル・能力

従業員の質や人材開発の取り組みに関する項目です。研修への参加率や従業員一人あたりの研修受講時間、カテゴリごとの研修受講率などを開示します。

後継者計画

後継者計画も重要な開示項目のひとつです。後継候補者の育成度合いのほか、内部継承率や後継者候補準備率などを開示しましょう。

労働力

従業員の人数など、企業全体の労働力に関する指標です。総従業員数、派遣労働者数、欠勤数などを開示します。

7.人的資本経営に取り組み企業の価値を高めよう!

この記事では、人的資本経営に注目が集まっている背景やメリット、取り組み方などについて解説しました。

人的資本経営をおこなうためには、人材の能力を最大限まで引き上げ、活用することが必要とされています。人材をうまく活用することができれば、変化が激しい現代でも生き残ることができるでしょう。

戦略的に情報開示をおこない、ステークホルダーから信頼を得ることも重要ですが、まずは従業員の現状把握に務めることが有効だと考えられます。

--------------------

今こそ知っておきたい「人事データ活用」の具体的なノウハウをご紹介!

組織改善に必要な人事データを収集・活用して組織変革を促す「HRDX(人事DX)」。しかし、多くの企業が「具体的にどうやって人事データを活用していけば良いかわからない」といった悩みを抱えているのではないでしょうか?

今回のHRDX CAMPでは、人事データ活用に関する有識者3名をお招きし、人事データ活用の具体的な方法や実践事例を解説します。無料で視聴できますので、この機会にぜひご参加ください。

【こんな方におすすめ!】

- 人事データ活用が重要だとは思っているが、具体的な進め方のイメージができない

- 既に人事システムを導入はしているが、使いこなせていないように感じている

- 「戦略人事」や「ピープルアナリティクス」といった内容に興味がある