これからの人材育成のキーワードとして外すことのできない「DX人材」。

あらゆる業界において社員のITリテラシーの向上は必須となっており、社員の人材育成戦略の中核として、特に「リスキリング(社員の職業能力の再開発/再教育)」の観点から注目が集まっています。

しかし、多くの企業がその重要性を認識していながらも、実際にはどこから着手したら良いか分からないという状況に陥っているのではないでしょうか。

本記事では、2022年8月23日・24日に開催したHR NOTE CONFERENCE2022より、株式会社エクサウィザーズの石原氏、株式会社ベネッセコーポレーションの大宮氏、モデレーターとして株式会社Mentallyの西村氏が登壇したSession1-Aの内容をご紹介いたします。

DX時代における社員の「リスキリング」を進める上での基本的な考え方から、各組織が取り組む先進的な事例まで、専門家・行政・企業のそれぞれの視点から具体的なノウハウをイベントレポートにまとめました。

石原 直子|株式会社エクサウィザーズ はたらくAI&DX研究所 所長

銀行、コンサルティング会社を経て2001年からリクルートワークス研究所に参画。人材マネジメント領域の研究に従事し、2015年から2020年まで機関誌『Works』編集長、2017年から2022年まで人事研究センター長を務めた。2022年4月、株式会社エクサウィザーズに転じ、はたらくAI&DX研究所所長に就任。専門はタレントマネジメント、ダイバーシティマネジメント、日本型雇用システム、組織変革など。著書に『女性が活躍する会社』(大久保幸夫氏との共著、日経文庫)がある。近年は、デジタル変革に必要なリスキリングの研究などに注力する。

大宮 千絵|株式会社ベネッセコーポレーション 社会人教育事業本部 行政/大学・専門学校事業責任者

ソーシャルビジネスプロデューサー。2007年より日産自動車株式会社にてグローバル・マーケティングリサーチ業務に従事。2015年よりNPO法人TABLE FOR TWOに参画、CMOを務める。ソーシャル・マーケティング施策「おにぎりアクション」の企画・立ち上げを行う。2017年 日本マーケティング大賞 奨励賞、アジア・マーケティング3.0アワード 大賞を日本人として初めて受賞。2019年 第3回ジャパンSDGsアワード外務大臣賞を受賞。2020年8月より現職。副業として福井県 未来戦略アドバイザーに従事。フジテレビ「めざましテレビ」「フューチャーランナーズ」出演、日本経済新聞、朝日新聞、毎日新聞、農林水産省HP、President Woman, AERA, Markezineなど掲載多数。

【モデレーター】西村 創一朗|株式会社Mentally 代表取締役

新卒でリクルートキャリアに入社後、法人営業・新規事業開発・中途採用などを歴任。在職中の2015年に「二兎を追って二兎を得られる世の中を創る」をミッションに株式会社HARES(ヘアーズ)を創業後、2017年に独立。今回のテーマである「オンボーディング」を含め採用・人事領域を中心に多数の企業のアドバイザーを務めるほか、人事系イベントのモデレーター/ファシリテーターとしても活躍。著書に『複業の教科書』(ディスカヴァー・トゥエンティワン刊)がある。

目次

\HR NOTEが提供する無料ウェビナーの視聴予約を絶賛受付中!/

1. リスキリングが注目される背景とは|エクサウィザーズ石原さん

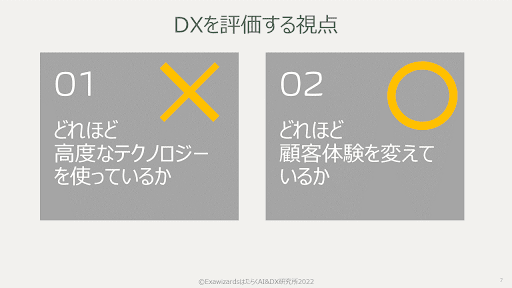

まずは、DXの定義について確認していきましょう。DXは「デジタルの力を使った変革」とシンプルに言って良いかと思いますが、日本企業にとって大事なことは、デジタルの力を使いたいのではなく、変革をしたいということでしょう。

DXを評価する視点においては、「変革をどう起こすか」が大事なテーマになります。どれほど顧客体験を変えているのか、新しい価値を生んでいるか、が重要です。

変革することが大事であるため、「デジタル」を使うかどうかといった手段は、本質的には関係ありません。

ただし、現代において新しい顧客体験を生み出す可能性が最も高い手段が「デジタル」となるため、「デジタル」に対する知識を深めていく必要性が高まっているとことを念頭に置いていただきたいです。

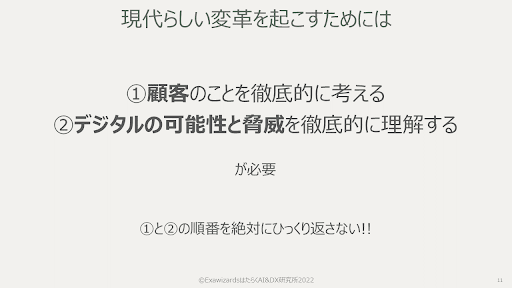

現代らしい変革を起こすためには、第一に顧客のことを徹底的に考え、第二にデジタルの可能性と脅威を徹底的に理解することが必要です。重要なことは、この順番を守ることになります。

顧客のことを考える上で必要な問いは、お客様が今悩んでいること、不便なこと、我慢してもらっていることが何かに意識を向けることです。

デジタル変革を起こすために必要な2種類の人材

上記を踏まえて、必要なデジタル変革人材のタイプは、主に2種類となります。

①高度なデジタル技術を駆使して、ビジネスモデルの変革をリードする人材

こちらは、社内で育てることが難しい人材です。

専門家による専門教育を受けている人や、優秀な人たち同士で情報交換をおこなっているようなリテラシーの高い人を採用する、もしくは専門知識を持っている副業人材を受け入れるしかないと考えます。

②自分の持ち場でデジタルを使いこなし、変化に適応し、加速させる人材

こちらは、主に2つのことが求められる人材です。

- 顧客の望んでいる事は何か考えられる

- 顧客の望みは、どうしたら実現できるのか考えられる(課題解決はどんな技術でできるのか、身に着けて、活用する)

これらの要素を養うためには、まず顧客の感情の動きを五感でキャッチする必要があります。注意力、想像力、デザインシンキングを鍛えることが必要でしょう。

そして、「解決する手段は既に存在する」というスタンスで、さまざまな課題と向き合う必要があります。それらを解決する術として、デジタルリテラシーを身に着けること、いわゆるリスキリングが求められます。

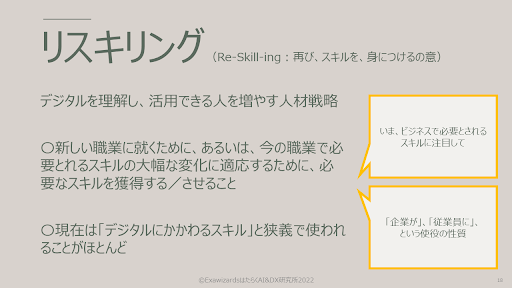

企業の人材育成におけるリスキリングとは

リスキリングという言葉は、世界中で「デジタルを理解し、活用できる人を増やす人材戦略」として狭義の意味で使われている場合が多いです。海外では、人々にスキルを身に着けさせるという意味合いで使われることが圧倒的に多くなっています。

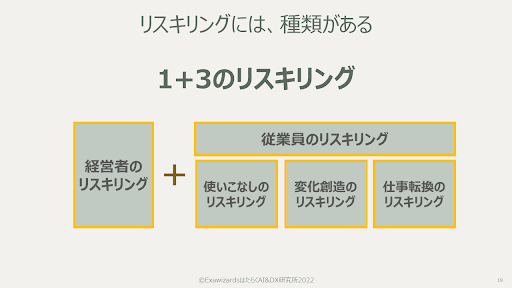

この観点では、リスキリング自体の責任は国や自治体にあることになります。そこで、企業として顧客の課題を解決したり、望みを叶えたりするために必要なリスキリングをおこなう場合は、次の「1+3」の種類があると捉え直すと良いでしょう。

「経営者」と「従業員」のリスキリング

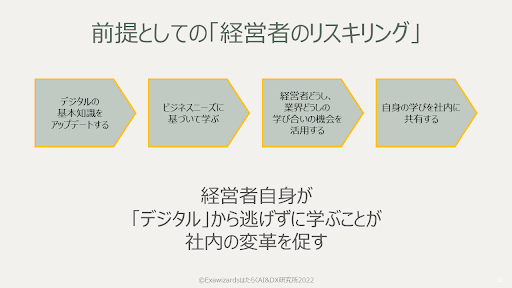

前提として、誰にとっても「変化」は苦痛です。そのため、DX推進に対する経営陣の意志の強さがなければ起こりません。

まずは、このスライドの4つの過程を通して、経営者がリスキリングに注力することが必要です。

そして、経営者が学んだことを社内に共有し、従業員の学びを促すことが何よりも大事です。変革を後押しするには、経営者自身が学ぶ必要があります。

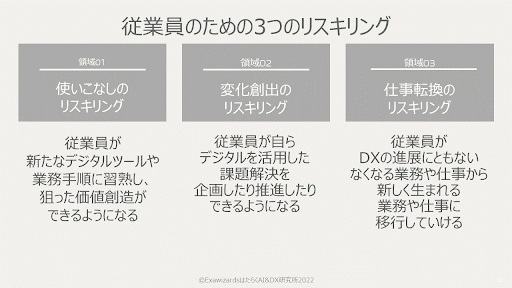

その後、従業員には、スライドにある3つのリスキリングが求められるかと思います。

技術を使いこなし、狙った価値を創造するための知識、従業員自らがデジタルを活用した企画を作成したり、それらを推進できるようになるための知識、最後に、DX推進によって失われた仕事から新しく生まれる業務に移行できるようにするための新たな職務の知識です。

2.「学び続けるDX人材」の育成とカルチャー|ベネッセ大宮さん

ベネッセでは、オンライン動画学習プラットフォーム「Udemy(※)」と連携しながら、大企業、中小企業、行政・自治体、大学・専門学校の領域にIT人材育成の支援をおこなっております。

本日は、その中でも特に中小企業のDXについて、話をしていきます。

※(株)ベネッセコーポレーションは、日本におけるUdemy社の独占的事業パートナーです。

DX推進における中小企業の課題

まず、日本企業の9割以上が中小企業です。社会の変化が激しい中で、企業が存続したり、経済発展させていくためには、中小企業にも進化が求められています。

しかし、DXの必要性が高まる中、全国の自治体や企業様から、DXと言ってもどうしていけば良いのかわからないというお話を数多く頂いております。

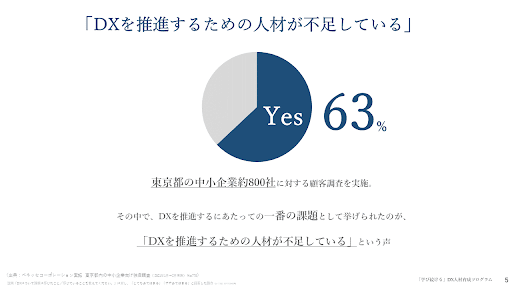

ベネッセでは、東京都の中小企業約800社に調査を実施し、DX推進に向けて何が必要か伺ったところ、約6割の企業が「デジタル化を推進できる人材が不足している」という意見を持っていました。

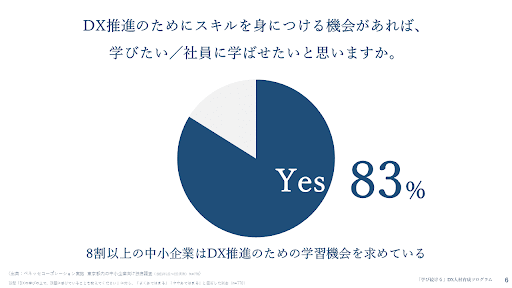

次に、DX推進のためにスキルを身に着ける機会があれば、学びたい/社員に学ばせたいかと伺ったところ、8割以上の従業員や企業が、学習機会を求めていることがわかりました。

DX推進の成功企業には「自律型学習人材」が存在

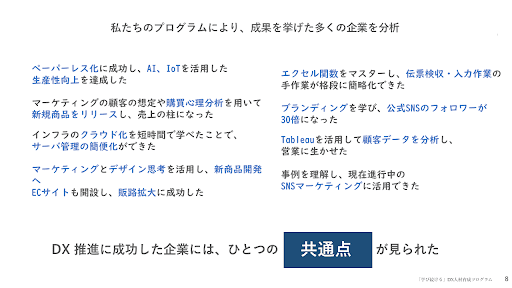

このような中で、企業が自ら学び、DXを推進しているという事例は、次々に生まれています。

たとえば、業界屈指のロール曲げ技術を持っている埼玉県の金属加工の企業様は、その技術を用いて新規事業を作りたいと考えており、オンライン学習で学ぶことでDXスキルを活かして新規事業を立ち上げることに成功しました。

また、鳥取県にある健康茶の企画製造をおこなっている企業様では、ITスキルを学んで新商品の企画をおこなったり、製品の販売経路を広げるためにECサイトを作ったりと、短い期間で「学ぶ」「実践する」を繰り返されて、実際に変化を起こしつつあります。

こういった事例の共通点について、弊社では、社内で「学び続ける人材の存在=自律型学習人材」の存在があることが成功の一つの要因になっていると分析しています。

中小企業の社員が感じる「学び続ける」ことの壁

市場の変化が激しい中で、お客様から何が求められていて、そのニーズを満たすにはどうすると良いのか、どう実現・実行していくと良いのかを考え続け、学び続けられる人材が必要です。そういった人たちが変化の中を乗り切る企業を作るために必要だと考えています。

しかし、学び続けることは、簡単なことではありません。そこで、中小企業の社員が感じる学びの課題を調査しました。

- DXといっても、何を勉強すれば良いかわからない(61%)

- 幅広い業務に対応できる、IT知識や技能を会得できる機会がない(69%)

- 学びのモチベーションが上がらない、維持できない(42%)

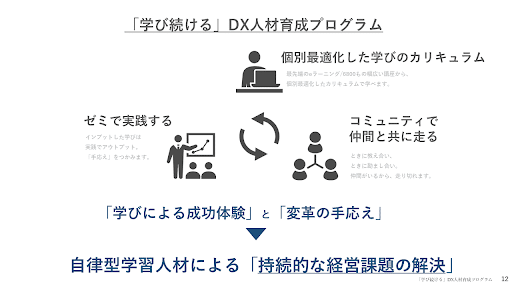

ベネッセでは、これらの3つの課題に対して、それぞれ解決策を用意しています。

まず、「何を学べば良いかわからない」という方には、個々人のDXのスキルのレベルを診断して、それをもとに目標と手段を明記した学習計画を立て、個別最適化した学びをおこなっていただくようにしています。

「幅広い業務に対応できる、IT知識や技能を会得できる機会がない」という方には、Udemyとして約9,500講座の中から学び放題で幅広く学んでいただきます。

最後に、「学びのモチベーションを維持できない」という方には、一人で学び続けることは難しいので学びの伴走が大事だと考え、実践ゼミでアウトプットしたり、コミュニティで励まし合って学び続けてもらうようにしています。

3. パネルディスカッション

それでは、ここからパネルディスカッションに移っていきたいと思います。

Q1. DX人材を社内で育てず、外部から採用することは難しいか

もちろん、難しいでしょう。デジタルのことを分かっている・使いこなせる人は、市場の中で5%ほどしかいません。

もちろん、難しいでしょう。デジタルのことを分かっている・使いこなせる人は、市場の中で5%ほどしかいません。

それほど貴重な人材なので、多くの企業が欲しがっています。中小企業での採用となると、なおさら難易度は高くなると思います。

ただ、現在、国や自治体で働いていない人たちにデジタルのことを分かってもらうための取り組みをおこなっています。そういった形で、デジタルに関する知識を持った人を探すことはできると思います。

デジタル人材としての職を求めている方々の事情は様々です。過去にIT企業でのキャリアを経ている方も多くいらっしゃいますね。

ただ、社会復帰までにブランクがあると難しい場合があります。そのため、一定期間のリスキリングと職場実習を経て、再就職に繋げる取り組みをおこなっています。

採用する企業側としては、自社の必要としているIT人材の要件定義ができていないと採用のミスマッチが起きてしまうため、人材要件を定義する企業側にもIT知識がないと難しいと思います。

副業で受け入れる選択肢もあると思いますが、副業採用においては何を重視すべきでしょうか。

前提として、今は副業をしたい人が増えていたり、コロナによってテレワークが可能になったりと、社会の当たり前が大きく変わり、副業を実施しやすい環境になっています。

前提として、今は副業をしたい人が増えていたり、コロナによってテレワークが可能になったりと、社会の当たり前が大きく変わり、副業を実施しやすい環境になっています。

その上で、求職者から選ばれる企業になるには、やりたいことに共感してもらうためのストーリーを語れる会社になることが重要だと思います。

私は福井出身で、福井県の活性化に貢献したく、未来戦略アドバイザーを副業としてやっておりました。

私は福井出身で、福井県の活性化に貢献したく、未来戦略アドバイザーを副業としてやっておりました。

副業する立場としてどんな環境であれば参画したいかと考えると、「業務の切り出しがしっかりされている」「提案したことが実現できる土壌」「意思決定できる」「予算をつけることができる」といったことが大事だと思っています。

Q2.リスキリングに後ろ向きな「学ばない社員」をやる気にさせるにはどうしたらいいか。

「この講座だけは必ず受けてください」といったように、最初は企業から強い後押しをすることが、学ぶことを踏み出してもらうための初めの一歩です。

「この講座だけは必ず受けてください」といったように、最初は企業から強い後押しをすることが、学ぶことを踏み出してもらうための初めの一歩です。

また、最初に学んだスキルをアウトプットに繋げていただき、何ができるようになったのか成功体験の事例として社内で共有する手法も効果的です。従業員同士で刺激を与え合う形を作ることができれば、「自分も学ばなければいけない」といった思いに誘発され、行動に移すことができます。

他にも、学ぶこと自体を会社のカルチャーにしていく動きも非常に大事です。やはり、リードする人がいる企業は、学びが加速していきます。

たとえば、「○○を学ぶランチ会をしましょう」といったように学ぶ時間を作り、定期的に学んだことを会話するといった時間を設けるだけで、学ぶことが継続されるようになります。

そういったコミュニティを自発的に作れると、定着しやすいと感じています。

大宮さんがおっしゃったように、1人で学び続けることはかなり大変なので、1人でおこなっている訳ではないという意識を持ってもらうために、努力していることをポジティブに褒めたり、学び続けている従業員を見てやらなくてはならないといった思いにさせたりすることが必要です。

大宮さんがおっしゃったように、1人で学び続けることはかなり大変なので、1人でおこなっている訳ではないという意識を持ってもらうために、努力していることをポジティブに褒めたり、学び続けている従業員を見てやらなくてはならないといった思いにさせたりすることが必要です。

また、学んだことが、自分の仕事で役に立つ実感を得てもらうことも大事だと思います。

経営者や人事としても、従業員に何か実施してもらいたいから学んでもらっているはずなので、ゴールを見据えて学びの機会を作るようにしましょう。

最後に、学びの中に競争のようなゲーム要素を入れることも大事かもしれません。

実際に、完全に手書き文化だった神奈川県の温泉旅館さんが、自社の新しいツールを使ってもらい、手書き文化を自動化したいと考えたときに、旅館の人たちに鉛筆とメモ帳を持つことを禁止した話があります。

そして、メモを禁止にした分、チャットに何でも書き込むように指示し、一番多くのコメントを残した人には、旅館に届くお歳暮とかお中元の中から好きなものを持って帰って良いというルールで運用しました。

こういった工夫をしながら、「学ぶことは悪くない」「学んだらいいことあるんだ」といったように学びに対する態度が変わると非常に良いと思います。

Q3.リスキリングに取り組みたいが、自社にリソースがない。どのような対応をすればよいか。

目的意識を持って情報を調べてみてください。すると、学習コンテンツのほとんどが無料で提供されてると思います。自社で誰も教えられる人がいなくとも、無料のコンテンツで一定はカバーできるのではないでしょうか。

目的意識を持って情報を調べてみてください。すると、学習コンテンツのほとんどが無料で提供されてると思います。自社で誰も教えられる人がいなくとも、無料のコンテンツで一定はカバーできるのではないでしょうか。

また、特に中小企業で聞く話が、業務が忙しいため従業員に学ぶための時間を使ってもらうことが難しいというケースです。その場合は、業務時間内に学習時間を組み込みにくいので、「業務時間外を使って学ぼう」というカルチャーを作ることが大事です。

ただ、そもそも無料の学習コンテンツは1コマ15分ほどの短いものです。本当に「それくらいもできない程に忙しいのか」は大事な問いだと思います。

リスキリングをおこなうこと同時に、働き方改革も重要です。社内に無駄な仕事や会議があるのではないかといったように、業務の整理はおこなった方が良いと思います。

学ぶことで業務を短縮化、効率化できますので、最初は身を切るようなことになるかもしれませんが、ぜひ学ぶことに投資して頂きたいと考えています。

学ぶことで業務を短縮化、効率化できますので、最初は身を切るようなことになるかもしれませんが、ぜひ学ぶことに投資して頂きたいと考えています。

中小企業の方はリソースが限られていることも多いと伺いますので、”目的なく学ぶ”という機会を減らし、「これを学ぶことで、○○を解決する」といったように目的を具体的に、明確にする必要があります。

もちろん、金銭的な投資をおこなうことの判断が難しい場合もあると思います。

これに関しては、現在、自治体においてもリスキリングの重要性が注目されている中で、補助金以外の支援はできないかと考えられていたりもします。

東京都も都内中小企業250社への支援をおこなっておりますし、こうした行政からの支援も含めて、リスキリングを支援しているコミュニティを探してみるのも一つの手です。

Q4.リスキリング後の「学びを活かす場」の提供をどのようにすれば良いか。

コミュニティ内でおこなった学びについて、発表する場を作っています。

コミュニティ内でおこなった学びについて、発表する場を作っています。

私たちの部門では、は週に一回、全社員が参加するミーティングがあるのですが、時折成果の発表の場を設けています。

ネタ的な要素も入れながら、楽しく学びをおこなってもらうためのカルチャーを作っています。

そもそも「○○をしたいから、○○を学ぼう」といった経緯で、学ぶ内容が定まる必要があり、学んだらアウトプットが出ている状態が理想です。

そもそも「○○をしたいから、○○を学ぼう」といった経緯で、学ぶ内容が定まる必要があり、学んだらアウトプットが出ている状態が理想です。

そのため、「○○を学んだなら、それを用いて○○をやってよ」と言える上司がいる必要があり、社長自身が学んだことをアウトプットしていることが重要となります。

実際に、社長がどんな講座を受けているのか、従業員はとても気になっていますし、社長が学んだ講座は人気講座になっています。こういったことからも、社長が学んでいたら自分たちも学ぼうと刺激になって、学びが促進されます。

4.視聴者からの質問

Q1. 社員がリスキリングについて興味を持っているが、経営者が後ろ向きな場合、どのように進めていくのが良いか?

経営陣が関心がない場合、DXや変化は起きませんし、生き残ることはかなり困難です。しかし、「うちには関係ない」と捉えているトップは、多くいらっしゃいます。

経営陣が関心がない場合、DXや変化は起きませんし、生き残ることはかなり困難です。しかし、「うちには関係ない」と捉えているトップは、多くいらっしゃいます。

そのため、人事や他の役員がどれだけ社長を説得できるかがリスキリングをおこなうカギになっていきます。その際に、経営陣の多くは同業他社の事例に対して関心を強く持っているので、情報を集めて社長に伝えていくことが大事です。

諦めず、様々な方向から言い続けることが大事だと思います。特に、経営者仲間から言われる場合などは、意思決定に影響を与えやすいです。

諦めず、様々な方向から言い続けることが大事だと思います。特に、経営者仲間から言われる場合などは、意思決定に影響を与えやすいです。

ただ、そういった環境が中々ない場合には、成功事例、投資効果を伝えていくことが大事です。

リスキリングに対してトップが当事者意識を持てないのは、リスキリングに価値を感じていないからなので、経営にも良い影響があることを伝えられるとより伝わりやすいのではないのかと思います。

Q2. タイプ①「高度なデジタル技術を駆使して、ビジネスモデルの変革をリードする人材」の育成は、なぜ難しいか?

高度なデジタルスキル、プロフェッショナルの専門知識をどうやって学ぶのか、また誰か学習コンテンツを考えられる人がいるのかという話ですね。

高度なデジタルスキル、プロフェッショナルの専門知識をどうやって学ぶのか、また誰か学習コンテンツを考えられる人がいるのかという話ですね。

これらは、知識がない人が一足飛びにスキルを身に付けることは難しいです。他の方法をとってもコスト感は大差ないので、それであれば院の方を採用したり、外部の専門家の方に頼る方が良いのではないかと考えています。

たとえば、外部のシステム開発のベンダーに依頼する際に、今何をやろうとしているか理解できる人が社内にいることの方が重要度が高いです。どちらかといえば、先ほどお話ししたタイプ②「自分の持ち場でデジタルを使いこなし、変化に適応し、加速させる人材」を社内で育てる方が大事だと思います。

タイプ②の人材がいなければ、タイプ①の人材を扱えません。外部にタイプ①の役割を任せる際にも、外部のベンダーのことも理解できず、学びに投資した割にリターンが少なくなってしまいます。

Q3. 行政が中小企業を支援する意義とは?

行政は、地域の産業が活性化することを目的として、中小企業のリスキリングに取り組んでいます。

行政は、地域の産業が活性化することを目的として、中小企業のリスキリングに取り組んでいます。

だからこそ、我々もその地域にいる人を学びから支援することで、新しいアイディアや産業が生まれる土壌を作り、その地域の未来を作っていきたいと思っています。

5. 視聴者へのメッセージ

リスキリングは、会社が従業員に、自治体が住民に対して、新しい知識を身につけてもらうよう環境を用意し、経済が回る事を目的としています。

リスキリングは、会社が従業員に、自治体が住民に対して、新しい知識を身につけてもらうよう環境を用意し、経済が回る事を目的としています。

そのために、自社の中で「どんなDXがしたいから、どんな知識を誰に学んでもらいたい」のか明確にして、DXとリスキリングを進めていただきたいです。

リスキリングに対してあまり構えずに、楽しそうといった思いで気軽に進めていただきたいと考えています。

リスキリングに対してあまり構えずに、楽しそうといった思いで気軽に進めていただきたいと考えています。

そして、理論から学ぶことよりも、是非実践から取り組んで、アウトプットをするということを一度試していただけると、効果が見えて楽しくなるのではないかと思います。

「リスキリングを進めていきたい!」ということでしたら、ぜひ弊社までお問い合わせいただけますと幸いです。

(Udemy Business URL:https://ufb.benesse.co.jp/)

--------------------

今こそ知っておきたい「人事データ活用」の具体的なノウハウをご紹介!

組織改善に必要な人事データを収集・活用して組織変革を促す「HRDX(人事DX)」。しかし、多くの企業が「具体的にどうやって人事データを活用していけば良いかわからない」といった悩みを抱えているのではないでしょうか?

今回のHRDX CAMPでは、人事データ活用に関する有識者3名をお招きし、人事データ活用の具体的な方法や実践事例を解説します。無料で視聴できますので、この機会にぜひご参加ください。

【こんな方におすすめ!】

- 人事データ活用が重要だとは思っているが、具体的な進め方のイメージができない

- 既に人事システムを導入はしているが、使いこなせていないように感じている

- 「戦略人事」や「ピープルアナリティクス」といった内容に興味がある