「人と組織を動かすエンジンになる」をテーマに発足した『HR ENGINE』。

記念すべき第1回目のイベントは『強みを活かす人・組織づくり』というテーマで、サイバーエージェントの曽山さんをゲストに招いて勉強会を開催。企業成長に貢献できる人事になるためのヒントを学びます。

今回は、曽山さんがお話された、サイバーエージェントが取り組む人事施策とその背景、そして強い人事になるためのポイントを中心に記事にさせていただき、トークセッションやワークの様子も合わせてまとめております。

【目次】

●イベントゲスト:曽山 哲人氏[写真中央]

目次

\HR NOTEが提供する無料ウェビナーの視聴予約を絶賛受付中!/

【第1部】「強みを活かす人事制度」と「強い人事の条件」とは?

サイバーエージェント曽山 哲人氏 登壇レポート

サイバーエージェントは正社員が4000名。正社員以外のエンジニア、クリエイターなども含めると8000名規模の組織です。

内訳を見ていくと、新卒・中途の割合は5:5、男女比は7:3、女性の管理職は20%で今後も割合を増やしていく予定とのこと。さらに、産休から復帰したママ社員が130名、産休の復帰率が96%になっています。

そういった組織構成のサイバーエージェントですが、常にチャレンジを繰り返し新規事業を創り上げていくと同時に、安心して働ける環境づくりにも注力しています。

それでは、どのような制度を設けているのか、成長する組織をつくるために人事は何をすべきなのか、曽山氏にその取り組みをお話いただきました。

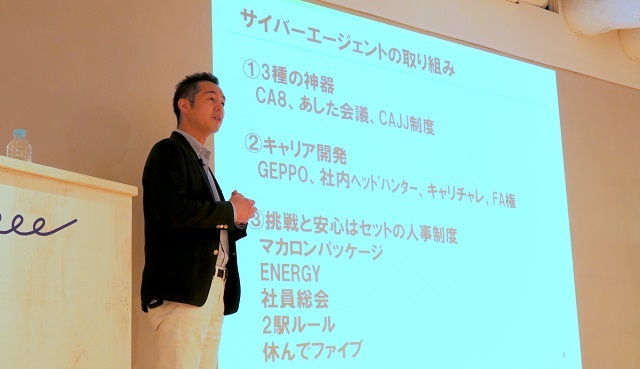

組織の成長のためにサイバーエージェントが実践している3つの取り組み

1.組織の成長を支える3種の神器、『CA8』『あした会議』『CAJJ制度』

曽山氏:弊社社長の藤田晋は、『CA8』『あした会議』『CAJJ制度』という3つの取り組みに関して、「サイバーエージェントの三種の神器だ」と言っています。まずは、それぞれがどのような取り組みなのかをご紹介させていただきます。

CA8

『CA8』とは取締役を8人と定め、2年に1回、8人のうち2人が入れ替わるという制度です。

なぜ『CA8』ができたのか。これは、「上が詰まっている」という現場の声が上がってきたことがあり、それをもとに手を打った制度です。導入から約10年で約10人の新しい取締役が生まれて、約10人が入れ替わって成長します。

役員を退任してもその後新規事業を立ち上げたり、新会社の経営を任されたりすることがあります。私自身も取締役を務めた後に1度退任をして、また2016年の10月から取締役になりました。出戻りの事例もあるというのが特徴です。

あした会議

『あした会議』は、サイバーエージェントのあしたをつくる会議という意味で、新規事業を提案・決議する合宿です。新規事業コンテストというと、社員がエントリーをして参加する形式が多いと思いますが、サイバーエージェントの場合は、トップが新規事業を競い合うというのが特徴です。

社長の藤田晋が審査員で、残り7人の役員がそれぞれ4人くらいの社員を招聘をして各チームを結成。そして、1つのチームにつき3案をプレゼンします。新規事業やコストダウン施策、新しい人事制度など、中長期的な課題解決案を提出してその場で決議していきます。

去年の『あした会議』では、約30案提案され、そのうち20案強が決議されました。その20案強の決議の中で、新会社を8社設立すると決議されました。そこから会社を立ち上げるスピードも早く、8社のうち5社は、1か月後に立ち上がりました。さらにその翌月には3社が立ち上がり、2ヶ月で8社が設立されました。このようにどんどん新規事業が立ち上がっています。

CAJJ制度

『CAJJ制度』は、サイバーエージェントの「事業」と「人材」を育成するというそれぞれの頭文字から『JJ』と名づけられた制度です。

この制度では、サッカーのJ1、J2のように事業部を格付けしていきます。具体的には『CAJJ制度』は営業利益によってランキングされています。たとえば、営業利益が黒字化した事業部はJ3。四半期営業利益が1億円以上でJ2。10億円以上だとJ1となります。

さらにこの『CAJJ制度』には下部組織がありまして、『スタートアップJJJ』という制度があります。これは新規事業を対象としており、原則設立2年以内で、収益化していない事業となります。

この新規事業は時価総額でランク付けされています。想定時価総額によってステージを分け、時価総額30億円を超えると『CAJJ』に上がることができます。

こういった形で、『CA8』は役員が変わることを率先垂範する制度。『あした会議』は、経営陣と社員が一緒になって、経営の決議を生み出すという制度。そして『CAJJ制度』は、事業部ごとの目標設定と撤退基準を設けることで不採算事業への固執による損失の拡大を避けると同時に、新規事業へチャレンジを促す制度です。

この3つがサイバーエージェントの成長に寄与しています。

2.キャリア開発に貢献

『GEPPO(ゲッポー)』『社内ヘッドハンター』

曽山氏:次にキャリア開発についての仕組みをいくつかご紹介します。ここでは『GEPPO(ゲッポー)』と『社内ヘッドハンター』についてご説明します。

『GEPPO』は毎月5分ほどで答えられるアンケートで、社員に対しコンディションを晴れ・曇・雨の5段階の天気で回答してもらう独自のシステムです。毎月1日に「今月もGEPPOに記入してください」と全社員に通知が来て、オンライン上で3つの質問に答えてもらいます。

1つ目は毎月聞く質問で、「先月のあなたの成果、パフォーマンスを天気で表してください」という内容になります。これを毎月計測していくことで、感情の定量化が可能です。

仮にずっと晴れマークを付けていた山田君が、ふとしたとき急に雨になったとします。ここで『社内ヘッドハンター』が登場して、変化の要因を探ったり、社員の相談に乗ったりします。

『GEPPO』の2つ目の質問は都度変わります。たとえば「あなたの部署ではミッションステートメントがどのくらい浸透していますか」と聞くこともあります。これも天気で回答してもらいます。

これは部署ごとに見て、たとえば6割は晴れだったとして、まだ4割ぐらいは曇・雨のメンバーもいたならば、「まだまだ浸透で改善の余地が必要だ」と浸透具合を見ることができます。

3つ目の質問はフリーコメントになります。「キャリアの相談に乗ってほしい」「今こういうことに悩んでいるからちょっと聞いてほしい」という内容もあれば、自分の業績をアピールしているときもあります。

なお、このデータは、『社内ヘッドハンター』と役員しか見れません。人事のメンバーも見れませんし、直属の上司も見れないデータです。ですので、秘密の相談がしやすくなっています。フリーコメントが入ると、その内容によって『社内ヘッドハンター』が動いて面談をします。

『社内ヘッドハンター』によって、毎年約150人~500人ぐらいのメンバーが部門間をまたぐ異動をしています。サイバーエージェントの場合は、広告事業、ゲーム事業、メディア事業とビジネスモデルが全く違う事業が多くあり、その中でも部署が沢山あるので、事業部をまたぐ異動の際に、『社内ヘッドハンター』が活躍します。

▶「業績貢献できる人事になる」ためのCA人事データ活用法とは

▶「主観データを収集するだけでわかった」組織と個人のマッチング|サイバーエージェント人材科学センターに聴く#1

3.「挑戦と安心はセットで考える」人事制度

曽山氏:人事制度設計のポリシーをすごく大事にしています。それは「挑戦と安心はセットで考える」という考えです。

チャレンジできる人事制度も必要ですし、一方で安心して仕事に取り組める制度も必要です。そのため、「挑戦する人事制度」と「安心する人事制度」がともに、会社の現状において必要なものが揃っているかどうかを常に考えています。

逆に良くないパターンはどちらかに偏ることです。たとえば、福利厚生、休暇など、そういったものはたくさんラインナップされているけれど、会社の成長、一人ひとりのチャレンジが生まれてない。そうなると、どうしても受け身の従業員が多くなってしまいがちです。

一方で、チャレンジできる人事制度が多いから良いかというと、そんなことはありません。キャリアへの不安や働く環境への不安なども取り除いてあげることが、企業成長には必要です。

では、どのような取り組みをおこなっているか、事例として『マカロンパッケージ』と『ENERGY』の2つをご紹介させていただきます。

『マカロンパッケージ』は妊活と育児支援の仕組みです。妊活休暇として、女性の社員で妊活をしている方は、周囲に知られることなく月に1回お休みを取得できます。毎月10名~15名ぐらいの方が取得しています。特に報告する義務はないのですが、年に数件、「この制度のおかげで妊娠できました」という嬉しい報告も上がっています。

『ENERGY』は、エンジニアのための人事制度です。具体的な取り組みの1つが、エンジニアのフリーエージェント権になります。どういう内容かというと、2年に1回、エンジニア社員に「異動したいですか?」と人事から連絡が行く仕組みです。

たとえば、入社して2年経つと、人事から連絡が来ます。「○○さんはFA権の権利行使資格を持っています。この1か月間は、どの部署と面談をしても大丈夫です。必要だったら人事が手伝います」という形で、現部署の上長や周囲のメンバーに知られることなく面談をアサインをしていきます。

FA権の対象は毎月50人くらいおりますが、そこから面談希望をするのは10人程度です。異動希望を出すのはだいたい1人か2人。面談をしたものの異動希望を出さない方々は、「面談したことによってキャリア幅の広げ方がわかって安心した」と、結果的には同部署でより力が発揮できるという、そのような仕組みになっています。

手段先行ではなく「成果から逆算せよ」強い人事がしていること

曽山氏:今日はここが1番重要なポイントだと思っています。まず、成果を上げる人事は何が違うのか。「成果を逆算する」ということを、呪文のように言い続けることができているかどうか。ここが大きな差になります。

逆に成果から逆算することができない人事は何をしているか。「こういう研修をやろう」「こういう制度を入れよう」という、手段が先行するパターンが多くなっています。

では、具体的な3つの方法をポイントとして紹介していきます。

1.『OKゴール』を常に考えること

曽山氏:『OKゴール』。これは、「何ができればOKなのか」という問いをよく使うようにしています。たとえば、社長から「管理職研修をやらないといけないからよろしく」と言われたとします。その時に「その管理職研修は、何ができればOKですか?」と聞きます。

評価制度、採用など、さまざまな業務がありますが、「何ができればOKなのか」を意外と言葉にできない人事の方が多いように感じています。ですので、管理職研修のケースも、「何ができればOKですか?」「こういうのができればOKですよね」と当て返すことを、お勧めしています。

社長との認識のズレをなくすためにも、「何ができればOKなのか」を明確に持つことは非常に重要です。これが明文化されてれば、あとは手段はなんでも良いという形になります。これが成果から逆算することにつながるポイントです。

2.経営陣の悩みに『満額回答』することが先

曽山氏:そして次は、『満額回答』です。これは、社長や役員陣が今困ってることを解決することが、人事のやるべきこととして1番優先順位の高いものになります。

現場の社員からいろいろ話を聞いて気になる声もあるかもしれません。もちろん、それも大事です。しかし、それよりも経営課題の解決は大事なことです。どちらかしか選べないとしたら、経営陣の満額回答をすることが先だと考えています。

なぜかというと、現場の声をいくら積み上げても、経営課題を改善しない限りは業績は伸びないのです。私自身もこれで失敗した経験があります。最初に人事本部長になった時は、自分がやりたいことばかりやって、役員会に報告を持っていったところ、役員の反応が全くなかったんです。一方、別の日に、役員会であるお願いをされ、それを上手くまとめたときは、とても評価されたんです。

もちろん、現場の声も無視できないものですが、まずは「経営陣が求めていることは何か」を、しっかりと理解できているかが、今の人事に求められているものだと思います。

3.「年間1000人にも及ぶ」社員対話の実施

曽山氏:強い人事になるために「自分が社員の声を理解している」ということは、何よりも強い武器になります。

逆に、社員の声を持ってない場合は、やりにくさとコンプレックスを持ったまま人事をやることになります。そのため、とにかく現場と直接対話し続けることが重要です。

私は週に1回~2回のランチ、飲み会を実施しています。1回5人くらいでおこなうので、ランチ2回で10人、飲み会が2回で10人、これで1週間に20人。1週間に20人が4週間になるとこれで80人。80人が12か月になると、約1000人です。

とにかく声を拾う。現場の声を聞かないと、どうしても人事制度のヒット率が下がってしまうので、さまざまな声を聞いて反映しています。

【第2部】:ENGINE Talk|人事の本音に迫るトークセッション

第2部は曽山さん、西村さん、橋本さん、イベント参加者の方々を交えたトークセッション。

人事の方々が自社で抱えている疑問や悩みなどを中心に、非常に多くの質問が飛び交っていました。今回はその中からQ&Aをいくつか抜粋してまとめさせていただきました。

社内の生産性を上げるために取り組んでいることは?

西村氏:社員の生産性をあげるために取り組んでいることはありますか?

曽山氏:「棚卸会議」という会議を実施しています。これは部署全員で集まって、今の自分たちの作業や業務において妨げとなっているものを可視化して捨てていくという内容です。

60分でできる会議なのですが、最初の10分はポストイットを用意して、自分の業務を一つひとつポストイットに書いていきます。全部は書き出せないため、嫌なものを優先して書いてもらいます。「こういう雑務が嫌だ」「無駄なルーティーンが多い」と感じているものです。

西村氏:なるほど。捨てたいものを書いてくださいと。

曽山氏:次は、ホワイトボートを1チームにつき1枚用意します。10人いるとしたら各メンバーの名前を「山田」「鈴木」と書いていきます。そしたら名前の下に、自分が書いたポストイットを削りたいものから順に上から貼っていきます。そうすると、上から順に嫌なものリストが並びます。これで10分ぐらいです。

そうしたら、マネージャーがメンバーとマンツーマンで話をしていきます。たとえば、山田君が1番に挙げた項目をマネージャーが見ながら、この業務は具体的にどういうものなのかを聞き出し、決議します。

継続してやるのか、辞めるのか、システム化するのか。何でもいいので決議をしていきます。他のメンバーが一緒に参加する時もあるし、別でディスカッションしてるケースもあります、これはお任せしています。

山田君の1番上の項目の決議が終わると、次は鈴木君です。全メンバーの1番嫌なものから決議するようにしています。そうすると一旦すっきりするんです。ただ、決めた後に上手くいかないことも多いです。ですので、1か月後か2か月後の『GEPPO』で、「この前決めた棚卸会議はどうでしたか」と聞いて、その結果をもとにPDCAをまわしていきます。

新しい雑務は常に増え続けるので、常に消し続ける習慣を持つことはすごく大事ですね。1回削ればなくなるというものでもありません。

人事データを活用する上で考えたいこと

橋本氏:人事データの活用について注目されていますが、「何から手をつけたらいいのか」「どのように活用したらいいのか」という悩みを持っている方は多いと思います。そのあたりはいかがでしょうか。

曽山氏:人事データに関して、どこから手をつけたらいいのか。非常に難しいのですが、今の経営課題に寄り添っているかどうかだと思います。

先程の話に戻ってしまいますが、「これからのHRはデータサイエンスだ」と言っても、経営課題に直結しないことは意味がありません。

たとえば、社員10人の会社でデータサイエンスを実施する際に、それが経営の成果につながればいいのですが、足元の採用活動のほうが重要であれば、そちらを優先してやるべきです。

会社の規模によって、人事に求められることは当然変わります。ただし、人事がやりたいことではなくて、経営課題が先にあって、そのために必要であればデータの収集・分析をしていくイメージです。

人事の成果を見るために、セリフメソッドを活用しよう

Q1:強い人事は「成果を逆算して行動する」ということでしたが、人事の成果としてどのような部分を見ているのでしょうか?

曽山氏:なかなか数値化できない業務であった際は「セリフメソッド」を活用しています。「褒めセリフを成果とする」というものです。

社長や役員から褒められたら、当然嬉しいじゃないですか。ですので、こちらが定めた褒めセリフが出てきたか出てこないかを指標として、どのくらい褒めセリフをもらえるかを目標にしています。

プロジェクトごとに、その中で最高の褒めセリフが何かを人事の中で議論をします。たとえば、「あるシステムのUI、UXが社員から見てすごく使いやすくなったね」というセリフをどのくらいもらえるかといったイメージです。

もちろん、数字として可視化するということは意識しています。私は以前、採用のエントリー数から内定の承諾率、休暇の申請数、離職数など、A4の用紙に人事のすべてのKPIを書きだしたことがあります。それらをシートに落として、その推移を追いかけています。

人事も数字に強くならないと、役員と議論ができません。それはすごく重要なポイントだと思います。

社内ランチ・会食を活性化するために何をしているのか?

Q2:コミュニケーション促進の一貫として社内ランチ、社内会食を推奨していますが、徹底されていません。徹底するためにサイバーエージェントで心がけていることはありますでしょうか。

曽山氏:チームで行くランチや飲み会などは、欠席者が当日出ることは弊社でもあります。それでも、効果的だと感じているのが、「懇親会支援制度」です。これは、チームで行くことを条件に1人あたり毎月5千円を支給する制度です。

簡単に言うと飲み会代支援なのですが、大事にしているポイントが、支給額は月末で切れて翌月以降の持ち越しはできないという部分です。ですので、サイバーエージェントは月末になるとみんな飲みに行きます(笑)。

期限があると「もったいない、とりあえず行こう」となります。あとは、ランチ・会食に行けない場合は、何かしらの理由があるはずなので、その理由を調べた方がいいと思います。

【第3部】THINK to ACTION|人事同士で繋がり、アクションを宣言する

第3部は、本イベントに参加して学んだことをもとに、自社に持ち帰って「人事としてどんなゴール設定するのか。逆算してどのような行動をするのか」を決めて、周囲の方々とディカッションするパートになります。

ここでは、ディスカッションの風景の様子とそのアウトプットについてまとめています。

「ゴール設定」ディスカッション&アウトプット

まずは個人ワーク。そこから2~3人のグループに別れて、それぞれ何を決めたのか、何をしたいのかを話し、ディスカッションしていきます。

ディスカッション終了後は、数人の人事の方が代表して、みんなの前で自分の決めたことについてアウトプットをおこない、曽山さんからフィードバックをもらっていました。

どのようなアウトプットがあったのか、以下のような内容が出ていました。

- 「20人のメンバー全員からスッキリを引き出すことをゴールにする。そのために、1on1の制度を取り入れようと思う」

- 「人事データを収集しようと思っていたけれど、一人ひとりとちゃんとコミュニケーションをとって、定性的な情報でも、会社にしっかりと貯めていくことが必要だと思った」

- 「HR部門と現場の間にあるガラスの壁のような距離感を壊して解消していきたい。人事に協力してくれる仲間を増やしていきたい」

- 「社員の離職率改善のために、個別フォローとそのデータ化をしていきたい」

最後に

いかがでしたでしょうか。

ただ登壇内容を聞いて「刺激になりました。おしまい」ではなく、実際に「考え、行動する」ところまでをゴールにおいて、さらにディスカッションすることで、自社の業務にも活かせるため、再現性が高い内容のイベントでした。

人事の方々の抱える課題は企業によってさまざまだと思いますし、従業員・求職者という個人に関わるクローズドな情報なため、社内で相談できる人間やその内容も限定的になってしまうかもしれません。

今回のようなイベントを通して、人事同士で自社で実践したいことや課題などを話し合うことで、明日への業務の活力になるのではないでしょうか。

【イベント概要】

- イベント名:サイバーエージェント曽山さん×HR ENGINEコラボイベント

- 開催日時:2017年6月12日(月)18:00~21:00

- 開催場所:株式会社freee イベントスペース(東京都品川区西五反田2-8-1五反田ファーストビル9F)

- イベント詳細URL:https://hr-engine.connpass.com/event/58639/

--------------------

今こそ知っておきたい「人事データ活用」の具体的なノウハウをご紹介!

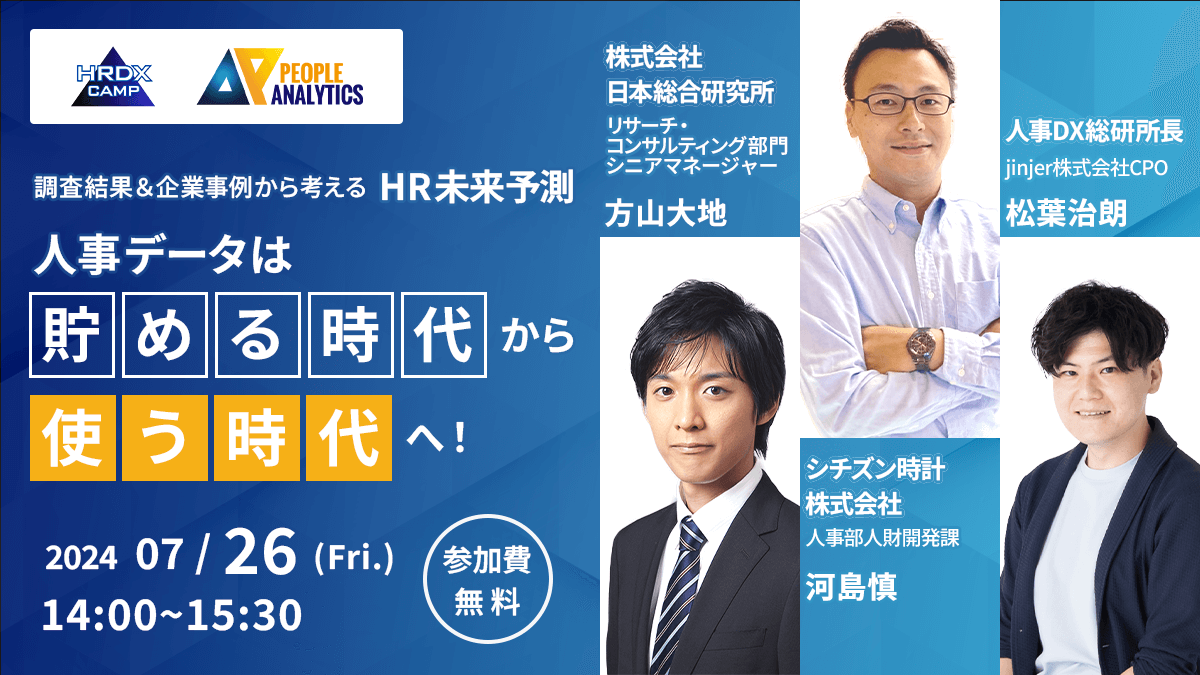

組織改善に必要な人事データを収集・活用して組織変革を促す「HRDX(人事DX)」。しかし、多くの企業が「具体的にどうやって人事データを活用していけば良いかわからない」といった悩みを抱えているのではないでしょうか?

今回のHRDX CAMPでは、人事データ活用に関する有識者3名をお招きし、人事データ活用の具体的な方法や実践事例を解説します。無料で視聴できますので、この機会にぜひご参加ください。

【こんな方におすすめ!】

- 人事データ活用が重要だとは思っているが、具体的な進め方のイメージができない

- 既に人事システムを導入はしているが、使いこなせていないように感じている

- 「戦略人事」や「ピープルアナリティクス」といった内容に興味がある