来年の研修から本当に成果が出るか?研修企画をブラッシュアップするためのチェックポイント|ジェイソン・ダーキー

この時期、多くの企業では来年の人材育成施策が固まりつつあります。企画は承認され、予算も組まれています。研修の大まかなイメージもありますが、まだまだ細かい調整が必要です。

今回は、そのチューニングに役立つ切り口とチェックポイントを紹介します。少しでも研修の成果を高められるように、ぜひ有効活用してください。

執筆者JASON DURKEE(ジェイソン・ダーキー)氏IDEA DEVELOPMENT株式会社(アイディア社) 代表取締役

米国シアトル生まれ。1992年に来日し上智大学に入学。卒業後,研修企画会社に就職し10年間勤務。2003年に独立起業。日本を代表する大手企業から外資系企業まで幅広い業種のクライアントに対して,研修プログラムの企画および講師として,5万人以上の能力アップとビジネス成果の向上に貢献した実績を持つ。著作に『ビジネス英語の技術』『ガツンと言える英会話』(Japan Times)ほか。

5つの切り口

研修の成果を高めるための要素は様々ありますが、ここでは分かりやすく5つの切り口に絞りました。

- 研修体系

- 研修の全体企画

- 対面研修

- リモート研修

- オンデマンド研修

チェックポイントをそれぞれ紹介します。

1. 研修体系

研修体系というのは人材育成施策の全体像です。ほとんどの人がイメージする定番は、縦に階層、横に研修テーマがある細かい表です。研修体系をつくる際の大切なポイントは、この3つです。

- 目的別に考える

- リソースにメリハリをつける

- 賞味期限の過ぎた研修を捨てる

定番の研修体系の表は1年間の研修実施イメージを把握するのに便利ですが、間違ってはいけないのは、各セルに書いてある研修にすべて等しく対応しようとすることです。

研修の中には非常に大切で、絶対に成果を出さないとまずいものもあれば、全社員が目を通して意識を高めるだけでよい研修もあります。

そこで、受講対象者と研修の内容とテーマ以外にぜひ考えてほしいことは、研修の狙いや目的です。目的によって必要なリソースは大きく変わるため、メリハリをつけることを意識しましょう。

例えば、ビジネス成果を出すのが目的なら数カ月の研修シリーズ、定着フォロー、職場実践などが必要です。逆に、意識の確認やリマインドが目的なら、数分のeラーニングや自己学習用のPDFで十分です。

代表的な目的とおすすめの研修形態はこちらです。

| 研修目的(提供価値) | おすすめの研修形態(提供方法) |

|---|---|

| 新しい企業戦略の実現 | 経営者サポート、職場の巻き込み、効果測定、チェンジマネジメント |

| 現職務の成果向上 | ラーニングジャーニー、職場実施、定着フォロー |

| 人材パイプラインの強化 | 長期のブレンドラーニング ( 対面/リモート/オンデマンドのミックス) |

| トラブル発生時の対応 | サポートツール |

| コンプライアンス | LMS(受講管理システム)によるeラーニング |

| 従業員のモチベーション向上 | 外部の公開コース、オンデマンドのコンテンツライブラリー |

賞味期限の過ぎた研修を捨てるとは、昔につくったままの内容を再検討することです。今のビジネス環境や受講者のニーズに合わなくなった研修は意外とあるものです。

例えば、新入社員のマナー研修にある、代表電話の転送の仕方やお茶の出し方。今は配属後にやる機会のある新入社員はかなり少ないはずです。

逆に、必要な内容が抜けている場合もあります。例えば、管理職研修でDX、グローバル、イノベーション、ダイバーシティ、ハイブリッドワークがなかったりしますが、どう考えても盛り込むべき重要な経営課題です。

2. 研修の全体企画

ここでいう全体企画とは、研修の流れのことです。

当日のタイムスケジュールというより、研修の前後も含めた全体のデザインに関わる部分で、例えば、事前課題があるか、研修は何日間あるか、コーチングのような研修以外の要素があるか等です。

重要なポイントは3つです。

- 数回の研修+定着フォローにする

- 上司を巻き込む

- 職場実践につなげる

単発やりっぱなし研修では、超一流講師がどんなに頑張ったとしても安定した良い成果は出ません。

逆に、研修を数回に分け、研修と研修の間に受講者が職場で実践してみて、次の研修で振り返って共有すれば、講師が普通でも良い成果が出ます。

さらに、受講者の上司を研修前後に巻き込めば研修に対する意識が高まり、職場での行動変容の確率も上がります。最後に、研修内容を繰り返し練習をする機会があれば、自然と定着できます。

3. 対面研修

対面研修のニーズはかなり戻ってきており、実は今の大トレンドの一つです。

背景としては、昨今のAIの普及により、AIにはない高いヒューマンスキルや人間力が求められていますが、残念ながら業務でのデジタルの割合が高く、その手のスキルを磨く機会が減っているためです。

対面研修の必須条件は「リモート研修ではできない、集まらないとできないことに絞る」ことです。具体的に言うと次のとおりです。

- 交流と共有を入れる

- 体を動かす

- 特別なイベントにする

対面研修なら、特に設計しなくても受講者の共有と交流はある程度自然に生まれます(休憩時間の雑談、一緒に食べるランチ、グループディスカッション等)。

ただ、それだけならわざわざ会場まで移動させて集める必要はなく、求められているような高い人間力も身につきません。ぜひ、受講者同士の交流を意図的に設計しましょう。

特に、同じグループメンバーだけではなく、他のグループの受講者とも接する機会をつくってあげましょう。

もう一つ、リモートではできないのが体を動かすことです。全身運動という意味ではなく、演習のときに立つ、机上でカードを手で並べ替える、機械を手で動かすようなイメージです。

交流があったとしても、このような動きがないならリモート研修で十分です。特別なイベントにする、というのは特別感やイベント感を持たせることです。

例えば、経営者やゲストスピーカーを呼んでみる、非日常的で特別な会場で実施してみる等。展示会やイベントと一緒に企画してもよいのですが、受講者が「わざわざ移動してみんなと一緒に受ける意味がある」ものだと納得できるようにしましょう。

4. リモート研修

ここ数年で対面研修が戻った分、リモート研修が減りました。私は講師として年間100回くらい登壇していますが、リモート研修はだいたい2割以下です。

ただ、大事なのは実施の回数や割合ではなく、リモート研修の質です。あくまで主観ですが、この1~2年でリモート研修の質が下がってきているようです。

受講者も講師も対面研修と比べて手を抜いている、一方的な解説で終えている、研修に適したプラットフォームを使わずにTeamsで定例会議の延長のような雰囲気で実施している、といったケースは少なくありません。とても残念なことです。

リモート研修は非常に重要で、実は研修のデフォルトやスタンダードにするべきものだと思っています。良いリモート研修のポイントを紹介します。

- リモート研修をデフォルトにする

- 演習の割合を解説より多くする

- ブレイクアウトルームとプロデューサーを必ず使う

リモート=講義中心の一方通行と思われがちですが、プラットフォームの機能を使えば解説中の受講者の反応はむしろ対面研修よりも得やすいです。例えば、投票する、反応マークを出す、チャットする、画面に絵描きをする等です。

リモート研修で絶対に避けるべきなのは、長く一方的な解説が多い講義です。おすすめは、解説部分のインプットを事前課題にして、研修中は演習中心にすることです。研修時間の50〜70%を演習とアウトプットに割きましょう。

その際、ブレイクアウトルームを積極的に使い、先ほどふれたプラットフォームの機能も使いましょう。「うちのプラットフォームにはその機能がない」「講師一人ではそこまで手が回らない」そんな言い訳は通じません。

リモート研修でふさわしいプラットフォーム(ベストはZoom、Webexでも良い)を用意するのは、対面研修でふさわしい会場を押さえると同様で、当然のことです。

講師一人ではすべてのリモート操作と運営はできないことも、かなり以前から分かっていることです。リモート研修は必ず講師ともう一人のテクニカルサポート(リモートプロデューサー)で実施することは、ベストプラクティスというより、今や常識です。

(参考:弊社ではリモート研修の際には必ず出社して、有線LANを使用し、プロデューサーと講師が隣に座り、外付けカメラと照明を使って実施しています。これはリモート研修の最低限のマナーと考えています)

5. オンデマンド研修

オンデマンド研修とは、eラーニングやマイクロラーニングのことです。

最近では10分程度の映像教材がメインとなっています。オンデマンド研修は使い方によってはとても便利なものです。

うまく活用するためのポイントはこちらです。

- 受講者のニーズと一致させる

- 行動につなげる

- 内容の質を高める

ダメなオンデマンド研修の代表選手は、対面研修を三脚を使って録画した風景です。

逆に良いオンデマンド研修の特徴は、時間が短い(10分未満)、内容が分かりやすい、見やすいビジュアルが多い、集中力を維持できるよう講師のテンションが高い、音質が良い等です。

理想は、例えるなら取扱説明書やマニュアルのように、具体的な見本やデモンストレーションです。

オンデマンドの効果的な活用法としては、研修(対面でもリモートでも)受講前に解説部分をオンデマンドで見てもらっておくと、研修中の演習時間が増やせます。

また、研修目的が意識を高める、コンプライアンスといった場合には特に役立ちます。

最後に

多くの会社では4月から新しい年度が始まります。

来年度の人材育成施策でしっかりとビジネス成果が出せるよう、今回紹介したチェックポイントを活かして人材育成施策をブラッシュアップしましょう。

年間数百名の採用も!?リファラル採用を成功させるポイント|Take Action 成田

求人倍率の高騰や採用コストの増大、さらにはダイレクトソーシングの一般化に伴う「候補者の奪い合い」が激化する中で、自社にマッチした人材を低コストかつ高精度で獲得できる手法として、多くの企業が「リファラル採用(社員紹介採用)」を導入しています。

弊社が採用支援や定着支援を行っている企業でも、リファラル採用制度を導入する企業は増えていますが、適切なツールや運用の仕組みを構築しなければ、「なかなか紹介が生まれない」「短期的にしか成果が出ない」といった悩みを抱える企業が多いです。

これからますます注目度が高まると予想される「リファラル採用」。具体的にどのように取り組んでいけば良いのでしょうか。

執筆者成田 靖也氏株式会社Take Action 代表取締役社長 CEO

1984年生まれ。北海道出身。人材コンサルティング会社に入社後、当時最年少で名古屋支社長に就任。ただ、採用会社の入社させて終わりの顧客目線ではない手法に疑問を持ち、採用・定着・活躍まで支援できる究極のカタチを求め、25歳でTake Actionを設立。現在は、エンゲージメントを軸に経営課題を解決し続けることで、『採用・定着・活躍』3つの側面から企業成長を支援しています。

目次

費用面と採用可能人数の両面で、従来の採用手法に限界を感じている

一般的に、採用活動においては

- ナビサイトへの掲載

- イベントやフェアへの出展

- 人材紹介会社との提携

などの方法があります。しかし、どれも数十万円から数百万円単位での出費となり、1名採用するための単価は非常に高額です。

職種によっても異なりますが、中途採用の場合は年収の30〜35%ほどかかるケースもあり、企業経営において大きな負担となっています。

また、多くの企業で人手不足となっていることから、採用難易度も高まっており、転職顕在層をターゲットにした手法だけでは、採用できる人数にはある程度の限界があります。そのため、転職潜在層に認知してもらう手法として、テレビCMやSNS、動画活用などの手法を導入する企業も増えています。

ただ、これらの手法もすぐに応募に至る施策ではありません。そこで、転職潜在層にアプローチできる手法として、リファラル採用が注目されています。

多くの企業で、採用の重要度が高まっているからこそ、費用を抑えた上で、これまでアプローチできなかった層からも採用できるリファラル採用が多くの企業で次々に導入されています。

リファラル採用の導入企業は増え続けているものの、採用に至らないケースも多い

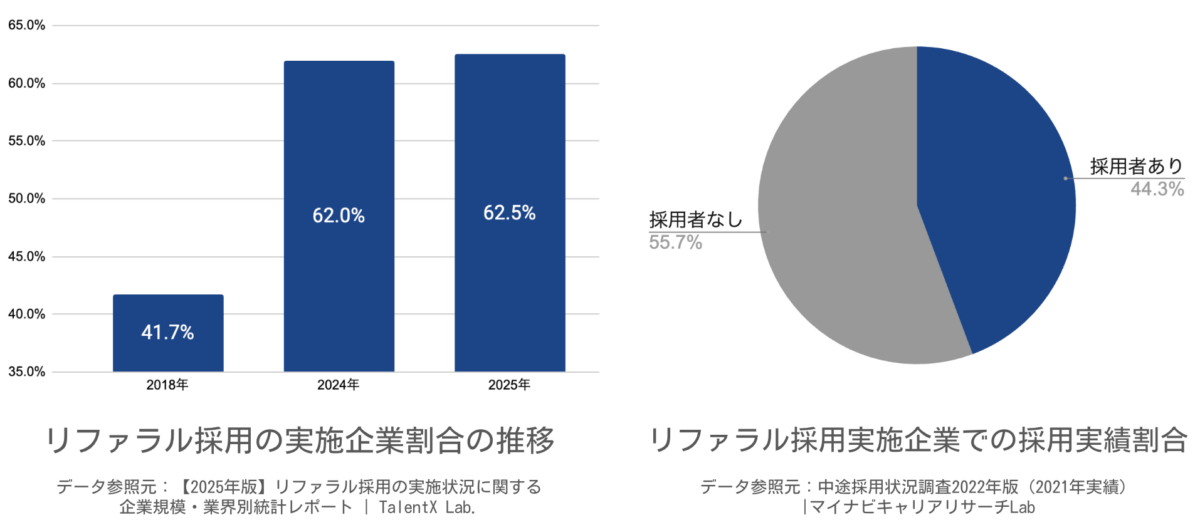

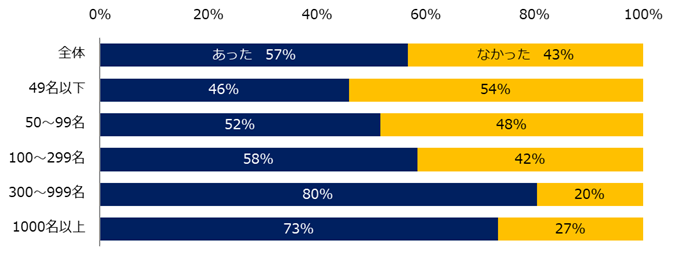

株式会社TalentXが2025年に発表した『リファラル採用の実施状況に関する企業規模・業界別 統計レポート』によると、リファラル採用の実施企業割合は、2018年版の調査では41.7%、2024年版の調査では62.0%、2025年版の調査では62.5%と増加し続けていることが分かります。

一方で、2022年4月にマイナビキャリアリサーチLabが公表した『中途採用状況調査2022年版』によると、リファラル採用を実施している309社の内、採用者ありの企業が44.3%、採用者なしの企業が55.7%となっており、「十分な成果が出ていない」という企業が多い状態です。リファラル採用制度自体はあるものの、上手くいかずに制度が形骸化している企業も少なくありません。

リファラル採用の成功と失敗を分けるのは「エンゲージメント」と「仕組み化」

リファラル採用でよくある課題としては、

- 社員からの協力が得られない

- 求めている人材とは異なる人材の紹介が発生してしまう

ことなどです。社員に情報量と情報頻度ともに充分な発信ができていない場合に発生します。

また、

- 最新の求人情報がどこにあるか分からない

- どういう形で会社に紹介すれば良いか分からない

という声もよくお伺いします。協力に前向きな社員からの紹介を逃してしまうため、非常にもったいないです。

一方で、リファラル採用経由で、継続的に入社が決定している企業では、リファラル採用を制度として導入し、専用のチームを組成したり、専用のツールを導入しているケースが多いです。紹介するハードルを下げる施策とリファラル採用を管理してPDCAを回す仕組みができており、1年の中で多少紹介者数の波はあれど、継続的に紹介が発生します。

- 紹介したいと思える会社であるかどうか(従業員エンゲージメントの高さ)

- 継続的に紹介を生むための仕組み化

まずは従業員が紹介したいと思えるような会社を作ること、その次に紹介しやすいような環境を整えることが重要です。

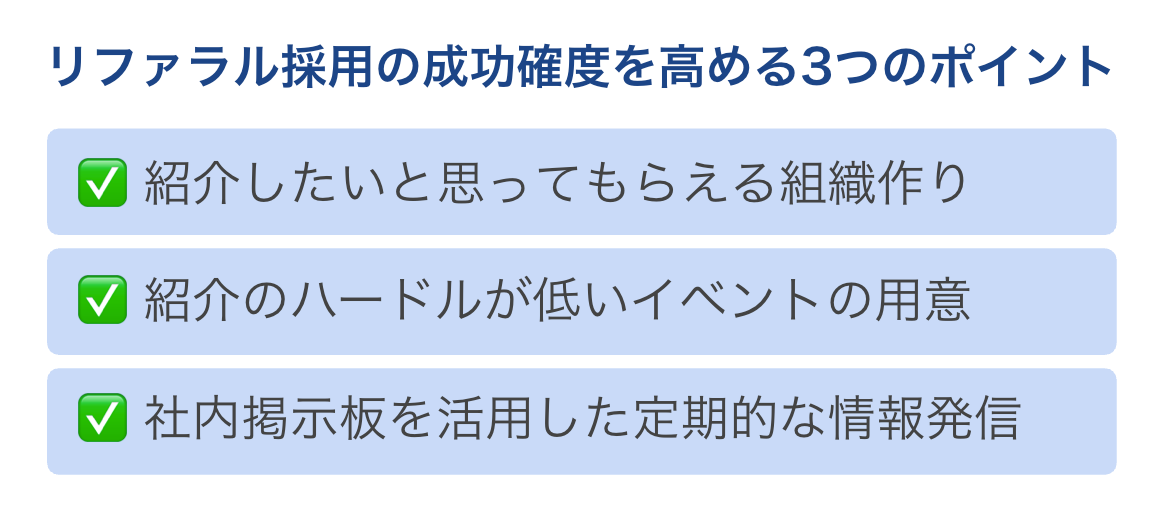

リファラル採用の成功確度を高める3つのポイント

上述の通り、リファラル採用を成功させるためには、まず従業員が友人や知人に会社を紹介をしたいと思ってもらえることが必要です。感謝や承認の文化を醸成することや、企業理念を浸透させることなど、自社の組織における強みを伸ばし、弱い部分を解消しましょう。

また、「いきなり選考」ではなく、「まずはカジュアル面談やランチ、社内イベントへの参加から」などといった、低いハードルを設置することも効果的です。選考の前にまずは会社を知ってもらった上で、選考を受けるかどうかは当人に判断してもらうことで、紹介するハードルが一気に下がります。

紹介するハードルを下げるとともに、もし不採用になった場合でも、紹介した社員に丁寧にフォローを行うことも忘れずに行ってください。

その他、社内掲示板を活用し、定期的に求人情報や採用状況を発信して、協力してもらうための仕組みを作ることが重要です。

年間200名以上も!?リファラル採用で圧倒的に実績を出している企業事例

事例1:株式会社フレスカ

岡山県を中心に焼肉店などを展開する株式会社フレスカでは、アルバイトを中心に年間200名以上のリファラル採用が発生しています。

サンクスカードツールを活用して、従業員同士で感謝や称賛を伝え合うことで、従業員のコミュニケーションを活性化させています。

社内掲示板では、新メンバー紹介や社内イベント情報が多く投稿されており、エンゲージメント向上と社内の情報発信にかなり力を入れています。

リファラル採用を制度として導入し、制度の定期的な情報発信を行うことや直接協力を依頼することなどによって、アルバイトが友人を誘うサイクルが当たり前化しており、年間200名規模の採用を実現し、媒体掲載や人材紹介に頼らない店舗運営を可能にしています。

事例2:株式会社INGS

全国各地で飲食店経営やFCプロデュース事業を展開する株式会社INGSでも同様にアルバイトのリファラル採用でかなりの実績が生まれています。2022年は56名、2023年が95名、2024年も95名と、アルバイトの1〜2割はリファラルで採用しています。

社内掲示板を活用して、募集情報を伝えるとともに、毎月リファラル採用に協力してくれた人を掲載してお礼を伝える取り組みを行っており、紹介者を表彰することで、リファラルの紹介が生まれやすい仕組みや雰囲気作りを行っています。

アルバイトから正社員への登用も年間20名弱生まれており、従業員エンゲージメントを高めることによって、社員が定着・活躍する環境を整えています。

リファラル採用は始めるのは簡単だが、成果を出すことは難しい

リファラル採用自体は、制度を作って走り出すこと自体は難しくありません。ただ、継続的に紹介してもらい、そこから内定者を出し続けることはかなり難易度は高いです。

まずは社員がリファラル採用に協力したいと思ってもらえるような組織作りを行うこと、そして、従業員に紹介してもらうために、紹介ハードルを下げる施策と定期的な情報発信が重要です。

ぜひ、組織作りとリファラル採用の仕組化の両面を強化し、リファラル採用を成功させてください。

“経験ゼロ”の人が活躍できる組織は、何が違うのか?|CTF GROUP山本

多くの企業が「即戦力」を求めます。

もちろん、その考え自体が間違っているとは思いません。限られた人員で成果を出さなければならない以上、即戦力という視点が出てくるのは自然なことです。

ただ、即戦力を前提にした組織づくりには、一つの大きな落とし穴があります。それは、人が育たない組織になることです。

執筆者山本 真聖氏株式会社CTF GROUP 代表取締役

2018年 大手営業支援会社にインターン生として入社、新規事業の立ち上げやインサイドセールスチームの構築、経営者へのビジネスマッチングなどを経験。 2019年大手営業支援会社へ入社し、営業部で年間約1000人の経営者へのソリューション営業に従事。マネージャー職として社員管理とチーム売上管理に従事し売上拡大に貢献し、2021年に当時の東証マザーズへの上場を経験。 その後、マーケティング全般(インバウンド、アウトバウンド)のご支援を強みとした株式会社CTF GROUPを設立。CTF GROUPでは、正社員と在宅フリーランスを組み合わせた営業支援モデル「ZERO UNIT」をはじめ、複数の独自サービスを提供。創業からわずか3年で売上前年比1,700%、累計受注額20億円を突破。

目次

即戦力前提の採用から、育成前提の組織へ

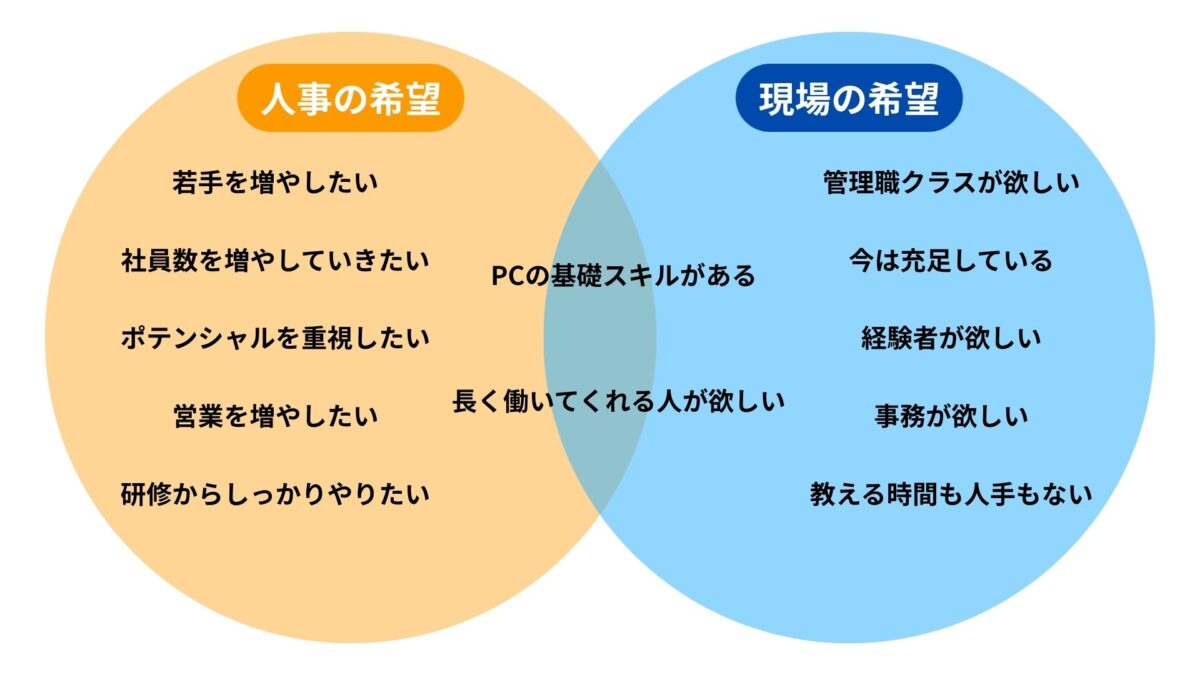

日本企業を俯瞰して見ると、多くの企業において「即戦力」を求める傾向あることが非常に分かりやすく表れています。

日本の企業は、有事には驚くほど強い。危機的な状況に追い込まれると、一気に意思決定が速くなり、組織がまとまり、V字回復を遂げる企業も少なくありません。

一方で、平時に入ると成長が横ばいになる企業が多いのも事実です。外部環境が安定すると、変化のスピードが落ち、挑戦が後回しになる。この「平時の過ごし方」が、企業の将来を大きく左右していると感じています。

CTF GROUPでは、未経験者や新卒メンバーが組織の中心となって活躍しています。その理由はシンプルで、私たちは最初から「育成されること」を前提に組織を設計しているからです。

経験は、採用段階で完成しているものではありません。仕事の中で負荷をかけ、数字と向き合い、失敗を繰り返す。その過程でしか身につかないものだと考えています。

新卒や未経験者がつまずく“本当のポイント”

未経験者がつまずく理由は、スキル不足ではありません。多くの場合、問題はもっと構造的なところにあります。

ポイント①:「何をどこまでやれば正解なのか」が見えていないこと

一つ目は、「何をどこまでやれば正解なのか」が見えていないことです。ゴールが曖昧なままでは、努力しても手応えを感じることができません。自分が前に進んでいるのか、方向を間違えているのか、その判断がつかない状態が続きます。

ポイント②:成果と評価のつながりが分からないこと

二つ目は、成果と評価のつながりが分からないことです。どの行動が評価され、どの結果が次につながるのかが見えないと、人は次の一手を選べなくなります。頑張っても評価の理由が分からない状態は、成長意欲そのものを削いでしまいます。

ポイント③:周囲の基準値が分からないこと

三つ目は、周囲の基準値が分からないことです。自分が今どの位置にいるのか、何を基準に「できている」と判断されるのかが分からない。この状態では、無意識のうちに行動のスピードも質も落ちていきます。

CTF GROUPが実践する“育成プロセス”

私たちが育成において最も重視しているのは、「平時でも有事のような緊張感を持たせること」です。

日本企業は、有事になると一気に動き出します。しかし、平時になるとその緊張感が薄れ、変化への感度も下がってしまう。CTF GROUPでは、この状態こそが最大のリスクだと考えています。

そのため、売上目標やKPIは、一般的に見ればかなり高い水準を設定しています。いわば狂気の数字です。

ただし、それを精神論で追わせることはしません。数字の意味、背景、達成できなかった場合に事業へどのような影響が出るのかまで含めて、すべてを言語化し、共有します。

メンバーは、ただ数字を追うのではなく、自分の行動が事業にどう影響しているのかを理解した上で動く状態になります。この緊張感があるからこそ、成長速度は一気に上がります。ぬるい環境では、人は本気になれません。

フィードバックより“仕組み”で動かすオンボーディング

育成というと、上司からのフィードバックや1on1を想像する方も多いと思います。もちろん、それらも重要です。

ただ、CTF GROUPでは、フィードバックよりも先に「仕組み」を作ります。誰がやっても同じ判断になるルール、数字で見える評価軸、行動と成果が直結する設計。これらが整っていれば、上司が細かく指示を出さなくても、人は自ら動き出します。

常に数字が可視化されていることで、平時であっても自然と緊張感が保たれる。人を育てるのではなく、人が育つ環境を作る。それが、私たちのオンボーディングの考え方です。

成果を出したメンバーが育成者になる“循環型”の文化づくり

もう一つ大切にしているのが、育成を特別な役割にしないことです。

CTF GROUPでは、成果を出したメンバーが、次の育成者になります。 教える立場に回ることで、自分の仕事を言語化し、再現性を高めることができるからです。

この循環が回り始めると、組織は一気に強くなります。育成が属人化せず、文化として根付いていく。結果として、未経験で入社したメンバーが、数年後には組織を引っ張る存在になっていきます。私たちは、この循環を意図的に作り続けています。

経験ゼロでも活躍できる組織の正体

経験ゼロの人が活躍できる組織は、優しい組織ではありません。むしろ、基準が高く、数字に厳しく、緊張感のある組織です。

ただし、その厳しさは感情ではなく、構造で支えられている。だからこそ、人は折れずに成長できる。有事になってから変わるのではなく、平時から変わり続ける。 これが、CTF GROUPが考える「経験がゼロでも活躍できる組織」です。

未来の経営幹部を獲得する。ハイレイヤー採用の新常識 〜HR LEADERSレポート〜

企業の非連続な成長に不可欠な「ハイレイヤー人材」。しかし、彼ら、彼女らは従来の採用手法が通用しない、転職市場にはなかなか現れない存在です。

YOUTRUSTが主催するイベント『HR LEADERS』では、採用戦略の最前線を走る株式会社ReBoostの河合 聡一郎氏、株式会社ナレッジワークの徳田 悠輔氏、そして株式会社YOUTRUSTの岩崎 由夏が登壇。ハイレイヤー人材を惹きつけ、採用へと導くための具体的な戦略と実践知が語られました。

本レポートでは、明日から使える「採用の逆転発想」と、それを支える組織・制度設計の秘訣に迫ります。

登壇者河合 聡一郎氏株式会社ReBoost 代表取締役

大学卒業後、大手印刷機械メーカー、リクルートグループを経て、株式会社ビズリーチの立ち上げ期を経験。その後は複数社を経て、ラクスル株式会社の創業メンバーとして参画。人事マネージャーとして、経営幹部をはじめとした多様なポジションの採用、評価制度構築/運用、採用広報、カルチャー浸透など、幅広い人事業務を中心とした会社創りに従事。2017年、株式会社ReBoost創業。未上場/上場問わず、スタートアップを中心に組織/採用戦略の策定と遂行支援を行う。累計で約40社へのエンジェル出資や、VCとの提携を通じた出資先の人事領域全般を支援。経産省のスタートアップ向け経営人材支援事業、SHIFT(X)審査委員。また「J-Startup KANSAI」、「AICHI Manufacturing Acceleration Program」、「NEXs Tokyo」において起業家に対してのメンターを務める。

登壇者徳田 悠輔氏株式会社ナレッジワーク HR 執行役員 VP

2014年、東京大学文学部卒業。 株式会社ディー・エヌ・エー入社。セールス職、人事職に従事。子会社管理部長、 HRBP等を務める。2022年、株式会社ナレッジワーク入社。2023年、HR 執行役員 VPに就任。現在は人事部門にコーポレートIT・AI活用推進部門を統合したResource Management Unitを管掌。

登壇者岩崎 由夏氏株式会社YOUTRUST 代表取締役 CEO

大阪大学理学部卒業後、2012年株式会社ディー・エヌ・エーに新卒入社。採用担当として経験を積む中で、求職者にとってフェアでない転職市場に違和感を覚え、起業を決意。「日本のモメンタムを上げる 偉大な会社を創る」というビジョンを掲げる、株式会社YOUTRUSTを2017年に設立。2018年4月にリリースした、日本のキャリアSNS「YOUTRUST」は累計ユーザー数は約40万人に成長。

モデレーター石原 沙代子氏株式会社YOUTRUST ヒューマンリソース部 部長

大学卒業後、サイバーエージェント入社。人事本部にてエンジニア新卒採用立ち上げに携わる。その後、医療法人で経営企画と医師採用を経験し、金融教育のABCashにて執行役員CHRO、女性のためのコーディングブートキャンプMs.Engineer取締役CHROを経て、株式会社YOUTRUSTへ参画。現在はヒューマンリソース部部長として採用全般を管轄。

目次

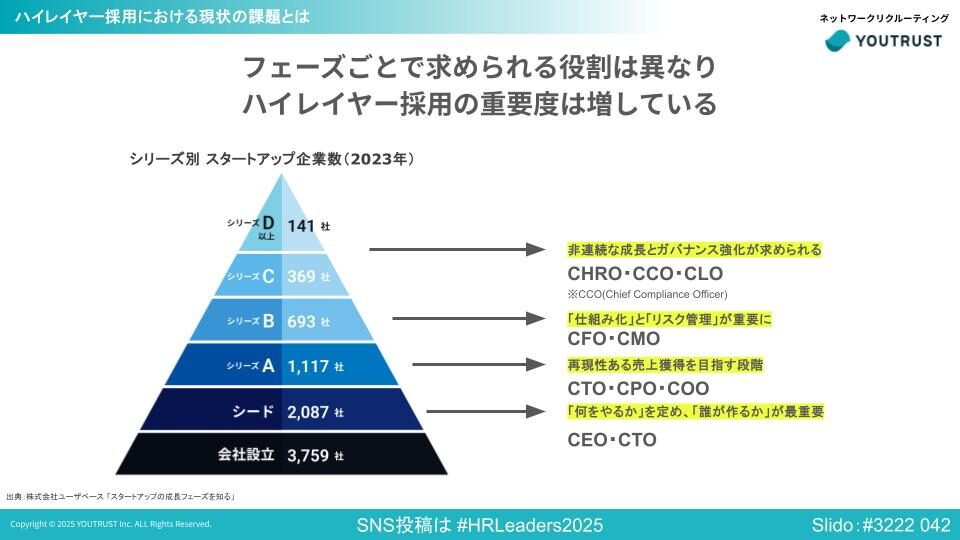

なぜ今、ハイレイヤー採用が企業の成長を左右するのか?

企業の成長フェーズが進むにつれ、求められる役割は変化し、ハイレイヤー採用の重要度は増していきます。特にスタートアップが非連続な成長とガバナンス強化を目指すフェーズでは、CFOやCTO、CHROといった経営幹部の獲得が事業の成否を分けると言っても過言ではありません。

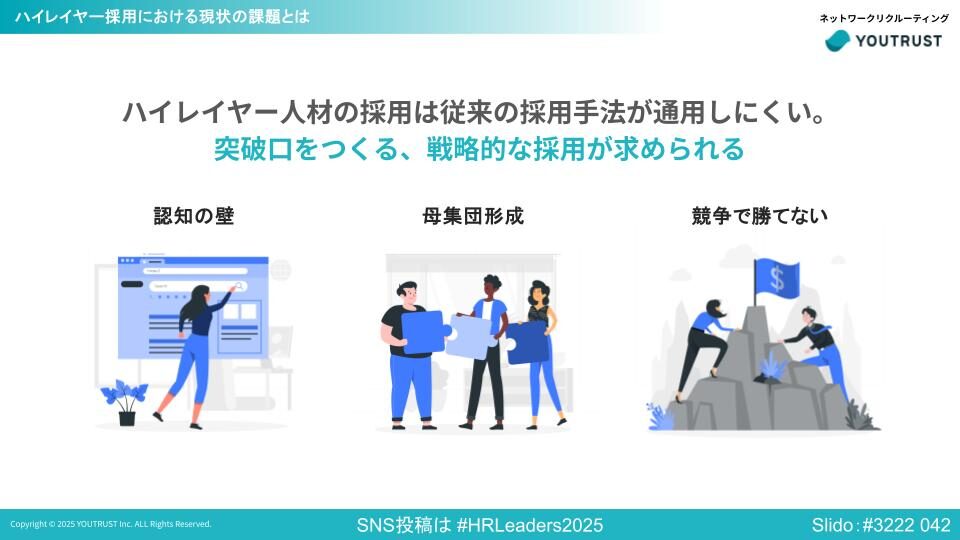

しかし、ハイレイヤー人材の採用は、従来の採用手法が通用しにくいのが現実です。そこには「認知の壁」「母集団形成の壁」「競争で勝てない」という、大きく3つの壁が存在します。

では、これらの壁を乗り越え、事業価値の向上に貢献できる人材を獲得するために、成長企業はどのような戦略を描いているのでしょうか。

採用の常識が変わる。第3の採用手法「ネットワークリクルーティング」とは

「Hiring」から「Seeking」へ。未来を見据えた採用戦略

そもそもハイレイヤー人材は、転職市場に出てこないと言われています。この現状について、皆さんはどうお考えですか?

ReBoost 河合:

まさにその通りで、採用の考え方を「Hiring」から「Seeking」に変える必要があります。今すぐ必要なポジションを埋めるのが「Hiring」だとすれば、「Seeking」は1年後、2年後の自社にとって変革をもたらす人材を、時間をかけて探し続ける活動です。転職潜在層、あるいは転職意欲がない層にアプローチし、継続的な関係性の構築を行いながら口説いていくのが「Seeking」ですね。

採用手法の変遷:第3世代「ネットワークリクルーティング」の到来

採用手法の変遷も大きく関係しています。終身雇用が当たり前だった時代、転職は人生の一大イベントで、プロであるエージェントに頼むのが主流でした。これが第1世代です。その後、平均転職回数が2回を超えると、候補者自身が直接企業とやり取りするダイレクトリクルーティングが第2世代として一般化しました。

そして今、平均転職回数が3回に近づく中で、第3世代である「ネットワークリクルーティング」の時代が来ています。3回も転職を経験すると、そのネットワークは広がり、「知り合いに副業を頼まれていたら、そのまま誘われた」といったケースが当たり前になる。特にトップティアの人材は、気づくと転職している世界線にいます。いかに「つながり」のネットワークを張れているかが、採用のキーになっているんです。

ナレッジワーク 徳田:

ネットワークリクルーティングの良い点は、競合しないことです。候補者の目線では「現職に残るか」「(自社に)チャレンジするか」という二択になるので、採用の勝率が上がります。また、長いリードタイムでしっかりコミュニケーションが取れるため、ミスマッチも起こりにくい。非常に良いマーケットだと感じています。

【実践編1】ナレッジワークに学ぶ、ハイレイヤー採用の「3つの逆転発想」

ハイレイヤー採用を成功させるには、採用に対する考え方そのものを変える必要があると感じます。ナレッジワークさんが掲げる「採用の逆転の発想」について、詳しくお聞かせいただけますか?

- 「採用できる人」から採用するのではなく、「採用したい人」から採用する

- 「ファネル」で管理するのではなく、「プール」で管理する

- 応募数を「増やす」のではなく、応募数を「絞る」

- 「最後に」オファーするのではなく、「最初に」オファーする

- 「現場」が口説くのではなく、「人事」が口説く

- 「合うか合わないか」ではなく、「合わせるか合わせないか」

アトラクトを最優先に。「採用したい人」に会いに行く

ナレッジワーク 徳田:

僕らにとって一番の学びは「前工程に力を注ぐ」、つまり最初が全てを決めるということでした。例えば以前、「次の仕事を考え始めているらしい」という噂を聞いた優秀な方が北海道にいると知り、ファーストコンタクトで、私と役員陣の計4名で会いに行きました。

アセスメント(見極め)の工程を挟まずに、ですか?

ナレッジワーク 徳田:

はい。最初から「この方なら絶対大丈夫」と確信している方を採用しに行くので、見極めは後でしっかり行えばいいんです。北海道にいらっしゃる方のケースでは、仮説を立てた上でファーストコンタクトから「なぜあなたに関心を持っているか」「なぜあなたにナレッジワークキャリアを提案したいか」をプレゼンして、本気度を伝えました。最初の段階でどれだけアトラクトできるかが、潜在層を顕在化させる決め手になります。

候補者の「本気」を引き出す、最初のオファー

「『最後に』オファーするのではなく、『最初に』オファーする」というのも非常に興味深いです。

他社の条件提示を待ってから、最後に上乗せしてオファーを出すのが一般的ですよね。

ナレッジワーク 徳田:

はい。ですが、CXOクラスのような方々は、そもそもそれほど多くの企業の選考を並行して受けてくれているわけではありません。だからこそ、選考を始める前に一番最初に「これぐらいの報酬で、これぐらいの責任を負ってほしい」と提示報酬の見込みを具体的に伝えるんです。そうしないと、本腰を入れて動いてくれません。リアルな条件を伝えて、本気で考えてもらうためのアプローチです。見込みの提示なので、もちろんその後にスキルチェックやリファレンスチェックなど双方にとってのフィットを徹底的に確認していきます。

コミュニケーションの主軸を担う「口説ける人事」

「『現場』が口説くのではなく、『人事』が口説く」というのは、人事の役割として具体的にどういうことでしょうか。

ナレッジワーク 徳田:

弊社ではタレント人材の採用を専門で担う江良という専門役員がいます。彼は候補者とのコミュニケーションを絶対に途絶えさせません。多くの企業が「来週、社長と面談です」と伝えてから1週間、候補者さんとのコミュニケーションを止めてしまう間に、彼は毎日連絡を取り、関係性を深め続けます。あるエグゼクティブ候補者には、毎朝の定例MTGを組んでいました。このコミュニケーションの主軸を人事が担えるかで、候補者の熱意は大きく変わってきます。

【実践編2】採用を成功に導く、組織と制度の作り方

経営と人事の連携:採用の優先順位を毎週アップデートする

ハイレイヤー採用を成功させるには、採用手法だけでなく、それを支える組織や制度も重要です。河合さんは、どのような組織作りが必要だとお考えですか?

ReBoost 河合:

まず、経営陣とどれだけ密に連携できているか。特に重要なポジションの採用に関しては、ウィークリーで経営陣と経営や事業、組織課題が何かを同期できていますか?という点が全てです。ハイレイヤー採用におけるポジションの優先順位は市況や事業フェーズによって常に変わります。この認識がズレると、追いかけていたタレントプール内におけるコミュニケーションの仕方だったり、運用方針に支障が出る可能性があります。社内のタッチポイントを密にすることが非常に重要です。

「採用は人事の仕事」というマインドを変えることも必要ですよね。弊社では、マネージャーに昇格する際に「儀式」を行っています。「自分でチームを作れること」のようなマネージャーに必要な5箇条を満たせなければマネージャーにはしないし、昇格後もできなければ降格させると明確に伝えています。

候補者のために制度を変える、アジャイルな報酬設計

徳田さんは、報酬設計において「実態主義」「即納主義」「構造主義」と掲げています。これはどのような考え方なのでしょうか?

ナレッジワーク 徳田:

「誰かのためにではなく、目の前の人のために」「いつかの備えではなく今目の前で」「個別対応ではなく全体対応を」というスタンスです。例えば、ある候補者の採用のために1週間程度でSO(ストックオプション)の制度を作ったこともあります。企画をする人事が最前線で候補者の要望を拾い、会社のシステムを作り替えていく。個別の特別対応ではなく、全社に適応できるシステムとしてスピーディーに設計することで、組織をできるかぎり歪ませずに対応しています。

経営視点を持つ人事の重要性

「人が良い人だけを人事にするのではなく、頭が良い人を人事にする」というのも本質的ですね。

「人が良い人だけを人事にするのではなく、頭が良い人を人事にする」というのも本質的ですね。

ナレッジワーク 徳田:

ありがとうございます。採用は複雑で難しい仕事です。特にハイレイヤー採用では、会社のシステムを変える思考や、PLを理解し「この人に投資すれば、どれだけのリターンがあるか」を経営陣に数字で説明できる能力が求められます。経営者としては、数字で返ってくると非常に判断しやすいはずです。

ReBoost 河合:

ハイレイヤー人材とのコミュニケーションも同じです。「ビジョンやミッションの実現に向けてどれくらい難易度が高い課題があり、どのような面白さがあるか」や、「あなたの中長期でのキャリアにおいて、どれだけのリターンがあるか」を論理的に説明できることが重要です。究極的には、オファー時に財務諸表を全て見せて「この数字を見て、あなた自身で報酬を決めてください」と交渉することもあります。曖昧な中で意思決定をすることも、ハイレイヤー人材に求められる素養だと思っています。

Q&Aセッション:現場のリアルな疑問に答える

Q1. ハイレイヤー採用の成功率は何割くらいだと考えますか?

ReBoost 河合:

会社のフェーズによりますが、五分五分くらいではないでしょうか。それは候補者が悪かったのではなく、会社側が受け入れきれなかったというケースも多い。その失敗から何を学ぶかが重要です。

経営者としてはポートフォリオ思考なので、どこかが失敗しても全体がうまくいけば良いと考えます。一方で、人事のスタンスとしては「採用にミスはない」と考えるべきです。入社した人が活躍できていないとしたら、それは受け入れ側の自分たちの責任だと。このスタンスの違いを理解することが大事だと思います。

経営者としてはポートフォリオ思考なので、どこかが失敗しても全体がうまくいけば良いと考えます。一方で、人事のスタンスとしては「採用にミスはない」と考えるべきです。入社した人が活躍できていないとしたら、それは受け入れ側の自分たちの責任だと。このスタンスの違いを理解することが大事だと思います。

Q2. ハイレイヤーのアセスメント(評価)は具体的にどう行っていますか?

ナレッジワーク 徳田:

アセスメントは徹底的に行います。その中で、「カルチャーに合うか合わないか」ではなく、「お互いにどう合わせていけるか」というすり合わせのコミュニケーションを重視しています。

ReBoost 河合:

私は「これまでで最大のアンラーニング(学習棄却)の経験は何か」を必ず聞きますね。環境が大きく変わる中で、過去の成功体験を捨てて自分自身をどう変えてきたか。変えざるを得ないほどのミッションは何だったのか?なぜ変えようと思ったのか、結果はどうだったのか?などです。そのプロセスを聞くことで、変化への対応力が見えてきます。

Q3. ハイレイヤー人材のオンボーディングは、どのように行っていますか?

ReBoost 河合:

(前職での話なりますが)私たちの場合は、採用プロセスそのものがオンボーディングでした。例えば、選考段階で経営会議に参加してもらい、会社がどのようなレベルで、どういう議論をしているのかを体感してもらう。入社後の期待値を事前にすり合わせることを徹底していました。現在は出資先やご支援先に関してで言うと、面接時に伝えたり、オファーレターに「入社後から半年までの期待値」を細かくロードマップ化して、事前に期待値をすり合わせるような提案をしています。 明確に「この人を育てる」と決めて、コミットするようにしています。誰がその人を引き上げるのか、伴走役を必ず決めていますね。

明確に「この人を育てる」と決めて、コミットするようにしています。誰がその人を引き上げるのか、伴走役を必ず決めていますね。

Q4. ハイレイヤー採用では、どのようなKPIを設定していますか?

ナレッジワーク 徳田:

応募獲得数のような、従来のファネル型のKPIは設定していません。その代わりに「ヨミ」という概念で管理しています。これは、採用したい人のリスト100人の中から、「オファーを出す確率」と「承諾してくれる確率」を掛け算して作る、いわば売上予測のようなものです。大手企業向けの営業が、リード数ではなくパイプラインの総額で管理するのに近い考え方ですね。たくさんの方にお声掛けして集めるのではなくて、一人ひとりの候補者に対して、いかに「ヨミ」を高めていくか、という活動を追いかけています。

編集後記:採用の常識を疑うことから始まる、未来の組織づくり

今回のイベントで3社から一貫して語られたのは、ハイレイヤー採用がもはや単なる「人事の仕事」ではなく、「経営そのもの」であるという事実でした。

転職市場に現れないトップタレントを迎え入れるために、採用の常識を疑い、候補者のために制度を変え、経営陣が毎週コミットする。それは、採用活動という枠組みを超え、会社というシステムのあり方を常に問い直し、未来から逆算して組織をデザインしていく営みそのものです。

「Hiring」から「Seeking」へ、そして「待ち」から「仕掛け」へ。今回の議論は、企業の非連続な成長を本気で目指すすべてのリーダーにとって、採用戦略の、ひいては経営戦略の転換を力強く迫るものでした。

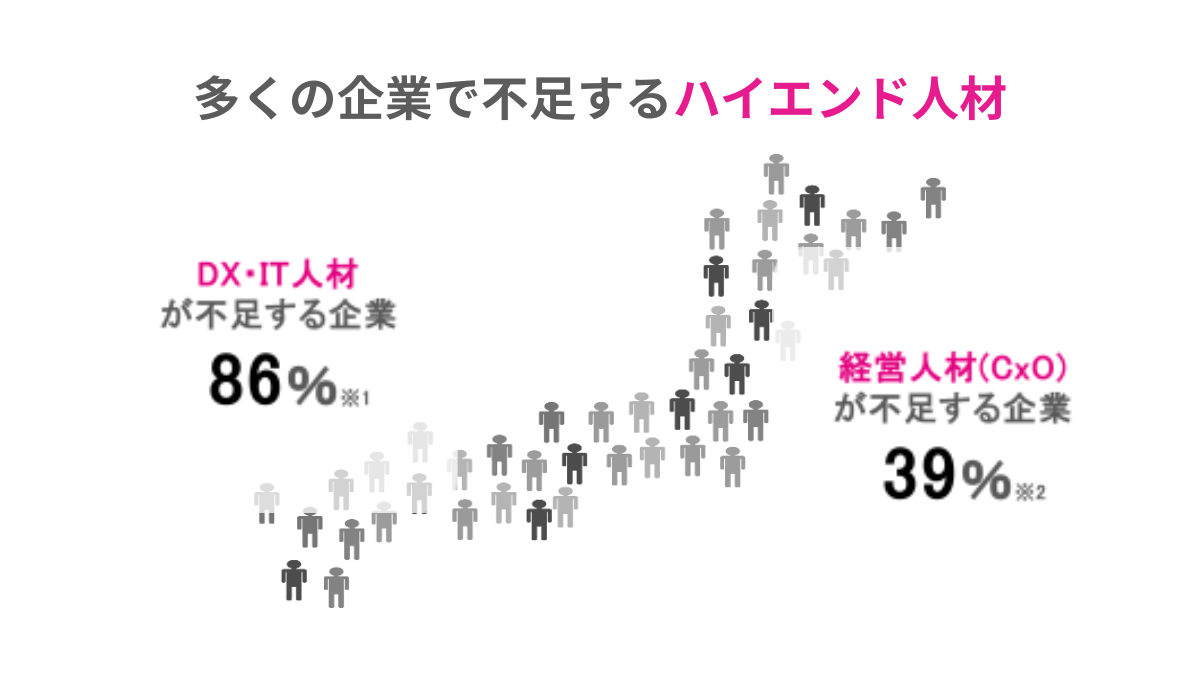

採用難の時代に求められる「ハイエンド人材」とは |「誰と事業を動かすのか」が企業成長を左右する時代へ

※1 出所:独立行政法人情報処理推進機構「DX白書2023」 Copyright 2023 IPA

※2 出所:独立行政法人労働政策研究・研究機構「人への投資と企業戦略に関するパネル調査]2023年10月Copyright 2003- 独立行政法人労働政策研究・研修機構

各比率は小数点以下四捨五入で表記しております

いま、多くの企業が「採用がうまくいかない」という共通の悩みを抱えています。労働人口の減少が続く中、採用市場は構造的な競争状態に入りました。経済産業省によると、2030年には最大約79万人ものIT人材が不足すると予測されています。

さらには、DX推進や新規事業開発、事業再編、グローバル展開など、企業が直面する経営課題はむしろ増えています。結果として、「採用できない」「採用が間に合わない」ことで事業の進行そのものが滞ってしまうケースも少なくありません。

かつては、事業成長に必要なのは「人員数」でした。右肩上がりの市場環境の中では、体制を拡張することが成果につながりやすかったのです。

しかし、現代は状況が異なります。事業環境は複雑化し、組織が解くべき課題も高度化している中、企業に求められているのは、ただ人を増やすことではなく、限られたリソースの中でも「事業を前に進められる力を持つ人材」を確保することです。

「誰を採るか」ではなく、「誰と事業を動かすか」。 この問いを軸に人材戦略を設計する時代が訪れています。 いま企業が求める人材像を、わかりやすく紹介します。

寄稿者伊藤 文隆氏アクシスコンサルティング株式会社 代表取締役社長 COO

1972年生まれ。パール楽器製造株式会社で事業責任者を経験後、株式会社ワークス・サポート(現:HRソリューションズ株式会社)にてコンサルティング業界に特化した人材紹介事業の設立に参画。2008年アクシスコンサルティング入社。人材紹介事業のマネジメント業務、フリーコンサル(現:スキルシェア)事業の立ち上げの他、グループの事業戦略立案・実行を牽引。事業部長、執行役員を経て2017年取締役就任、2021年常務取締役就任。2023年⼀般社団法⼈シェアリングエコノミー協会幹事就任。2024年9月代表取締役社長 COO就任。

目次

いま企業が求めているハイエンド人材とは?

年収レンジを示す「ハイクラス」、経歴や専門性を示す「ハイキャリア」など、人材の呼び方はいくつもあります。しかし、いま企業が本当に求めているのは、そのどちらとも異なる「ハイエンド人材」です。

年収の高さがそのまま専門性やキャリアの質を保証するわけではありません。ハイエンド人材とは、年齢や肩書きにとらわれず、専門性・希少性・成果の再現性を備え、事業に確かなインパクトをもたらせるビジネスリーダー人材を指します。

企業の競争環境が厳しさを増す中、限られたリソースでも事業を前に進められる「価値創出力」を持つ人こそ、いま最も求められています。

アクシスコンサルティングでは、年間数千件の求人データ、そして日々の営業現場から寄せられる「いま本当に必要な人材」の声を分析しています。 その結果、企業が求めている人材の多くは以下の3領域に集中していることが明らかになっています。

- コンサルティング領域の経験者(戦略・業務改革など)

- DX/IT推進経験者(PM/プロジェクトリードなど)

- 事業責任者・経営層(CxOクラス/事業執行責任者)

これらは、当社への求人依頼や相談内容の上位を占め続けている領域でもあります。つまり、「コンサル/DX・IT/CxO」の領域は、企業ニーズの実データに基づいた3本柱と言えます。

では、なぜこの3領域へのニーズが集中するのか。 それは、企業が直面している課題に共通点があるためです。

求人データと企業の声を総合すると、以下の3つのスキルに集約されます。

| 課題の本質を見抜く力(課題設定力) | 現場の声、データ、経営方針など多様な情報を統合し、「いま解くべき問い」を明確にする力。戦略企画やコンサルティングに携わった経験者が強みとする領域です。 |

|---|---|

| プロジェクトを推進する力(推進力) | 組織の壁を越えて関係者を巻き込み、意思決定を促し、計画を実行まで落とし込む力。DX推進や業務改革、新規事業立ち上げ経験者に多く見られます。 |

| 経営視点で意思決定する力(経営力) | 事業全体を俯瞰し、投資判断やリスク管理を行う視点。事業責任者やCxO経験者が担う力です。 |

企業がハイエンド層に期待しているのは、これらの力の組み合わせです。 肩書きではなく、「成果をつくる力のセット」が価値の源泉だと言えます。

実際に当社の案件データでも、経営企画、DX/IT推進、新規事業などの変革領域が常に上位を占めており、これらはまさに「課題の本質を捉え、変革を推進できる人材」が必要とされる領域です。

ハイエンド人材の活躍と登用の変化

ハイエンド人材の活躍は、企業変革の現場で最も顕著に現れます。ここからは、実際にアクシスコンサルティングが支援した事例をもとに、その具体的な役割を紹介します。

事例①:大手製造業

テーマ

生成AI・RPAを活用した新規事業の立ち上げ支援プロジェクト(フリーランスコンサルタント紹介)

企業が抱えていた課題

- RPA・生成AIを活用した事業を立ち上げたものの、営業戦略や拡販の進め方が定まらない状態

- プロダクトの価値訴求やターゲット設定が曖昧なため、営業戦略を整理したい

- 社内に“デジタル商材を売れる営業”の経験者がおらず、成果が伸び悩んでいた

アクシスコンサルティングが紹介したハイエンド人材の役割・業務内容

- 生成AIやRPAを活用した 新規事業の構想→立ち上げ→拡大フェーズを一貫して支援

- プロジェクトマネジメントとロードマップ策定

成果

- 価値訴求の整理と再定義により、営業活動の軸が明確になった

- エンタープライズ営業の知見に基づき、ターゲット設定と優先順位が適切に構築できた

- 営業・マーケティング連携が改善し、拡販に向けた初期アクションが動き出した

- クライアントからは「一定の評価」があり、契約は継続中

事例②:物流ベンチャー企業

テーマ

急成長フェーズのマネジャー登用(転職支援事例)

企業が抱えていた課題

- 物流の2024年問題(ドライバーの時間外労働が年間960時間に制限される法令改正に伴う輸送力低下への対応)を目前に追い風となっていた自社SaaSプロダクトの強化・拡大が事業課題であった

- プロダクトの導入には物流業界ならではのステークホルダーの多さ(多重下請け構造、個社ごとのシステム)がボトルネック

- 企業間物流の課題解決には、より上流からの物流戦略コンサルティングが必要とされていた

アクシスコンサルティングが紹介したハイエンド人材の役割・業務内容

- 大手コンサルティングファームにて物流自動化・機械化や荷主企業向けコンサルティングを担当

- 転職先では、物流DXコンサルティングとして、クライアントの物流・SCM・DX戦略の立案~実現までの支援をリード

成果

- 物流DXコンサルティング事業のシニアマネージャーとして、アカウント開拓・組織マネジメント・コンサルティングのプロジェクト遂行を推進

- リファラル(紹介)によるメンバー採用もけん引しており、組織づくりと事業拡大に大きく貢献

ハイエンド人材は必ずしも正社員だけではない?

「ハイエンド人材を採用したい」と考える企業は多いものの、その希少性から正社員での採用は難易度が高いのが実情です。ただし、ハイエンド人材を迎える方法は正社員採用だけに限りません。

ハイエンド人材を、正社員ではなく、副業人材・フリーランス人材として活用する企業が急増しています。背景には、採用難に加え、変革プロジェクトには「必要なときに必要な力を確保する」ことが有効だという認識が広がったことがあります。

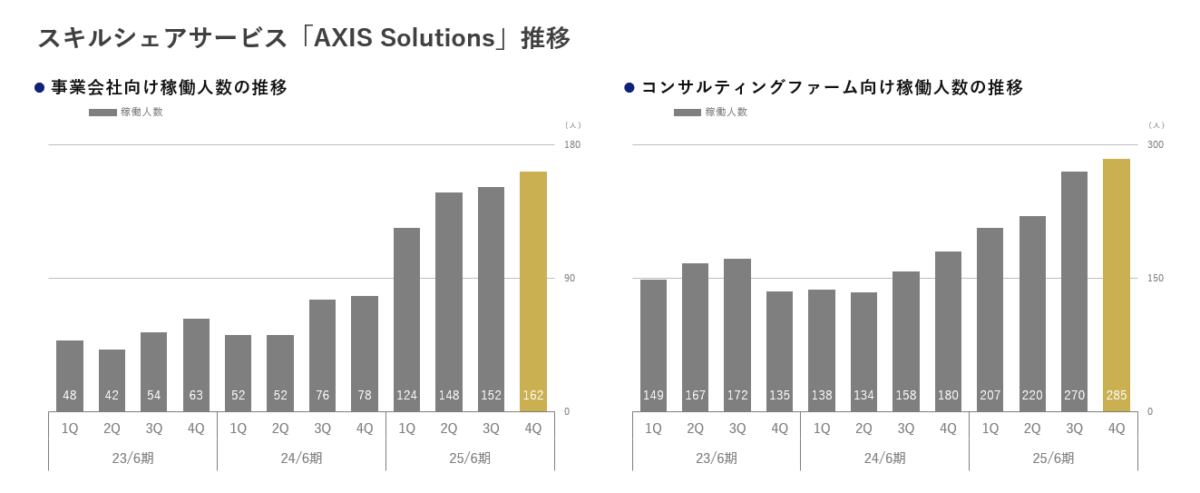

アクシスコンサルティングが展開するプロジェクトにマッチするフリーランスのコンサルタントを紹介するスキルシェアサービス「AXIS Solutions」では、2024年度の依頼が前年比80%増と大幅に伸びました。

1〜3カ月単位のプロジェクト支援を希望する企業が年々増加しています。特に経営企画・DX・事業開発といった変革領域では、「フルタイムではなくても、即戦力を短期間で確保したい」というニーズが顕著です。

企業にとっては、担当者の採用と並行させることで、プロジェクトを止めずに推進できます。また、フリーランス人材の登用期間中にカルチャーフィットや成果を確認したうえで、正社員採用へとつなげるケースも増えています。

ハイエンド人材側にとっても、自らの経験を複数の企業で発揮できることが魅力となり、双方にとって新しい共創の形が生まれています。

まとめ:ハイエンド人材の活用が企業成長のスピードを左右する

企業の成長を止めてしまう大きな原因のひとつが、「計画はあっても実行できる人材が足りない」という点です。事業環境が複雑化するほど、課題を捉え、関係者を巻き込み、実行まで導ける“計画を形にできる人材”の重要性は高まっています。

こうした役割を担えるハイエンド人材は、正社員に限らず、副業・フリーランスといった多様な関わり方で企業を支える存在として需要が拡大しています。必要なときに必要な力を柔軟に取り入れられることで、組織はよりスピーディーに変革を進められるようになりました。

アクシスコンサルティングは、「あらゆる課題は、人で解決する。」という考えのもと、企業の変革と成長を人材面から支えてきました。事業推進に必要なハイエンド人材をお探しの企業さまに、最適なパートナーをご提案します。

【第3回】最初のステップとなる職務への適応 ~成功体験を積む~

近年多くの企業が共通して直面している現実があります。それは「優秀なキャリア入社者を採用したのに、期待した成果が出ない」「思ったより早く離職してしまう」という課題です。この連載では、キャリア入社者のオンボーディングと組織適応を効果的に支援していくための実践的なポイントをご紹介していきます。

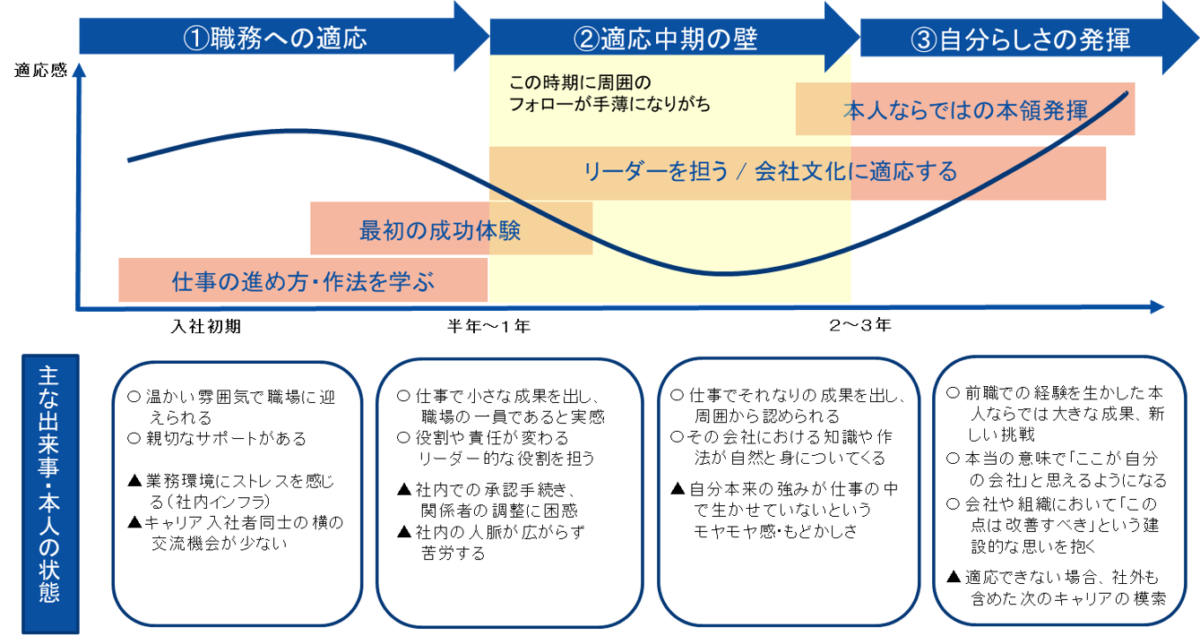

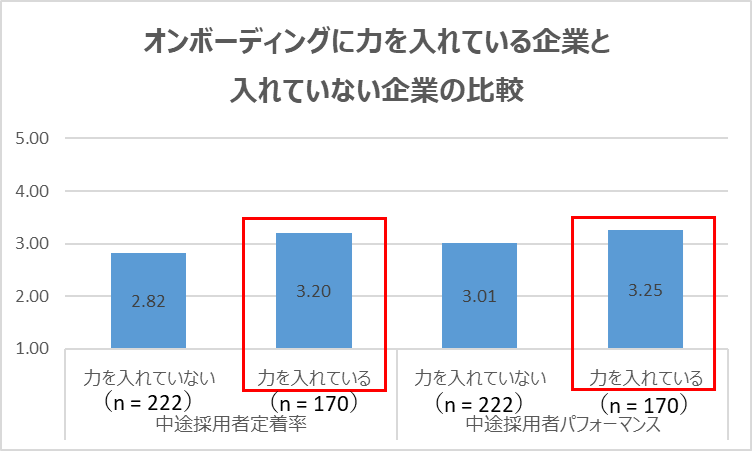

前回の第2回では、リクルートマネジメントソリューションズが現場でのインタビューと調査の実施を通じて構成した「キャリア入社者が入社後に適応するまでの3つの段階」というモデルについての概略をご紹介しました。

第3回となる今回は、キャリア入社者が入社した組織に適応していくうえでの、「第1段階:職務への適応~成功体験を積む」「第2段階:適応中期の壁~リーダー的な役割を担う」「第3段階:自分らしさの発揮~会社文化に適応する」のうち、最初のステップとなる「第1段階:職務への適応」について詳しく説明します。

執筆者内藤 淳氏株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 技術開発統括部 研究本部 主任研究員

1989年、東京大学文学部社会心理学専修課程卒業後、リクルートに入社。1994年、人事測定研究所に転籍。以来、法人向けの心理アセスメント、組織診断ツールの研究開発および各種人事データの解析に携わる。近年は、新卒およびキャリア入社者の組織適応、中堅社員のキャリア・離職などについての研究を行っている。2014年より、立教大学現代心理学部兼任講師。

目次

1. 新卒入社者とキャリア入社者の組織適応の順序の違い

一般に、新卒で入社した新入社員の場合は、まずは職場に馴染んでいくことが最初の適応課題となります。

周囲も新入社員を温かく育てようとしますので、本人たちにとって職場に適応していくことは比較的容易であるのに対し、仕事で成果を出せるようになるまでには相当の時間がかかります。そのため、適応の順序は「職場への適応」→「職務への適応」という順序で進みます。

一方、キャリア入社者にとって、「職場に馴染む」ことは簡単なことではありません。前職での職務経験を持つキャリア入社者に対して、職場のメンバーは少し距離を取って接することが多く、「この人はどれほど仕事ができるのだろう。まずはお手並みを拝見しよう」という意識でいるのが通常だからです。

キャリア入社者にインタビューを行ってみると、本人たちが「職場の一員として受け入れられた」「職場からの信頼を獲得した」という感覚を持てるようになるには、周囲から「さすがだね」と言われるような仕事上の成功体験がきっかけとなったという話がよく聞かれます。

周囲から認められるような成果をあげることによってはじめて、「自分はこの職場の一員なのだ」という実感が得られるのです。

このため、キャリア入社者の場合には、組織適応に向けてまずは仕事における成功経験を積むことを目標にすることが大切です。

2. キャリア入社者の成功体験と組織適応の関係性

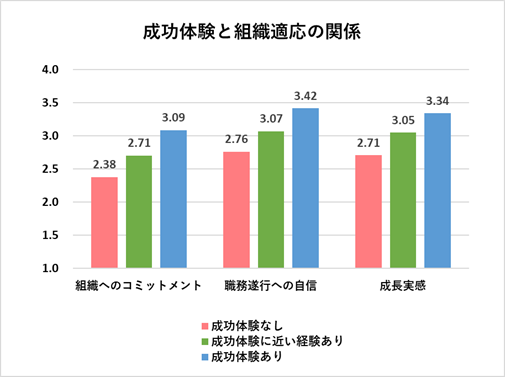

図表1は、入社してから3年以内のキャリア入社者1,038名を対象に、「今の会社に入社してから、自分の強みを発揮して成果を出し、周囲に認められた仕事経験がありますか」という質問で成功体験について尋ね、その回答別に本人の組織適応の状況を集計したものです。

これを見ると、仕事上の成功体験を持つ人ほど、「組織へのコミットメント」「職務遂行への自信」「成長実感」のレベルがどれも高いことがわかります。このデータからも、前職の経験を生かしつつ仕事上で成功体験を積むことが、その後の組織適応を円滑に進めていく上で重要であることがわかります。

図表1 キャリア入社者の成功体験と組織適応の関係

※「キャリア入社者の組織適応に関する現状把握調査2023」 (リクルートマネジメントソリューションズ)

3. 「最初の成功体験」の時期

では、キャリア入社者はいつ頃、仕事上で最初の成功体験を経験しているのでしょうか。

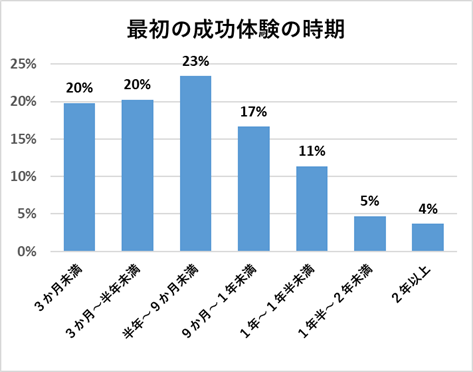

図表2は、先ほどと同じ対象者に(まだ成功体験がない人を除く)、「最初の成功体験」の時期について尋ねた結果です。これを見ると、「入社半年~9カ月」という回答が最も多くなっています。

キャリア入社者は前職での経験を持っていますので、その分、新卒者に比べると職務適応がより容易である面がありますが、それでも仕事上で「最初の成功」を経験するためには半年以上の時間が必要だということを周囲は理解しておく必要があります。成果をあげるには、思っている以上に時間がかかるものです。

図表2 キャリア入社者の成功体験の時期

※「キャリア入社者の組織適応に関する現状把握調査2023」 (リクルートマネジメントソリューションズ)

4. 「成功体験」をできるだけ早く積めるようにするための支援

これまで述べてきたように、キャリア入社者の場合には、できるだけ早く仕事上での「最初の成功体験」を積み職務に馴染んでいくことが、適応の第一段階における中心的な目標となります。

入社初期には、新しい会社における仕事の進め方、その会社に特有の用語やシステムの使い方、また暗黙のルールなど、業務を遂行していくうえでのベースとなる知識・スキルを習得していくことが求められますので、周囲はそれを適切にサポートしていくことが大切です。

ここでは、キャリア入社者が 「成功体験」を早く実現できるようにするために必要な支援のポイントを5つにまとめています。

1)受け入れ環境の整備

これまでとは勝手が違う新たな環境に身を置くことになるキャリア入社者は、様々な不安を抱いて入社してきます。

入社初期における会社や職場の対応がその後のキャリア入社者の適応に与える影響は想像以上に大きなものです。そのため、業務に使用するPCや電話等の備品などが予め用意されている、導入研修が設定されている、職場メンバーの紹介や懇親の機会が設けられているなど、仕事を行う上でのベースとして必要となる環境をきちんと整備しておくことは非常に重要です。

また、受け入れ先の上司や職場に対して、キャリア入社者が入社後のどの時期にどのようなことに困難を感じるか、どういった支援が重要かについて理解を深めてもらうために、専用の導入マニュアル等を準備して配布するという施策も有効です。

2)上司による面談実施と適切なサポート

上司は、キャリア入社者が仕事で成果をあげられるようになるうえで最も重要な存在です。

キャリア入社者に対してどのような期待を示し、どういった業務をアサインするべきか、また職務遂行のためにどのような支援が必要になるかを見極めるために、初期面談および定期面談(1on1)の場を設定し、本人の前職経験や強み、志向、やりたいことを理解することが大切です。

本人のことをよく知ったうえで、まずは小さなことでもよいので、キャリア入社者が前職で培った強みを生かして取り組みやすい課題を見つけて任せてみるとよいでしょう。

また、キャリア入社者にとって、仕事を進める上での最大のネックは社内の人脈が乏しいことです。業務遂行上で必要となる関係者やキーパーソンを紹介し、本人の社内ネットワーク形成を支援していくことも、上司にとっての重要な役割です。

3)指導育成担当者をアサインする

キャリア入社者の適応を支援するうえで、上司とは別に指導育成担当者をアサインするというのも大切なことです。その会社ならではの仕事の進め方や暗黙のルールなど、マニュアルだけでは理解できないことについて直接質問することができる相手として、指導育成担当者はキャリア入社者にとって大変ありがたい存在です。

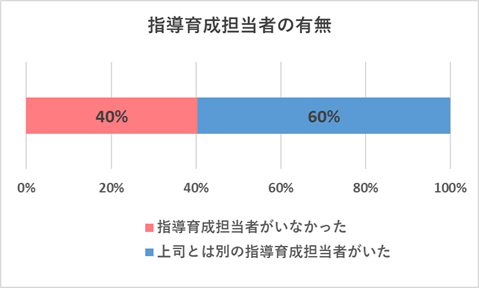

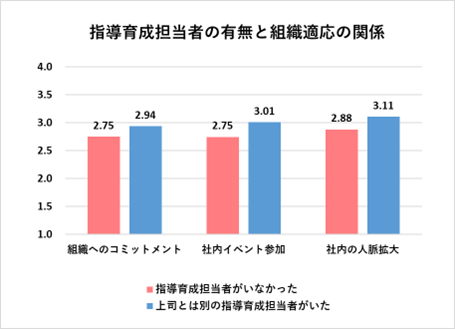

図表3を見ると、一般に、キャリア入社者に対して指導育成担当者が付いているのは全体の約6割に留まっていることがわかります。一方、図表4では、指導育成担当者が付いている場合、キャリア入社者の「社内イベントへの参加」や「社内の人脈構築」が積極的で、「組織へのコミットメント」が高いという傾向が見られます。このデータからも、指導育成担当を付けることによって組織適応が促進されることが確認できます。

なお、指導育成担当者の任命に際しては曖昧な依頼ではなく、業務として明示的にアサインすることが重要です。明示的な役割付与がないと、指導育成担当者のモチベーションも高まりにくいですし、またキャリア入社者も相手に遠慮や気兼ねをしてしまい、質問がしづらい状況が生じてしまうからです。

図表3 指導育成担当者の有無

※「キャリア入社者の組織適応に関する現状把握調査2023」 (リクルートマネジメントソリューションズ)

図表4 指導育成担当者の有無と組織適応の関係

※「キャリア入社者の組織適応に関する現状把握調査2023」 (リクルートマネジメントソリューションズ)

4)キャリア入社者同士の繋がりを作る

キャリア入社者の場合、新卒とは違って同期入社者というものがいないことがほとんどです。このため、自分と同じ環境で似たような苦労を経験し、共感し合うことができる相手である他のキャリア入社者との繋がりを社内で持つことには大きなメリットがあります。

また、これにはもう1つ別のメリットも存在します。社内にほとんど人脈を持たないキャリア入社者が、仕事上の連携が必要となる社内関係者を探す際に、キャリア入社者同士のネットワークが役立つのです。このように、キャリア入社者間の横の繋がりを作ることは、メンタルケアと仕事上の人脈拡大の両方に寄与するメリットがあるため、大変有効な施策となります。

5)人事面談の実施

キャリア入社者にとって「職場に馴染む」というのは簡単なことではないため、入社して初期の段階では、仕事や人間関係に苦労していたとしても、上司や職場の同僚に対してはまだ心を開けず、相談を行いにくいことがあります。

このため、入社後一定の時期に人事面談を設定することも有効な施策です。話の内容にもよりますが、面談で把握できた内容を元に人事が現場に対して適切なアドバイスを提供することで、キャリア入社者の適応支援に繋げていける可能性があります。

最後に

以上、今回は、キャリア入社者の組織適応の最初のステップとなる職務への適応と成功体験の重要性について紹介しました。

第4回となる次回では、キャリア入社者にとって、適応の第2段階となる「適応中期の壁 ~リーダー的な役割を担う」の特徴とこの時期に求められる支援について、データも示しながら詳しくお伝えしていきます。

制度を変えなくてもできる「女性支援の仕組み」 ― 小さな工夫が「働きやすさ」を変える ―

働く女性の多くが抱える“見えない不調”は、いまや企業の生産性や人材定着に大きな影響を与える社会課題となっています。にもかかわらず、日本では女性の健康課題は長く「個人の問題」として扱われ、組織としての対策は十分とはいえません。

本連載ではこれまで、女性の健康課題の現状や、企業経営に与えるインパクトについて解説してきました。 しかし、経営者や人事担当者の方から多く聞かれるのが、 「重要性は理解したが、何から始めればいいのかわからない」 「制度改定や予算確保のハードルが高い」という声です。

第3回となる本稿では、大掛かりな制度変更を伴わず、現場ですぐに実践できる女性支援の仕組みに焦点を当てます。ポイントは、「低コスト」「高い再現性」「今日から始められること」。小さな工夫の積み重ねが、社員の心理的安全性を高め、結果として組織全体の生産性と信頼を底上げします。

寄稿者坂梨 亜里咲氏mederi株式会社 代表取締役

明治大学卒業後、大手ファッション通販サイト及びECコンサルティング会社にてマーケティング及びECオペレーションを担当。2014年より女性向けwebメディアのディレクター、COO、代表取締役を経験した後に、自らの不妊治療経験からmederi株式会社を起業。オンラインピル診療サービス「mederi Pill(メデリピル)」、企業向け健康支援・福利厚生サービス「mederi for biz(メデリフォービズ)」を展開。

会議に「休憩5分」を入れるだけで変わる

多くの職場では、休憩は今なお「余裕があれば取るもの」「時間に余白があれば挟むもの」と捉えられがちです。しかし本来、休憩は業務効率を下げるものではなく、業務を成立させるために不可欠な時間です。

特に、生理痛やPMS、更年期症状など、体調に波がある人にとっては、「一度立ち上がる」「体を伸ばす」「トイレに行く」といった短い休憩があるかどうかで、その後の集中力や判断力は大きく変わるでしょう。

にもかかわらず、コロナ禍を経てWeb会議が当たり前になったことで、休憩時間はさらに“見えにくく、削られやすいもの”になりました。

移動時間が不要になり、画面を切り替えるだけで次の会議に参加できる。その結果、会議と会議の間に本来必要な 「体を動かす時間」「頭を切り替える時間」「体調を立て直す時間」 が考慮されないまま、スケジュールが詰め込まれるケースが増えています。

実際、Web会議が続くと、 「次の会議まであと1分」 「トイレに立つと遅れてしまう」といった状況が頻発します。

これは個人の段取りの問題ではなく、時間設計そのものの問題です。そこで有効なのが、5分・10分の休憩時間を、自分のカレンダーにあらかじめブロックしておくことです。

たとえば、

- 会議と会議の間に5分

- 連続して会議が入る場合は10分

といった休憩枠を、“予定として”あらかじめ入れておく。これは、自分を甘やかす行為ではありません。長時間、安定してパフォーマンスを発揮し続けるためのセルフマネジメントです。

さらに重要なのは、管理職やリーダー層がこの設計を実践することです。上司のカレンダーが休憩なしで埋め尽くされていれば、部下は「自分も詰め込まなければならない」と無意識に感じます。

一方で、リーダー自身が休憩時間をブロックし、余白を持った予定を組んでいれば、「休憩を取っていい」 「詰め込みすぎなくていい」というメッセージが、言葉ではなく行動として伝わります。

加えて、会議の主催者側が“余白をつくる責任”を持つことも欠かせません。

- 開始時間を5分遅らせる

- 終了時間を10分早める

それだけで、参加者の身体的・心理的な負担は大きく変わります。

これらはすべて、特定の誰かに配慮するための特別対応ではありません。Web会議が前提となった時代における、合理的な働き方の再設計です。

結果として、

- 集中力の回復

- 発言の質の向上

- 会議後の疲労感の軽減

につながり、組織全体の生産性を底上げするでしょう。

生理用品の常備化で「言わなくても安心」を実現

「急に生理が来てしまった」

「ストックを切らしていた」

こうした場面で、誰かに生理用品をもらいに行くことに、強い抵抗を感じた経験がある女性は少なくありません。特に、男性上司や同僚が多い職場では、その心理的ハードルはさらに高まります。

本来であれば、体調管理の一環として自然に対処できるはずのことが、

「声をかけなければならない」

「理由を説明しなければならない」

という状況になることで、ストレスになります。

第1回でも触れましたが、弊社では女子トイレに無料の生理用品を常備しています。この取り組みを通じて実感しているのは、重要なのは「置いているかどうか」以上に、どのような形で置くかだということです。

生理用品は、トイレットペーパーやハンドソープと同じように、「必要なときに、誰の許可もなく使える状態」にしておくことが何より大切です。

具体的なポイントは、次の三つです。

- 個包装のまま設置すること

- 目立ちすぎないが、迷わず手に取れる場所に置くこと

- “特別な支援”として強調しすぎないこと

このような環境が整っていると、社員は「使っていいのかな」 「誰かに見られないかな」といった不安を感じることなく、自然にセルフケアができます。

生理用品の常備化は、単に物を置く行為ではありません。それは、「生理は隠すものではない」「我慢しなくていい」というメッセージを、言葉ではなく環境を通じて伝える行為です。

コスト面でも、月数千円から始められるため、導入のハードルは決して高くありません。それにもかかわらず、社員の心理的安全性を高め、「この会社は自分の体を気遣ってくれている」という信頼感を確実に育みます。

こうした小さな環境整備の積み重ねが、体調不良を一人で抱え込まない職場文化をつくり、結果として、働きやすさと生産性の向上につながっていくのです。

災害時の生理ケア備蓄という視点

もう一つ、あまり表に出て語られることの少ないテーマとして、災害時の生理ケアがあります。

多くの企業では、水や食料、簡易トイレなどを中心に防災備蓄が整えられています。 一方で、生理用品については、「必要な人が各自で用意するもの」として扱われているケースも、まだ少なくありません。

しかし、災害は生理のタイミングを選びません。不安定な環境下で生理用品が不足すると、身体的な不快感だけでなく、精神的な負担が大きくなる可能性があります。

特に、長時間の待機や業務継続が求められる状況では、 「どう対処すればいいのか」「周囲にどう伝えればいいのか」 といった戸惑いが重なり、ストレスが増すことも考えられます。

こうした点を踏まえると、平時に生理用品が「当たり前にある」職場では、非常時にも「生理ケアは備えておくもの」という認識が、比較的自然に共有されやすいと言えるかもしれません。

日常の環境整備と非常時の備えは、必ずしも切り離されたものではなく、平時の延長線上に非常時があると捉えることもできます。

数量について明確な統一基準があるわけではありませんが、企業の防災備蓄としては、「女性従業員数 × 1日5~7枚 × 少なくとも3日分」を一つの最低ラインとして設計するケースが多いようです。ライフライン寸断や帰宅困難を想定し、7日分程度まで備蓄するという考えの企業もあります。

これは、女性だけの問題というよりも、多様な体調や状況を想定した職場づくりの一部と考えることができます。災害時にどこまで備えるかは、企業の規模や業態、立地条件によってさまざまです。そのため、「これが唯一の正解」と決めることは難しいのが実情でしょう。

ただ、いざというときにも業務対応や社内対応が求められる企業にとって、 従業員が少しでも安心して過ごせる環境を整えておくことは、結果として会社全体を守ることにもつながります。

生理ケアを防災備蓄の検討項目の一つとして考えてみることは、「非常時に、社員はどんな状態で過ごすことになるのか」 「困りごとを一人で抱え込ませていないか」といった視点で、備えを見直すきっかけにもなります。

“もしものときに、社員が困らないか” この問いを一つ持つだけでも、企業としての備えは少しずつ変わっていきます。

おわりに

- 会議に5分の休憩を入れる。

- 生理用品を常備する。

- 防災備蓄の中身を見直す。

どれも、大きな費用や時間をかけずに始められる取り組みです。そして、どれも「明日からやろう」と思えば、すぐに実行できるものでもあります。

大切なのは、完璧な制度を一気に整えることではありません。まず一歩踏み出し、現場で試し、必要に応じて調整していくこと。そのプロセス自体が、職場に対話を生み、信頼を育てていきます。

本稿で紹介したような取り組みを、より詳しく知りたい方には『女性に選ばれる会社の新・健康経営 ― 職場改革は生理・PMSケアから始めよう』(合同フォレスト刊)で、制度設計や現場への浸透のポイントをまとめています。

小さな配慮の積み重ねが、会社の未来を、そして社会の未来を、静かに支えていく。その第一歩を、ぜひあなたの職場から始めてみてください。

営業組織が直面する構造的課題 ー 労働人口減少と営業職の採用難

日本の企業を支えてきた営業組織が、大きな転換点を迎えています。

日本全体の生産年齢人口は、2020年からの20年間で1,000万人規模で減少すると言われています。どの職種も人手は足りていませんが、特に事業成長の推進に重要な役割を持つ営業職は、需要が高いものの離職率も高く、慢性的な人手不足に陥っています。

しかし、問題の本質は人が減ることそのものではなく、減少が確実視される中でこれまでと同じ“人に依存した営業モデル”を続けている構造にあります。

本連載では、これからの時代に求められる“仕組みで伸ばす、新しい営業組織のあり方”について、考えていきます。

寄稿者大矢 剛大氏株式会社SaleSeed 代表取締役社長

名古屋出身。環境要因により挑戦を阻まれる人材と、労働力不足により事業推進のスピードを上げることができない企業、双方の現状を変えるべく、「才能と努力が報われる世の中をつくる。」を掲げて2021年に当社設立。人とテクノロジーの力で日本の労働生産力の最大化を実現するために邁進している。

生産年齢人口の減少

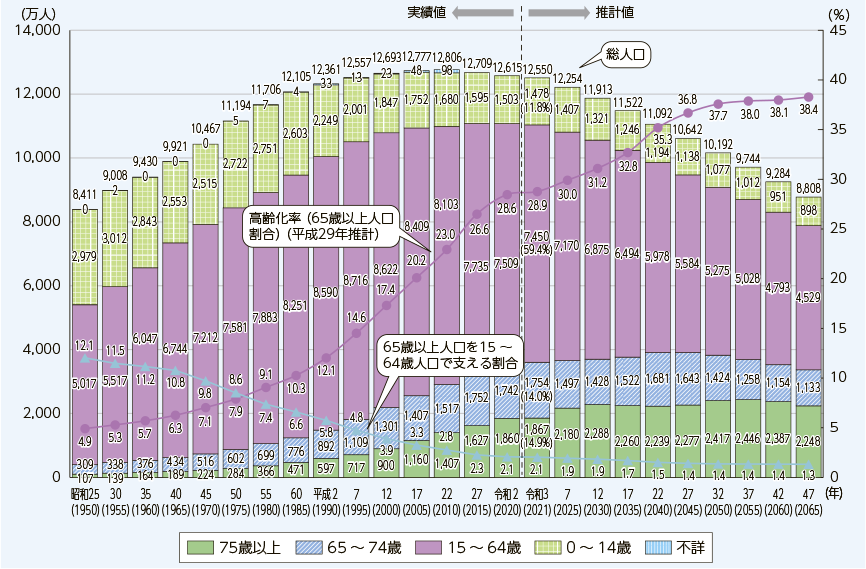

日本の生産年齢人口は、1995年をピークに減少し続けています。2025年は、戦後の第一次ベビーブームで生まれた団塊世代の方々が全員75歳以上となる年で、5年後には総人口の約3分の1を65歳以上が占めることによる2030年問題が迫ってきています。

また、出生数は第二次ベビーブーム以降減少し続け、2025年の上期は過去最小を更新しました。労働市場に新しく参入する若年層は年々減少しています。

一方で、女性の就業率上昇やシニア層の再雇用、駐日外国人の方の雇用など対策は進んでいますが、パーソル総合研究所の調査によると2035年の労働需要が7,505万人であるのに対し、供給される労働人口は7,122万人と、実に384万人もの人材不足が発生する見通しです。

つまり、「働ける人の総量が減っていく」という現実は、残念ながらもう避けることはできません。こうした構造の変化により、どの企業も「採用を頑張ればなんとかなる」という時代ではなくなっていきます。

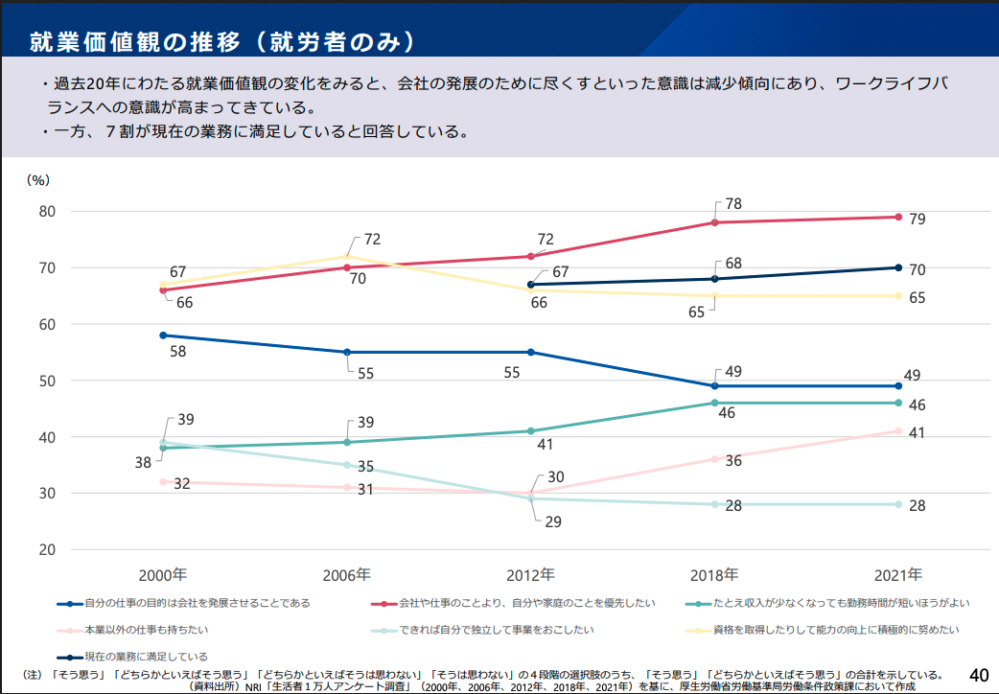

もうひとつ、人々の「働く」ということに対しての考え方が変わりつつあるのも、人材不足の一因となっています。厚生労働省が調査した就業価値観の変化を見ると、会社の発展のために尽くすという回答は減少傾向にあり、ワークライフバランスを重視するように変わってきています。

高度経済成長期に形成された日本の長期雇用モデルは、労働人口が増加し続ける前提で新卒を大量に採用し、社内教育で長期的に育てることが一般的でした。しかし少子高齢化による人口構造の変化と、コロナ禍を経てリモートワーク/副業などが普及し、働き方が多様化したことで、多くの人が複数キャリアを前提としています。

それに伴い、毎年新卒で大量に採用して社内のカリキュラムで育成し、長く勤めてもらうというモデルが維持できなくなってきています。

営業職への影響

続いて、営業職に焦点を当ててみます。営業職の有効求人倍率は、全職種平均が約1.4倍のところ2倍前後です。

最近では、企画やマーケティング、広報といった職種が若手を中心に人気を集めています。SNS やメディアでもポジティブに紹介される機会が多いことが理由の一つであると考えられます。

対して営業は、特にBtoBの企業にとって事業成長の要ともいえる仕事で、ビジネスパーソンにとっても問題解決力や提案力、合意形成力などのあらゆるビジネススキルの基礎になる重要な職種です。

にもかかわらず、「ノルマが厳しそう」「体力的・精神的に大変そう」といったネガティブなイメージが先行し、実際の魅力ややりがいが十分に伝わっていない状況があります。この“イメージのギャップ”こそが、若手の営業志望者が減少している背景のひとつと言えます。

需要と比例して求人数が多いこと、前述したネガティブイメージが志望者の減少や離職率増加に繋がっていることから、有効求人倍率が高くなっていると考えられます。このような背景から私は、新しい営業組織を構築することこそが企業成長を止めない道の一つであると考えています。

日本の営業組織の今

新しい営業組織についてお話しする前に、日本の営業組織の文化はどのように生まれたのかを紐解いていきます。

日本の営業組織は長い間、個人の力に依存してきました。属人的なスキル・経験・根性で営業が成り立ってきたのです。しかし、人手不足やテクノロジーの発達、働き方や価値観の多様化により、従来の営業組織で成果を出し続けることは難しくなっていきました。

従来の営業組織の文化は、高度経済成長期に築き上げられました。GDP成長率が約10%で、企業が次々に新規参入をしていた需要>供給の時代は「とにかくたくさん訪問すれば売れる」という努力で量をこなすスタイルでした。

顧客データはアナログで、紙の名刺や台帳、担当者の頭の中で管理されていました。そして若い人材が毎年大量に入社し、先輩の背中を見ながら自分たちもとにかく現場で量をこなしていきます。これが、当時は成果を出すために最も合理的だったのだろうと思います。

しかしバブル崩壊後から経済成長が停滞し、少子高齢化が進行している現代では、自社で正社員採用をして、正社員で営業組織を創り、成長を目指すことが難しくなりました。市場も成熟しており新規開拓が難しく、量をこなせば売れるという時代ではなくなっています。

また、

- インターネットの普及で、顧客が商談前に情報を調べられるようになった

- SaaSやサブスクモデルの台頭により、チャーンやLTVなど営業活動において追うべき指標が増加した

- デジタルチャネルが増加した

- マーケティングとの連携強化が必要になった

などの理由により、訪問数と受注額だけでなく、細かな全プロセスの可視化と改善が求められるようになりました。

こうして、日本の営業組織は少しずつ変わってきています。

数年前にアメリカから、営業活動におけるプロセスを細分化する分業制の営業モデル、「The Model」が渡ってきました。リードの創出・アポイントの獲得・商談の実施・導入後支援など、本来はそれぞれの専門性を持った人材が行うべき業務を、日本では1人の営業が一気通貫で行ってきました。

「The Model」型の営業組織では、マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスの4つの機能に分かれ、営業担当個人ではなく組織で顧客に効率的にアプローチしていきます。現在は日本でも広く浸透しているモデルです。

とはいえ人手不足の中この体制を社内だけで完結させるのは難しいため、ここ数年では営業のBPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)を活用し、自社だけで補わず外部のプロ人材に委託する企業も増えてきています。

また、SFAやCRMなどのITツールの普及や、パンデミックによりオンライン商談が一般的になるなど、テクノロジーの活用も進んでいます。

こうして日本の営業組織は、努力で量をこなす時代から、分業化やテクノロジー、BPOの活用でより効率的に営業活動をする時代になりました。

しかし、こうして新しい機能や仕組みを導入しても、上手く運用できている企業は多くありません。特にBPOは、「社員が足りない部分の穴埋め」としてではなく、もっと戦略的に活用すべきであると私は考えています。

人がいないことが前提になっている今、リソースの最適配置が成果を出す組織づくりのために最も重要です。ということで、次回は外部人材の上手な活用方法と、テクノロジーを掛け合わせた未来の営業組織についてです。

生理・PMSに配慮する会社が「選ばれる会社」になる理由とは? ー 「産休・育休がある会社」では、もう選ばれない ―

働く女性の健康課題への理解は、いまや企業の採用・定着を左右する重要なテーマになっています。

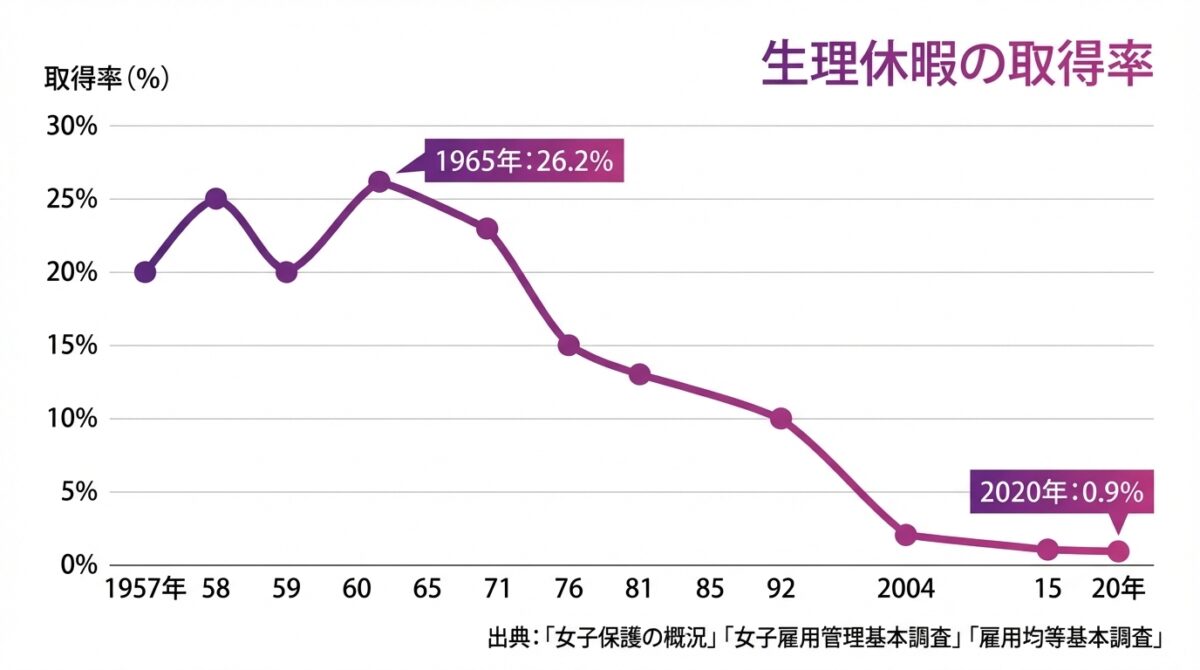

生理痛やPMSなどに悩む女性は多くても、「制度があっても使えない」「周囲に言いづらい」状況が依然として続いています。実際、厚生労働省によると生理休暇の取得率はわずか0.9%。形式的には権利があっても、実際には機能していません。

本稿では、オンラインピル診療サービスを展開する mederi 代表・坂梨亜里咲 が、制度だけでは解決できない“女性の健康課題を理解する職場づくり”のポイントを解説します。

寄稿者坂梨 亜里咲氏mederi株式会社 代表取締役

明治大学卒業後、大手ファッション通販サイト及びECコンサルティング会社にてマーケティング及びECオペレーションを担当。2014年より女性向けwebメディアのディレクター、COO、代表取締役を経験した後に、自らの不妊治療経験からmederi株式会社を起業。オンラインピル診療サービス「mederi Pill(メデリピル)」、企業向け健康支援・福利厚生サービス「mederi for biz(メデリフォービズ)」を展開。

「言い出せない空気」が、制度と現場の距離を広げている

生理休暇という制度が存在していても、実際に利用することにためらいを感じる女性は少なくありません。その背景にあるのは、制度そのものの不備というよりも、利用する際の心理的なハードルです。

「男性の上司にどう説明すればいいのか」

「忙しい時期に休むことで、評価に影響しないだろうか」

「周囲に迷惑をかけてしまわないだろうか」

こうした不安が重なり、結果として“使わない選択”をするケースは多く見られます。制度があるからといって、必ずしも安心につながるわけではないのが現実です。

実際、日本における生理休暇の取得率は0.9%程度にとどまっているとされています。法律上認められた制度であっても、ほとんど利用されていない――この数字は、「制度があること」と「機能していること」の間に、大きな隔たりがあることを端的に示しています。

その結果、生理痛やPMSによる不調を抱えたまま業務にあたることになり、本来であれば発揮できたはずの集中力や判断力が十分に発揮されない場面が生じます。

本人は「気づかれないように」振る舞い、周囲もまた「何となく調子が悪そうだが、踏み込めない」まま日常業務が進んでいきます。

このようにして生まれる、制度と実際の利用とのギャップは、働く個人にとっては慢性的な負担となり、組織にとっては気づきにくい生産性ロスとして蓄積されていきます。

だからこそ、制度を「用意する」ことと同時に、安心して使える空気や運用を整えることが重要なのです。

“見えない支援”が信頼をつくる

近年、企業の健康支援においては、制度の数そのものよりも「実際に利用されているか」「不調の早期対応につながっているか」が重視されるようになっています。背景にあるのは、体調不良を抱えながら働き続けることが、生産性や定着率に影響を及ぼすという複数の調査結果です。

たとえば、国内外の研究では、月経関連症状を含む体調不良が、集中力の低下や業務効率の悪化、欠勤・早退の増加につながることが報告されています。また、こうした不調は欠勤として表面化しにくく、本人も周囲も気づかないまま生産性が低下する「プレゼンティーズム」として現れるケースが多いとされています。

一方で、従業員が早い段階で相談できる環境や、健康に関するサポートへのアクセスが整っている職場では、離職率の低下やエンゲージメントの向上が見られるという報告もあります。特に、匿名性が担保された相談窓口や、医療・専門家につながりやすい仕組みは、「不調を抱え込まずに済む環境づくり」に寄与するとされています。

また、月経に伴う不調への対策として、医療的な選択肢へのアクセスを支援する制度を導入した企業では、社内調査において「欠勤が減った」「体調への不安が軽減された」といった声が寄せられた例も報告されています。

こうした取り組みに共通しているのは、企業として『従業員の体調に配慮する姿勢』を明確に示している点です。

- 体調がつらいことを逐一説明しなくてもよい

- 理解してもらえるかどうかを過度に気にしなくてよい

そのような「言わなくていい環境」そのものが、実効性の高い健康支援になります。結果として、従業員の安心感や企業への信頼感が高まり、エンゲージメントの向上や「この会社で働き続けたい」という意識の醸成につながっていくでしょう。

「産休・育休がある会社」では、もう選ばれない

近年の採用市場では、「どのような福利厚生が用意されているか」だけでなく、日常的な健康課題にどこまで目を向けているかが、企業選択の重要な判断軸になりつつあります。

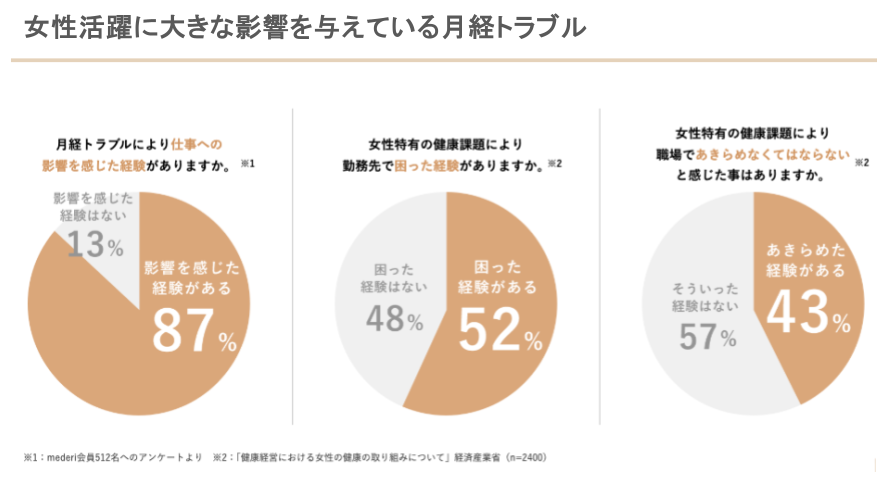

ヘルスケアテクノロジーズ株式会社の調査(2023年)では、20〜50代会社員女性400名を対象に、「女性特化した健康支援は仕事のパフォーマンス維持・長く働くことにプラス」と回答した割合が76.3%に上りました。転職先選択における具体的な優先度ではないものの、健康支援が働く女性にとって極めて重要な要素であることを強く示すデータです。

ここで言う健康支援とは、出産や育児といった特定のライフイベントへの対応だけではありません。生理やPMS、更年期といった、働く期間の大半を占める“日常の体調変動”と向き合いながら、無理なく働き続けられるかどうかが問われています。

「産休・育休制度が整っている」ことは、すでに多くの企業で当たり前の前提条件になっています。その一方で、日々の体調不良への配慮や支援が十分でない場合、実際の働きやすさとの間にギャップが生まれてしまいます。

制度としては整っていても、「長く働き続けられるイメージが持てない」と感じられてしまえば、採用や定着の面で不利になる可能性もあります。

こうした背景から、女性の健康課題を一部の人の問題として切り分けるのではなく、人的資本を安定的に活かすための環境整備として捉える企業が増えています。日常の体調に配慮する姿勢は、社内だけでなく、採用広報や口コミ、企業イメージを通じて、外部にも確実に伝わっていきます。

働く人が「この会社でなら、無理を重ねずにキャリアを続けられる」と感じられるかどうか。その判断は、制度の数ではなく、日常の健康課題にどう向き合っているかによってなされる時代に入っています。

“優しさ”を超えて、“経営戦略”として考える

女性の健康支援は、「配慮」や「思いやり」といった情緒的なテーマとして語られがちです。しかし本質的には、人的資本をいかに維持し、最大限に活かすかという経営判断に他なりません。

体調不良を我慢することを前提とせず、必要なサポートに適切なタイミングでアクセスできる環境が整えば、女性社員は本来の力を発揮しやすくなります。その積み重ねは、生産性の向上だけでなく、離職リスクの低減や採用競争力の強化といった、経営上の成果につながっていきます。

また、“見えない不調”に目を向ける姿勢は、短期的な施策ではなく、組織の持続性を高める基盤づくりでもあります。変化の激しい環境においては、個人の努力や我慢に依存する組織よりも、人のコンディションを前提に設計された組織のほうが、安定したパフォーマンスを発揮しやすいからです。

女性の健康支援は、特別な取り組みではありません。企業が長期的に成長していくために、いま現実的に選び取るべき戦略の一つです。 “優しさ”の延長ではなく、組織の未来を支える経営戦略として、改めて位置づけられ始めています。

おわりに

本稿でお伝えしてきたのは、女性の健康課題を「個人の事情」や「配慮の対象」としてではなく、経営の文脈で捉え直すことの重要性です。ただし、ここで紹介した内容は、あくまで考え方の整理であり、すぐに答えが出るものではありません。

実際に取り組もうとすると、「何から始めればよいのか」「制度をどう設計すれば形骸化しないのか」「社員にどう伝えれば納得感を持って受け取ってもらえるのか」といった、現実的な課題に直面します。

こうした悩みは、どの企業にも共通するものです。そうした背景から、私は『 女性に選ばれる会社の新・健康経営 ― 職場改革は生理・PMSケアから始めよう』(合同フォレスト刊)を執筆しました。

書籍では、公開データや現場の知見をもとに、制度設計の考え方や社内浸透のポイントを整理しながら、女性の健康課題をどのように経営戦略として位置づけていくかを実務の視点でまとめています。

女性が健康に働ける環境を整えることは、個人への配慮にとどまらず、組織の基盤そのものを強くします。その一歩を「経営の意思」として踏み出せるかどうかが、これからの企業価値を分けていくのではないでしょうか。

リーダーが異文化コミュニケーションを理解する意義。東レ経営研究所が研修プログラムにCQを取り入れる狙い【現場を変えるCQ白書 第5回】

“カオスな会議”を経験したことのないビジネスパーソンは、ほとんどいないでしょう。意見の錯綜や、平行線をたどる議論に、戸惑いや諦めを感じる人もいるかもしれません。異文化コミュニケーションの場で生じるカオスを乗り越える、そのときに大きな力を発揮するのがリーダーです。

“カオスな会議”を経験したことのないビジネスパーソンは、ほとんどいないでしょう。意見の錯綜や、平行線をたどる議論に、戸惑いや諦めを感じる人もいるかもしれません。異文化コミュニケーションの場で生じるカオスを乗り越える、そのときに大きな力を発揮するのがリーダーです。

そこで「文化を扱い、異なる視点を持てるリーダーを育てるべきだ」と考えた、株式会社東レ経営研究所の前・代表取締役社長、髙林和明さん。そのための軸に据えたのが、多様な価値観を扱う力であるCQ(文化の知能指数)でした。この連載では次世代リーダーに欠かせないCQという力についてお話ししていきます。

今回はCQを経営リーダー研修のプログラムに採り入れた事例から、その狙いや効果などを聞きました。

寄稿者宮森 千嘉子氏アイディール・リーダーズ株式会社 CCO(Chief Culture Officer)

「文化と組織とひと」に橋をかけるファシリテータ、リーダーシップ&チームコーチ。 サントリー広報 部勤務後、HP、GEの日本法人で社内外に対するコミュニケーションとパブリック・アフェアーズを統括し、 組織文化の持つビジネスへのインパクトを熟知する。 また50カ国を超える国籍のメンバーとプロジェクトを推進する中で、 多様性のあるチームの持つポテンシャルと難しさを痛感。 「違いに橋を架けパワーにする」を生涯のテーマとし、日本、欧州、米国、アジアで企業、地方自治体、プロフェッショナルの支援に取り組んでいる。英国、スペイン、米国を経て、現在は東京在住。ホフステードCWQマスター認定者、CQ Fellows、米国Cultural Intelligence Center認定CQ(Cultural Intelligence)及びUB(Unconscious Bias)ファシリテータ、 IDI(Intercultural Development Inventory) 認定クォリファイドアドミニストレーター、 CRR Global認定 関係性システムコーチ(Organization Practitioner, Gallup認定ストレングスコーチ。著作に「強い組織は違いを楽しむ CQが切り拓く組織文化」、共著に「経営戦略としての異文化適応力」(いずれも日本能率協会マネジメントセンター)がある。 一般社団法人CQラボ主宰。

目次

“カオスな会議”を再現したワークショップ

私は、パーパス経営支援、リーダーシップ開発、組織文化の変革などへのソリューションを提供するアイディール・リーダーズ株式会社のCCO(Chief Culture Officer)として、国内外の企業などを支援してきました。その1社が今回ご紹介する東レ経営研究所です。

同社は、繊維や樹脂などの素材メーカーとして、グローバルに事業を展開する東レグループのシンクタンクとして調査・分析や人材・組織開発支援を行っています。

そこでのワークショップの一つが「もしあなたが、世界に拠点を置く会社の中で、拠点の代表として『世界共通の休日を決める会議』に参加するとしたら?」というものです。

匙を投げる人、自分の意見を相手に無理強いしようとする人、ただただ戸惑いストレスを抱える人……反応は様々。まさに“カオスな会議”です。

同じ議題で、同じテーブルについている。けれども目的も前提も、国によってまったく違う。このような状況が混乱を生じさせるのです。

体験が異文化コミュニケーションへの理解を深める

「ワークショップをやってみると、参加者は『一人ひとりがこんなに違うんだ』と気づいてくれます。異なる価値観を理解して受け止めるための勉強の仕方はいろいろあると思いますが、CQは最適なプログラムだと思います」

こう話してくれたのが、髙林和明さん。髙林さんは異文化コミュニケーションを知る上で効果的なのは、実際に体験することであり、ワークショップはそのシミュレーションになると考えています。

参加者からも「CQの向上が協働と創造につながると知った」「多様な価値観を扱う上で勉強になった」などの感想が上がっています。

では髙林さんが文化を扱えるリーダーを育てるべきと考えた、そのきっかけとなる体験は何だったのでしょうか。そこにはご自身の、海外勤務での驚きや苦労がありました。

2017年に在タイ国東レ代表として、現地にあった9つのグループ会社、約4000人を統括する立場となった髙林さん。それまで20カ国ほどの海外出張を経験してきましたが、海外に住むのは初めてのこと。そして住んでみたからこそ、タイ人と日本人との違いを実感できたそうです。

「例えば下から上へ『悪い情報』が報告されてこない。工場で従業員がケガをしても、その管理者は『知らない』と言います。後にCQを知って理解が深まりましたが、タイは権力格差の高い国民文化。日本人幹部が『絶対に怒らないし、評価を下げることもない。だから、正直に言ってほしい』と言って、初めて話してくれます」

また着任当時、タイでは前年の16年にプミポン前国王が亡くなったことから、国として喪に服していました。タイ国民は皆黒い服を着ていたため、強く記憶に残ったとも髙林さんは話しました。

国王の影響が強いというのも、タイの権力格差の高さを表す一例です。

文化により異なる「心に火が点くポイント」

大学では教育学部だった髙林さん。「人の心」に関心があり、日本にいるときからコーチングなどを学んでいました。

ところがタイではコーチングの観点でのコミュニケーションが通用しませんでした。相手の考えを引き出すような質問の仕方では「あぁ、この上司は答えを持っていない。仕事ができないのだな」と判断されてしまうためです。この場合、自分の能力や権限を示した上で、相手には“あえて”質問していることを示す必要があります。

さらに、こんなこともあったそうです。

「工場の3S活動でのことです。『きれいにしてください』と指示をしただけでは動いてくれないのですね。そうではなく、工場間で、タイ人同士で相互査察をさせると一生懸命やってくれます。メンツを失いたくないんですよ。そこから『心に火がつくポイント』は国によって違うのだと感じました。タイでは相互査察がうまくいきましたが、別の国では報奨金を付けるほうが動いてくれるかもしれません」

違いを一つ乗り越えると、さらにまた別の違いが現れる。

そんな中で髙林さんはCQを知りました。メモに書き留めていたタイでの出来事を「ホフステードの6次元モデル」を通して見たときに「なぜタイ人と日本人のやり方に違いがあるのかが驚くほど視覚化された」といいます。

「帰国後、私は経営リーダー研修のプログラム作成に携わり、そこにCQを取り入れることを決めました。現代は『先行きの不透明な時代』です。環境の変化に合わせられなかった恐竜が絶滅したように、企業も時代の変化に合わせて、イノベーションを起こして変革しないと成長しない。その中で、いろんな視点とやり方を学んでほしいと思ったんです。日本の普通が普通とは限らないんだと」

異文化コミュニケーションは「本国と外国」に限らない

東レ経営研究所では2021年から新設した経営リーダー研修にCQを導入。2025年現在、5年目を迎えました。参加者の大半から「有意義だった」というフィードバックが上がるそうです。

「ただ実は、あるときフォローアップ面談でショックを受けたことがあって。海外経験もなく、この先の予定もない方から『異文化コミュニケーションの話は単に聞いておけばいいのですよね?』と言われたんです。『そう見えるのか……』と。これは海外に行かない人には不要という話ではまったくありません」

髙林さんは、海外に駐在する人に学んでほしいことはもちろん、国内に勤務する人にも学んでほしいと強調します。文化の違いは、国の違いではありません。例えば、世代の違いにも文化の違いは現れます。

「シニア世代はよく『若者はすぐ転職する』などと言いますよね。シニア世代は一つの企業に勤めあげることが当たり前の時代を過ごしてきました。そのため『転職が当たり前』ではなかったりします。その当たり前を疑っていかないと。今後は定年も延びて、世代間のギャップも広がると考えられます。デジタル化もさらに進みますよね。デジタル化はサプライチェーンや産業構造の変革というより、「価値観」の変革に影響していると私は考えています」

価値観が変わっていく中で、これまでの組織文化では立ち行かなくなっていきます。私は同社の研修に携わってきた中で「これまでのように自分たちのやり方を現地でそのままやってもらうだけではダメなんだ」と話す参加者が増えてきたと感じます。「外国人との仕事以外でも役立つ」「海外経験のない自分にも関係があると気づけた」という声は少なくありません。

多様な視点を手に入れる強み

さて最後にもう一度、冒頭にご紹介したワークショップについて触れたいと思います。

そこで提示するのは「世界共通の休日を設定する」という単純なテーマです。しかしそこでは「あぁ、日本人はこのように見えるのだな」「アメリカに長く住んではいたけれど、アメリカ人になりきるのは難しいな」など、多くのことに気づいていただいています。

ただし一方で、このワークショップの目的は単に異文化体験をしてもらうことでもありません。

他者の立場・文脈・感情から世界を見る力を育むことです。

CQの高いリーダーは、自分自身のコアを大切にしながらも、状況に応じてリーダーシップの引き出しを柔軟に開くことができます。

“カオスな会議”とは、ストレスフルな場でしょうか?

いいえ。そこは“学びの宝庫”です。異なる文化を持つ人がどのような視点を持っているのか。多様な視点を手に入れることは、次世代リーダーにとって大きな強みになるに違いありません。

【こんな方におすすめの一冊】

- 組織に課題感がある人事担当者

- 組織文化の変革に取り組みたいマネジャー・経営層

- 多様性を活かしたリーダーシップやチームマネジメントに関心のある方

- 異なる背景や価値観を認識し、チームとして最大化する思考を身につけたい方

2026年の人材育成トレンド予測|ジェイソン・ダーキー

こんにちは。アイディア社のジェイソン・ダーキーです。

執筆者JASON DURKEE(ジェイソン・ダーキー)氏IDEA DEVELOPMENT株式会社(アイディア社) 代表取締役

米国シアトル生まれ。1992年に来日し上智大学に入学。卒業後,研修企画会社に就職し10年間勤務。2003年に独立起業。日本を代表する大手企業から外資系企業まで幅広い業種のクライアントに対して,研修プログラムの企画および講師として,5万人以上の能力アップとビジネス成果の向上に貢献した実績を持つ。著作に『ビジネス英語の技術』『ガツンと言える英会話』(Japan Times)ほか。

例年、年末年始には海外のグローバル人材育成トレンド関連レポートが数えきれないほど発表されます。今回は2026年のトレンド予測について、代表的なものから内容を要約してご紹介します。来年度の人材育成を企画する際に少しでも参考になれば幸いです。

2026年の人材育成トレンド予測

今回参考にしたレポートの出典元は、グローバルでよく知られた人材育成関連企業や組織ばかりです。それぞれの基本情報は以下のとおりです。

| 企業 | The Josh Bersin Company | Training Industry(トレーニング・インダストリー) | i4cp(Institute for Corporate Productivity) | DDI(Development Dimensions International) | Udemy(ユーデミー) |

|---|---|---|---|---|---|

| 背景 | HRテクノロジーの分野で著名なリーダーの一人であるジョシュ・バーシン | 信頼性の高い人材育成業界向けのメディア | 事業会社のベンチマーキングとベストプラクティス共有を中心にしているシンクタンク | 世界最大級のリーダーシップ開発とリーダー育成の企業 | 日本でもよく知られている世界最大級のマイクロラーニングとeラーニング企業 |

| URL | https://info.joshbersin.com/from-predictions-to-imperatives-josh-bersins-2026-blueprint-for-hr-in-the-age-of-ai-webinar | https://trainingindustry.com/articles/strategy-alignment-and-planning/trends-2026-reinforcing-the-strategic-value-of-learning/ | https://www.i4cp.com/predictions | https://www.ddi.com/blog/leadership-trends-2026 | https://business.udemy.com/2026-global-learning-skills-trends-report/?utm_source=google&utm_medium=organic-search |

レポートごとに様々な興味深い学びはありますが、まとめると大きなトレンドは以下の4つになります。

トレンド2:リーダーシップ

トレンド3:人間力

トレンド4:スキル

各トレンドについて詳しく見てみましょう。

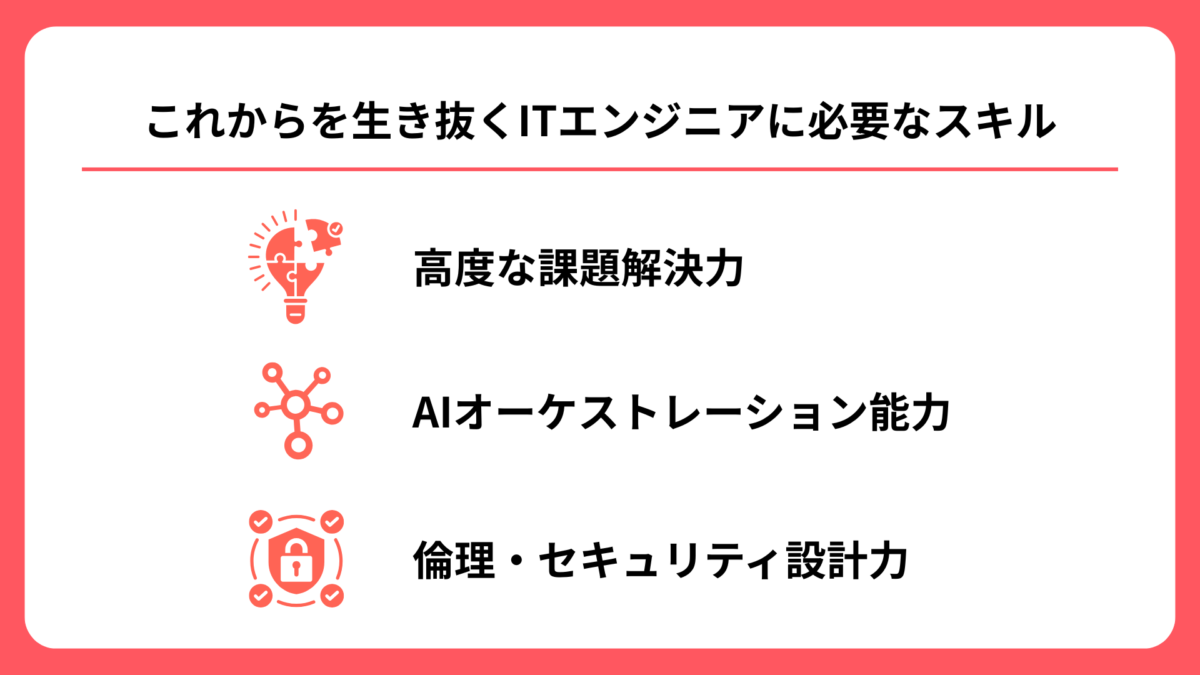

トレンド1:AI

一昨年・昨年とずっと続いている、ダントツのトレンドはやはりAIです。ただし、AIに対する切り口やトーンは少しずつ変わってきています。

個人的な感触は、以下の通りです。

| 2024年 |

掛け声ばかり→「AIはすごい!」「AIですべてが変わる」「AIを早く検討しないとダメ」…だが、実践的なアドバイスや事例はほとんど出てこない |

|---|---|

| 2025年 |

思いつきのアドバイス→「生成AIを使って◯◯ができる」「まず◯◯からすぐやってみよう」…試してみたくなるアイディアと一部の実施結果報告はあったものの、大企業の人事部が安心して取り組めるようなヒントはない |

| 2026年 |

冷静な取り組み→「◯◯社の昨年の成功事例」「◯◯10社のAI導入実績から言えることは」…一時的な話題やブームだけではなく、担当者として取り組みたくなるようなノウハウが期待できそう |

*6月のコラムでは、アメリカで開催されるATD ICE人材育成国際会議(グローバル人材育成イベント)の報告の中で、AIの成功事例が紹介できるかと思います。

i4cpのレポートにある調査によると、人材育成担当役員の43%が「AIは2026年の人材育成の最重要課題だ」と答えています。大切になるのはAIとの関わり方です。

Josh Bersinが強調する2026年のトレンドは「AIの実験からAIを通じてビジネス成果を出す」です。実現するには、部署別の小さい実験から始めて全社的な取り組みにシフトして明確なKPIを設定し、ビジネス成果(例:経費削減、売上向上など)につなげる必要があります。

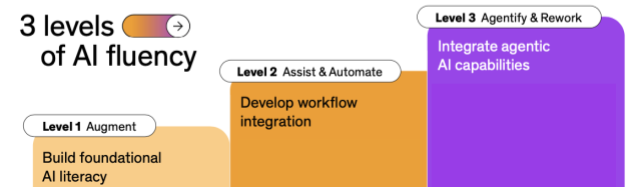

従業員の育成については、Udemyのレポートには「AI fluency(AIの流暢性)がカギ」とあります。

- ベースづくり:AIの基本を知り、代表的なツールを使いこなせるようになる

- 自動化:業務フローを自動化し、業務プロセスにAIを導入する

- エージェント:オリジナルAIエージェントをつくり、活用する

AIから成果を出すためには、テクニカルスキルよりもマインドが重要で、特に大切なのは管理職のマインドです。

DDIのレポートによると、管理職のAIに対する危機感は現場社員の3分の1しかありません。つまり、効果的なAI活用のためには、まずは危機感が薄い管理職向けの研修から始める必要があります。

DDIが勧める第一歩は、管理職に対して毎週30分程度のAIツールを使って実験を行うことです。それによって質問の仕方、適切な情報の解釈の仕方、効果的な意思決定のコツが身につきます。

トレンド2:リーダーシップ

リーダーシップは以前から注目されているテーマの一つで、グローバルでは「リーダーシップ研修」が育成領域で大きな割合を示しています。理由は、グローバルではすべての管理職と管理職以上の階層別研修、それ以外の階層に対する大半のマインドとスキル研修が「リーダーシップ研修」に含まれるためです。

ただ、今年注目されているリーダーシップのトレンドは、従来のリーダーシップ研修やリーダーシップ開発とは少々異なります。DDIのレポートには「2つの大きい組織変化が起きている」とあります。

1つ目は組織のフラット化によるホリゾンタル・リーダーシップ(直訳すると「水平方向の影響力」、縦の上下関係ではなく横の連携を意識した影響力)の重要性です。

激しい環境変化に対応する必要性、経済的な圧力、AIによる効率化など背景は様々ありますが、結果的に多くの企業が組織の階層を減らしています。階層が減ると、上下関係のない中で他のメンバーを巻き込んだり、動かしたりする必要が出ます。

さらに、階層が少なくなるとポジションと昇進の機会も減り、リーダーシップ・パイプラインにも悪影響が出ます。パイプラインの悪化、これが2つ目の組織変化です。

そこで人材育成を通して、上下関係が希薄な状況で影響力を強化する、昇進をしなくても従業員の成長につながるサポートをする、マネジメント機会が少ない中でのリーダーシップ能力を高めることが大切になってきます。

それ以外では、Training Industryとi4cpのレポートに「管理職の成長支援する力を高めることが重要」だとあります。背景は、世代間のギャップとエンゲージメントの低い従業員が多い中で人材育成だけでは十分対応できないためです。

直属の上司からの効果的なOJT、動機付け、成長支援は必要不可欠ですが、それがきちんとできる上司は半分以下だという調査結果も紹介されています。そのため、管理職研修に部下育成や成長支援テクニックを入れるべきで、実際に取り入れる動きもあります。

自分の経験から言えば、日本人マネージャー向けの部下育成研修がここ1〜2年で増えてきているという実感があります。

トレンド3:人間力

DDIのレポートによると、AI時代で成功するカギはテクニカルスキルではなく、人間力です。特に、この5つの「C」が大切です。

- Connection(つながり)

- Conscience(良心)

- Creativity(発想力)

- Clarity(明確なビジョン)

- Curiosity(好奇心)

管理職やリーダーは、この5つが揃って初めてAIの力と人間の力の相乗効果が出せます。

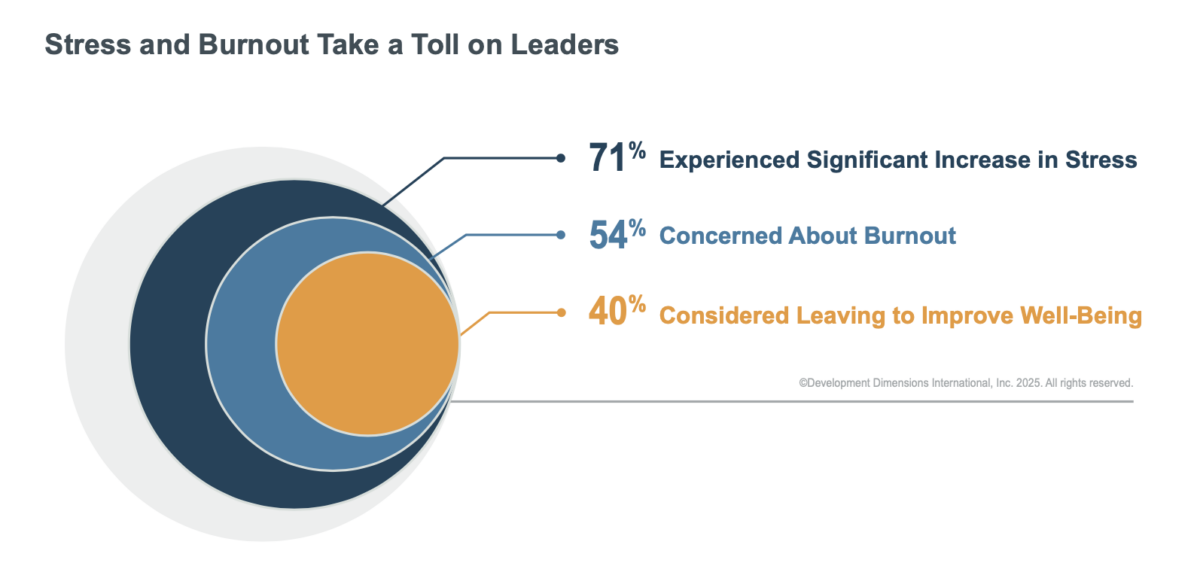

人間力が重要となるもう一つの理由は、エンゲージメント向上です。現在、一般社員はもちろんですが、管理職も過去にないくらいストレスを感じているようです。

DDIのレポートでは、マネージャーのストレスレベルについてこのような調査結果が出ています。

54%:燃え尽き症候群になるリスクを感じる

40%:ウェルビーイングを改善するために転職を検討した

解決策としては職場環境を良くする、心理的安全性を高める、従業員の時間管理能力を強化する、マネージャーのEQを高めるなど多様な施策があり、どれも人材育成の関連テーマです。加えて、急ぎで対処しないとダメージはどんどん大きくなりそうです。

トレンド4:スキル

数年前から、スキルの可視化、リスキル、アップスキルなどのような「○○スキル」というキーワードが流行っています。レポートにあった2026年のスキルポイントは、主にこの2つです。

1)アップスキル施策の見直しと強化

アップスキル施策の見直しについては、今までのアップスキル施策の成功事例が少なく、あきらめている企業が少なくないことが背景としてあります。

2025年のATD ICE人材育成国際会議では、スキル系の取り組みの代表的な失敗パターンと主な原因分析に対する発表が複数ありました。

「重要だがうまくいっていない、だから今年こそ頑張ろう」という考え方です。

2)アダプティブスキル

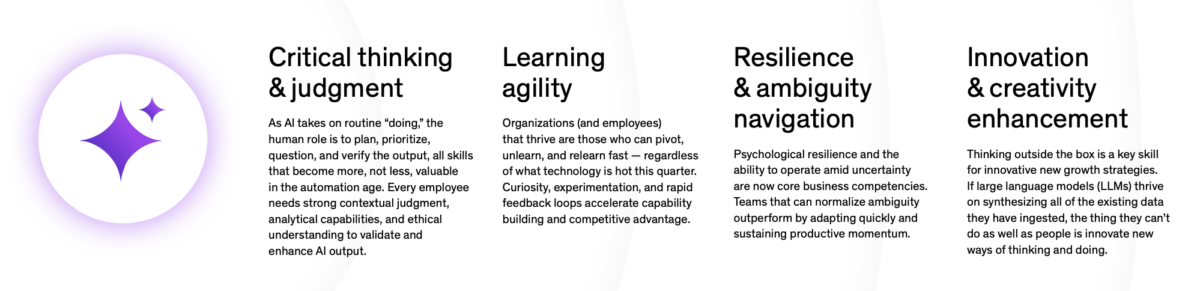

アダプティブスキルは、変化にうまく対応するための能力のこと。今年から登場した新しいものでなかなか面白いです。Udemyのレポートでは、今年最も必要となるアダプティブスキルとして以下を挙げています。

- 論理思考力・判断力

- 学習能力

- レジリエンス・不確実性対応力

- イノベーション・創造力

ポイントはAIが急速に進化している、先が読めない時代には根本的なスキルが重要だということです。環境変化があっても強いベーススキルが身についていれば、今後もビジネスで十分活躍できるでしょう。

研修から成果を導き出すために、これまではできるだけ職場に近いスキルに重点が置かれていましたが、今後はどの場面で誰が何をすればよいか予測がつかないときに使える、①〜④のようなスキルがより求められそうです。

まとめ

グローバルの2026年人材育成トレンド予測をまとめてご紹介しましたが、この4つに関しては日本国内でも同じことが言えると思います。全従業員がAIを使い倒してビジネス成果を出すことは、競争力を高めるためには必須となります。

同時に、優れた人間力も必要です。そのためにはリーダーシップ強化が大切です。最後に、業界や職種にもよりますが、スキルの向上も重要なテーマの一つです。これからの一年で良い成果を出せるよう、ご健闘をお祈りしています。

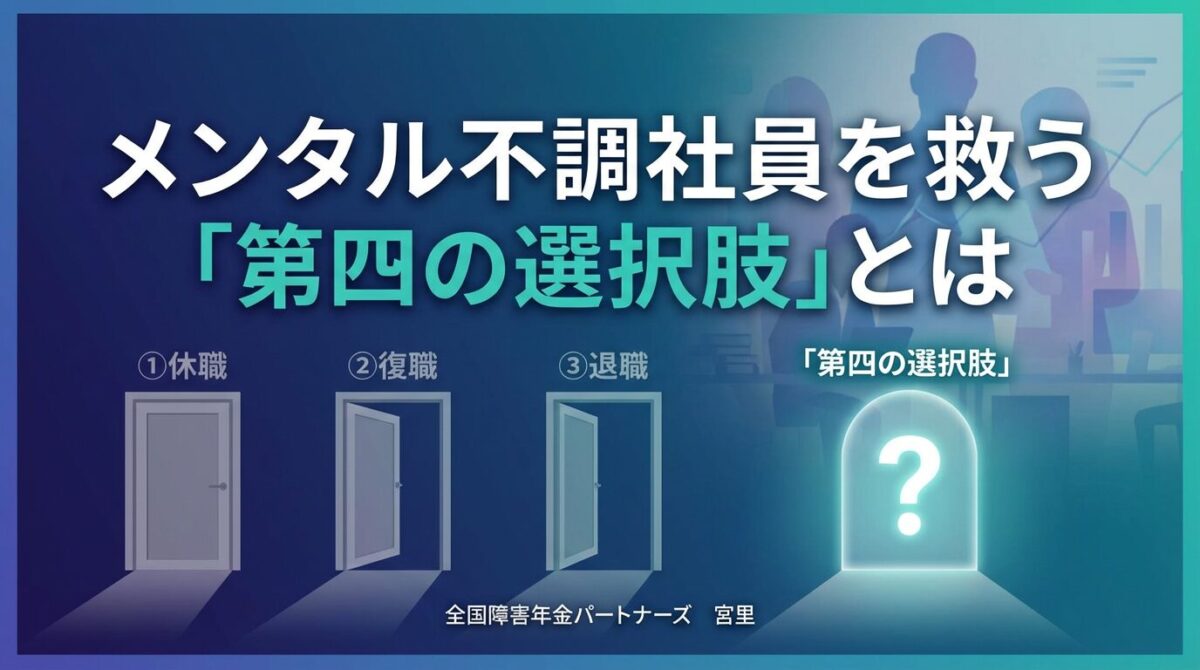

休職でも復職でもない、メンタル不調社員を救う“第四の選択肢”とは|全国障害年金パートナーズ 宮里

メンタル不調の社員が出たとき、多くの企業で用意されている選択肢は、いまも

- 休職させる

- 復職させる

- 退職してもらう

の三つではないでしょうか。休職制度や産業医・EAP(従業員支援プログラム)など、「会社としてできることは精一杯やっている」そう感じている人事の方も多いと思います。

しかし現場を見ていると、「復職→再休職→退職」という“負のループ”に陥るケースは少なくありません。その裏側で、傷病手当金が尽きた後、収入が途絶え、生活困窮や自殺リスクが一気に高まっていく懸念もあります。

そこで、企業の人事こそ知っておいてほしいのが、「障害年金」という“第四の選択肢”です。これは、会社のコストを増やすことなく、働けない社員の“最後のセーフティネット”になり得る制度です。

執筆者宮里 竹識氏社会保険労務士法人 全国障害年金パートナーズ 代表

2004年に社労士試験合格後、複数の社労士事務所や企業人事で実務経験を積む。2014年に社会保険労務士事務所全国障害年金パートナーズを設立。2018年に法人化(社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ)。事務所設立以来、ずっとうつ病の障害年金を専門にしており、1年間で428名のサポート、依頼者総数は2,479名。累計で支援した年金総額は54億6,777万円にのぼる(2025年8月1日時点)。

目次

「傷病手当金の崖」以降、企業からの支援は途絶える

健康保険の傷病手当金は、最長1年6か月で支給が終了します。ここまでは会社の制度や保険で何とか支えられますが、問題はその先です。

復職に失敗し、しかし十分に働ける状態にも戻れないまま、傷病手当金が終わる。貯金を切り崩し、配偶者の収入に頼り、それも限界を迎える頃には、離婚・別居・孤立・生活保護といった事態に追い込まれる方も少なくありません。

企業側は、「退職後の生活までは会社の責任ではない」と線を引きがちです。しかしその線引きは、結果的に人命リスクを放置している可能性があります。

本来、傷病手当金と生活保護の“谷間”を埋めるために用意されている公的制度が、これからお話しする「障害年金」です。人事がこの存在を知っているかどうかで、守れる社員の数が確実に変わります。

障害年金とは何か?「現役世代でも受け取れる年金」

「年金」と聞くと、多くの方が老齢年金(65歳から受け取る年金)をイメージします。しかし、障害年金はそれとは別ものです。

障害年金は、病気やケガで生活や仕事が制限されるようになった人が、現役世代であっても受け取れる公的年金です。

対象となるのは、がんや脳卒中などの身体疾患だけでなく、うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、発達障害などの精神疾患も含まれます。

支給額は、加入している年金制度や家族構成によって変わりますが、おおむね「年間約61万円〜250万円超」。私の事務所での受給例を見ても、平均すると年160万円前後になるケースが多い印象です。

また、全国障害年金パートナーズの依頼者データでは、初回認定から次回更新までに受け取れる障害年金の総額は、平均で約363万円となっています(あくまで当事務所の実績ベースの目安です)。

※具体的な金額は、物価や賃金の動きに応じて毎年改定されるため、最新の公的資料や年金機構の情報で必ず確認してください。

しかも、一度認定されると、症状が軽くなったと判断されるまでは支給が続きます(1〜5年ごとに更新審査あり)。

精神疾患による障害年金の受給者は年々増加しており、いまや「働けないメンタル不調者」の制度的な出口として、非常に重要な役割を担っています。人事がこの制度の概要だけでも押さえておくことは、社員の命と尊厳を守るうえで、もはや必須と言ってよいでしょう。

なぜ人事は「うつ病等の精神疾患で障害年金を受け取れる」ということを知らないのか

ここまで読んで、「そんな制度があるなら、もっと早く知りたかった」と感じた方もいるかもしれません。実は、障害年金は国や年金機構がほとんど広報をしておらず、一般にはほとんど知られていません。

加えて、医師は医療の専門家であって、障害年金の専門家ではありません。障害年金の診断書を書いた経験がほとんどない先生も多く、患者さんに「障害年金という制度がありますよ」と積極的に案内してくれるケースは少数派です。

その結果、要件を満たしているにもかかわらず、制度にたどり着けず、申請すらしていない“取りこぼし社員”が、全国に相当数存在します。

私が代表を務める全国障害年金パートナーズ(うつ病による障害年金に特化した社労士法人)でも、依頼者の約8割が「最近まで障害年金の存在を知らなかった」と答えています。

企業ができること――「伴走する人事」の3ステップ

では、人事として具体的に何ができるのでしょうか。ここでは、今日から実践できる3つのステップを提案します。

① 休職者への面談時に“制度の存在”を伝える

とくに、傷病手当金の支給終了が近づいている社員には、「こういう制度もありますよ」と障害年金の存在を一言伝えてあげてください。

人事が判断して「あなたは対象外です」と選別する必要はありません。「条件を満たすかどうかは、年金事務所や専門家に相談してください」と添えれば十分です。

たった一言の情報提供が、その人の人生を大きく変えることがあります。

② 情報提供のハブになる

社内イントラネットや休職者向けガイドブックに、「障害年金の概要」と「相談窓口」を記載しておきましょう。

- 日本年金機構の障害年金ページ

- 社会保険労務士など専門家の相談窓口

など、複数の選択肢を並べておくと、社員が匿名・オンラインで情報を取りにいきやすくなります。

人事がすべてを説明しようとする必要はありません。「困ったときは、ここにアクセスすればいい」と案内できる“ハブ”になっていただきたいのです。

③ メンタルケア=経済ケアと捉える

メンタル不調の社員が口にする悩みの多くは、「お金の不安」と強く結びついています。収入が途絶える恐怖が、うつ症状や希死念慮を悪化させることも、現場では珍しくありません。

障害年金により、最低限の生活費の目処が立つと、

- 「今はしっかり休んで治そう」と腹をくくれる

- 焦りが減り、治療意欲が戻る

- 無理な復職チャレンジを避けられる

といった効果が期待できます。

「心のケア」と「経済的なケア」は、切り離せない時代です。障害年金は、“働けない社員を救う最後のライン”として、人事が知っておく価値のある制度だと私は考えています。

障害年金申請の事例

最後に、私が実際に関わったケースを、匿名・一部脚色のうえでご紹介します。

Aさん(40代男性・既婚・子ども2人)は、真面目で責任感の強い管理職でした。長時間労働と人間関係のストレスが重なり、うつ病を発症。休職と復職を繰り返した末、2年間の休職期間を経て復職を試みましたが、フルタイム勤務に耐えられず、再び体調を崩して退職しました。

退職後まもなく、傷病手当金の支給も終了。家族4人の生活費と住宅ローンが重くのしかかり、「自分がいなくなった方がいいのではないか」と本気で自殺を考えるようになっていきました。

そんなとき、偶然インターネットで「うつ病でも障害年金が受け取れる」という情報を見つけ、私たちの事務所に相談がありました。年金記録や医療機関の状況を確認したところ、要件を満たしていたため、障害年金の申請をサポートしました。

結果として、Aさんには年間約160万円の障害年金(2級相当)が認定され、ご家族の生活は何とか成り立つ見通しが立ちました。もちろん裕福になるわけではありませんが、「今日・明日生きていけるかどうか」という恐怖からは解放されました。

Aさんは、こう話してくれました。

「正直、死ぬことばかり考えていました。でも、障害年金が決まって、はじめて『もう一度社会に戻れるかもしれない』と感じられたんです」

後日、元の会社の人事責任者からも、「あのとき障害年金の制度を知っていれば、もっと違う声かけができたはずだ」と伺いました。

制度の知識があるかないか、その差が“救える社員の数”を左右している――この現実を、私は現場で何度も目の当たりにしています。

「制度を知る」ことが、優しさの第一歩

今回の話で一番お伝えしたいのは、「人事が“第四の選択肢=障害年金”の存在を知り、社員に一言だけでも情報を届けてほしい」ということです。

障害年金は、会社のコストを増やすことなく、社員とその家族の生活・命・尊厳を守るために用意された公的制度です。

メンタル不調者への「出口戦略」として、今こそ人事が学ぶべきテーマだと考えています。人事の一言──「こういう制度もあるそうですよ」──が、社員の人生の分かれ道になることがあります。

休職でも、形式的な復職でも、冷たい退職勧奨でもない、“第四の選択肢=障害年金”を、頭の片隅に置いておいてください。それは、これからの人事に求められる「新しい優しさ」であり、責任でもあると、私は思っています。

ビジネス職でもニーズ急増、理系学生のスキルが支持される理由 ~「学会形式」の逆求人イベントから見えた、新しい理系採用の形~

新卒採用市場において、エンジニア職以上に激戦区となりつつあるのが「ビジネス職における理系人材」の獲得です。

かつて外資系コンサルからの採用ニーズが高かった理系人材は今や、総合商社や金融・事業会社へと急速に波及しています。AIの台頭や事業構造の複雑化を背景に、理系院生特有の論理的思考力や高い専門性を「不確実な課題を解くための基礎体力」として再評価する動きが強まっているためです。

「外資就活ドットコム」での27卒における理系歓迎求人は前年比約2倍に急増しており、多くの企業が母集団形成に苦戦しているのが実態です。

本稿では、理系院生の潜在能力をどう引き出し、いかにして接点を持つべきか。独自の学会形式イベントで見えた最新動向と、採用成功を左右する「3つの要素」を解説します。

執筆者岡田 知樹氏株式会社ハウテレビジョン 外資就活ドットコム エンジニア採用事業責任者

2021年にハウテレビジョンへ新卒入社。プロダクトマネージャーとして新機能の企画・実装に従事。その後、外資就活ドットコムのマーケティング責任者を務め、戦略立案・実行、イベント企画などを通じてプロダクトグロースをけん引。2025年より新卒エンジニア採用サービスの事業責任者として、エンジニア志望学生のインサイトや採用市場動向を分析し、企業の採用課題解決と優秀エンジニア層のキャリア形成を両立するマッチングを推進。

目次

なぜ今、ビジネス職で「理系」なのか

昨今の新卒採用市場において、弊社が注力するエンジニア採用支援の枠を超え大きなトレンドとなっているのが「ビジネス職における理系人材ニーズの高まり」です。

この潮流は以前にもあり、外資系戦略コンサルティングファームが日本に上陸した際、彼らが真っ先にアプローチしたのが理系大学院の研究室でした。

企業の複雑な経営・事業課題に向き合うコンサルタント職には、大学院での研究活動に求められる「修士・博士課程まで根詰めて学ぶ経験」「自ら知識を取りに行くスタンス」「論理的思考力」が不可欠であり、理系大学院生が研究を通して身に着ける素養が非常に魅力的に映ったからです。

現在、このニーズが再び、そしてより広範囲に拡大しています。対象はコンサルタントにとどまらず、データアナリスト、M&A、事業開発、経営企画、マーケティングなど多岐にわたります。業界も総合商社、不動産、通信、金融と幅広く、「答えのない複雑な課題」に取り組むための基礎体力として、先ほど列挙した理系の専門性や素養が再評価されているのです。

弊社が運営する「外資就活ドットコム」においても27卒の理系歓迎求人は、26卒比で約2倍となっており、単なるエンジニア採用だけではなく、ビジネス職における理系歓迎求人が増加傾向にあります。2020年頃から顕在化したこのトレンドは、AIの台頭や溢れる情報の精査、経営課題の複雑化を背景に、新卒に求められる要件の高度化・複雑化は今後さらに加速していくでしょう。

初開催、学会形式の逆求人イベント「外資就活Conference」~浮き彫りになった高い理系ニーズ~

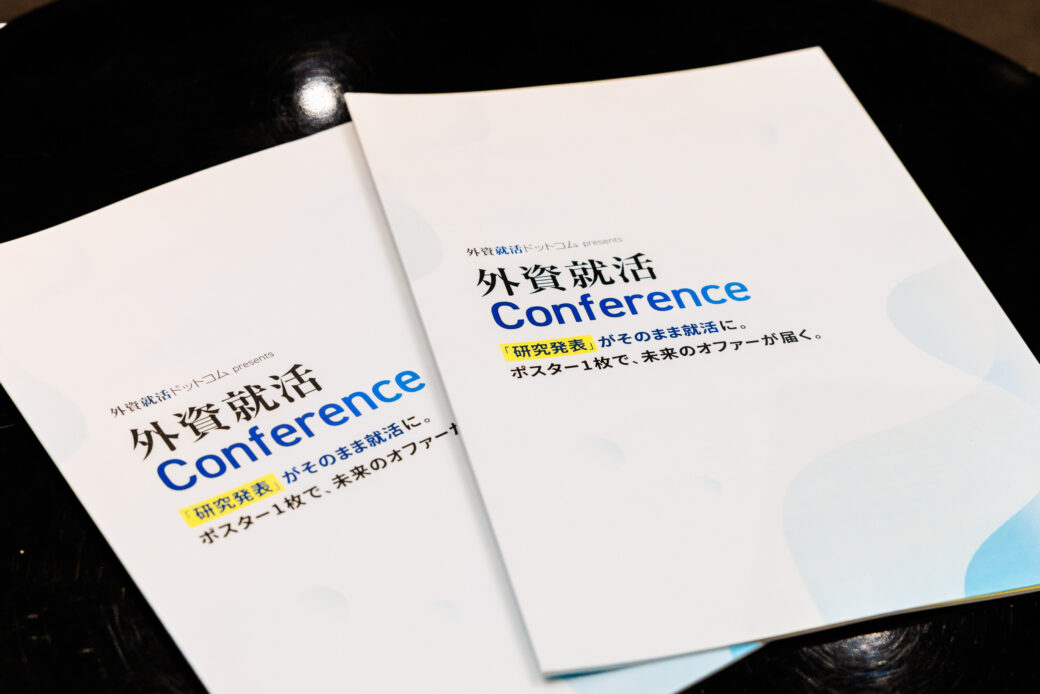

「外資就活ドットコム」では、2025年10月28日に理系院生と企業のミスマッチを解消することを目的とした、修士・博士課程の学生に特化したキャリアイベント「外資就活Conference」を初開催しました。

本イベントの最大の特徴は、大学院生が日常的に接する「学会」をトレースした点にあります。学生が自身の研究成果を企業側にアピールする「学会形式の逆求人イベント」として企画されました。

- 参加学生:全国の主要22大学から約50名(交通費・宿泊費を全額支給)

- 参加企業:エムスリー、大和総研、日本マイクロソフト、サイバーエージェント、PKSHA Technology等、約20社(人事・現場社員約50名)

- 満足度:学生満足度8.6/10段階中

- 形式:「ポスターセッション」を導入。A0サイズの研究概要を掲示し、企業の採用担当者や現場の技術者とディスカッションを実施。

出展企業へのアンケートでは、理系採用を「増やす」と回答した企業が約半数となりました。注目すべきは、募集コースとしてビジネス職(「ビジネス職のみ」または「ビジネスとエンジニア両方」)をあげた企業が約5割を占めたことです。ビジネス職における、理系の基礎スキルが求められている現状が見て取れます。

今回のイベントでも、コンサルタント、データアナリスト、営業などのビジネス職で理系院生を採用したいという企業が目立ちました。AIの進化によって求められる仕事のレベルが上がっており、それが新卒採用の要件にも波及していると考えられます。

理系院生が抱える「就活の壁」と企業の課題

また一方で、理系採用においては学生・企業双方が抱える課題があり、本イベントを通してそれらを再認識することができました。

学生側の悩み:研究と就活の両立

参加学生の58.8%が「研究が忙しく、就職活動の時間がとりにくい」と回答。

大学院入学直後の春からサマーインターンの募集が始まる現在の早期化モデルは、研究に没頭する院生にとって極めて大きな負担となっています。

企業側の悩み:母集団形成の限界

企業側の最大の課題は「対象学生にリーチできない」点です。理系院生は全国の国公立大学に分散しており、物理的に接触する機会が限られています。学会に参加しても、学術的な議論に終始してしまい、採用文脈での深い対話が難しいという課題がありました。

今回の「学会形式」は、研究内容を軸にコミュニケーションをすることで学生が本領を発揮しやすく、企業側も「この知見がどう社会に役立つか」という実用的な視点で議論ができるため、スムーズな相互理解と高い満足度につながりました。

また、学会へ足を運べばたくさんの学生に会えなくはないですが、アカデミックの場では研究の妥当性や新規性といった専門的な話になりがちで採用につながりにくいという課題があります。

そうなるとやはり「出会う文脈」は非常に重要で、本イベントは「キャリアを研究で切り開こう」というコンセプトのなかで一定数の理系院生と話をできる点が、スムーズな相互理解につながったと考えられます。

ビジネス職における理系採用を成功させる3つの要素

「外資就活Conference」の開催実績を通しても、ビジネス職における理系人材の採用ニーズの高さがうかがえます。しかし、エンジニア採用との重なりを考慮すると、理系人材獲得競争は今後も激化が予想されます。

私が理系採用に5年携わってきた中で、企業の人事担当者が挙げる一番の課題は良質な母集団形成です。課題の約7割が母集団形成と言っても過言ではありません。私は良質な母集団形成を阻む要因を以下の3つに分解しています。

- 打ち出し:ビジネス職において、理系の素養がどう活きるかを言語化できていない

- 接点:物理的に分散している理系学生に対し、適切なチャネルで自社情報を十分に露出できていない

- 見極め:専門性の高い学生を評価するために、解像度の高い現場社員を巻き込んだ協力体制が乏しい

「外資就活Conference」は、これらへの最適解を探る実験的な試みでもありました。外資就活ドットコムでは、全国各地の優秀な理系人材のプールはあるため、上記3要素への最適解となるようなイベントや取り組みを今後強化していきます。

今後の展望:多様化する就活手法への対応

弊社は、2026年1月18日に東京国際フォーラムにて、28卒向けの大規模合同企業説明会を開催します。ここでは初の試みとして、エンジニアの未来をつくる文化祭「EngineerGuildFes」を併催します。

競技プログラミング大会や技術セミナーを通じ、単なる「就活」に留まらない、エンジニアリングに関わる全ての人が交流する場を提供します。昨今、理系・文系を問わず就活手法は多様化しています。

弊社はプラットフォームとしての知見を活かし、企業の持続的な成長に寄与する新しい新卒採用の形を提起し続けてまいります。

- 開催概要:28卒向け合同企業説明会

https://event.gaishishukatsu.com/expo

- (上記イベント内開催)エンジニアの未来をつくる文化祭「EngineerGuildFes」

https://event.gaishishukatsu.com/engineer_guild_fes

- 出展企業問合せ先:

AI活用で人事領域をどう効率化する?「コミュニケーションの可視化」がもたらす変化とは

業務量に対する人員が少ないことも多い人事部門にとって、AI導入による生産性向上は必須事項になり始めています。特に採用領域でのAI活用を検討し始めている方は非常に多いのではないでしょうか?

今回は、人事領域の専門家であり企業の人事部門へのコンサルティングを日々おこなっている人材研究所代表の曽和さんと、AIの社会実装を進めるPKSHA Technologyで採用領域の事業開発を推進する丸山さんの対談を取材。

AI実装による「コミュニケーションの可視化」にフォーカスし、今後どのような変化が採用領域にもたらされるのかについて詳しくお聞きしました。ぜひ最後までご覧いただければと思います。

人物紹介曽和 利光氏株式会社人材研究所 代表取締役社長

愛知県豊田市生まれ、関西育ち。灘高等学校、京都大学教育学部教育心理学科。在学中は関西の大手進学塾にて数学講師。卒業後、リクルート、ライフネット生命などで採用や人事の責任者を務める。その後、人事コンサルティング会社人材研究所を設立。日系大手企業から外資系企業、メガベンチャー、老舗企業、中小・スタートアップ、官公庁等、多くの組織に向けて人事や採用についてのコンサルティングや研修、講演、執筆活動を行っている。著書に「人事と採用のセオリー」「人と組織のマネジメントバイアス」「できる人事とダメ人事の習慣」「コミュ障のための面接マニュアル」「悪人の作った会社はなぜ伸びるのか?」他。現在、Y!ニュース、日経、労政時報、Business Insider、キャリコネ等、コラム連載中

人物紹介丸山 莉穂氏株式会社PKSHA Technology CEO室 兼 AI HR推進本部 プロダクトマネージャー

米カリフォルニア大学バークレー校を卒業後、Bain&Co.、IDEOを経て、PKSHA Technologyに参画。様々な業界に対して事業戦略の立案、及びサービスのビジネス設計や顧客体験の策定まで幅広い経験を有する。PKSHA TechnologyではAIと体験設計が融合した事業設計を推進中。

採用業務の効率化におけるAI活用の実態

― まずはお二人とも自己紹介をお願いします。

株式会社人材研究所の代表を務める曽和です。当社は、採用、人事評価制度、報酬制度設計といった人事コンサルティングサービスを提供しています。今まで企業規模を問わず、業界不問でさまざまな企業の人事部門を支援してきました。

過去のキャリアとしては、株式会社リクルート、株式会社オープンハウス、ライフネット生命保険株式会社などで人事の実務経験を積み、2011年に当社を立ち上げています。本日はよろしくお願いいたします。

株式会社PKSHA Technologyの丸山です。弊社では、「未来のソフトウエアを形にする」というミッションのもと、社会課題を解決する多様なAIおよびAIエージェントを提供しており、私はCEO室のプロダクトマネージャーとして、さまざまなAIプロダクトの開発に携わっています。

単に製品を開発するだけでなく、人間とAIを共存させ、人間にとって心地よい使い方を見出していくために、AIプロダクトならではのUXの向上ができないかについて日々考えています。

CEO室では、人事領域全体で活用できる総合ソリューション「AI Suite for HR」の開発を進めており、まずは採用領域からスタート、将来的には人事領域全体を網羅するサービスへと展開していく予定です。

― ありがとうございます。まず曽和さんにお聞きできればと思いますが、現在「AI」は人事業務のどのような場面でよく活用されているでしょうか?その実態について教えてください。

2017年5月にソフトバンク株式会社がAI選考を始めるというニュースが大きく取り上げられたことをきっかけに、採用現場でAI活用が進んでいます。現在では、エントリーシートの判定や面接動画の分析などにAIを取り入れる企業が増えています。

採用活動におけるオペレーションの効率化は非常に重要なテーマです。選考の日程調整を効率化するAIの機能がATS(採用管理システム)に実装されたり、応募数や歩留まり数を分析するためにAIを活用したりする企業もあります。

― 採用領域でAI活用が進んだ理由は、やはり人手不足が要因でしょうか。

はい。人手不足による採用難は、AI活用を進める大きな要因の1つだと思います。

例えば、倍率が100倍以上で応募数が殺到する大手企業では、エントリーシートなどの応募書類を確認する業務の負担が非常に大きいです。仮に、100人の採用枠に対して1万人の応募が集まった場合、1日500人の選考を進めていても20日間を要してしまいます。これをAI面接に置き換えれば、大幅な時間短縮が望めるでしょう。

一方、応募数が集まりづらい中小企業では、内定辞退率の高さに頭を抱えています。新卒採用において、昨今の学生は1人あたり3社ほどの内定獲得を目指している、裏を返せば「3人に1人しか内定承諾してもらえない」ことになります。

つまり、採用ポジション数の3倍の候補者に対してアプローチしないと採用数を充足させることが難しく、結果として採用活動の工数増が生まれているのです。

このように、大手企業と中小企業で悩みの種類は異なります。しかし、両者とも採用業務の効率化を図るためにAI活用を進めていることに変わりはありません。ただし、AIには業務効率化に加えて「人間の目では見つけられない要素を発見する」という活用方法もあり、この活用方法は注目度がまだ低い印象ですね。

曽和さんが仰るとおり、人事部は膨大な業務を抱えているため、AIによる業務効率化は必須といえます。中でも、当社はAIの社会実装、特に人とコミュニケーションするAI技術に強みを持ち、現在は人間同士のコミュニケーションの可視化と、面接官のサポートに重きを置いて開発をおこなっています。

採用課題と一口に言っても皆さまが抱える悩みは多様ですが、私たちは面接における「候補者の見極め(評価)」と「面接官トレーニング」に着目しています。企業で採用基準を定めていても、評価者によって解釈のズレが生じてしまい、一律の軸で候補者を評価することは難しいものです。そこで、属人的な見極めを是正できるような機能を開発しています。

AIが実現する「コミュニケーションの可視化」

― PKSHA Technologyさんでは自然言語処理技術が強みとのことですが、具体的にどのようなアプローチをおこなっているのでしょうか?

自然言語処理の技術は、人と人が交わす言葉をデータとして捉え、そこから意味や特徴を抽出するものです。採用の現場では、この技術がさまざまな場面で役立っています。

一つは、応募書類やレジュメのテキスト解析です。書類選考のプロセスは非常に負担が大きく、担当者の経験や感覚に頼る部分も少なくありません。

そこで当社の「書類選考AI」を活用すると、応募者の経歴やスキルをテキストから構造的に抽出し、評価の観点を整理することができます。結果として、従来は時間をかけざるを得なかったプロセスが効率化されるだけでなく、属人的になりがちな判断を標準化し、見落とされがちなポテンシャル人材を拾い上げられるようになります。

もう一つは、音声対話を解析する場面です。たとえばAI面接サービス「SHaiN」では、候補者がスマートフォンなどを通じてAIと会話を行い、その発話内容を自然言語処理で分解・分析します。あらかじめ設定された評価軸に照らしてスコアリングすることで、候補者の特徴を定量的に捉えることができます。

均一化されたアルゴリズムのため、候補者同士を公平に評価できるのはもちろん、会話の流れを要約したりと、人間の記憶や印象だけに依存しない検証も可能になります。これにより、効率化だけでなく、評価の透明性を高めることにもつながっています。

もちろん、これら点数だけで合否を決めるわけではなく、あくまでも人間の評価者の見極め、評価業務を補助する想定となります。このように、コミュニケーションの可視化だけではなく、評価の可視化まで任せられる点が強みです。

人事領域におけるAI活用の壁

― 面接現場のAI活用に対して、曽和さんの率直な意見をお聞かせいただけますか?

多くの企業で実施されている非構造化面接は、非常に精度が低いと知られています。まだまだ面接力の向上に課題が散見されるため、AIをはじめ、データ活用などを積極的に進めるべきでしょう。

別の論点となりますが、人材データをタレントマネジメントシステムに集約し、活用をおこなうPeople Analyticsを取り入れている企業では、早期から採用現場でのAI活用に着目しています。上司と部下のマッチングや人材配置の適正化において、People Analyticsの効果を体感していれば、おのずと採用現場での活用を検討するようです。

何十年も前から、適性検査は活用されているものの、適性検査は入社タイミングで1度しか実施されないケースが多いです。People Analyticsの観点でいえば、入社前から入社後にかけて継続的にデータを活用すべきでしょう。People Analyticsの時流に、AIというテーマが加わったものと解釈しています。

― では、AIやデータ活用を進める際の壁は何だと思いますか?

そうですね、また別の論点となりますが、面接官トレーニングは重要だと思います。面接官の能力が低いから、AIに代替しようという話ではありません。面接の精度を高めるために、AIをうまく取り入れて、面接官自身のスキルアップをおこなう必要があると考えています。

そもそも採用戦略の在り方も、見つめ直していただきたいところです。これだけの売り手市場が続く昨今、優秀な業界経験者や高学歴の新卒者ばかりを狙うことは、あまりおすすめできません。私だったら、他社がまだアプローチしていない、いわゆる“ダイヤモンドの原石”を探すことに主眼を置き、その原石探しにAIを活用すると思います。

玉石混交の候補者からダイヤモンドの原石を探し当てるのは、非常に骨の折れる作業ですから、そういった業務こそAI活用が適しているのではないでしょうか。

― たしかに、候補者の中から“ダイヤモンドの原石”を見抜くには、面接官にそれ相応のスキルが求められますね。

面接は、候補者から適切な情報を引き出しつつ、同時に良い候補者体験を提供しなければならないという、非常にマルチタスクなコミュニケーションの場です。その場をうまく進行するには高いスキルが求められます。実際の現場で経験を積むことも有効ですが、効果的な面接を行い、評価のばらつきをなくすためには体系的なトレーニングが欠かせません。

面接官トレーニングAI「面トレAI」では、AIを相手に面接ロールプレイを行い、質問力や回答への深掘りを練習できます。様々なタイプの候補者を想定したシナリオがあり、面接官は複数パターンのロープレで事前に練習ができます。ロープレ終了後には、STAR法の活用度合いやオープンクエスチョン比率などがスコア化され、面接官自身の強みや課題が可視化されます。

特にSTAR法に沿った質問や深掘りを習慣化できると、評価の一貫性が増し、心理的バイアスの影響も少なくなります。これは「似たタイプの人を高く評価してしまう」といった面接特有の偏りを和らげ、公正な判断を支援する効果があります。

経験の浅い面接官にとっては実践的なトレーニングになり、ベテランにとっても癖を客観視できる機会になります。AIによって「候補者を見る」だけでなく「面接官を育てる」ことができる点は、これからの採用全体の質を大きく底上げすると思います。

仰るとおり、採用面接の精度が低くなる要因の1つに、心理的バイアスがあります。自分と似ている人をつい求めてしまうことは多いですね。

人間の無意識なバイアスがかからないように、AIと事前に練習したり、セカンドオピニオンとしてAIを使うのが良いと思います。面接官には、なぜこの人を採用するのか、なぜ不採用にするのかについて、説明責任がありますから、その説明責任をAIの力を借りて、しっかり果たしていくと良いでしょう。

そもそも面接はブラックボックスで、各候補者をなぜ採用・不採用にしたのかについて、正当な検証がおこなわれない現状がありますからね。

― 実際にPKSHAのAI Suite for HRを活用している企業の声をお聞かせください。

実際にPKSHA AI Suite for HRを導入いただいている企業様からは、いくつか共通した声をいただいています。

一つは、選考プロセス全体の効率化です。書類選考での膨大な工数や、面接にかかる時間的負担が軽減され、採用担当者が本来注力すべき候補者とのコミュニケーションに時間を割けるようになった、という声があります。

次に、判断の一貫性と公平性です。AIが提示する観点や面接官自身のスキルアップを通じて、候補者をより公平に比較できるようになり、従来は見落としていた人材にも目を向けられるようになったと評価されています。

さらに、候補者体験の向上も挙げられます。場所や時間に縛られず受験できるAI面接は利便性が高く、候補者にとって負担が少ない選考体験を実現しています。加えて、トレーニングを受けた面接官については「質問の仕方や進行が改善され、より安心して面接に臨めるようになった」との声もいただいています。

総じて、AI Suite for HRは単に工数を減らすだけでなく、採用の質や候補者との関係性を高めるツールとして受け止めていただいていると感じています。

― 反対に、AIを活用するうえでの課題や懸念点は何だと思いますか?

やはり、候補者のネガティブな反応を気にされる方が多いと思います。適性検査をおこなうだけでも、選考から離脱する可能性は出てきますから、多かれ少なかれ、候補者にマイナスな印象を与える可能性は否めません。

とはいえ、不信感でなかなか進めないのも問題です。業務効率化や、何かしら人事業務の改善を目指すのであれば、AIやPeople Analyticsの活用は欠かせないと思いますね。

昨今では、人事部の中にデータサイエンティストのような専門人材を置くなど、先進的な取り組みも見られます。人的資本の開示も、データ収集・活用の後押しになったのではないでしょうか。

私は、AIの役割が曖昧なままで進めると、AI活用でつまづくおそれがあると思います。どこまでを人間が担い、どこからをAIに任せるのか線引きが重要です。とくに面接はセンシティブなため、すべてをAIに任せないことが大切ですね。

AI活用は1日でも早く始めるのが鍵

― 最後に、HRNOTEの読者へメッセージをお願いします。

人事部のAIやデータ活用のポイントは「1日でも早く始めること」です。

例えば、従業員の早期退職に悩む企業が対策を検討する際、すでに退職した方に接触するのは難しいものです。従業員の在職中から何かしらのデータを蓄積していけば、万が一辞めてしまっても、活用の余地があります。AIの活用は一定期間のデータの蓄積が求められるため、一刻も早くデータ収集を開始することをおすすめします。

もう1つ、お伝えしたいのは、採用活動の初めからデータをとることの重要性です。最終面接間際のデータや、入社後の従業員データしか保有していないと、母集団形成に活かすことが難しくなります。選考開始時からデータを集めていくように推奨したいと思います。

AIの活用を進めれば、業務効率化によって「人間だからこそできること」に時間をかけやすくなります。人事部がコア業務に集中できるように、引き続き「AI Suite for HR」の開発に取り組んでいきたいと思います。

【第2回】 キャリア入社者が入社後に組織に適応するまでのプロセス

近年多くの企業が共通して直面している現実があります。それは「優秀なキャリア入社者を採用したのに、期待した成果が出ない」「思ったより早く離職してしまう」という課題です。

この連載では、リクルートマネジメントソリューションズが現場でのインタビューと調査の実施を通じて構成した、「キャリア入社者が入社後に適応するまでの3つの段階」というモデルをベースにして、キャリア入社者のオンボーディングと組織適応を効果的に支援していくためのポイントをご紹介していきます。

前回の第1回では、転職市場の動向を踏まえ、オンボーディング施策を実施することの重要性とその効能についてご説明しました。第2回となる今回は、キャリア入社者が入社後に仕事・組織に適応するまでのプロセスについて紹介します。

執筆者内藤 淳氏株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 技術開発統括部 研究本部 主任研究員

1989年、東京大学文学部社会心理学専修課程卒業後、リクルートに入社。1994年、人事測定研究所に転籍。以来、法人向けの心理アセスメント、組織診断ツールの研究開発および各種人事データの解析に携わる。近年は、新卒およびキャリア入社者の組織適応、中堅社員のキャリア・離職などについての研究を行っている。2014年より、立教大学現代心理学部兼任講師。

目次

1.キャリア入社者が組織に適応するまでの3つの段階

社会に出て働いた経験を持つキャリア入社者に対しては、「新卒ではないのだから、即戦力としてすぐに活躍してくれるだろう」と考えてしまいがちですが、実はキャリア入社者の場合でも、組織に十分に適応し、その人ならではの成果を仕事で出せるようになるために2~3年はかかるものです。ここでいう「適応」とは、企業の文化や風土を十分に理解したうえで、自分らしく活躍できるようになっている状態を指します。

「キャリア入社者が組織に適応するまでのプロセスは、図表1のように大きく3つの段階に分けて捉えることができます。それぞれの時期は企業ごとに、また個人ごとに異なりますが、おおよその目安としては、第1段階が入社後の半年~1年間、第2段階が入社1~2年目、第3段階が入社2~3年目となります。

第2段階:適応中期の壁 ~リーダー的な役割を担う

第3段階:自分らしさの発揮 ~会社文化に適応する

図表1 キャリア入社者の組織適応のプロセス

第1段階:職務への適応 ~成功体験を積む

入社初期の段階では、新しい会社における仕事の進め方や作法を学び、習得することがキャリア入社者にとっての重要な課題となります。その会社に特有の用語やシステムの使い方、また暗黙のルールなど、業務を遂行していくうえでのベースとなる知識・スキルを習得していくことが求められます。

この第1段階においてキャリア入社者が目指すべき目標は、小さなことでもかまわないので、仕事上で何らかの成果をあげる「成功体験」を経験することです。

職場のメンバーは、前職での職務経験を持つキャリア入社者に対して、「どれほど仕事ができるのだろう?お手並みを拝見」という意識でいることが多いものです。仕事においてまず何らかの成果を出すことで周囲から認められるようになり、その経験がきっかけとなって職場・組織への適応がスムーズに進んでいきます。

第2段階:適応中期の壁 ~リーダー的な役割を担う

入社して半年~1年ほど経つと、リーダーやサブリーダーとしての役割を任されるようになります。業務の主担当者として自ら社内を動かしつつ課題を進めていくことが求められるようになるため、事前に社内の関係者の同意を得たり、場合によっては上位者に根回しを行ったりするということも必要になります。

自ら社内を動かすことが求められるこの段階で、キャリア入社者にとって大きなハンディキャップとなるのは、人脈やネットワークを持っていないことです。また、社内における承認や合意を獲得する上で必要となる、明文化されていない暗黙のルールや作法を理解していないことも苦労の原因となります。

実は、この時期は本人にとってのモチベーションや適応感が一番低くなるタイミングなのですが、周囲からはそのことが見えにくいため、「入社してからもうだいぶ時間が経ったので、もう会社に馴染んでいるだろう。」という認識で支援・サポートが手薄になってしまうケースが多く見られます。こうした事情も、本人にとっての負担を増すことになります。

第3段階:自分らしさの発揮 ~会社文化に適応する

この時期になると会社文化にも適応し、本当の意味で自分の強みを発揮しつつ大きな成果をあげ、組織に貢献していくことができるようになります。

前職で身に付けた知識や経験、専門性があるといはいえ、キャリア入社者にとって、入社後すぐにその会社の中で行われてきた従来からの仕事のやり方を変えていくのはうまくいかないことが多いものですが、この時期になると、その会社の仕事の流儀や組織風土もよく理解できているため、周囲にも受け入れやすい形で現実的で実効性の高い提案を行えるようになります。

順調に適応が進んだ人は、自分の会社を「うちの会社」と自然に呼べるようになり、会社の一員として自分ならではの成果をあげ活躍できるようになる一方で、すべてのキャリア入社者が滞りなくこの段階に至るわけではありません。

中には、会社に対する違和感を解消できず、「自分に何が期待されているのかがわからない」「組織風土がどうしても自分に合わない」という理由で、再び転職を目指す人も出てきます。この時期は、良きにつけ悪しきにつけキャリア入社者にとっての一つの区切りとなりやすいタイミングです。

2. キャリア入社者の適応支援のポイント

キャリア入社者の仕事・組織への適応を支援していく上では、新卒社員とは異なるキャリア入社者の特徴を把握しておく必要があります。受け入れる側が、キャリア入社者ならではの適応の難しさというものの存在をきちんと理解しておくことが、効果的な支援を行っていくうえで最も大切なことです。

- 明確な入社動機があり、前職で身に付けた知識・スキル・経験を生かしたいという気持ちが強い

- 前職での仕事の進め方・価値観との比較で物事を捉えるため、視点が批判的になりやすい

- 職場に馴染むのが難しく、「仕事上での小さな成功」がメンバーとの信頼構築の糸口となる

また、前述した適応の3つの段階を頭に入れておき、それぞれの時期にキャリア入社者がどのような状況に置かれ、何に苦労しやすいのかということを理解したうえで、時期に応じた適切な支援を行っていくことが求められます。ここでは、各段階における支援のポイントを説明します。

第1段階:職務への適応 ~成功体験を積む

歓迎の雰囲気の醸成、初期面談の実施、仕事に必要な情報の丁寧なインプット、上司や指導育成担当者による日常的な支援等を通じて、キャリア入社者が仕事上での成功をできるだけ早期に経験できるようにサポートを行っていくことが大切です。

- 初期面談などの場を通じて、本人の前職経験や志向・やりたいことを理解する

- 仕事に必要な情報を丁寧にインプットする(暗黙のルールも含め)

- 小さなことでもかまわないので、仕事上での成功を早期に経験できるように支援する

第2段階:適応中期の壁 ~リーダー的な役割を担う

本人が適応上の壁にぶつかりやすいタイミングであることを理解し、周囲からの支援が手薄にならないように留意することが大切です。この時期には特に、“人脈不足”や”他部署との連携”の面で苦労しやすいため、周囲が必要なサポートを行うことが求められます。

- 仕事上のキーパーソンを紹介し繋がりを作るなど、本人の”人脈不足”を補う

- 暗黙のルールも含め、社内での承認取得の仕方など関係部署の動かし方について支援する

- 入社後一定の期間が経つと本人からは気軽に質問がしづらくなるため、「困っていることはないか」と周りから声をかけるようにする

第3段階:自分らしさを発揮する ~会社文化に適応する

この時期になると責任のある立場を担い仕事上で活躍している人も多くなりますが、その一方で、「本当の意味で自分らしい価値を発揮できているか」と自問したり、次のキャリアについて考えるようになったりするタイミングでもあります。

「もう馴染んだから大丈夫だろう。新卒プロパーの社員と同じ接し方で大丈夫だ」と誤った考えを持つのではなく、改めてキャリア入社者の視点に立って、本人の次のキャリアステージについて一緒に考えていく姿勢が求められます。

- 改めて本人の考えに耳を傾け、今後のキャリア形成に向けた支援を行っていく

- 会社としてあるいは上司として「今後本人にどうなってほしいのか」という期待を明確に示す

- 会社・組織の業務改善に向けた本人の提案意欲を受け止め、実現を支援する

以上、今回はキャリア入社者が入社後に仕事・組織に適応するまでのプロセスについて紹介しました。

第3回となる次回では、キャリア入社者が組織に適応していくための最初のステップである「第1段階:職務への適応」の特徴と適応に向けた支援について、データも示しながら詳しくお伝えしていきます。

「理念共感」が活躍人材を育てる。会社を牽引する人材を採用するには?|プレシャスパートナーズ矢野

企業の成長に欠かせないのは「人材」であることは言うまでもありません。

なかでも大切なのは、入社した人材が定着して活躍し、会社に貢献する「定着・活躍人材」を増やすことです。短期間の成果を上げる人材だけでは企業の成長には繋がらず、長期的に組織を動かし続ける存在こそが会社の未来を支える人材です。

今回は、定着・活躍人材を育てる上で不可欠な「理念共感」の重要性について解説し、具体的な採用・育成の在り方を考えていきます。

執筆者矢野 雅氏株式会社プレシャスパートナーズ 取締役

1980年生まれ、神奈川県出身。大学卒業後、法律事務所での勤務を経て2008年に株式会社プレシャスパートナーズの立ち上げに参画。管理部門の立ち上げに携わり、その後人財紹介事業の立ち上げに携わる。これまで1,000名以上の転職・就職を支援し、現在はセミナーでの講演・新規事業の立ち上げを行っている。

目次

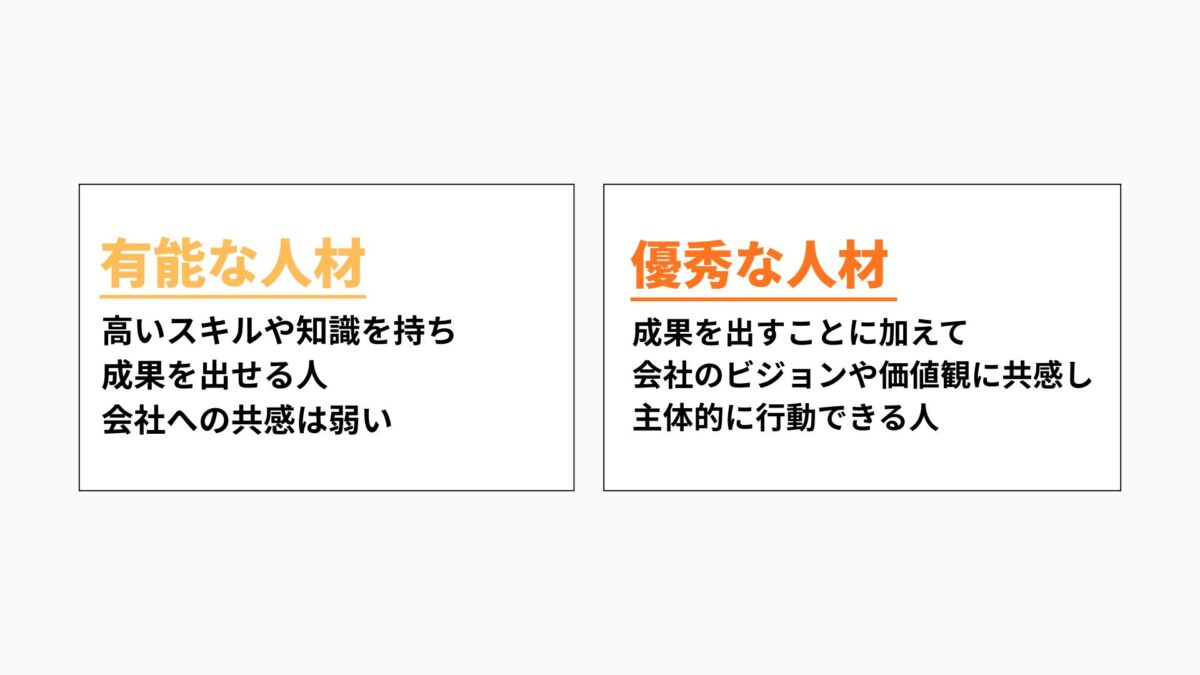

活躍人材に必要なのは「会社への共感」

1回目の連載で「有能な人材」と「優秀な人材」について触れましたが、ここで改めて整理してみましょう。

「有能な人材」は目の前の成果を出すうえで欠かせない存在です。しかし、会社や仲間へのロイヤリティが低ければ、環境の変化をきっかけに組織を離れてしまうリスクを抱えています。

実際に「営業でトップの数字を出していたが、会社への共感が薄く、部署異動をきっかけに退職した」というケースは珍しくありません。

一方で「優秀な人材」は、成果を出しつつ理念への共感を軸に行動するため、変化があっても簡単には揺らぎません。周囲を巻き込んでカルチャーを育みながら、組織の成長を牽引してくれます。

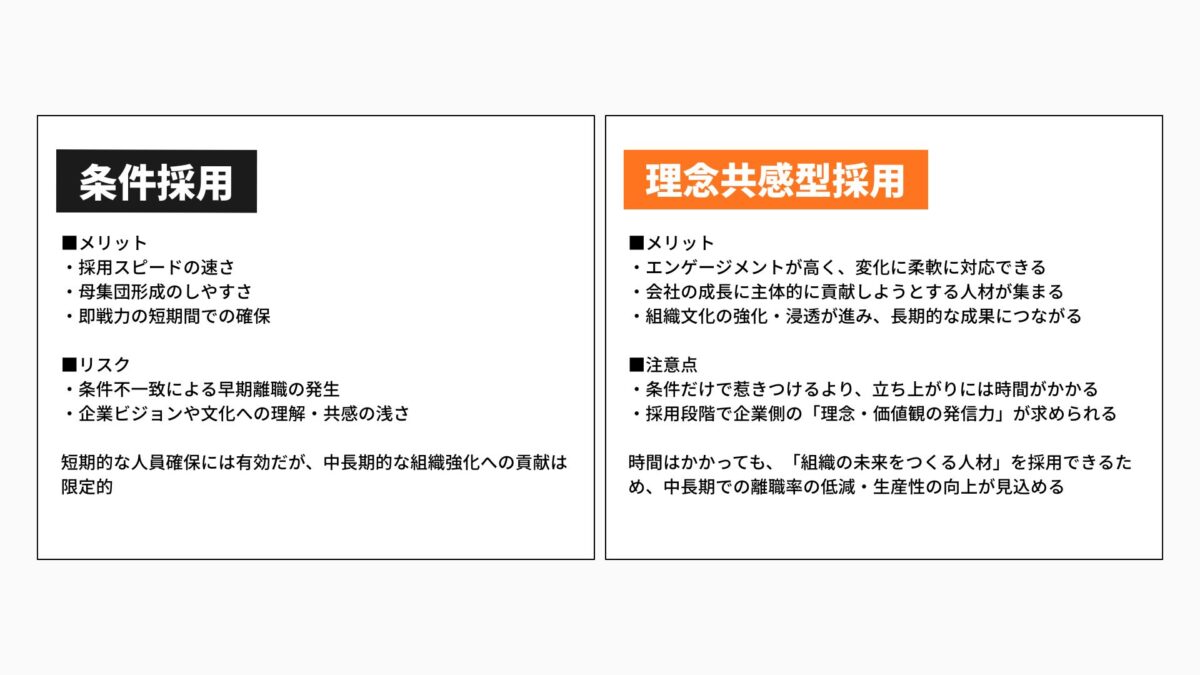

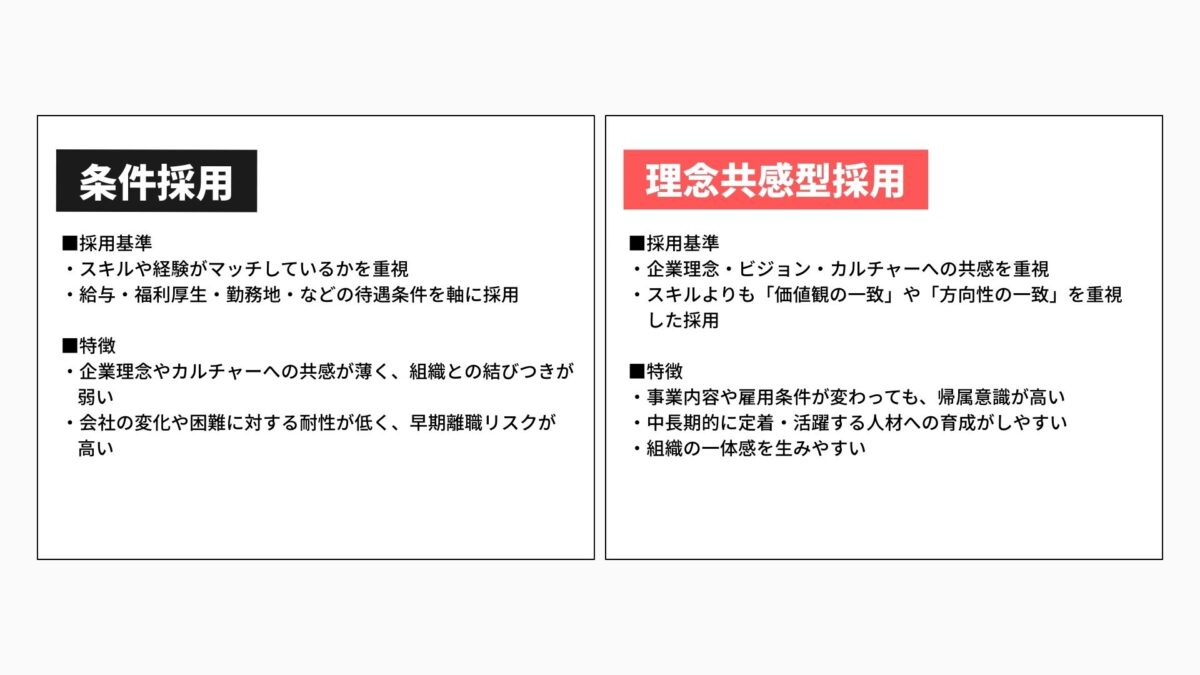

理念共感型採用が「ブレない人材」をつくる

では、「変化があってもブレない優秀な人材」はどう育成していけばいいのでしょうか。そのカギは、採用段階にあります。

従来の給与や福利厚生など条件を前面に出した「条件採用」では、待遇を理由に入社した人材は「少しでも不満があれば転職を考える」という傾向が少なくありません。

しかし、「会社の理念に共感して入社した人材」は、働く環境や事業が変わっても簡単には揺らぎません。企業理念が「この会社で働く意味」になっているからです。

例えば、経済動向などで業績の悪化があったとしても「会社のビジョンの実現のためにこの壁を乗り越えたい」と考え、成長の機会と捉えることができます。理念共感型採用は、条件や環境に左右されない「ブレない人材」を育成するための土台となるのです。

こうした違いは「条件採用」と「理念共感型採用」を比べると一層明確になり、条件採用は短期的な成果は出やすいものの、環境の変化に弱く離職リスクが高くなります。

理念共感型の採用は立ち上がりに時間がかかる場合があっても、長期的に組織へ貢献し続け、文化を強化しながら会社の未来を牽引する力となるのです。

社長・経営者は「想いを体現する唯一の存在」

「企業理念への共感」と聞くと、抽象的に感じ、実践が難しいと思う方もいらっしゃるかもしれません。企業理念とは、その企業がなぜ存在するのか、どんな目的で事業を行っているのか、重視している価値観を言葉にしたものであり、経営の基本方針です。

だからこそ、その想いを体現し、社員や求職者に直接伝えられるのは社長・経営者です。

社長や経営者が採用に関与せず人事任せになってしまうと、求職者には「条件」や「制度」といった情報にとどまってしまい、理念に共感をせず、条件で判断する人材が集まりやすくなります。その結果、早期離職やミスマッチを招いてしまいます。

反対に、社長・経営者が自ら採用や説明会に参加し、「なぜこの会社が存在するのか」「どんな未来をつくりたいのか」を自ら伝えることで、求職者の共感度は大きく高まります。「この社長と働きたい」と感じて入社した人材は、環境が変わっても揺らがず、自ら貢献しようとする傾向が強いのです。

実際に、弊社でご支援させていただいた企業の新卒採用では、別の採用手法で入社した2名は早期に離職してしまいましたが、社長が選考前から学生と直接向き合い、理念や会社の想いを伝えた2名は、入社から3年経った今も活躍しています。このように、理念共感型採用は離職率や定着率にも良い影響を与えます。

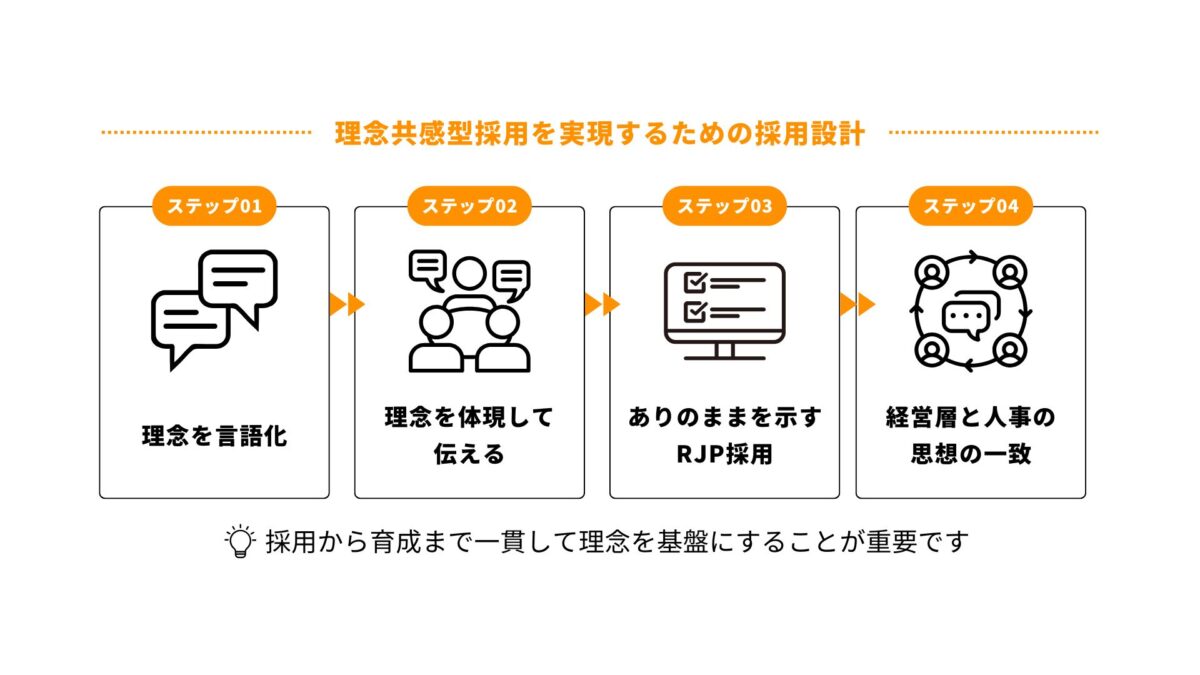

理念共感型採用を実現するための採用設計

理念共感型採用を実現するには、社長自ら伝えるだけでは成功せず、「浸透させる仕組み」を設計することが欠かせません。“理念共感型採用”を実現するための4つのステップを紹介します。

STEP1:理念を言語化する

最初のステップは、社長・経営者が企業理念を言語化し、発信していくことです。

プレシャスパートナーズでは、「関わる全ての人たちにとってかけがえのないパートナーであり続ける」という企業理念に加え、下記のMission・Vision・Valueを策定しています。

Vision:「人と企業が互いに誇れる社会をつくる」

Value:「WorkTogether,LifeTogether~共に働く・共に生きる~」

企業理念に加え、Mission・Vision・Valueを策定して発信することで求職者へカルチャーの理解をしてもらえる場となります。そのため、第1ステップは企業理念やカルチャーを明確に言語化することが重要です。

プレシャスパートナーズでも、従業員の「会社」を主語にした発言が増え、意識の変化が見られるようになっています。

STEP2:理念を“体現”して伝える

企業理念はホームページや求人広告に掲載するだけでなく、社長・経営者が率先して発信し、行動で示すことが重要です。

職場環境を改善したり、従業員の声に耳を傾けたりすることで、従業員も理念を自分ごととして捉えるようになります。やがて「理念体現人材」へと成長した従業員が、お客様や求職者、社会へ会社のカルチャーを広めていくようになります。

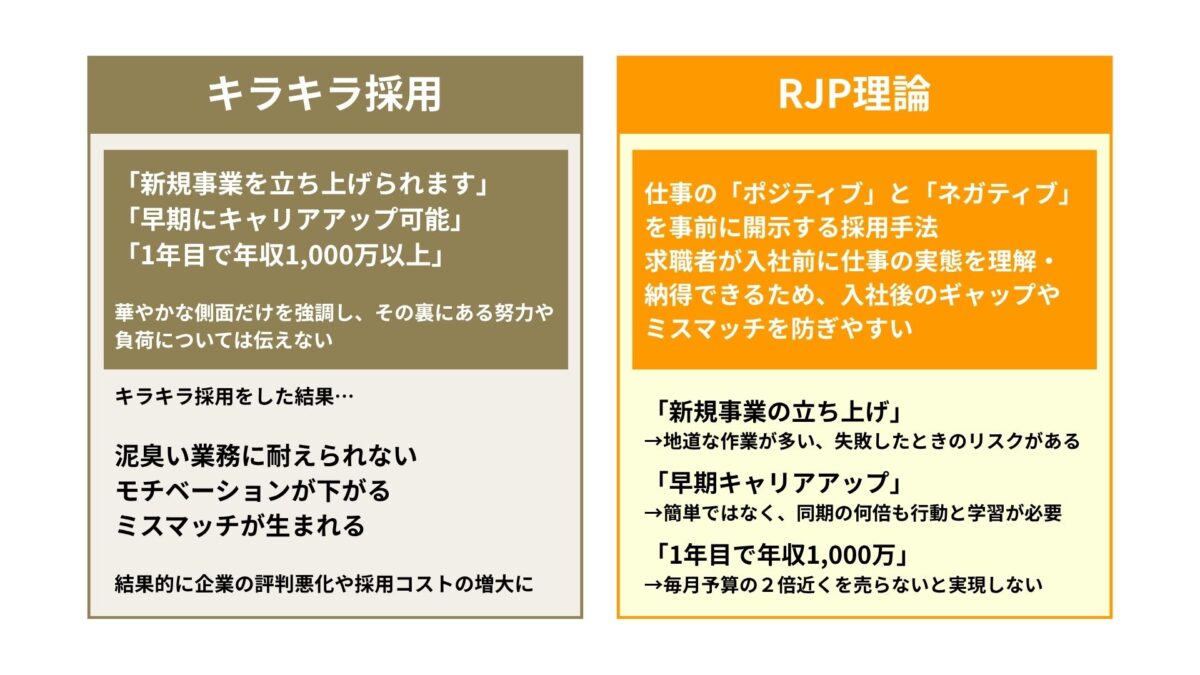

STEP3:採用の場で“ありのまま”を示すRJP採用を取り入れる

企業理念に共感して入社した人材を定着させるには、採用の場で会社の「リアル」を示すことが大切です。良い部分だけを伝えるのではなく、現在抱えている課題も率直に話すことが重要で、RJP理論(「RealisticJobPreview」の略)とも言われています。

会社の良い点だけでなく、自社の課題や仕事の厳しさといったネガティブな情報の開示を入社前に行なうことで「入社後のミスマッチを減らす」取り組みとなります。どのように取り組んでいるか、どんな改善案があるかも合わせて示しましょう。

STEP4:経営層と人事の思想の一致

いくら経営者が理念を熱く伝えても、人事や現場が別の基準で動いてしまっていると、候補者や社員に伝わるメッセージはバラバラになってしまいます。経営層と人事が同じ思想で採用や育成に取り組むことで、理念が組織全体に浸透し、“定着活躍人材”が育つための基盤となるのです。

理念共感型採用は、入口の採用だけでなく、定着や活躍に直結します。だからこそ、採用から育成まで一貫して理念を基盤にすることが重要となります。

まとめ

理念に共感した人材を採用することが“定着・活躍人材”の採用につながります。

定着・活躍人材は、組織に一体感をもたらし、周囲を巻き込みながら成長を牽引していきます。だからこそ、社長・経営者は理念を体現し、人事や現場と思想を一致させて採用に臨む必要があるのです。

採用は単なる人員補充ではなく、未来を築く経営戦略。理念を基盤にした採用こそが、辞めない・育つ・活躍する人材を育み、企業を次のステージへと押し上げる原動力となるのです。

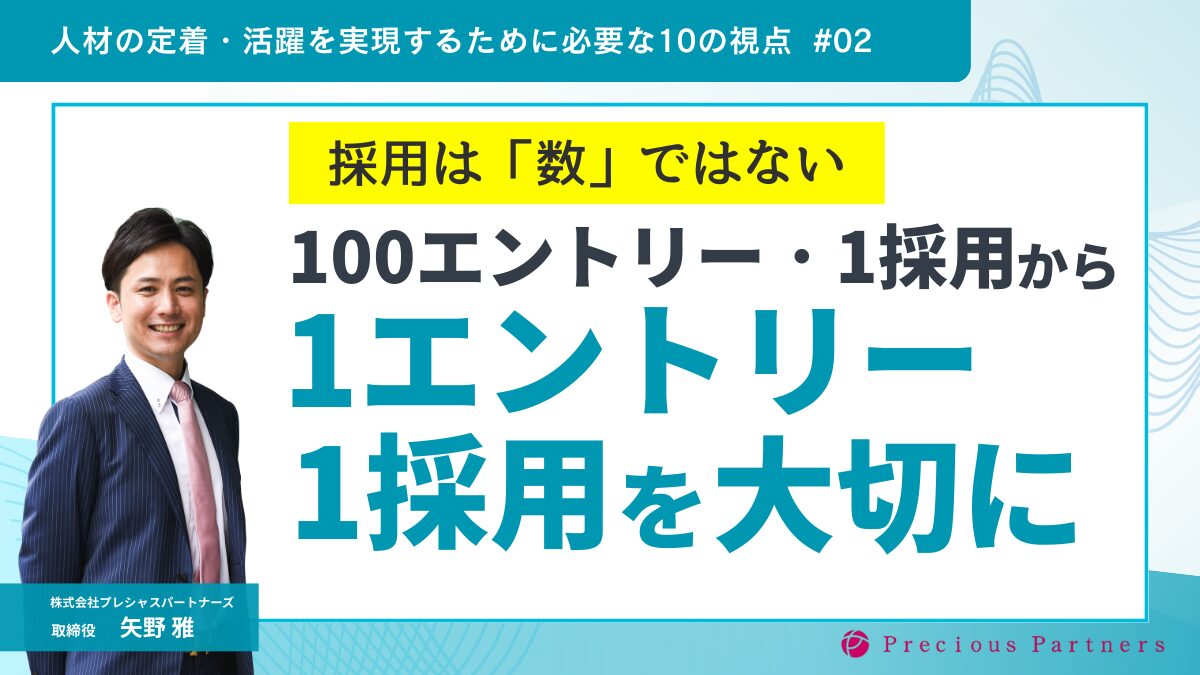

採用は「数」ではない。100エントリー・1採用から、1エントリー・1採用を大切に|プレシャスパートナーズ矢野

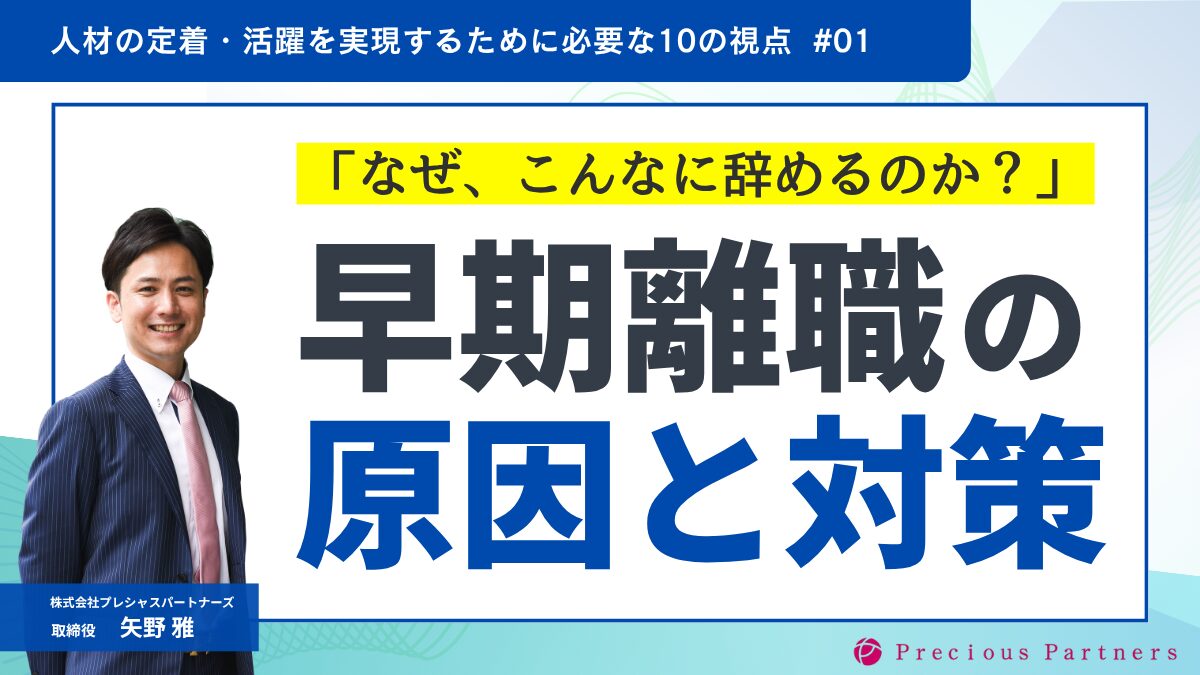

前回は、早期離職を防ぐために採用で必要なことをお伝えしました。

いま、採用をめぐる環境は大きく変化しています。少子高齢化による労働人口の減少に加え、働き方やキャリア観の多様化が進む中で、従来の「多くのエントリーを集めれば良い」という考え方は通用しにくくなっています。

それにもかかわらず、多くの企業はいまだに「エントリー数」や「説明会参加者数」といった数字を重視しがちです。しかし、採用の本質は母集団を増やすことではなく、自社に合った人材と出会うことにあります。

今回は、「数の採用」ではなく「1エントリー・1採用」という視点から、これからの採用設計のあり方を考えていきます。

執筆者矢野 雅氏株式会社プレシャスパートナーズ 取締役

1980年生まれ、神奈川県出身。大学卒業後、法律事務所での勤務を経て2008年に株式会社プレシャスパートナーズの立ち上げに参画。管理部門の立ち上げに携わり、その後人財紹介事業の立ち上げに携わる。これまで1,000名以上の転職・就職を支援し、現在はセミナーでの講演・新規事業の立ち上げを行っている。

目次

母数を集める採用は企業ブランディング低下の要因にも

パーソル総合研究所の調査(*1)によると、2035年には労働力が625万人不足すると予測されています。求職者の分母が縮小する以上、「数を集めれば安心」という発想はもはや成り立ちません。

加えて、求職者の行動も大きく変化しています。SNSや口コミ、社員インタビューなど、あらゆる情報をもとに企業を比較・検討するようになり、「とりあえず応募」ではなく「自分に合う会社を厳選して応募する」傾向が強まっています。

つまり、「量」を追う採用は求職者の行動様式とも噛み合わなくなっているのです。

これからの採用で問われるのは、母集団の“量”ではなく、最初から適切な人材と出会える“質の高い接点”をどう設計するかです。

(*1)出典:https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/spe/roudou2035/

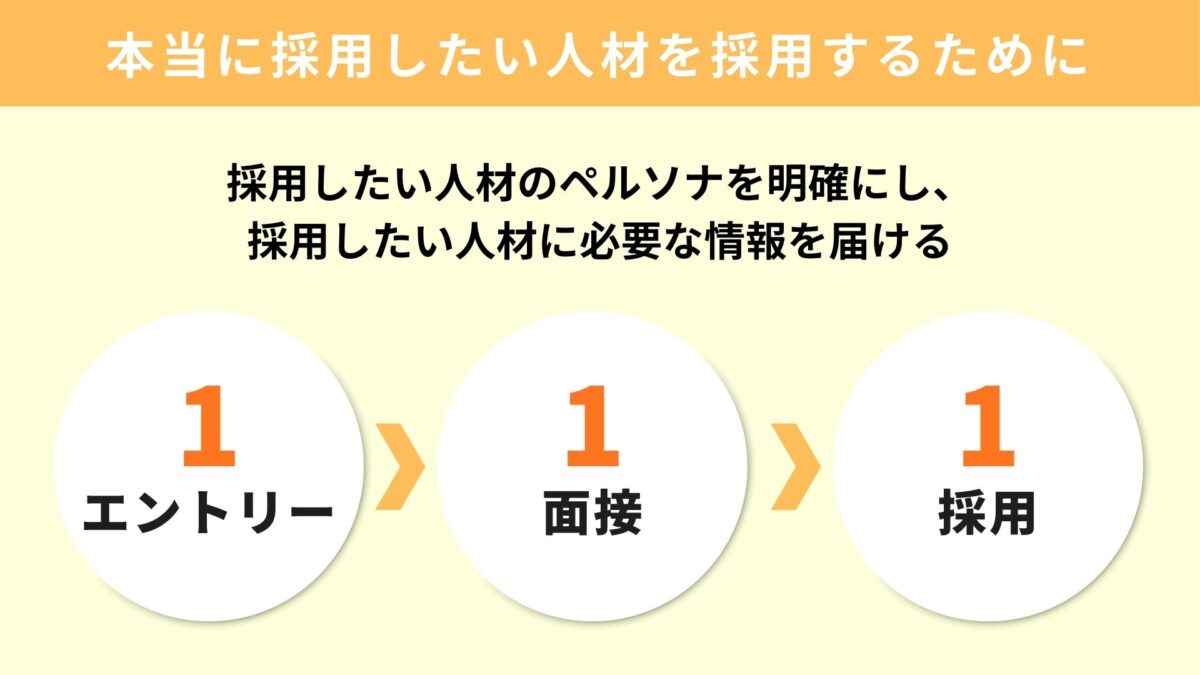

「1エントリー・1面接・1採用」が採用の理想形

採用のゴールは「人材を採用すること」ではなく、「長期的に自社で活躍し、貢献する人材を採用すること」です。その理想形が「1エントリー・1面接・1採用」です。

多くの企業では、エントリー数や採用数といった“数”を追いがちです。一見、大量のエントリーがあれば良い人材を選べそうに見えますが、実際には100件のエントリーのうち採用が1人であれば、残り99人への対応に時間を奪われ、人事が本来注力すべき「候補者と向き合う時間」が不足してしまいます。

採用は面接だけで完結するものではありません。応募前後のフォローやコミュニケーションの積み重ねによって志望度が高まり、「この会社で働きたい」という気持ちが育ちます。

一方で、対応が遅れたり事務的に扱われたりすれば、「人を大切にしていない会社」と受け止められ、ブランド低下や内定辞退につながります。さらに、不採用となった候補者にとっても「落ちた会社」として記憶され、企業ブランディングの損失になります。

だからこそ、採用で本当に必要なのは「数」ではなく「質」です。エントリー数が少なくても、自社に合った人材を採用できれば、その採用は成功と言えます。

そして、自社に合う人材とは、「スキルや経験だけでなく、理念に共感し、長期的に定着・活躍できる“活躍人材”」です。最初から理念やカルチャーに共感する人材と出会うことこそが、未来を支える活躍人材の獲得につながります。

「1エントリー・1面接・1採用」を実現するために必要なことは「理念共感」

前述のとおり、「1エントリー・1面接・1採用」とは、「求める1人を採用できるのであれば、応募数は1人で十分」という考え方です。その“求める1人”とは、スキルや経験だけでなく、会社の理念に共感し、ともに未来を描ける人材でなければ、定着・活躍は実現しません。

給与や待遇、福利厚生といった条件面は、会社の状況や本人のスキルによって変動します。条件に惹かれて入社した人材は、環境の変化に不満を抱きやすく、早期離職につながるリスクがあります。

一方で、「何を目指しているのか」「何のために働くのか」といった企業理念やビジョンに共感している人材であれば、条件が変わっても「この会社で働く意味」を見失いにくく、困難に直面しても粘り強く挑戦し続けることができます。

理念に共感して入社した人材は、組織文化にも自然とフィットしやすくなり、同じ価値観を共有する社員が増えることで一体感が生まれ、企業の成長にも寄与します。「理念共感」は、早期離職を防ぎ、入社後の活躍につながる人材を育てる基盤なのです。

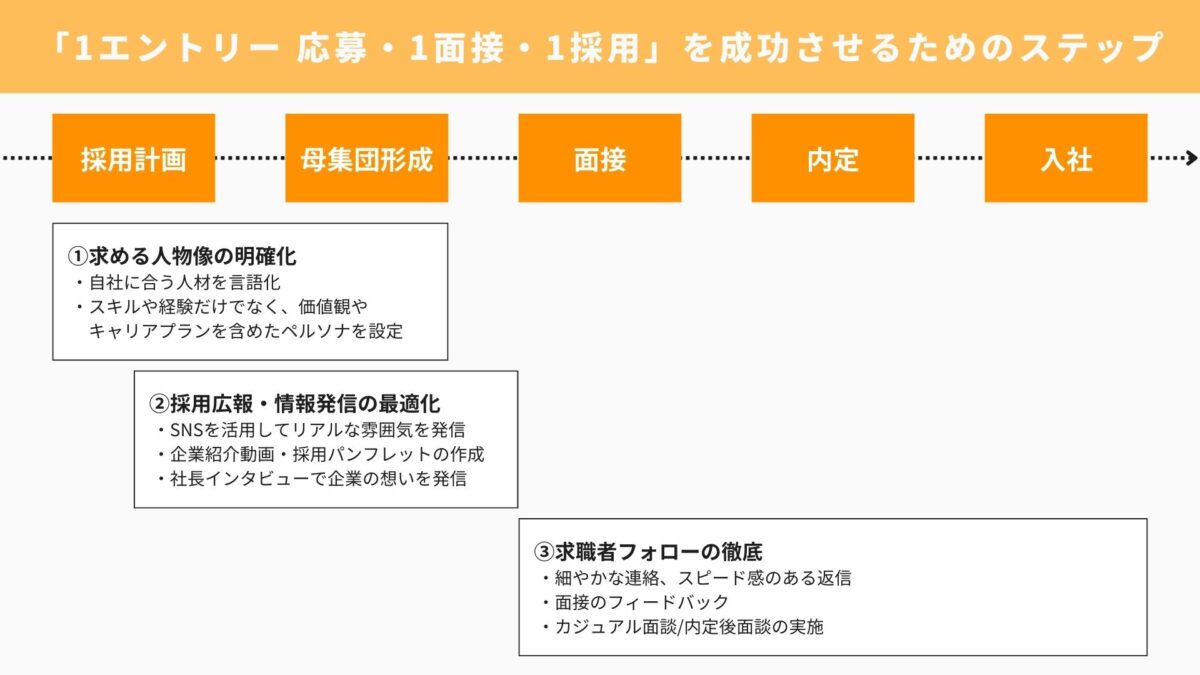

「1エントリー・1面接・1採用」を成功させるためのステップ

①求める人物像の明確化

自社にとって「長期的に活躍し、貢献できる人材」がどのような人物なのかを明確に言語化します。

スキルや経験といったハード面だけでなく、価値観やキャリア観、チームとの相性といったソフト面も含めたペルソナ設定が重要です。ここが曖昧だと、どれだけ母集団を増やしてもミスマッチが発生しやすくなります。

②採用広報・情報発信の最適化

次に必要なのは、定義したペルソナに届く情報発信です。SNS、社員インタビュー、企業紹介動画など、求職者が接点を持ちやすいチャネルを戦略的に設計し、自社のリアルな姿を伝えていきましょう。目的は「求職者数を増やすこと」ではなく、「最初から自社にマッチする求職者に届けること」です。

また、企業理念を最も体現している社長・経営者が採用の初期段階から関わることも効果的です。多くの企業では、経営者と求職者が直接会うのは最終面接ですが、その時点で初めてビジョンを伝えても、内定までの期間では十分なすり合わせができません。

特に、管理職やCxOなど経営層に近い人材の採用では、早期段階から経営者が関わることが入社後のミスマッチ防止につながります。

③求職者フォローの徹底

採用は面接で終わりではありません。応募前後のやり取りやフォローの質が、候補者の志望度を大きく左右します。

面接後の振り返り、迅速な連絡、丁寧な不採用通知など、細やかな配慮が「この会社は人を大切にしている」という印象を与えます。また、カジュアル面談などで不安を解消し、安心感を提供することも大切です。

逆に、対応が遅れたり事務的であったりすると、内定を出しても辞退のリスクが高まります。求職者フォローの徹底は、企業ブランドの維持・向上にも直結する重要な取り組みです。

まとめ

採用の本質は、応募数を増やすことではなく、「理念に共感し、ともに未来を描ける一人」と出会うことにあります。

「1エントリー・1面接・1採用」という理想の形は、理念共感を軸に採用設計を行うことでこそ実現できます。これこそが、早期離職を防ぎ、定着と活躍を生み出し、企業の未来を力強く切り拓く道なのです。

【”上下”じゃなく”斜め”に頼れ!】味の素式 1on1「ななメンター」|味の素×ビジネスコーチ合同セミナー

2025年6月24日、味の素株式会社とビジネスコーチ株式会社による合同セミナーが開催されました。

テーマは、味の素社が独自に推進してきた1on1施策「ななメンター」。若手社員のキャリア自律を促し、中堅社員の自己肯定感向上にもつながる取り組みとして注目を集めています。

イベントでは、導入当初からメンターやメンティーとして関わり、現在は人事部キャリア開発グループで運営を担う田中氏が登壇。「ななメンター」がどのように社内に浸透し、応募枠の2倍にのぼる希望者を集めるまでに成長したのか、その背景と効果について語りました。

さらに、イベントの後半ではコーポレートコーチ株式会社の佐藤氏を交え、ビジネスコーチングの視点からもその成果と展望を紐解くパネルディスカッションを実施。本記事では、イベント当日の講演およびパネルディスカッションの内容についてレポートします。

登壇者田中 大地氏味の素株式会社 人事部 キャリア開発グループ

大学卒業後、金融業界を経て 2016 年に味の素株式会社へ入社。その後、家庭用商品の営業として、7 年間従事。2023 年社内公募にて、人事部に異動。味の素社(約 3,800 名/単体)の人財育成担当として、全社の研修の企画、運営、キャリア入社者オンボーディングやアルムナイの取組推進も含め、自律的キャリア開発支援制度、仕組みづくり、施策の検討・実施を担当。キャリアコンサルタント(国家資格)保有。

登壇者佐藤 達朗氏コーポレートコーチ株式会社 HRソリューション事業部2課

2013年に株式会社JTB関東(現株式会社JTB)に入社し、団体旅行の営業担当として、職員旅行や修学旅行の企画から手配、添乗業務を経験した。入社以来、他社牙城の学校を次々と翻し、2年目には最優秀新人賞を受賞した。一方、ルールの決まった大企業の中で、自分らしく働くことへのジレンマを感じ、3年目以降、大きく伸び悩む。そんな中、人の才能を引き延ばす「コーチング」に出会い、魅了され、2019年ビジネスコーチ入社。現在はコーポレートコーチング本部に所属し、コーポレートコーチとしてコーチングを軸とした組織変革サービスを提供し、組織のパフォーマンス最大化に向けた支援をしている。また、自らも個人に対するコーチングも行い、その人らしさの発揮をテーマに日々業務に邁進中。

目次

第1部:味の素社の「ななメンター」とは?若手社員のキャリア自律支援の背景

味の素で人事部キャリア開発グループに所属している田中です。本日は、昨今よく耳にする「若手社員のキャリア自律」というテーマについてお話しさせていただきます。

弊社の人事部としての取り組みは、ありがたいことに2023年に「HRアワード」の企業人事部門で優秀賞をいただきました。

従業員のWell-beingに寄り添い、志の実現へ

味の素社が取り組む「人を大切にする」包括的支援

「HRアワード2023」受賞に関する内容は、こちらの受賞者インタビューをご覧ください。

当社は包括的な複数の施策を進めており、一つひとつの施策は派手ではありません。しかし、当たり前のことを、泥臭く実行し、積み重ねていくことが評価につながったのだと思います。本日ご紹介する「ななメンター」も、この包括的な施策の一つです。

私たちは人事施策について「一つ打てば大きなヒットが出る」ようなものでは無いと考えています。だからこそ、多面的なアプローチを地道に続けることが大切であり、それが弊社の人事部らしさだと感じています。

1909年の創業から組織も大きくなり、人員も増えてきました。しかし、その一方で「サイロ化」「タコ壺化」といった壁も出てきました。そこで、2023年2月に「Our Philosophy」という形で新たにパーパスを制定。公募による異動を積極的に推進し、挑戦の機会を広げていくことに注力しました。その結果、社員の約4割が異動を経験するようになり、自発的な挑戦を促すネットワーク型の働き方が広がっています。

また現在は、社内ベンチャー支援や若手にフォーカスした取り組みなど、複数の矢を同時に放ちながら「挑戦する風土づくり」を進めています。キーワードは「手挙げ」「挑戦」です。ここからは、2つのキーワードを軸に、直近5年ほど取り組んできた「ななメンター」という若手社員のキャリア自律支援についてご紹介したいと思います。

自発型(手挙げ)の組織風土を醸成中

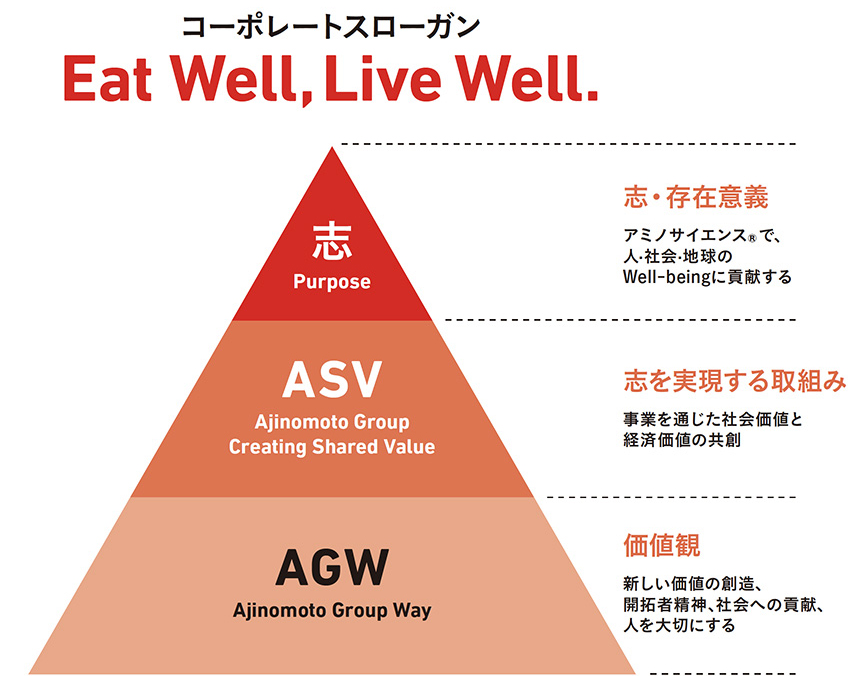

こちらが「Our Philosophy」です。コーポレートスローガンである「Eat Well, Live Well.」を実現するために、我々の志を再整理したものになります。

そして人事部では、会社としてのパーパス(志)に社員一人ひとりのパーパスを重ね合わせていくことが重要だと考えています。2030年のロードマップでは、AGW(Ajinomoto Group Way)実現に向けてイノベーションを生み出すことを目指しており、挑戦する「個」がチームの力となり、それがやがてイノベーションにつながると考えています。

この全体像の中で、私たちキャリア開発グループは、従業員一人ひとりが自分の未来のありたい姿を描き、自身の成長や活躍に向けて主体的に取り組めるよう、自律的キャリアの開発を推進しています。具体的には、次の4つの施策をおこなっています。

- キャリア実現のサポート

- 制度運用

- システム運営・管理

- アルムナイコミュニティ運営

今回のテーマとしてお話する「ななメンター」は、「1. キャリア実現のサポート」に位置づけられており、キャリア開発グループが進めている人事施策の1つです。

若手社員のキャリアに対する課題が見えてきた

弊社では、エンゲージメントサーベイを2016年から継続的に実施しており、2020年からはスコア分析に本格的に取り組み始めました。その結果、勤続2〜5年未満の20代層の「キャリアを考えるうえで必要な情報やリソースが欲しい」「この会社でどのようなキャリアを積んでいくのかを思い描ける」といった項目が、全体平均に比べて相対的に低いことがわかりました。

また、キャリア自律を描くうえで、若手社員が困っていることについても調査をしました。

弊社ではキャリアに関する情報を拡充するために弊社では様々なシステムや仕組みを整えています。しかし、現場では「どのようなキャリアを描けばよいかわからない」という声が多く、また仮に理想像を描けていたとしても「今の自分とのギャップをどのように埋めればよいのか見えない」という不安を感じていることがわかりました。

こうした悩みに寄り添う施策として導入した制度が、キャリア自律やエンゲージメント向上を目的とした「ななメンター」です。

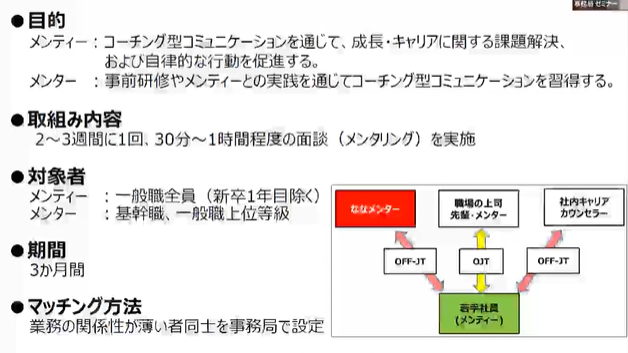

「ななメンター」を導入した背景・目的

「ななメンター」は若手社員(一般職新卒1年目を除く全員)を対象とした制度で、メンターはマネージャー職や一般職の上位等級の方々が担います。 コーチング型コミュニケーションを通じて、若手社員のキャリアに関する課題解決や自律的な行動を促すことを目的としています。

また、「ななメンター」の制度は、メンターにとってもコーチング型コミュニケーションを学べるメリットがあります。彼らの取り組みに対する心理的・物理的なハードルを下げるために、面談は2〜3週間に1回、30分〜1時間程度を推奨しています。そして、業務の一環ではなく「就業時間外」で実施するものと位置づけていることも大きなポイントです。

プログラムは3か月間で、マッチングは人事部(事務局)が双方の関係性の薄い組み合わせを選んで設定しています。弊社では毎年1〜3月に実施しており、9月に参加者募集、10〜11月にマッチングとスキルトレーニング、12月にキックオフという流れでおこなっています。

制度を開始してから5年が経ちますが、応募は常に定員を大きく上回り、1.5倍から2倍程度の希望者が集まっている状況です。また、アフターフォローとして、メンター・メンティーの悩みを共有する座談会も任意で開催しています。

若手社員のエンゲージメント向上を目的に制度開始

「ななメンター」を導入した背景としては、2020年にコロナ禍で働き方や外部環境が大きく変化するなか、エンゲージメントサーベイの結果を見ると「リーダーシップ人材の育成」「キャリア支援」に関するスコアが低く、特に若手の評価が全体に比べて低い状況にあったことが挙げられます。

この状況を打開する策として「社員の能力を最大限引き出すマネジメント」が求められ、社員一人ひとりの潜在能力を認めて期待を与える「コーチング的リーダーシップ」が必要だと考えたのです。

従来のOJTでは目の前の業務習得が中心となります。しかし「ななメンター」は業務に直結しない領域、すなわちメンティーの自律性や成長、キャリア形成に関わる領域をサポートする仕組みです。部署を跨ぐ横断的なコミュニケーション施策として開始をするにあたり、社員に対して目的を丁寧に伝えることは非常に重要だと考え、

- メンティー:キャリア課題の解決支援をしてくれる

- メンター:コーチ型コミュニケーションを習得できる

と双方にメリットがあることを明確に示しました。そのうえで外部研修を受けてから面談に臨んで貰うなど、準備段階でのマインドセットづくりも心掛けました。

ポイントは制度の目的を明確にし、社員の主体性を育むこと

制度を開始した際の社員の応募動機には「コーチングに興味がある」というメンターが多く見受けられるなど、本制度を通じてコーチング型マネジメントを実践的に学べる機会を提供できているのは大きなメリットだと思います。ティーチングではなくコーチングを重視しているため「最近の若手に喝を入れたい」「自分の知識や経験を後輩に語りたい」というタイプの方は参加をご遠慮いただくように明記しています。

一方でメンティーに対しても「受け身での参加はご遠慮ください」と明示し、自己効力感の醸成や主体的に考える力を身につけてほしいというメッセージを伝えています。参加者の方々が単に知識を受け取るのではなく、自分から学び、自分でありたい姿を描いていく姿勢を求める点が特徴です。

「受けてよかった」「新たな気づきを得た」という声が95%以上に