2019年4月から働き方改革関連法が施行され、残業時間などに今よりも厳しい規制ができます。

その目的は、ズバリ“過労死を防ぐこと”。海外でも“Karoshi(カロウシ)”で通用するほど、日本の労働環境は劣悪だと言われています。その現状を改善し、労働者がもっと健康的に働ける環境を作ることを目的としています。

新制度のポイントは、「時間外労働の上限規制」と「有給休暇の時季指定義務」の二つ。

とくに、一つ目の「時間外労働の上限規制」については、月45時間を超える残業をさせた場合原則労働基準法違反となります(中小企業は2020年から適用)。

さらに、「特別な事情がある場合は月100時間以内(労使協定が要件)」など様々な状況別に細かく定められています。

この記事では、新制度の詳細と、規定を超える時間残業させられた場合の対処法についてわかりやすく解説します。

【社労士監修】HR関連法改正トレンドBOOK 2024年版

2023年は一部企業を対象に人的資本開示が義務化されたほか、HR関連での法改正に動きが見られました。

2024年では新たな制度の適用や既存のルールの変更・拡大がおこなわれます。

人事担当者として知っておきたいHR関連の法改正に関する情報ですが、その範囲は幅広く、忙しい業務の中でなかなか網羅的に把握することは難しいのではないでしょうか。

- 忙しい中でも要点をまとめて情報収集をしたい

- 社労士が監修した正確な情報を知りたい

- HR関連の法改正を把握しておきたい

という方はぜひご確認ください!

1|労働者に時間外労働(残業)をさせる場合は36協定が必要

前述の通り、残業時間には上限が定められていますが、この時間内であってもあらかじめ「36協定」を結ばなければならないと法律で定められています。

1-2|36協定とは何か?

「36協定」とは、使用者と労働者の間であらかじめ結ばれる時間外労働についての取り決めです。労働者は使用者に従属する関係にあるため、一方的に酷使されることがないよう法律で守っているのです。

「36協定」がない場合には、法定時間(1日8時間、週40時間)を超える残業をさせると違法になります。

もちろん、「36協定」で約束さえすればどれだけ働かせてもいいという訳ではなく、「月45時間、年360時間」と上限が決まっています。

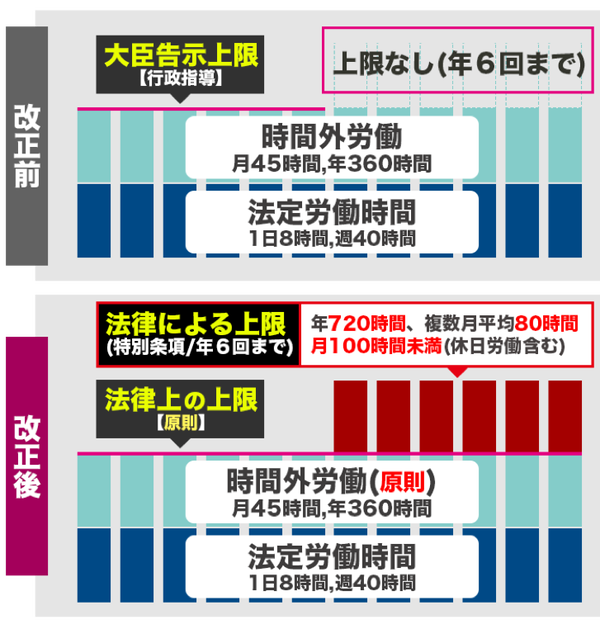

これまでにも「36協定」には上限がありましたが、それに違反しても行政指導の対象になるのみでした。

しかし、2019年4月からは延長可能な範囲が明確に定められ、これに違反すれば「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条)」が科せられる可能性があります。

1-2|特別な事情があっても月100時間が上限

現行法では、36協定の上限時間はあくまで原則的なものであり、特別条項を置くことで上限時間を超えて就労させることが可能でした。

この点が改正され、2019年4月以降は、上限時間を超える場合であったとしても、延長は「複数月の平均が80時間以下、かつ月100時間以下」の範囲を厳守しなければなりません。

1-3|上限時間の適用外の職種

中には、「時間外労働の上限」が適用外となる特殊な職種もあります。

ただし、これらの職種についても時間外労働のために36協定を締結しなければならないことは同じです。

- 運送業、建築業、医師業

- 新技術、新商品等の研究開発の業務

- その他、季節による業務量の変動が大きい職種として、厚生労働省労働基準局長が指定するもの

2|残業時間の上限規制が適正に働いているか判断するポイント

勤務先が働き方改革関連法をきちんと守っているのか気になった時に、チェックするべきポイントについて解説します。

2-1|時間外労働に関する届出がなされている

前述の通り、法定労働時間(一日8時間、週40時間)を超える時間働かせる場合には、必ず「36協定」を前もって締結し、残業時間について決めておかなければなりません。

そしてこの「36協定」は、管轄の労働基準監督署に届出がなされて初めて有効となります。

「36協定」を結んだとしても、それを手元に置いたまま届出をしていない場合には、この状態で残業をさせれば法律違反となります。

2-2|就業規則や労働契約に定めがあることも重要

「36協定」は、届出を行うだけでは足りず、従業員に周知させなければならないとされています(労働基準法第106条)。

周知の具体的な方法は、就業規則や労働契約に定めを設けて、書面を配布するか事業所内の見えやすい場所に掲示するなど。

この周知義務に違反した場合には、是正勧告や指導を受ける可能性があり、悪質な場合は労基法第120条に基づき「30万円以下の罰金」を科されることもあります。

2-3|36協定の有効期間

これまで「36協定」の有効期間は明確に定められていませんが、1年間とすることが望ましいとされています。

2-4|医師の場合は年960時間になる可能性がある

人命に関わる責任の重い職業である医師については、今回の残業時間の上限を適用しないこととなりました。

厚生労働省では、2024年4月から勤務医の残業時間の上限を「年960時間」にする予定だと発表しています。

しかし、医師も生身の人間ですから、前述の「過労死ライン」を超えて働き続けた場合は過労死するおそれがあります。この問題については、根本的原因である医師不足の解消も並行して進めていくべきでしょう。

3|もし残業時間の上限を超えて働いている場合の対処法

残業時間の上限を超えて残業させた場合、使用者は「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」を科せられる可能性があります。これまでにも、多くの有名企業が書類送検されてきました。

では、勤務先から法律で定められている上限を超えて労働させられている場合、どのように対処すべきでしょうか。

一般的な方法を順に紹介していきますが、真っ先に弁護士に相談するのもオススメです。

3-1|まずは人事・社内通報窓口に相談

大企業では、人事・社内通報窓口で相談を受け付けていることがあります。

しかし、これらの相談窓口はあくまでも身内。社外の第三者機関に比べて、中立性に疑問が残ります。残念ながら、しっかり機能しておらず頼りにならないケースも多々あることに注意しましょう。

3-2|労働基準監督署への申告/通報

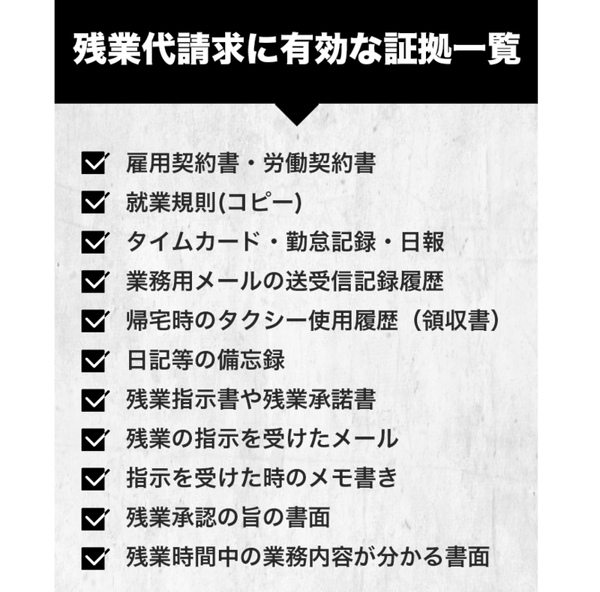

勤務先が明らかに労働基準法に違反している場合には、証拠を集めて管轄の労働基準監督署に通報するのもひとつの方法です。

ただし、法律違反を示す有力な証拠を自力で集めて提出しない限り、労働基準監督署はなかなか動いてくれないというデメリットがあります。

ただし、労働基準監督署は常に抱えきれないほどの案件を抱えています。他の案件に比べて優先順位が低いと判断された場合にはなかなか動いてくれないかもしれません。

また、労働基準監督署は弁護士とは違って一労働者の代理人として交渉してくれる訳ではありませんので、その点は注意が必要です。

3-3|早急に退職する

身体を壊してしまっては元も子もありません。法律的手段による反撃も転職もできなくなる前に、早急に退職することをオススメします。

退職する前に、長時間労働の証拠を集める、激務で身体を壊した場合には医師に診断書をもらうとベターです。

3-4|社内に同じ状況の方がいれば集団訴訟も検討

同じ状況で悩んでいる同僚がいれば、退職後に声をかけて集団訴訟を起こすことも検討してみましょう。

ひとりぼっちで戦うよりも心強いですし、証拠を共有できる、複数の被害者が結託して名乗りを上げることで世論を味方につけやすいなどのメリットが考えられます。

また、訴訟費用についても、個人の場合に比べて安く抑えられる可能性があります。

3-5|退職後に未払い残業代があれば弁護士に相談

未払い残業代があれば、弁護士に請求を依頼することも検討しましょう。未払い残業代を請求するためには、まず証拠を集めてから内容証明郵便を勤務先に郵送するのが一般的な方法です。

内容証明郵便は自分で郵送することもできますが、末尾に弁護士の署名がある方がより心理的プレッシャーを与えることができるでしょう。

勤務先が内容証明郵便にも応じない場合は、労働審判、訴訟に移行する可能性があります。

未払い残業代にも2年の消滅時効(2020年から5年に延長される見込み)がありますから、早めに行動を起こすことをオススメします。

まとめ

残業時間の規制は複雑でややこしいですが、勤務先の業種に当てはめてきちんと押さえておくことで、いざという時自分の身を守ることができます。

周囲の人が理不尽な労働環境で我慢しているからといって、それに合わせる必要はありません。身体的・精神的な限界がくる前に、早めにアクションを起こしましょう。

梅澤 康二氏 :アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

--------------------

▼無料ダウンロードはこちら▼

https://hrnote.jp/document/?did=148030