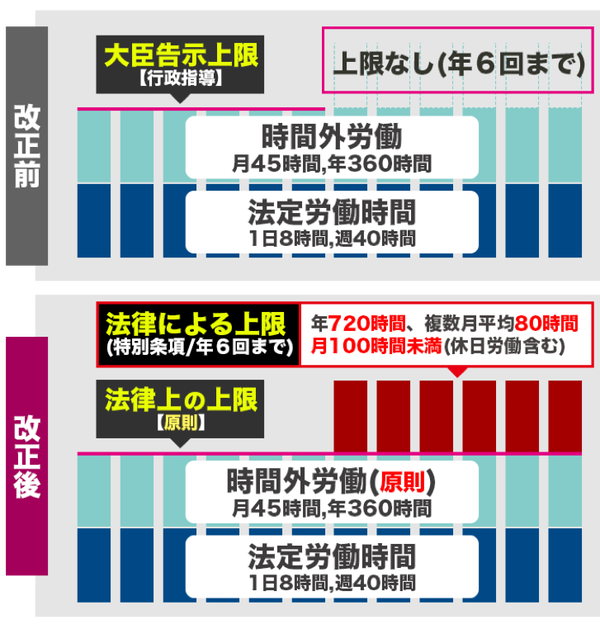

2019年4月から、働き方改革関連法が施行されており、「月100時間を超える残業をさせた企業は、労働基準法違反で処罰の対象」になります。

(中小期業への適応は2020年4月より)

つまり、時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定され、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることができない上限が設けられます。

今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。

・時間外労働が年720時間以内

・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内

・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

【参考】厚生労働省|時間外労働の上限規制わかりやすい解説(2019年4月施行)

この新制度の目的は、“労働者の過労死”を防ぐこと。

「複数月の平均80時間、単月100時間」は専門家の間で「過労死ライン」と呼ばれているため、上記のような基準を設けることになりました。

相次ぐ過労死事件を受けて、日本でもようやく労働環境が改善されつつあります。

この記事では、100時間残業の実態とその健康リスクについて解説します。

【社労士監修】HR関連法改正トレンドBOOK 2024年版

2023年は一部企業を対象に人的資本開示が義務化されたほか、HR関連での法改正に動きが見られました。

2024年では新たな制度の適用や既存のルールの変更・拡大がおこなわれます。

人事担当者として知っておきたいHR関連の法改正に関する情報ですが、その範囲は幅広く、忙しい業務の中でなかなか網羅的に把握することは難しいのではないでしょうか。

- 忙しい中でも要点をまとめて情報収集をしたい

- 社労士が監修した正確な情報を知りたい

- HR関連の法改正を把握しておきたい

という方はぜひご確認ください!

1|残業100時間の実態|平均残業時間と100時間超の企業割合

100時間を単純に平日の日数で割ると、1日当たり約5時間残業していることになります。早朝から深夜まで、起きている時間はほぼ働いている生活を想像してください。

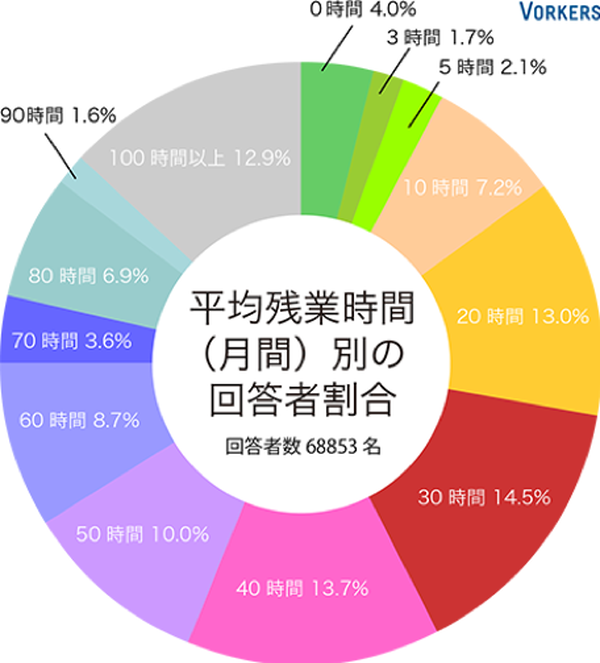

就職・転職サイト「Vorkers」が2007年~2014年に実施したアンケート調査では、会社員全体の平均残業時間が月47時間であることが明らかになりました。

全体の平均ですら、法律で定めている「原則月45時間以下」の基準を超えているのです。

1-1|月の残業時間の上限は原則45時間

法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間残業させる際は、あらかじめ労働者と使用者との間で「36協定」を結び、時間外労働について詳細を定めておかなければならないとされています。

「36協定」を締結した場合でも、原則的には「月45時間、年間360時間」(変形労働時間制は月42時間、年320時間)の上限を超えてはいけないとされています。

しかし、現行法では36協定の特別条項を定めることで、上記上限を際限なく延長することが可能です。

4月の働き方改革関連法施行後はこのような特別条項についても上限が設けられましたので、これに違反すると「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」の対象となります。

1-2|残業時間が100時間を超える企業の割合

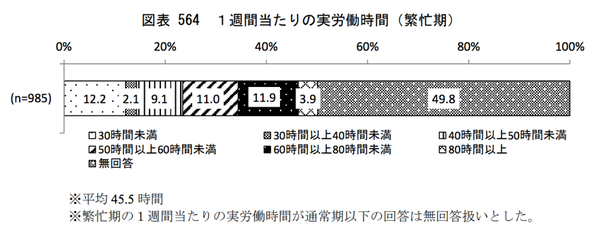

平成28年に厚生労働省がみずほ情報総研株式会社に依頼して実施した調査によると、1ヵ月の残業時間がもっとも長かった正社員の残業時間は「100時間超」の企業は全体の11.9%、「80時間超~100時間以下」は10.8%でした。

過労死ラインを超えている企業は、2割以上存在していることになります。

残業時間を少なめに申告させている企業も少なくないため、実際に過労死ラインを超える企業はもっと多いと考えられます。36協定の上限時間が事実上形骸化していることがよくわかります。

80〜100時間以上の残業が発生する企業の特徴

長時間労働が発生する理由も企業によって様々ですが、一般的には以下のような特徴が見られます。

- 離職率が高く、恒常的に人員不足

- ひとり当たりの業務量が多い

- 24時間体制で対応しなければならない業務内容

- 残業をすることが高く評価される社風、同調圧力が強い など

出典元:みずほ情報総研株式会社|過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業

1-3|100時間残業の方に発生している残業代は?

100時間以上残業をしている場合、残業代はどのように計算するのが正解なのでしょうか?とくにサービス残業を強制され、未払い残業代が発生している方はぜひチェックしてください。

残業代の計算方法は、働いている時間帯や曜日、一ヶ月の総残業時間によっても異なります。

- 法定時間外労働……賃金割増率25%

- 一ヶ月60時間以上の法定時間外労働……賃金割増率50%

- 休日労働……賃金割増率35%

- 法定時間外労働+深夜労働……賃金割増率50%

- 一ヶ月60時間以上の法定時間外労働+深夜労働……賃金割増率75%

- 休日労働+深夜労働……賃金割増率60%

- ※深夜労働は22時~5時までの時間帯に労働すること

※1ヵ月60時間以上の割増賃金率50%は、中小企業のみ2023年から適用

2|残業が月100時間以上の場合の健康リスクとは

もし月100時間働いた場合、どんな健康リスクがあるのでしょうか?

2-1|80時間以上の残業は過労死ラインとなる

過労死とは、長時間にわたる過重労働が原因で引き起こされる脳・心臓疾患による死、または精神障害による自殺のことを言います。

過労死についての医学的研究では、2~6ヶ月間の平均労働時間が月80時間以上、単月100時間以上になると仕事と発症との関連性が強いと判断されています。

これが、「過労死ライン」と呼ばれる基準です。

2-2|長時間労働は脳・心臓疾患の原因

長時間労働が原因で脳卒中やくも膜下出血、心筋梗塞などに倒れる労働者が後を絶ちません。

厚生労働省が発表した「平成29年過労死等の労災補償状況」によると、「脳・心臓疾患による労災」は年々増加傾向にあり、平成29年度の請求件数は840件。うち、死亡したケースは241件でした。

【参考】厚生労働省|平成29年度「過労死等の労災補償状況」を公表します

2-3|過労死・自殺に繋がる

長時間労働のストレスによりうつ病などを発症し、その結果自殺に至ることもあります。

厚生労働省の「平成30年版過労死等防止対策白書」によると、自殺者総数に占める勤務問題を原因のひとつとする割合は年々上昇し続けており、2017年度は9.3%でした。

また、精神障害の労災保険支給決定件数は一貫して増加傾向にあり、2018年には労災・公務災害ともに過去最高を記録しています。

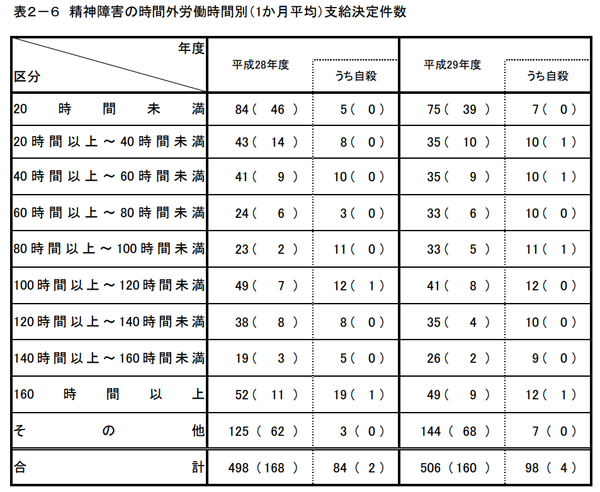

2-4|精神障害による労災の数と時間外労働時間の長さは、必ずしも比例しない

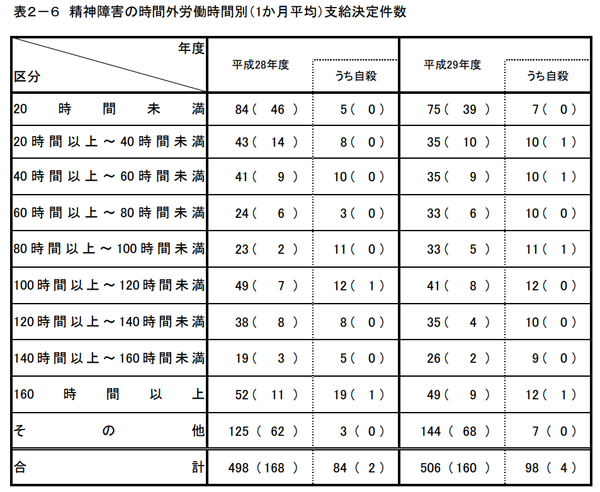

注目すべきは、精神障害による労災の数と、時間外労働時間の長さが必ずしも比例しないということです。

厚生労働省発表の「平成29年過労死等の労災補償状況」に記載されている「精神障害の時間外労働時間別(1か月平均)支給決定件数」によると、時間外労働時間のどの区分にもまんべんなく精神障害が発生しています。

たとえ残業が少なくても、パワハラ・セクハラ、職場いじめなどが原因でうつ病などを発症する可能性は十分にあります。ですから、精神的ストレスについては、労働時間が短いからといって油断しない方が良いでしょう。

3|100時間以上の残業をしている方へ

4月から施行される働き方改革関連法では、いかなる事情があっても月100時間を超える残業は違法であり、刑事罰の対象です。

もし「過労死ライン」を超える時間残業をさせられているのなら、以下の対処法を検討してみてください。

3-1|過労死に寸前|早急に退職するのがおすすめ

倒れてしまってからでは遅いので、ギリギリまで我慢せず早急に退職することをオススメします。前述の通り、「平均80時間以上、単月100時間以上」の労働は医学的観点からも明らかに有害であると指摘されています。

「辞めさせてもらえない」というお悩みもよくありますが、退職も労働者の権利として法律に定められています。

退職届を会社がどうしても受け取ってくれないという場合には、内容証明郵便を使って「確かに退職届を出した」という証拠を残しておく方法もあります。

3-2|労働基準監督署へ申告/相談

労働基準監督署に、勤務先の労働基準法違反を申告するのもひとつの方法。

しかし、この場合は法律違反の証拠を自力で集めて提出しないと、なかなか動いてくれないというデメリットがあります。

いざ動いてくれれば頼りになりますが、基本的に多忙で腰が重いのも労働基準監督署の特徴です。

3-3|残業代が未払いであれば弁護士に相談して請求

未払い残業代がある場合は、労働関連の実務経験が豊富な弁護士に相談して請求をお願いしてみましょう。

未払い残業代の請求は自分でもできますが、一労働者が立ち向かっても、企業から軽くあしらわれてしまうおそれがあります。

未払い残業代には発生時から2年の消滅時効があるため、なるべく早めに弁護士に相談することをおすすめします。

3-4|精神疾患があれば労災認定も可能

仕事によるストレスでうつ病などの精神疾患を発症した場合は、一定の基準を満たせば労災認定を受けられる可能性があります。

厚生労働省が発表している認定基準は、以下の3つです。

- ・対象疾病を発病していること

- ・対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

- ・業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと

- 精神疾患で労災認定を受けるためには、医師の診断書が必要になります

まとめ

長時間労働は、「まだ大丈夫」が命取りです。

過労死寸前まで精神的・肉体的に追い詰められると、現在の職場を辞めたらもう行く当てがないと思い込んでしまうもの。しかし、もちろんそんなことはありません。

ある日突然倒れてしまうまでに、上記を参考に早めに対策を取りましょう。

梅澤 康二氏 :アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

--------------------

▼無料ダウンロードはこちら▼

https://hrnote.jp/document/?did=148030