労働審判(ろうどうしんぱん)とは、労働者と事業主との間で起きた労働問題を労働審判官1名と労働審判員2名が審理し、迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする裁判所の手続きで、平成18年4月から始まった比較的新しい制度です。

未払い残業代や、不当解雇といった労働問題が発生した場合、まずは会社と話し合うべきでしょう。

しかし、会社が話合いに応じなかったり、全く譲歩しない場合には、法的処置を検討せざるを得ません。しかし、裁判手続は、通常1年以上の期間がかかる重厚な手続であり、期間と労力がかかってしまいます。

そこで、裁判よりハードルの低い労働審判という制度があります。年々増えてきている労働問題を迅速かつ適正に解決しようと始まった労働裁判制度。

今回は、労働審判を始めるまでの手続きと流れ、労働審判のメリット、デメリットをご説明していきます。

目次

【社労士監修】HR関連法改正トレンドBOOK 2024年版

2023年は一部企業を対象に人的資本開示が義務化されたほか、HR関連での法改正に動きが見られました。

2024年では新たな制度の適用や既存のルールの変更・拡大がおこなわれます。

人事担当者として知っておきたいHR関連の法改正に関する情報ですが、その範囲は幅広く、忙しい業務の中でなかなか網羅的に把握することは難しいのではないでしょうか。

- 忙しい中でも要点をまとめて情報収集をしたい

- 社労士が監修した正確な情報を知りたい

- HR関連の法改正を把握しておきたい

という方はぜひご確認ください!

人事×ChatGPTの具体的な活用術術を紹介!

ChatGPTをはじめとする生成AIを業務に取り入れることで、業務時間の圧縮や業務量の削減が期待されます。今回は、人事の方が今日から使えるChatGPT活用術として、実際に使えるプロンプトを交えた実践的なノウハウもご紹介します。

▷こんな方におすすめ!

- 人事業務の担当者の人手が足りず困っていて業務効率を上げたい

- ChatGPTに興味はあるけれど、どんなことに使えばよいか分からない

- 業務にChatGPTを取り入れたいが、イメージしているような回答が出てこない

▼当日の視聴予約はこちらから!▼

https://seminar.hrnote.jp/post/95

労働審判を申し立てられる内容

労働問題であれば、権利・利益の大小関わらず労働審判を申し立てることができます。実際の手続では特に賃金関係と解雇関係の事件が主を占めています。

なお、労働審判制度は労働者個人と会社との労務問題を審議する制度であるため、集団での申し立てはできませんし、民間の雇用とは異なる雇用システム下にある公務員による申し立てはできません。

また、パワハラやセクハラの加害者本人と直接争うこともできません。

対象は権利関係のみ

労働審判として申し立てられる対象は、「突然クビになった!」や「払われるべき賃金が払われない」などのいわゆる労働者としての権利・利益に関わる争いです。賃上げ交渉などの利益闘争には労働審判を利用することができません。

賃金に関するトラブル

などがあります。

労働契約書や就業規則等にかかれている内容と相違のある賃金が支払われていれば、会社に確認をとってみましょう。それでも、会社の対応が曖昧ならば、適正な賃金の支払を求める趣旨で労働審判を検討しても良いでしょう。

雇用に関するトラブル

などがあります。

もし、会社による雇用終了の処理に関して違法性を感じたら、明確に抗議をしましょう。もし、正当な理由なく退職を求められるようならば、労働審判を検討してみてください。

労働組合と会社の争いは、労働審判でできない

労働審判法に「個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争」とあり、労働組合は団体であって「個々の労働者」ではないため労働審判を申し立てることができません。

パワハラやセクハラなどの、対個人の労働審判はできない

パワハラやセクハラなどで、加害者個人と争うことはできません。もっとも、このようなハラスメント行為を知りながら野放しにしていたという場合、これを理由に会社を相手として労働審判を申し立てることは可能ですが、労力を考えると、別の手段を講じた方が良いかもしれません。

原則として、公務員の労働審判はできない

公務員は、国家公務員法や地方公務員法に基づいて登用されており、民間の労働者とは立場が異なります。そのため、公務員と国・地方自治体との紛争は民事に関する紛争に該当しないものとして、労働審判の対象にはなりません。

労働審判の申し立て手続き3つのステップ

労働審判を行おうと考えた場合、まず何から始めればよいでしょうか。こちらでは、労働審判を申し立てるまでの手続きをご説明いたします。

①証拠を集める

まずは、申し立てる事件に関する証拠を集めましょう。

賃金関係のトラブルの場合、

- 元々の給与の決まりが書かれたもの(雇用契約書、就業規則等)

- 実際働いた労働時間が分かるもの(タイムカード、勤怠表等)

- 実際に支払われた金額が分かるもの(給与明細等)

は抑えておきましょう。

雇用に関するトラブルの場合、

- 元々の雇用に関する決まりが書かれたもの(雇用契約書、就業規則等)

- 勤務態度が記されたもの(人事評価表等)

- 解雇の事実と理由を証明するもの(解雇通知書、解雇理由証明書等)

を抑えておきましょう。

さらに、証拠証明書があると裁判所に対しても親切で、印象が良くなります。証拠証明書の作成方法はこちらを参考にしてください。

参考:裁判所HP|証拠証明書の作成要領等

②申立書の作成

労働審判の手続きは、申し立てをすることから始まります。そして、申し立ては書面でのみになります。まずは、申立書の作成から始めましょう。正式には「労働審判手続申立書」と言います。

こちらも「労働審判手続申立書の見本」裁判所HPを参考に作成してみてください。

③申立書、証拠の提出

申立書は裁判所用1通(正本)、相手方用1通、労働審判員用2通の合計4通を送付することになります。証拠と証拠証明書は裁判所用と相手方用の2通用意します。

これらを裁判所に提出します。収入印紙や郵券が必要になります。収入印紙は請求金額によって、郵券は申し込みをする裁判所によって変動があります。

裁判所は原則として、申し立てをする会社の本店所在地になります。

しかし、本社が他県にあるなどの場合は、勤務地を管轄とする裁判所で審理を行うなど、労働審判では労働者側にかなり融通を利かせてくれます。

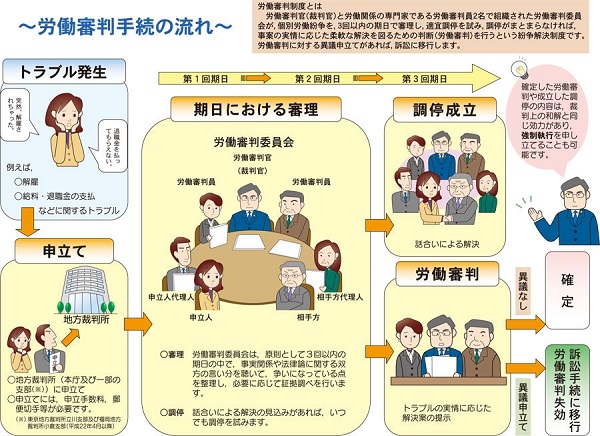

労働審判は3回の審判といった流れ

申し立てが受理されると、いよいよ労働審判が始まります。

どのような流れで進んでいくのか説明します。労働裁判は三回まで裁判所に赴くことができ、途中で和解し解決する場合もあります。労働審判だけで解決しなかった場合は、正式裁判手続に移行することになります。

裁判所HPより

①第一回審判期日の決定と呼び出し

申し立てが受理されると裁判所から第一回期日の指定があります。会社側にも裁判所から通知が届き、第一回期日が知らされ、出頭するように呼び出しがあります。第一回期日はだいたい、申し立てをした1ヶ月後になります。

②第一回審判期日

指定された期日に、裁判所で第一回期日が行われます。提出した申立書、証拠と会社側の用意した答弁書と証拠を元に、裁判官と労働審判員を交えて事実確認や、当事者同士の話し合いが行われます。

第1回で話し合いがついた場合や判断が決まった場合には第一回で終了することがあります。話し合いでまとまった場合には調停調書が作成され、裁判所が職権で判断する場合は審判という決定が下されます。

労務安全情報センターの平成22年~26年のデータによると、第一回期日までで終了する割合が30.7%となっています。

③第二回審判期日

第二回期日では、第一回期日で提出、証言した事実を元に話し合いがされます。

労働審判手続では、通常第二回までで審理が終了します。統計上は、第二回で終了する確率が39.0%であり、第一回期日も合わせると約70%は2回目までに終了しています。

④第三回審判期日

事実確認で双方の意見が食い違い、争っていたり、話し合いで解決しない場合は、第三回期日が行われます。

原則として労働審判は、この第3回期日までで終了します。3回めの期日で話合いがまとまれば調停により終了し、まとまらない場合には、裁判所による審判が下されます。

以上が、労働審判の流れになります。労働裁判は、話し合いで解決する「調停成立」裁判所に判決が下される「労働審判」どちらかの結果になります。労働審判の判決に異議がなければ、こちらで問題は解決ということになります。

労働審判によってもたらされる3つの結果

労働審判は、3つの結果に分かれます。

- 話し合いで解決する → 調停成立

- 裁判所の決定を下される → 労働審判

- 審判に異議を申し立てる → 訴訟手続移行

訴訟手続移行以外は労働審判手続での問題解決になり、約80%がこちらで解決します。どちらかが結果に不服が合った場合、異議を申し立て訴訟手続へと進んでいきます。

調停成立

調停とは、話し合いによる和解のことです。調停が成立すると、調停調書を作成します。

調停調書とは、話し合いにより当事者同士が合意した際に作成される合意文書です。裁判所が作成してくれ、調停調書に記載されている金銭的なやりとりの内容を守らなかった場合、強制執行手続きを取れるという効力があります。

労働審判の確定

労働審判は、告知を受けた2週間後に確定します。労働審判の確定は判決と同じ効力を発揮し、内容を覆すことができなくなります。

こちらも、金銭的なやりとりがある場合、それを守らなければ強制執行手続きを取ることができます。

労働審判の異議申立てと訴訟手続

もしも、労働審判の結果に不服がある場合は、異議を申し立てします。労働審判の告知から確定までの2週間までの間に異議を申し立てなくてはなりません。

異議申立てが認められると、争いは労働訴訟までもつれ込みます。労働審判から訴訟に移行した場合は、労働審判の内容が引き継がれます。

平均的な労働審判にかかる期間は?

労働審判は、計3回裁判所に赴くことになりますが、先で少し触れたように、1回目で解決することが30。7%。2回目までに解決することが約70%になります。それでは具体的にどれくらいの期間を要するのでしょうか?

労務安全情報センターの平成22年~26年のデータによると全件1年以内には終了し、平均で74日となっています。民事訴訟の判決が出るまでの平均期間が約10ヶ月となっており、かなりのスピード解決が見込めます。

労働審判を行うことのメリット・デメリット

では、労働審判を行うことのメリット・デメリットはどのようなものがあるのでしょうか。

労働問題に特化した労働審判には数々のメリットが有ります。それに対し、少なからずデメリットは存在します。

労働審判のメリット

迅速である

先程も申しましたが、労働問題の民事訴訟になると平均10ヶ月の期間を要し、労力を必要とします。しかし、労働審判なら平均で2ヶ月ちょっとで終了します。

労働問題に対して専門性がある

労働問題を得意とする裁判官が審判官となり、また、労働問題に詳しい審判員が審理を担当しますので、うまく証拠を集められなかったり、証言がしっかりできなかったりしても、事案を見て適切な解決方法を模索してくれます。

個人で申し立てて勝つことができる

労働審判の場合、通常の裁判に比べて審理体が主導して手続を進めてくれますので、弁護士をつけない場合であっても、ある程度のサポートを受けることが可能です。そのため、客観的に会社の対応が違法又は不適切な事案であれば、弁護士をつけなくとも審理体が主導してあり得べき判断を下す(またはあり得べき形での和解を成立させる)ということが期待できます。

強制的に話し合いに持ち込める

労働問題は、「契約書に書いてあるから」「会社のルールだから」と聞く耳持たずの一点張りの使用者がいます。その場合も、労働審判の申し立てを行えば、法的な手続である以上、期日前に主張を書面で提出し、期日にも出席することが期待できます。

すなわち、使用者を半強制的に話し合いの場に呼び出すことができます。使用者が審判に参加しなくても、審判が進められることもありますが、使用者が主張を提出しなかったり、理由なく欠席した場合は、労働者側の主張を前提とした審理がなされますので、使用者側へのダメージは大きいといえます。

労働審判のデメリット

異議を申し立てられると、訴訟に発展する

労働審判の異議は、理由なく申し立てることができます。労働審判の判決内容は、そのまま訴訟に引き継がれますが、裁判は労働審判より重厚な手続きとなりますので、長期化しますし、更なる労力を奪われる事になります。

労働審判を行うかどうかの判断基準

労働審判のメリット・デメリットはわかりましたね。それでは、具体的にどのような人が労働審判を検討してみるのが良いのでしょうか。

当てはまったのであれば、ぜひ労働審判を検討してみてはいかがでしょうか。

労働審判を行ったほうが良い人

会社が話を聞いてくれない

メリットの部分で説明しましたが、労働審判には一定の強制力があります。会社側が聞く耳持たずで、らちがあかない場合は、ぜひ労働審判を検討しましょう。

会社と戦うことに関して情熱と覚悟がある

労働審判は、弁護士を付けずに個人で戦えば費用を低額で抑えることが可能です(印紙代と交通費程度。)。

自分で証拠を集めたり、申立書を書いたり、多少面倒なことでもやりきれる覚悟があるのであれば、ぜひ個人で始められることをおすすめします。

解雇の理由が明らかに不当な場合、会社が支払うべき賃金を遅滞している場合

スピード解決が魅力の労働審判。解雇理由が明らかに不当であるとか賃金未払いなど、会社による違法が相当明確な場合には、労働審判手続で適切な形に修正してもらえる可能性が高く、早期解決が見込めます。

忙しく、時間があまり作れない人

審判に出向く回数は最大で3回のみ。忙しくて裁判所になかなか行けない人でも大きな負担にはなりません。

労働審判を行わないほうが良い人

証拠や交渉材料が少ない

訴訟よりもハードルが低い労働審判ですが、証拠や交渉材料が全くない場合には、十分な審理はできません。とりあえずで労働審判を起こしても、時間の無駄となり問題の解決にならないこともあります。

相手が弁護士を立ててきて、こちらは個人のみ

いくら個人で起こせると行っても、相手が弁護士を立ててきた場合、たとえ負けはしなくても獲得金額が大幅に下がったり、満足できるほどの結果が出ないことがあります。

この場合、行わないというより、途中からでも構いませんので、こちらも一度弁護士に相談するのも良いでしょう。

ここで挙げた内容はあくまでも一例になりますので、労働審判を行うべきかどうかも含めて弁護士への無料相談をしてみることをお勧めします。

弁護士への依頼は労働審判をさらにスムーズに確実に進める必殺技

個人でも申し立てることのできる労働審判。それでもなお確実に、迅速に解決させるには弁護士に依頼しましょう。弁護士に依頼することのメリットがいくつかあります。

優位な立場に立てる

労働審判の通知が来た使用者は、第一回審判まで時間が少なく準備もできないため、大抵の場合弁護士に依頼します。

労働審判は労働者有利の制度ではありますが、相手に弁護士を立てられてしまうとさすがに分が悪くなります。こちらも弁護士を立てることで、審判を優位に進めることがあります。

手続きを請け負ってくれる

申し立てから問題解決まで個人でできるのが労働審判ですが、やはり、申し立ての手続きは面倒な部分があります。

弁護士なら申し立てから一括して請け負ってくれます。申立書の内容も弁護士の作成した要点が抑えられた申立書のほうが裁判官の印象もよいでしょう。

請求金額に上乗せできる

弁護士は様々な法的知識を持っています。法的知識を元に追加の金額を請求することが可能です。

さらには、弁護士は交渉のスキルも持っていますので、調停のための話し合いで請求金額を下げられることも少ないでしょう。

労働審判の弁護士費用は?

弁護士費用は事務所や請求金額によって様々なため一概には言えませんが

・相談料1時間あたり 約1万円(初回は無料の事務所があります)

・手続実費相当額 約5万円

・労働審判着手金 約20~40万円

・成功報酬 約15~20%

あたりが相場になっています。

【関連記事】労働審判の弁護士費用相場と費用を無駄なく抑える方法

まとめ

いかがでしょうか?

労働審判は、労働問題に悩む労働者の泣き寝入りを少しでも防ぐための制度です。個人でも申し立てることができますし、より確実に戦いたいのであれば弁護士に相談してみるのもよいでしょう。

社内での労働問題は労働者が動かなければそのままないがしろにされてしまいます。

しかし、労働審判を始め、世間でも労働問題解決の風潮が出てきていますので、働く上で疑問や不満を感じているのなら、少しでも動いてみることです。

梅澤 康二氏 :アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

--------------------

▼無料ダウンロードはこちら▼

https://hrnote.jp/document/?did=148030

ChatGPTで変わる人事業務【実践編】

昨今のHR領域では、いかにAI・データの活用をおこなえるかが課題となっており、ChatGPTの登場により、ますます注目度が高まりました。

昨今のHR領域では、いかにAI・データの活用をおこなえるかが課題となっており、ChatGPTの登場により、ますます注目度が高まりました。

一方でChatGPTを業務に取り入れていきたいと考えている方の中には、

- ChatGPTではどのような業務に取り入れられるのかわからない

- 興味はあるものの、具体的にどの場面で活用できるのかわからない

などと考える方がいるのではないでしょうか。

本資料では、「ChatGPTの導入によって人事業務にどのような変化がでるのか」についてわかりやすく解説しています。

人事業務×ChatGPT活用について知りたい方は、ぜひご確認ください!