「労働時間が長い」「休みにくい」「正社員と非正規で待遇差がある」「女性が活躍しにくい」「育児・介護と両立しにくい」など、日本の労働環境は他の先進国に比べて問題が多いと言われてきました。

しかも日本の労働人口は急激に減少しており、経済の先行きにも不安が広がっています。

ただでさえ少子高齢化で働き手が少ないのに、今の日本は貴重な働き手にとっても働きにくい環境。これを「変えていこう!」というのが、“働き方改革”です。

日本国政府が安倍政権の政策(アベノミクス)に掲げた「1億総活躍社会」実現に向けた行動施策として、「働き方改革」に取り組み始めたのが2016年8月3日。発足した第3次安倍第2次改造内閣が掲げる“一億総活躍社会実現”に向けた取り組みのひとつとしてスタートしました。

働き方改革の目指すもの

「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対応するためには、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが必要です。

働き方改革の中でも注目を集めていた以下のような「時間外労働の上限規制」は有効に機能しているのでしょうか。

本記事では改めて、働き方改革における3つの注力分野である『時間外労働の上限規制』『年次有給休暇の時期指定』『同一労働同一賃金』のなかの、時間外労働の条件規制の概要やメリット・デメリット、発生しうる労働問題についてわかりやすく説明します。

【社労士監修】HR関連法改正トレンドBOOK 2024年版

2023年は一部企業を対象に人的資本開示が義務化されたほか、HR関連での法改正に動きが見られました。

2024年では新たな制度の適用や既存のルールの変更・拡大がおこなわれます。

人事担当者として知っておきたいHR関連の法改正に関する情報ですが、その範囲は幅広く、忙しい業務の中でなかなか網羅的に把握することは難しいのではないでしょうか。

- 忙しい中でも要点をまとめて情報収集をしたい

- 社労士が監修した正確な情報を知りたい

- HR関連の法改正を把握しておきたい

という方はぜひご確認ください!

人事×ChatGPTの具体的な活用術術を紹介!

ChatGPTをはじめとする生成AIを業務に取り入れることで、業務時間の圧縮や業務量の削減が期待されます。今回は、人事の方が今日から使えるChatGPT活用術として、実際に使えるプロンプトを交えた実践的なノウハウもご紹介します。

▷こんな方におすすめ!

- 人事業務の担当者の人手が足りず困っていて業務効率を上げたい

- ChatGPTに興味はあるけれど、どんなことに使えばよいか分からない

- 業務にChatGPTを取り入れたいが、イメージしているような回答が出てこない

▼当日の視聴予約はこちらから!▼

https://seminar.hrnote.jp/post/95

働き方改革の概要|厚労省の労働環境整備に対する3つの取り組み

長時間労働の是正

これまでの労働基準法でも時間外労働の原則的上限時間として「1ヶ月45時間、1年360時間」という定めがありましたが、「36(さぶろく)協定」で定める特別条項に従えばこれを超える時間外労働に従事させても特に問題ないものとされていました。

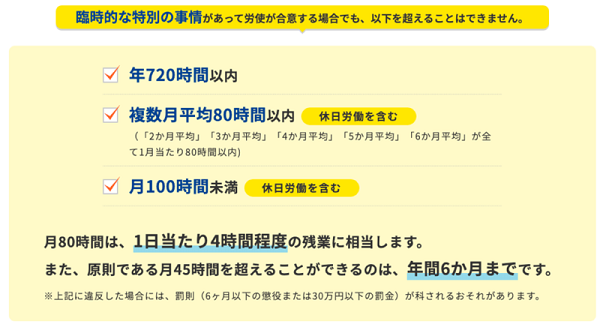

しかし労働基準法の改正に伴い、特別条項によって原則的上限時間を超えた時間外労働をさせる場合であっても、「年間720時間以内」「複数月平均80時間以内」「単月100時間未満」「年6回まで」というような上限が定められました。

そしてこの上限規定に違反した場合には罰則適用も予定されています。

【改正のポイント】

- 時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間

- 上記上限時間を超えて労働させる場合でも

時間外労働 ・・・年720時間以内

時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2~6か月平均80時間以内 - 上限延長は年6回まで

大企業への施行は2019年4月、中小企業への適用は1年猶予され2020年4月

上記に違反した場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

なお、上記の上限規制は所定外労働時間ではなく、法定外労働時間について適用されます。所定労働時間、法定労働時間の詳細は以下の通りです。

【所定労働時間とは】

所定労働時間(しょていろうどうじかん)とは、契約で定められた労働時間のことで、具体的には就業規則や雇用契約書で定められた始業時間から就業時間まで(休憩時間を除く)の時間を言います。労働基準法32条で決められた法定労働時間(1日8時間、週40時間)の範囲内で、自由に設定することができます。

【法定労働時間とは】

法定労働時間(ほうていろうどうじかん)とは、労働基準法32条で定められている『1日8時間、週40時間』の労働時間です。

非正規雇用の待遇差改善

現在の日本では、職務内容や職責が同じでも正社員と非正規労働者の間には賃金等の労働条件に格差が設けられていることがほとんどです。働き方改革では、このような“不合理な格差”を解消しようとする動きもあります。

具体的には、有期雇用やパートタイマーについて、

- 有期であることを理由とする不合理な待遇差別を禁止する規定

- 実質無期雇用と評価できる場合に差別的取扱いをすることを禁止する規定

- 有期雇用・パートタイマーを雇用する際に待遇格差について説明する義務

などが統一的に整備されました。

また、法的拘束力はないものの、別途「同一労働同一賃金」に係るガイドラインも策定されています。

その他|働き方改革に付随する精度

高度プロフェッショナル制度

高度プロフェッショナル制度とは、高度な専門職であって一定以上の年収を受け取っている従業員について適用が可能となる制度であり、労働時間の規制をなくし、“時間よりも成果”に重きが置かれます(正式名称は「特定高度専門業務・成果型労働制」、通称「高プロ」です。)。

そのため「高プロ」制度の下では、実労働時間に応じて残業代の支給がされず、制度を悪用すれば残業代を支払わずに労働者をいくらでも働かせることができる制度であるという批判もあります。

そのため、制度の導入や適用の要件は極めて厳格であり、法改正後に実際に適用されている事例は極めて少ないのが実情です。

柔軟な働き方ができる環境づくり

病気、妊娠・育児、介護……様々な事情で通勤&フルタイム勤務が難しい人でも、柔軟な働き方ができる環境づくりに取り組んでいます。今までだったら働くこと自体を諦めてしまうことがあったかもしれませんが、時代は変わりました。

在宅テレワーク、時短勤務などの制度を設ければ、その時々のライフスタイルに合わせて働き方を変えることができます。労働者は細く長く働き続けることができますし、企業側も貴重な労働力を失わずに済みます。

ダイバーシティの推進

ダイバーシティとは、“多様性”という意味です。女性、高齢者、外国人、障がい者、病気療養中の人、LGBTなど様々な価値観・視点を持つ人たちが働きやすい環境を作ることが、“ダイバーシティの推進”です。

昔の日本企業と言えば、家庭は女性に任せて男性社員が仕事に専念するスタイルが一般的でした。しかし“多様な視点・多様な価値観”を持つ人材が集まっている方が、新たなアイデアが生まれますし、生産性も向上します。

再就職支援、人材育成

転職者の受入れ、人材育成、賃金アップなどに積極的な企業への助成金支給などをします。長らく“新卒採用・終身雇用制”が一般的だった日本は、「一度レールから外れたら終わり」と言われてきました。

しかし世の中には様々な事情から就職の機会を失ってしまったり、やむを得ず離職したりする方が沢山います。働く意欲はあるのにチャンスをもらえない人が溢れている状況は、労働人口が減少している日本にとって非常にもったいないこと。

そこで、再チャレンジしやすいよう労働市場の柔軟化を進めているのです。

賃金引き上げ、労働生産性向上

政府は、最低賃金について「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)の中で「年率3%程度を目途として、(略)、全国加重平均が1000円になることを目指す」としています。企業が実際に賃上げをするためには、生産性を向上させて収益率をアップさせなければなりません。

そこで政府は、賃上げや生産性アップの努力をした企業に対して、「業務改善助成金」「時間外労働等改善助成金(団体推進コース)」等で支援するなどの施策を講じています。

ハラスメント防止対策

従業員へのいじめ・嫌がらせが横行するような職場では、安心して働くことができず“働き方改革”どころではありません。職場における様々なハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラなど)を防止するために、政府も「社会的気運を醸成するための周知・啓発」「労使の取組の支援」などの取組みを行っています。

働き方改革の時間外労働上限規制による問題点

自宅に仕事を持ち帰るサービス残業

前述の通り、働き方改革に伴い企業には時間外労働の上限時間が明確に定められました。そのため、企業は、法律が定める上限を超えて残業を命じることができなくなります。

これで労働者の長時間労働が是正されれば良いのですが、労働者に対するしわ寄せとして職場外での自主的残業(要するに自宅に持ち帰ってのサービス残業)が行われては本末転倒です。実際、インターネット上で以下のような声が紹介されています。

最近特に残業が厳しく制限されるようになり、20時を過ぎると早く退社するように促されます。しかし、それまでに仕事が終わらないことが珍しくありません。上司から表立って「持ち帰ってやれ」と言われることはないものの、暗黙の了解として持ち帰るのが“当たり前”な雰囲気があると言います。

ノー残業デーのしわ寄せがダントツにツライ。残業の代わりに早朝出社も。

労働時間に関して感じるストレスは「ノー残業デーの翌日、そのしわ寄せがくる」が36.4%と一番多い結果になりました。「その他」の回答には『サービス早朝出社をしている(20代)』と根本的な解決になっていないパターンや、『監視状態になっている(50代)』と窮屈に感じる方も。

引用元:PRTIMES|11月23日は勤労感謝の日。働く男性500名に緊急調査!“働き方改革副作用”で男性更年期障害の可能性がある人は1,200万人超!?

この点については、単に時間外・休日労働に上限を設けて罰則をもって規制しても問題の解決にならないという指摘ができるかもしれません。より実効性・即効性のある対策は、やはり「人員そのものを増やすこと」ではないでしょうか。

『平成28年版過労死等防止対策白書』によると、「所定外労働(残業)が必要となる理由」について労働者側の回答で最も多かったのは「人員が足りないため(仕事量が多いため)」(41.3%)でした。

残業時間の減少がもたらす弊害も

残業時間を規制することは、労働者が過酷な環境に置かれることを回避するという意味では労働者にとって良いことです。しかし、実際の労働者の中には相当程度の残業によって残業代の支払いを受け、これを家計の足しにしているというケースが少なくありません。

このような労働者にとっては、残業時間が減ることは家計に直結する可能性があるため、良いことばかりではないかもしれません。例えば、インターネット上では以下のような記事もあります。

1年前。働き方改革で、石井さんの会社では残業時間を規制するようになったのです。それまで月40時間だった残業は、多くて月1時間ほどに。収入は19万円にまで落ち込みました。

さらに、母親が認知症と診断されます。介護や医療の費用を姉が負担することになり住宅ローンはすべて石井さんの負担になってしまったのです。

TV映像制作会社 勤務 石井孝さん

「基本給では生活が厳しい。残業でまかなっていた、そもそも。残業しなくても生活できる給金くれと思いますよ。」石井さんの相談を受け、不動産会社は金融機関と協議して家の差し押さえを猶予してもらいました。そして少しでも高く買ってくれる買い主を探しました。

人件費の高騰

“働き方改革”では正社員と非正規労働者の格差是正を主眼とする法整備やガイドラインの整備が勧められています。非正規雇用側からすればこれは良いことですが、企業側からすれば当然人件費の高騰を招きます。

ただでさえ、人員不足が叫ばれる昨今、パートやアルバイトの人件費が高騰すれば、更に人員を確保することは困難になります。結果、企業内で働く正社員にしわ寄せがいくことが考えられますし、特に労働時間規制の対象外とされている管理監督者(管理職)の労働環境が悪化する可能性が懸念されています。

残業が問題になりにくい管理職にしわ寄せ

――残業規制をめぐる現状はどのようになっているのでしょうか。

残業が大きな問題になりにくい管理職がしわ寄せを受け、一般社員の残業を見かけ上減らせばいい、という安易で危険な解決策に陥っていることは容易に想像がつきますし、実際に起こっていることだと思います。

さらに残業規制は、中間管理職にしわ寄せが行くだけではなく、働く人たちのエンゲージメントの源泉となるモチベーションを阻害する状況も引き起こしています。

労働問題の解決は弁護士へ

“働き方改革”は始動したばかりであり、今後の社会の中で浸透していくにつれて様々な副作用が予想されます。この点は今後時間の経過とともに、是正、調整、解消されていくことが期待されますが、どのような形に変容するかは現時点ではわかりません。

また、労働者側としても、上記働き方改革のしわ寄せから持ち帰り残業を強いられているとか、管理監督者として過酷な労働環境に置かれているという場合には、弁護士に相談することで問題が解決する可能性があります。

例えば、そのような場合には労働時間を的確に立証することで、企業側に対して未払割増賃金の請求ができる場合もあります。自身が請求可能な立場・状態にあるかわからない、気になるという場合には、弁護士への相談を積極的に検討してもよいかもしれませんね。

このように働き方改革は、労使双方とも今後検討していくべき課題が多分にあります。その中で弁護士等の専門家をうまく使っていきたいところです。

--------------------

▼無料ダウンロードはこちら▼

https://hrnote.jp/document/?did=148030